脑机接口(BCI)领域长期面临一个关键挑战:神经信号的“个体差异性”。这一特性严重阻碍了该技术从实验室成果向规模化临床应用的转化。由于每个大脑的神经活动模式独一无二,脑机接口系统需要经历繁琐的个性化校准过程,这不仅耗时费力,也给患者的康复体验带来困扰。

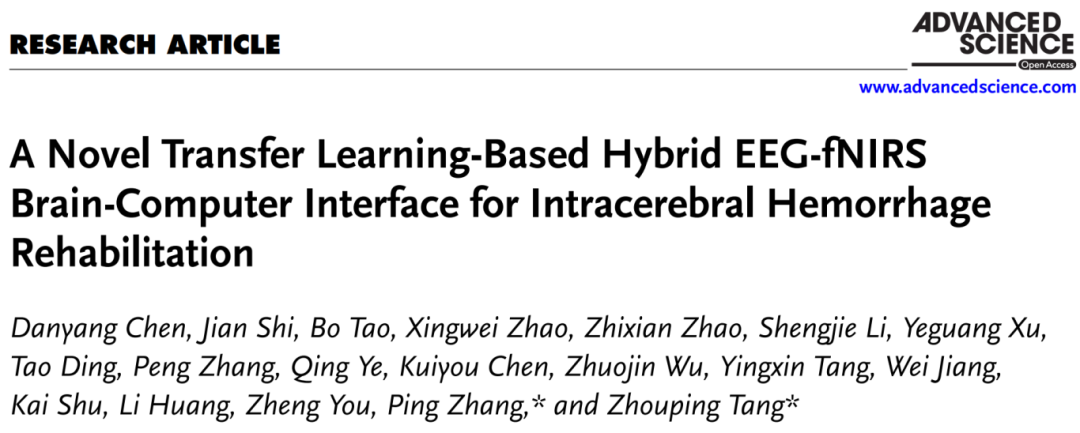

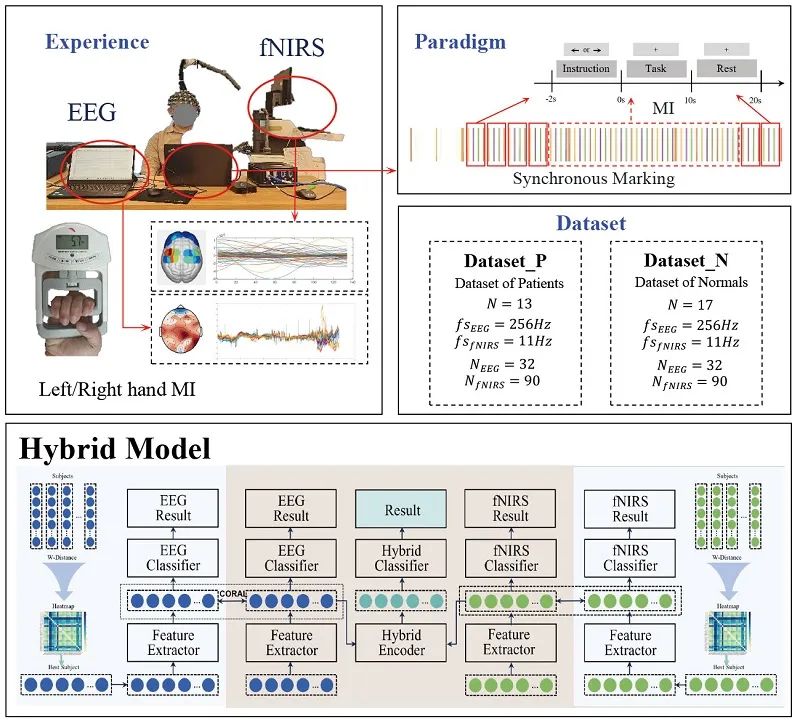

8月20日,华中科技大学同济医学院附属同济医院唐洲平教授团队在国际顶尖期刊《Advanced Science》发表的最新研究成果,为攻克这一世界性难题提供了全新的“同济方案”。该研究构建了一种新型混合脑机接口框架,通过多模态信号融合与智能迁移学习算法,成功实现了跨个体的精准、高效神经信息解码,为脑出血等脑卒中患者的康复带来了范式级的革新。

第一重突破:双模态融合,实现大脑意图的“高保真”解读

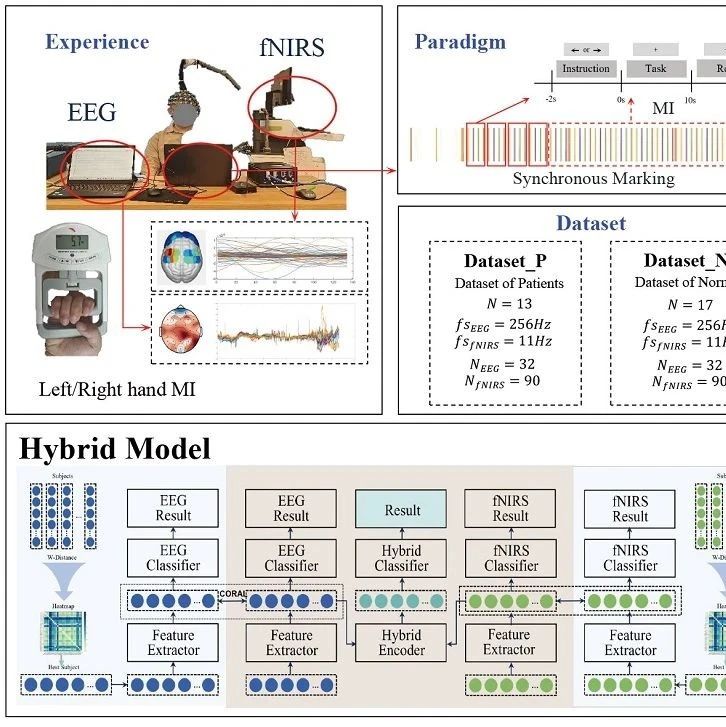

传统脑机接口往往依赖单一信号源,如同用一部相机拍摄高速运动的物体,难免顾此失彼。同济团队另辟蹊径,创新性地构建了一个融合双模态的传感系统,让两项尖端技术协同发力:

脑电图(EEG):凭借其毫秒级时间分辨率,如同高速摄影般精确抓取运动意图产生的瞬间电脉冲,破解“何时想”的难题。

功能性近红外光谱(fNIRS):通过监测血氧变化,好比热成像仪般精准锁定大脑皮层的活跃区域,揭示“何处想”的秘密。

当“时间动态”与“空间定位”这两个维度的关键信息被高度同步捕捉,大脑的运动意图便以前所未有的清晰度跃然眼前,为后续实现精准神经解码打下了坚实的基础。

第二重突破:迁移学习算法,为大脑匹配专属“解码密钥”

研究的核心创新点在于算法突破。团队摒弃了传统的“一人一模型”思路,转而开发出一套精密的迁移学习算法——其核心逻辑就是为每位患者量身定制一把专属的“万能钥匙”。

算法的精髓在于“最优源域选择”。具体而言:研究团队首先利用健康人群数据,构建了一个高质量的“大脑活动模式库”。当面对一位新的脑出血患者时,系统并非随机挑选参考模板,而是借助一种名为“瓦瑟斯坦距离”(Wasserstein Distance)的先进度量技术,精准衡量该患者大脑信号与库中所有模式之间的匹配度,从而锁定最兼容、最相似的那个“神经模板原型”。

这个过程,好比是为一把构造独特的锁(患者的大脑),从成千上万把钥匙坯中,找到了最接近其构造的那一把(最优模板)。随后,系统只需对这把钥匙坯进行少量、高效的个性化打磨,就能迅速适配患者,成功“解锁”其大脑意图。这种知识迁移策略,彻底颠覆了从零开始的低效校准模式。

成效与意义:从实验室走向临床的坚实一步

该研究的有效性在多个数据集上得到了有力验证。该团队全球首创的新算法框架,在同济医院自建的脑出血患者数据集上平均解码准确率高达74.87%,并在两个国际公开数据集中分别提升至82.30%和87.24%,全面超越现有主流方法。

这一性能跃升不仅体现在精度提升上,更关键的是,它证实了该框架具备跨越不同个体、甚至不同数据集的强大泛化能力与稳定性。与此同时,研究团队构建了全球首个涵盖脑出血(ICH)患者的多模态运动想象数据集,为全球同行开展协作研究提供了宝贵的共享资源。

唐洲平教授团队的这项突破,是精准医学理念在神经康复领域的一次有力实践。它昭示着神经康复正从“经验依赖”转向“数据驱动”的未来——通过精准解读每个大脑的独特意图,开启个性化、智能化康复治疗的新篇章。这一成果标志着我国在高端神经调控技术与临床转化研究上迈出了坚实的一步,为全球数以百万计的脑卒中患者重塑功能、回归生活带来了切实的希望。

来源:成果管理办公室

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

加群交流、商业合作请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展