长江上的货轮船员最近解锁了新技能 —— 用手机下单,无人机 10 分钟就能把冰镇饮料、新鲜水果空投到甲板上。这看似轻松的 "空中外卖",背后藏着不少技术门道。低空经济确实火得发烫,无人机配送、空中出租车、景区观光直升机越来越常见,但热闹背后,还有不少技术难题没彻底解决。今天就来聊聊,低空经济想飞得稳、飞得远,得跨过哪些坎儿。

一、动力电池:想飞得远又安全?这个 "三角难题" 得破解

给无人机装电池,就像给汽车加油,电量足不足、安全不安全,直接决定了飞行器能不能好好干活。可现在的电池技术,还卡在一个 "不可能三角" 里:能量密度高了,安全性就打折扣;功率密度够了,续航又跟不上;好不容易平衡前两者,电池重量又超标,反而拖累飞行效率。

就拿常见的航空锂电池来说,现在主流产品的能量密度在 300-400Wh/kg。想让 eVTOL(电动垂直起降飞行器)载着 4 个人飞 200 公里,能量密度至少得突破 400Wh/kg。但问题来了,能量密度越高,电池内部的电极材料就越活跃,遇到高温、碰撞时更容易发生短路甚至爆炸。去年某景区的观光无人机就因为电池过热,在降落时突然冒烟,幸好没造成人员伤亡。

更麻烦的是,飞行器垂直起飞时需要瞬间爆发力,这时候又得靠功率密度撑场面。功率密度不够,无人机就像 "负重爬山",半天飞不起来;可要是一味追求功率密度,电池的能量储备就会缩水,本来能飞 100 公里,最后可能只够飞 50 公里。为了解决这个矛盾,工程师们不得不给电池加冷却系统,但额外的重量又得靠更高的能量密度来弥补,陷入恶性循环。

现在行业里的破局思路有三个:一是研发新型电极材料,比如用硅基负极替代传统石墨,能量密度能再提 20%;二是优化电池结构,把电池做成 "蜂窝状",既减轻重量又能快速散热;三是给飞行器装 "智能能量管理系统",就像给电池配个 "管家",根据飞行阶段自动调整输出功率,起飞时猛给劲,巡航时省着用。宁德时代、亿航智能这些企业已经在这些方向上砸了重金,预计两年内就能有突破性产品出来。

二、低空通信:无人机 "打电话" 老掉线?信号得让基站 "抬头" 看

你可能遇到过手机在电梯里没信号的情况,无人机在低空飞行时,信号问题更头疼。去年重庆那场破纪录的无人机表演,1 万多架无人机在空中编队,好几次因为信号 "堵车",图案差点乱成一团。这不是个别现象,现在低空通信就像 "多技术混跑" 的马拉松,WiFi、5G、卫星各有各的招,但也各有各的坑。

WiFi 信号短距离还行,一旦无人机飞远了或者被高楼挡住,就会像 "断了线的风筝",操控失灵是常有的事。卫星通信倒是能覆盖远距离,可成本太高,普通无人机装不起;而且信号延迟大,无人机遇到突发情况时,地面指令传过去可能已经晚了。5G 本来是好选择,可地面基站的天线都是 "低头族",信号主要往地面跑,无人机在 100 米以上的高度,就只能 "蹭" 到微弱信号,视频回传时画面卡得像 PPT。

现在的解决办法越来越巧妙。中国电信正在给部分基站 "抬头",调整天线角度,让信号向上倾斜,这样低空 600 米范围内的无人机就能稳稳接收到信号。中兴通讯更绝,给基站装了 "智能感知雷达",一旦发现无人机靠近,就自动切换到 "空中模式",把通信资源向低空倾斜,地面通话和空中信号两不误。

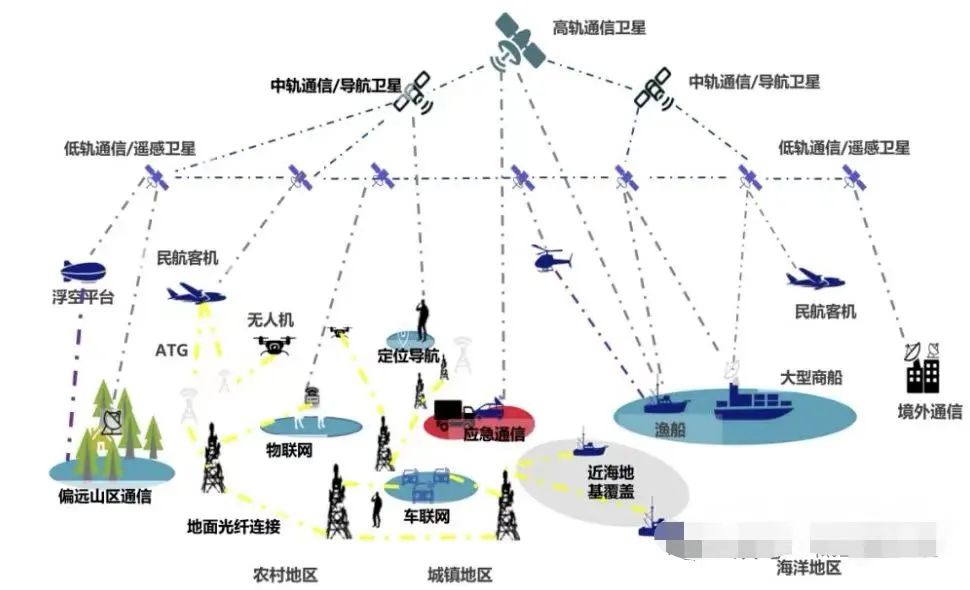

针对偏远地区,天地一体化通信成了新方案。比如在海上、山区,无人机可以先通过 5G 基站飞,出了信号范围就自动切换到低轨卫星,全程不掉线。今年年初,某救援队在秦岭深山搜救时,就是靠这套系统,让无人机实时回传画面,快速找到了失联的驴友。不过这套系统的成本还得再降降,不然很难普及到普通物流、农林作业场景。

三、低空安全:这么多飞行器上天,怎么保证不 "撞车"?

去年南京某看守所上空突然闯入一架无人机,还对着监区直播,虽然很快被拦截,但也暴露出低空安全的漏洞。现在全国注册的无人机已经超过 387 万架,日均飞行突破 50 万架次,再加上直升机、eVTOL,低空正在变成 "空中十字路口",怎么管才能既安全又高效?

首先得解决 "看不见" 的问题。现在还没有一种技术能单独搞定所有空域的监测:雷达对小体型无人机不敏感,就像 "近视眼" 看不清楚;光学摄像头到了晚上或大雾天就歇菜;无人机自带的远程识别信号,又可能被恶意关闭。于是工程师们想出 "多模态融合" 的招,把雷达、摄像头、信号监测设备的数据拼在一起,就像给低空装了 "立体监控网",不管是几公斤的小型无人机,还是几吨重的 eVTOL,都能精准定位。

然后是 "管得住"。电磁干扰是低空飞行的 "隐形杀手",一旦导航信号被干扰,无人机就会像 "喝醉了酒",到处乱撞。南京航空航天大学的团队研发出一种 "无人机测向仪",两架无人机组队升空,能像 "空中侦探" 一样锁定干扰源,地面人员顺着定位过去,很快就能排除故障。今年上半年,这套设备就在某机场周边排查出 3 起非法干扰事件,保住了几十架次的飞行安全。

天气也是个大麻烦。对低空飞行器来说,一阵突如其来的阵风、一片低云,都可能引发事故。传统气象预报太笼统,比如预报 "多云",但无人机在 100 米高度可能遇到局部乱流,在 50 米高度却风平浪静。现在有团队在做 "低空精细气象模型",把城市分成 10 米 ×10 米的小格子,每个格子的风速、湿度、能见度都能精准预测,给飞行器画一张 "天气地图",哪里能飞、哪里得绕路,一目了然。

四、普通人关心的事:这些问题解决了,低空服务才能放心用

可能有人会问,这些技术难题离我们太远,普通人更关心的是:以后打 "飞的" 会不会掉下来?无人机送的外卖会不会洒了?其实这些担忧的背后,都是技术问题在作祟。

比如无人机配送的 "最后一米" 稳定性,现在主要靠 "视觉定位 + 超声波避障"。但遇到下雨天,摄像头被雨水糊住,无人机就可能找不准降落点。某物流公司的解决方案是给无人机装 "多传感器融合系统",摄像头看不清了,就靠激光雷达扫,雷达受干扰了,就用 GPS + 惯导 "惯性导航",相当于给无人机配了 "多重保险",就算一个传感器失灵,其他的还能顶上。

安全标准《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《民用无人驾驶航空器系统安全要求》这些法规已经落地,就像给低空经济画了 "红线"。比如规定无人机必须装电子围栏,不能飞到机场、军事区上空;eVTOL 要通过 1000 次以上的故障测试才能取证,相当于 "考驾照" 时把所有可能出的错都模拟一遍。

随着技术一点点成熟,低空经济会慢慢渗透到生活里:偏远山区的孩子能靠无人机收到课本,海岛居民当天就能吃到大陆内部的新鲜蔬菜,城市里的急诊病人 15 分钟就能被送到医院。但这一切的前提,是先迈过这些技术坎儿。毕竟,飞得高不如飞得稳,只有把安全和可靠性做到位,低空经济才能真正 "飞入寻常百姓家"。