出品丨AI 科技大本营(ID:rgznai100)

当 AI 变得像空气和水一样无处不在时,那个控制“总开关”的人,是谁?

这个听起来有点像科幻电影的开场白的问题,正以一种前所未有的紧迫感,摆在每一个国家、每一个组织,甚至每一个人的面前。我们正处在一个由少数几个科技巨头定义 AI 风向的时代,他们发布的模型、定义的接口,无形中塑造着我们数字世界的样貌和规则。这种巨大的影响力,带来了一种难以言说的集体焦虑:我们的数字命运,是否还掌握在自己手中?

正是这种深植于时代的焦虑,催生了一个听起来充满力量,又略带火药味的名词——主权人工智能(Sovereign AI)。它定义了一个国家或组织在最小化外部依赖的前提下,自主发展、部署和治理人工智能核心能力的战略努力。这并非简单的技术民族主义,更像是一场数字时代的“独立宣言”——我的数据我做主,我的智能我定义,我的未来我掌控。

近日,由 Linux 基金会、LF AI & DATA 及 Futurewei 联合发布,并由 GOSIM.org 与 CSDN 翻译成中文的重磅报告——《主权人工智能现状》,就像一张提前寄达的地图,为我们系统性地揭示了这场静默但深刻的全球变革中,那个最反直觉,却又最接近真相的答案。

一、 战略共识:一场席卷全球的 AI 主权觉醒

报告首先用数据确立了一个核心事实:追求 AI 主权已不再是边缘议题,而是全球性的战略共识。一场心照不宣的全球焦虑,正在转化为明确的战略行动。

数据显示,高达 79% 的受访者认为,发展减少外部依赖的 AI 能力具有极高的价值和战略相关性。这一共识超越了地理区域的限制,在北美(86% 的受访者认为有价值)、欧洲(83%)和亚太地区(79%)均表现出高度一致性。这标志着全球业界已从早期单纯追求 AI 技术性能和成本效益的“应用阶段”,转向了深刻思考 AI 控制权和战略影响的“主权阶段”。

这种战略紧迫感体现在两个关键层面:

国家层面(66%):多数受访者认为,主权 AI 与国家基础设施、监管框架和宏观战略紧密相连。政府在制定数据治理标准、参与国际 AI 规则谈判以及塑造本土 AI 生态方面,扮演着不可或缺的角色。

组织层面(47%):近半数受访者认识到,AI 能力直接影响组织的运营自主权、长期竞争力和战略灵活性。尤其在欧洲,对组织层面主权的关注度更高(55%),这与 GDPR 等强调数据隐私和控制权的强监管环境密切相关。

二、 核心驱动力:渴望掌控命运的四大支柱

报告进一步深入剖析了推动这股全球浪潮的四大核心驱动力。它们不是空洞的口号,而是源于最真实的恐惧与渴望,共同构成了主权 AI 的底层逻辑。

数据主权与控制(72%):对“数据生命线”的掌控欲

这是最首要的驱动因素。数据是 AI 的血液,当一个国家的血液需要流经他人的血管进行处理和增值时,一种“数字殖民”的阴影便挥之不去。报告指出,数据不仅是生产资料,更是核心战略资产。当组织将数据交由外部供应商训练模型时,即便合同终止,由这些数据产生的模型洞察和能力提升仍可能被对方保留,从而形成长期的竞争和安全风险。对数据控制权的追求,本质上是为了确保由数据产生的核心价值能保留在自身的生态系统内。

国家安全(69%):对“安全底线”的坚守

AI 系统作为新兴的“软实力”工具,其控制权直接关系到国家安全。想象一下,当一个国家的电网、金融系统、交通枢纽这些关键基础设施,都运行在由外部控制的 AI 之上,这无异于将国家的“神经中枢”暴露在外。谁能保证,在某个极端时刻,那个看不见的“开关”不会被关上?报告引用专家观点指出,“激发自主权和行动力是推动主权人工智能发展的关键动力”,以应对现有技术生态中权力不平衡的局面。

经济竞争力(48%):对“经济命脉”的追逐

主权 AI 被视为构建国内创新生态、提升全球经济竞争力的关键。这不仅仅是为了创造本地的就业岗位,更是为了培育一个完整的创新生态,避免在全球 AI 价值链中,永远沦为技术的“消费者”和“应用市场”。本土 AI 供应商能更好地适应本地市场、监管和文化,从而创造出外国服务无法比拟的优势。

文化契合与法规合规(31% 与 44%):对“文化灵魂”的守护

一个在硅谷训练出来的模型,或许能写出漂亮的英文邮件,但它能理解李白诗中的“飞流直下三千尺”背后蕴含的东方美学吗?它能明白“只此青绿”背后沉淀的千年宋韵吗?报告指出,文化契合度也是推动主权的重要原因。如果未来的 AI 不能反映我们独特的文化、价值观和语言,那我们丢失的,可能不仅仅是市场,更是自身的身份认同。同时,满足本地化的数据隐私法规(如 GDPR)和行业监管要求,是推动组织构建自主 AI 能力的重要现实因素。

三、 实现路径的悖论:一座名为“开源”的开放桥梁

提到“主权”,我们的第一反应往往是“自主研发”、“摆脱依赖”。这似乎意味着要关起门来,从零开始,建造一堵高高的技术围墙。然而,这正是“主权 AI”最大的悖论和陷阱所在。

AI 的发展,遵循着一种近乎残酷的“网络效应”和“规模法则”。最顶尖的模型,诞生于最海量、最多样化的数据;最快的技术迭代,来自于最广泛、最开放的全球智力激荡。试图在一个封闭的体系里追赶,无异于想用一个湖泊的水量去抗衡整个太平洋的潮汐。

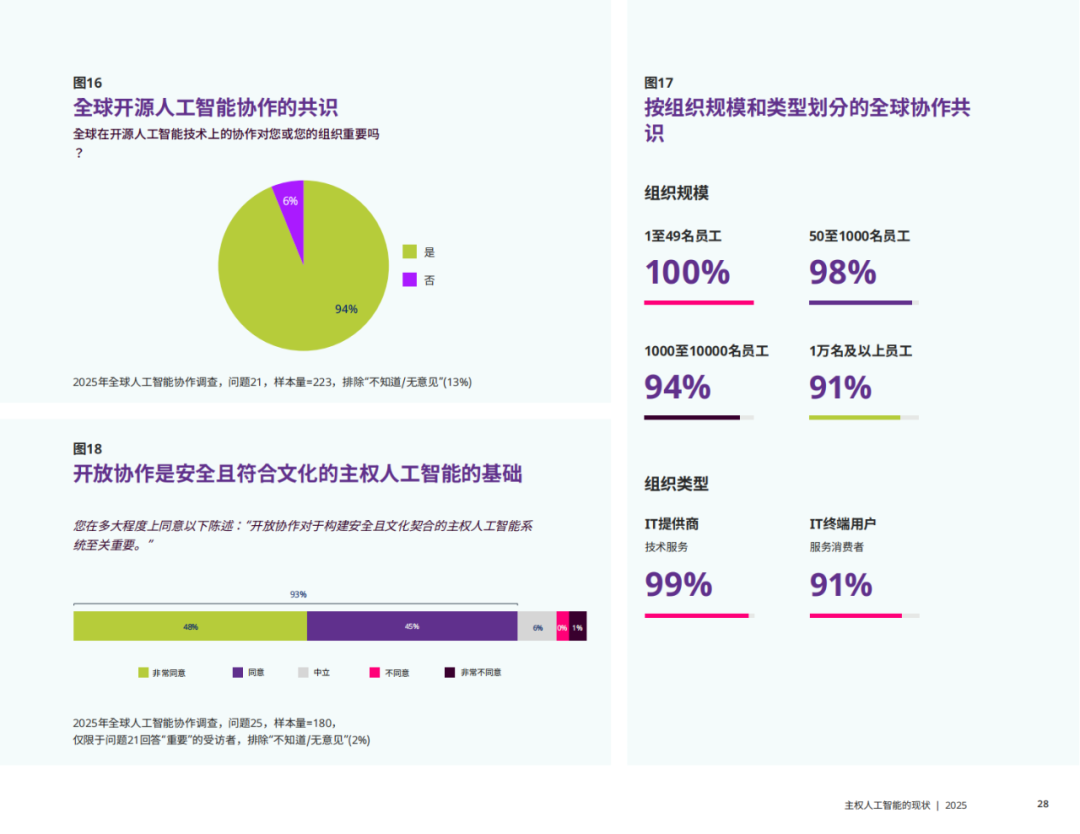

报告的数据也印证了这一点:高达 94% 的受访者认为,全球协作对于实现主权人工智能至关重要。

这是一个石破天惊的数字。它告诉我们,在这个时代,主权与孤立不再是同义词。那么问题来了:如果不能闭门造车,又要实现自主可控,这条矛盾的路,到底该怎么走?

报告的核心,就在于它为这个巨大的悖论,提供了一个优雅而有力的解法——开源(Open Source)。这便是那座通往未来的“开放的桥梁”。

开源之所以能破解这一悖论,在于其提供了三大核心价值:

透明度与可审计性(69%):它建立了“信任”而非“壁垒”

在一个充满“黑箱”模型的 AI 世界,开源是建立信任的唯一途径。这是开源最受重视的优势,尤其在欧洲(80%)。因为一切都摊在阳光下,所以偏见、后门和漏洞都无处遁形。这种透明度,是任何商业公司的保密协议都无法给予的。

灵活性与定制化(69%):它实现了“控制”而非“孤立”

开源为你提供了 AI 模型和工具的“源代码”,就像给了你一辆汽车的全套设计图纸和所有零件。你可以自由地检查每一个螺丝(79% 的受访者认为检查代码的能力至关重要),并按照自己的需求进行改装。报告显示,最常见的定制形式是与专有数据系统集成(53%)和创建领域特定的知识库(48%)。你拥有了完全的控制权,但你得到的,却是全世界智慧的结晶。

安全与信任(60%):它创造了“自主参与”而非“被动接受”

在开源的世界里,你不是一个被动的消费者,你可以成为一个平等的贡献者。报告显示,59% 的组织更倾向于通过贡献开源项目来进行协作。 你不再是规则的接受者,而是规则的共创者。通过社区驱动的集体审查和验证,开源模式为构建更稳健、更安全的 AI 系统提供了保障。

报告进一步指出,90% 的组织认为开源对于主权 AI 的发展至关重要或非常重要。在具体的开放形式上,开源软件(81%)是首选,其次是开放标准(65%)和开放数据(65%)。这表明,真正的主权 AI 需要一个涵盖软件、标准和数据的全栈式开放生态。

报告中的技术采用率数据,更是雄辩地证明了这并非空想。无论是占比 71% 的PyTorch,还是 58% 的 Kubernetes,AI 世界的基础设施,早已牢牢地建立在开源的基石之上。这揭示了一个深刻的真相:真正的 AI 主权,不是拥有一个别人没有的“独门秘器”,而是拥有深度理解、修改、掌控和参与全球主流技术生态的能力。

四、 前方的路:这不是终点线,而是发令枪

当然,报告并没有描绘一个乌托邦。它同样清醒地指出了通往开源主权 AI 道路上的严峻挑战。

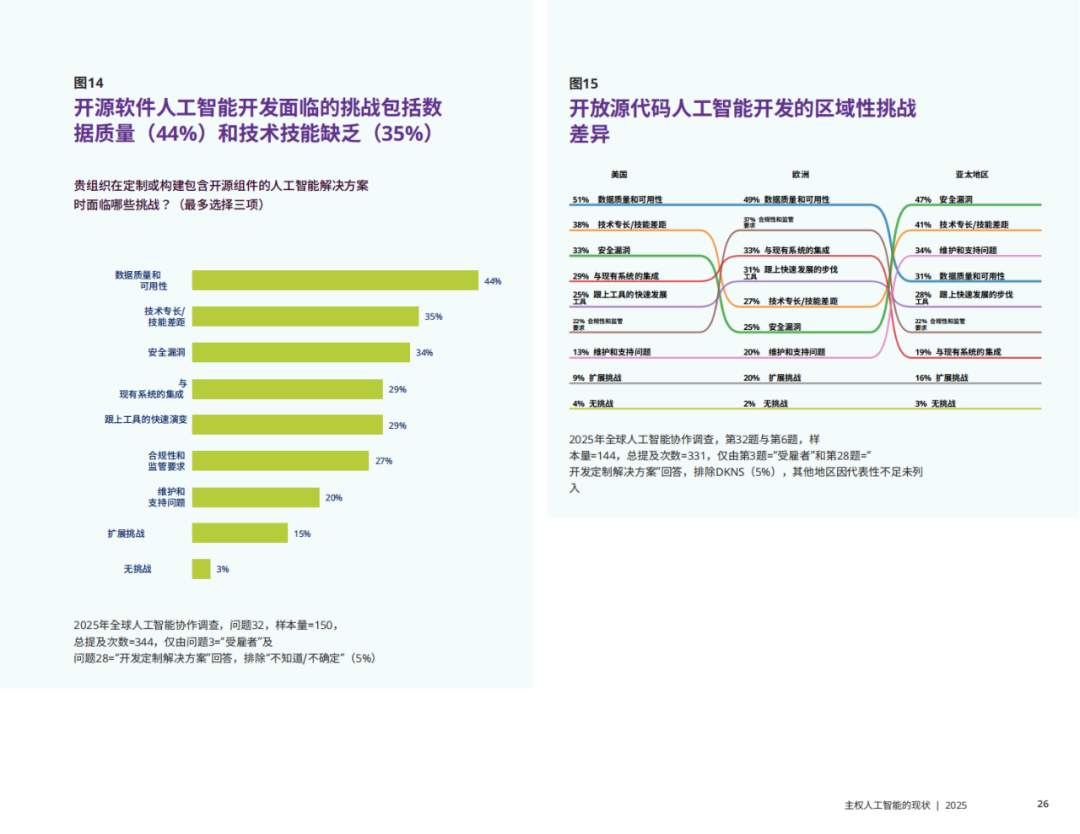

核心挑战:数据质量与可用性(44%)是最大的瓶颈,其次是技术专长短缺(35%)和安全漏洞(34%)。代码可以开源,但高质量、有标注、无偏见的训练数据,以及能够驾驭复杂 AI 系统的专业人才,依然是稀缺资源。

区域差异:报告特别指出了不同区域面临的挑战侧重点有所不同。美国最关注数据质量(51%),欧洲更担忧合规与监管(37%),而亚太地区则将安全漏洞(47%)和技术技能短缺(41%)列为首要难题。这反映了不同地区在技术发展阶段、监管环境和人才储备上的差异。

面对这些挑战,未来的治理模式将走向何方?报告的发现颇具启发性。在“谁应引领主权 AI 未来”的问题上,国家政府(66%)依然被视为最核心的角色,但紧随其后的并非其他政府间组织,而是开源基金会(60%)。

这意味着,未来的 AI 治理,将不再是单一的、自上而下的命令,而是一种由政府、开源社区、学术界和产业界共同参与的,充满活力的、去中心化的新范式。这是一种自上而下的宏观调控与自下而上的社区创新相结合的未来图景。

写在最后

在21世纪的第三个十年,我们必须重新理解“独立”与“开放”的关系。最高的“墙”,往往是“桥”的样子。真正的强大,不是与世界隔绝,而是在开放的连接中,拥有定义自己的自由和改变世界的能力。

对于任何希望在未来 AI 格局中占据主动地位的国家和组织而言,这份报告提供了极具价值的战略路线图。投资开源基础设施、培养本土AI人才、支持开放标准和数据共享,并参与构建社区驱动的治理模式,将是赢得这场未来竞争的关键。

我们深知,这篇文章只是冰山一角。真正的宝藏,藏在报告的每一页数据和洞察里。为了帮助每一位关心未来的同行者,我们将这份重磅报告全文汉化。它不仅是一份行业研究,更是一本写给所有国家、组织和个人的“AI 生存指南”。

扫描下方二维码或点击【阅读原文】,免费下载这份高清 PDF 全文。未来,正是由这些思考和选择铺就。