人工智能技术正以史无前例的影响力全新定义人类社会发展轨迹,塑造全新智能发展范式,当人机协同成为社会运行的基本模式,公众面临的不仅是技术变革,更是认知革命和文明转型的适应。2025年8月,国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》的正式发布,明确要求"推进人工智能全学段教育和全社会通识教育",标志着我国人工智能战略从技术突破向全要素赋能的关键跃升。

为积极响应国家战略部署,积极应对人工智能给社会各行各业所带来的前所未有的挑战,深入贯彻人工智能与教育深度融合发展理念。由中国人工智能学会主办的“智行中国”系列论坛第九期以“新一代人工智能通识教育:需要立即的行动”为主题定于2025年9月6日(周六)8:30-12:30在线举行。

本期论坛将聚焦以培养公民在智能时代所需的理解人工智能、运用人工智能、创新人工智能和恪守人与智能系统伦理关系的综合素养为目标,探讨如何通过系统性的通识教育变革,培育具有智能时代特征的新型人才,为构建人机协同、智能向善的未来社会奠定坚实的人文基础和价值根基,探索构建通识教育与专业教育、人工智能专业与AI+X跨学科专业相互衔接的人才培养生态,推动教育范式从知识本位、能力本位向素养本位的根本性跃迁。

论坛议程

Session1 思考

人工智能学科交叉和通识教育

主持人:马楠教授(北京工业大学)

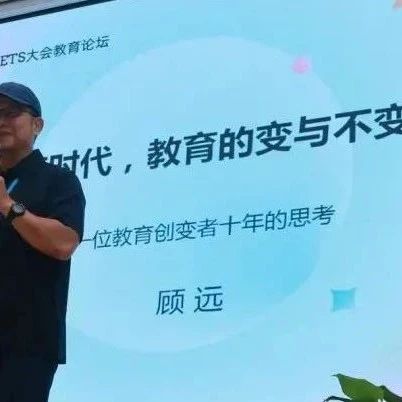

08:50-09:15 人工智能通识教育的挑战与思考

报告嘉宾:焦李成教授(西安电子科技大学)

报告简介:本报告围绕如何高效开展人工智能通识教育这一话题进行展开,首先介绍人工智能技术的内涵、基本原理、核心技术和未来发展方向,并根据技术的走向讨论通识教育面临的变与不变。同时,重点讨论人工智能学科的国内外布局和建设情况,以及面对当下复杂形势,人工智能通识教育和人才培养该如何破题,结合团队的一些工作,给出对未来发展的一些思考。

09:15-09:40 把人工智能教育办成愉快的教育

报告嘉宾:熊 璋教授(北京航空航天大学)

报告简介:人工智能教育要坚持立德树人的目标、坚持科学教育和素质教育的格局、坚持教育教学规律、坚持培养全面发展的未来接班人。人工智能教育是教育创新,要把人工智能教育办成愉快的教育,让愉快成为人工智能教育的主旋律,让愉快伴随青少年的健康成长。

09:40-10:05 人工智能:通识为基、交叉为翼

报告嘉宾:吴 飞教授(浙江大学)

报告简介:人工智能作为典型的通用目的技术和学科交叉的催化剂,具有“至小有内,至大无外”的内禀特性。本报告一方面探讨人工智能从专业教育延伸至通识教育的内涵差异与内在联系,另一方面系统分析以人工智能促进跨学科融合的有效路径与实践方法。同时,报告结合浙江大学的教学改革实践,重点介绍全校分层分类的人工智能通识课程体系建设情况,以及基于学科大模型推动“AI for Research”科研范式变革的创新探索。

Session2 行动

区域性人工智能通识教育的实施路径

主持人:邓志洪教授(北京大学)

10:05-10:25

全域赋能、启迪创新,天津市高校人工智能通识教育实践

报告嘉宾:胡清华(天津大学)

报告简介:加强人工智能教育,普及人工智能基础知识和基本技能是迎接智能时代到来的重要举措,也是教育系统的基本要求。应天津市教委的要求,天津大学和南开大学在2024年建设了三门人工智能通识课程,面向全天津市开放共享。天津市大部分高校都克服困难开设了人工智能通识课,尤其是天津大学面向全校4000多名新生,通过智慧教室同步授课,并采集线上线下相结合、基础知识和专业特色兼顾、校企融合的方式激发学生的学习和参与热情,取得了一定的成效。本报告系统介绍天津市人工智能通识课建设的初衷、建设的思路、存在的问题以及改进优化举措。

10:25-10:45 人工智能通识教育与评价体系浙江方案

报告嘉宾:林 菲(杭州电子科技大学)

报告简介:为全面贯彻国家人工智能发展战略,深度融入浙江省数字经济创新发展示范区建设,杭州电子科技大学充分发挥电子信息学科特色与产学研协同优势,在省教育厅的指导下联合省内高校共同探索人工智能通识教育路径,助力浙江省构建系统性、特色化的人工智能通识教育体系,创新地打造涵盖“顶层设计—高校布局—实施推进—素养评价”全链条的“四位一体”人工智能通识素养培养浙江方案。

Session3 内容

人工智能通识教育资源的建设与创新

主持人:范晓鹏教授(哈尔滨工业大学)

10:45-10:55 人工智能“专通数智”教材建设的探索与实践

报告嘉宾:王 康(高等教育出版社)

报告简介:教材建设体现国家意志,是国家事权。目前,国内大部分高校都开设了面向新生的人工智能通识课程,并推动相关教材建设。本报告从课程和教材建设的视角,介绍高等教育出版社在人工智能专业教育、人工智能通识教育以及人工智能数智化平台方面的探索与实践。

10:55-11:05 建设优秀人工智能教材,服务智能时代人才培养

报告嘉宾:白立军(清华大学出版社)

报告简介:人工智能对教育的影响越来越深,越来越广。在智能时代,如何培养学生的人工智能素养?本报告梳理了人工智能对教育教学的影响,以及目前人工智能通识课程面临的机遇,并结合清华大学出版社在人工智能教材方面的探索与实践,以清华大中小学人工智能通识教育体系为案例,分享人工智能经典教材的建设经验和方法。

11:05-11:15 多元化多层次人工智能通识教材体系建设探索

报告嘉宾:黄娟琴(浙江大学出版社)

报告简介:人工智能发展作为国家重大战略,为 AI 时代人才培养提供支撑,是教材出版领域的重要使命。人工智能通识教育需针对学生层次、专业背景、行业需求、教学环境等差异,匹配差异化教学设计与教材。融合人工智能及融媒体技术的数字化教材,是人工智能通识教材建设的核心方向,也是出版社顺应 AI 赋能教育趋势的关键探索。本报告将具体介绍浙江大学出版社在高校人工智能通识教材体系建设中的实践路径与探索成果。

11:15-11:25 学习《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,共建高质量人工智能通识教育生态

报告嘉宾:王 威(人民邮电出版社)

报告简介:学习《国务院关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,人民邮电出版社深刻认识推进人工智能全学段及全社会通识教育的使命。本报告将介绍人邮社围绕该领域,突破技术与学科思维局限、覆盖 “理论认知-素养培育-技术应用-能力训练”,从出版多元教材、开发优质教学资源、推进多方协同三方面发力,联动政产学研用,共建高质量人工智能通识教育生态的工作思路。

11:25-11:35 AI时代人工智能通识教育资源建设的思考与实践

报告嘉宾:姚 蕾(机械工业出版社)

报告简介:AI浪潮奔涌,通识教育是培育时代新人的沃土。秉持“集知博识、科技报国”之志,以构建“知识-能力-素养”三位一体的资源生态为使命,本报告将介绍机械工业出版社如何以纸数融合、多方协同为双翼,在教育研究、生态建设、新形态教材与智能化平台上的创新实践,旨在汇聚智慧、赋能教育,为中国特色AI通识教育体系建设贡献出版界的思考与力量。

Session4 实践

产教融合下的人工智能通识教育人才培养

主持人:黎铭教授(南京大学)

11:35-11:45 阿里云助力高校AI人才培养的实践

报告嘉宾:郭伟杰(阿里云)

报告简介:本报告将简述世界主流AI技术发展成果,详细介绍阿里云在AI大模型领域最新进展,面对AI人才的挑战,从AI通识教学、AI+X学科融合实践、算力支持、实践实训等方面分享阿里云和知名高校的人才培养合作经验,共同培养了大批交叉复合型拔尖创新人才。

11:45-11:55 校企协同,共建数智时代人才新生态

报告嘉宾:曹新方(华为)

报告简介:AI迭代式跨越发展,加快通用人工智能的推广应用,人类社会正迈向全面智能化时代。为了应对新时代的挑战,教育部与华为联合发起“智能基座”项目,布局72所高校。“智能基座”项目以课程为中心,以教师为主体,以实践为牵引,助力高校提升人工智能通识教育人才培养。

11:55-12:05 创造的方式在重构——百度大模型人才培养计划助力AI通识教育

报告嘉宾:计湘婷(百度)

报告简介:大模型时代,新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位大量涌现,对AI通识教育提出挑战。百度依托新一代AI基础设施和全栈AI能力,始终聚焦于最具长期价值创造潜力的AI新领域,为AI通识教育作出了独特的价值贡献:在百度AI真实的产业应用场景中,蕴含着AI从技术源流到产业落地的全景能力图谱;百度海量的AI开发者案例,则为学习者提供生动的创新蓝本。本次分享,将聚焦百度大模型的前沿技术,解读百度大模型人才培养计划,阐释AI时代校企如何能更有效地携手,开展基于大模型“智慧共生”的AI通识教育,校企共同培养具备创新能力的领军AI人才。

12:05-12:15 科大讯飞高校人工智能通识教育课设计与实践

报告嘉宾:伍大勇(科大讯飞)

报告简介:在当前以大模型为核心的人工智能蓬勃发展的时代背景下,对于高等院校而言,普及与深化学生对人工智能的系统性认知,并着力培育其人工智能素养,具有至关重要的意义。在本报告中,将介绍科大讯飞设计的高校人工智能通识教育课程体系,同时介绍其实践应用案例及为高校人工智能教育开展提供的有力支撑。

嘉宾简介

报告嘉宾

焦李成

欧洲科学院院士,IEEE Fellow。现任西安电子科技大学华山杰出教授、人工智能研究院院长,教育部科技委学部委员、教育部人工智能科技创新专家组专家、国家级领军人才首批入选者、教育部长江学者计划创新团队负责人、“一带一路”人工智能创新联盟理事长,陕西省人工智能产业技术创新战略联盟理事长,中国人工智能学会第六-七届副理事长,亚洲计算智能学会主席,主要研究方向为智能感知与图像理解、深度学习与类脑计算、进化优化与遥感解译。曾获国家自然科学奖二等奖、吴文俊人工智能杰出贡献奖、求是人工智能科教奖杰出贡献奖、霍英东青年教师奖、全国模范教师称号、中国青年科技奖、及省部级一等奖以上科技奖励十余项。

熊 璋

北京航空航天大学教授,国家教材建设重点研究基地 “中小学信息科技教材研究基地“主任,国家教材委员会科学学科专家委员会委员、教育部基础教育信息科技课指委副主任、教育部义教信息科技课程标准专家组组长,教育部普通高中信息科技课程标准修订组组长,中国教育学会学术委员会委员,国家级精品课负责人、国家一流本科课程负责人。曾获全国优秀教师、北京市教学名师、北京市师德标兵、北京市优秀教学团队带头人等称号,曾获国家科技进步一等奖、国家级教学成果二等奖、霍英东青年教师奖。

吴 飞

中国人工智能学会会士、浙江大学本科生院院长、人工智能教育教学研究中心主任,国家教材建重点研究基地(高等学校人工智能教材研究)执行主任。求是特聘教授,国家杰青,中国人工智能学会教育工作委员会主任委员,国务院学位委员会智能科学与技术学科评议组成员、科技部科技创新2030“新一代人工智能”重大项目指南编制专家,教育部人工智能科技创新专家组工作组组(2018.8-2020.12)、负责教育部“101”计划计算机核心课程《人工智能引论》课程教材建设。浙江大学第九届永平杰出教学贡献奖获得者。曾获教育部科技进步一等奖和中国电子学会科技进步一等奖。著有《人工智能导论:模型与算法》、《人工智能引论》和《走进人工智能》(高等教育出版社),开设国家级首批线上一流课程《人工智能:模型与算法》。

胡清华

中国人工智能学会会士,国家杰青,天津大学讲席教授,研究生院副院长,天津大学人工智能通识课程负责人,天津市机器学习重点实验室主任,城市智能与数字治理教育部工程研究中心主任,中国人工智能学会粒计算与知识发现专委会主任,天津市人工智能学会理事长。主要从事多模态学习、不确定性建模和自主机器学习方面的研究,获国家重点研发计划项目、国家自然基金重点项目、国家优青/杰青以及国防项目的资助,发表高水平论文近400篇,被引用超过38000次,先后获得天津市自然科学一等奖(2024),天津市科技进步一等奖(2022)、黑龙江省自然科学一等奖(2016)。

林 菲

杭州电子科技大学教务处处长、浙江省教学名师,全国首届教材建设先进集体负责人、浙江省教科研先进个人、教育部-华为“智能基座”优秀教师。主要研究人工智能、区块链技术、智能信息系统研发等。承担科研项目20余项,发表论文20余篇,出版教材12部,主持国家级一流本科课程1门,牵头获浙江省高等教育教学成果奖2项,指导学生学科竞赛国奖15项。

王 康

高等教育出版社计算机分社分社长,副编审,中南大学硕士专业学位研究生校外指导教师,全国高等院校计算机基础教育研究会常务理事,河北省计算机教育研究会常务理事,山东计算机学会计算机教育专委会常务委员。教育部人工智能领域“101计划”、战略性新兴领域教材建设项目、科技伦理教育专项出版负责人,获机械工业科技进步奖二等奖1项,省级教学成果一等奖1项,策划和责编教材获全国优秀教材建设奖4项。

白立军

清华大学出版社首席策划编辑,清华大学出版社职业教育分社社长,出版了多部国家级和省级规划教材,参与教育部计算机领域“101计划”核心教材2种;国家科学技术学术著作出版基金资助项目1项,国家出版基金资助项目1项;版权输出图书12部。

黄娟琴

浙江大学出版社副社长,编审,教育部高等教育数字教材创新发展联盟副秘书长,浙江省高等教育学会教材建设分会副理事长,长期从事高校教材建设,有较丰富的教材出版经验。

王 威

人民邮电出版社科技出版中心总经理,副编审,毕业于北京航空航天大学电子科学与工程专业。2016年获评工业和信息化部直属机关“青年岗位标兵”,2019年被评为中宣部宣传思想文化青年英才。负责的多个项目入选中宣部主题出版重点项目,获评中国出版政府奖、中华优秀出版物、“中国好书”年度图书。组织的“中国天眼(FAST)工程丛书”“电子信息前沿青年学者出版工程”等多个项目获国家出版基金支持、入选国家级重点出版物规划。

姚 蕾

机械工业出版社华章分社计算机教材事业部经理,副编审。参与教育部计算机类专业教指委多个教学研究项目,取得丰硕成果。策划组织“计算机科学丛书”“‘人工智能+’关键理论与核心技术丛书”“普通高等学校人工智能通识系列教材”等丛书,出版多部国家级规划教材,主持国家重点出版物项目和国家学术出版基金项目,参与教育部“101计划”工作。多次获得引进版优秀图书奖;推动多部本版图书成功输出,提高国际影响力。

郭伟杰

阿里云高校合作部总监,中国科学技术大学博士,通过科研、教学等多种合作方式,阿里云和国内近百所高校建立“产-学-研”合作关系。先后参与筹建阿里云和浙江大学、清华大学、中国科学技术大学、国家天文台多个联合实验室。发起“云工开物”高校用云支持计划,3000余所高校的50万名大学生受到算力、动手实践的资助,负责阿里云天池竞赛平台。荣获国家级教学成果奖1项。

曹新方

华为技术有限公司高校与科研人才发展部部长,1999年加入华为技术有限公司,具备丰富的销售、管理、生态建设等经验。现任华为高校与科研人才发展部部长,负责鲲鹏、昇腾、鸿蒙等多个生态产业的高校生态人才发展工作。具备丰富的产教融合经验,担任教育部-华为“智能基座”联合工作组秘书长、“智能基座”虚拟教研室联合工作组 副秘书长、“国创计划”专家组副组长等多个社会职务。

计湘婷

百度高校合作部副总监,百度集团AI相关产学合作和开发者生态建设工作。中国计算机学会(CCF)科普工委副主任、中国高等教育学会工程教育专委会副理事长。所著青少年人工智能系列科普图书《风火少年战AI》《昆仑子牙练AI》,是国内第一本进入中小学官方教学的AI科普读物,入选CCF年度“科普阅读推荐图书”榜单。参编的《计算机视觉实践》系列教材,得到了赵沁平院士、张尧学院士、郑纬民院士联袂推荐。

伍大勇

北京讯飞研究院执行院长,讯飞AI研究院副院长,博士,正高级工程师,认知智能全国重点实验室科学智能研究室主任。中国人工智能学会人工智能与安全专委会委员。目前在讯飞主要负责科技文献大模型研发、科研智能化服务、自动文本审校等技术研发工作,主持研发了星火科研助手、飞鹰智能文本校对等系统。主持了多项人工智能方面的国家重点课题研究。曾获黑龙江省科技进步一等奖、吴文俊人工智能科技进步一等奖等奖项。

主持嘉宾

马楠

北京工业大学教授,博士生导师,国家级领军人才,青年北京学者(人工智能领域),担任北京工业大学信息科学技术学院副院长,智能感知与自主控制教育部工程研究中心副主任,兼任中国人工智能学会理事、副秘书长,CCF杰出会员,研究方向为交互认知、具身智能、无人驾驶和智能机器人。主持国家重点研发计划项目等多项国家、省部级项目,在国际、国内人工智能、无人驾驶比赛中带领团队多次荣获冠军。在IEEE TRO、TIP、ICRA 等国内外学术期刊、会议上发表论文 90 余篇。曾获中国图象图形学学会科技进步一等奖、第六届全国教育科学研究优秀成果奖二等奖和北京市教学成果一等奖等。

邓志鸿

北京大学智能学院教授,博士生导师,中国人工智能学会教育工作委员会副主任,专注深度学习\大模型、多模态以及自然语言理解方面的研究,主持包括国家重点研发计划课题、国家863项目、国家自然科学基金重大项目在内的项目二十余项,任国际知名SCI期刊《Expert Systems with Applications》编委(Associate Editor),人工智能顶级国际会议AAAI、IJCAI、ICLR、ICML、NeurIPS、CVPR、ACL等程序委员会委员\高级委员,一篇论文获《SCIENCE CHINA Information Sciences》五年持续影响力论文奖和十年经典论文奖,曾获得北京市高等教育教学成果一等奖和二等奖。2020-2024连续入选全球前2%顶尖科学家“生涯影响力”榜单和“年度影响力”榜单。

范晓鹏

哈尔滨工业大学计算学部二级教授、长江学者、人工智能专业负责人、智能接口与人机交互研究中心主任、国家重点研发计划项目首席科学家。2009年于香港科技大学电子工程系获博士学位。2013年获IEEE标准杰出贡献奖。2023年获电子学会创新团队奖。主要研究兴趣包括数字媒体技术、人机交互技术等,发表国际期刊和会议论文170篇,获发明专利20余项,十余项技术被国际/国内标准采纳。牵头主持国家重点研发计划项目、国家自然科学基金联合基金重点项目等。2017年作为程序主席主办CCF推荐会议PCM2017。担任中国计算机产业协会元宇宙专委会副会长、中国人工智能学会教育工作委员会副主任、黑龙江省计算机学会学术工作委员会主任等。

黎铭

南京大学教授,博导,人工智能学院院长,国家级高层次人才。主要从事软件挖掘、机器学习方面的研究工作。在《IEEE Trans PAMI》、《IEEE Trans SE》等国内外重要学术刊物和IJCAI、ICML 等重要国际会议发表论文五十余篇,曾作为主要成员获国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖。应邀担任《Kowledge and Information Systems》、《Frontiers of Computer Science》、《软件学报》编委、国际软件挖掘系列研讨会SoftwareMining、PAKDD首届博士研讨会DSDM'11主席、一流国际会议IJCAI、IEEE ICDM、ICLR的领域主席、AAAI等的资深程序委员等;现任中国人工智能学会教育工委副主任、青年工委副主任、中国人工智能学会机器学习专委会常务委员、中国计算机学会人工智能与模式识别专委会委员、教育部高等学校计算机类专业教指委人工智能专家委秘书长等。获亚太数据挖掘青年成就奖、入选中国高校计算机专业优秀教师奖励计划等。

关于“智行中国”系列论坛

“智行中国”系列论坛是由中国人工智能学会教育工作委员会精心策划的品牌活动,旨在整合“教育、科技和人才”三个关键领域前沿,促进学术交流,激发教育和科技领域的创新活力,推动人才发展,促进不同创新要素之间的深度融合。自2022年发起以来,已成功举办八期主题论坛,分别为“迈向教育科学研究新范式”、“大手牵小手:教育、科技、人才三位一体下的智能教育新机遇”、“智能科学与技术交叉学科发展新机遇”、“智能新时代:人和人造物的力量协同与创新探索”、“AI+X:迈向垂直领域大模型赋能新时代”、“新机遇、新挑战:国家自然科学基金申请专家谈”和“探寻大模型中的智子:人工智能基础理论驱散天空中乌云”、“科学是内在整体:人工智能通识教育之问”,目前线上全网累计观看人次已超400万人次,未来论坛将持续搭建交流平台,汇聚全球人工智能领域学界、产业界专家学者,共探人工智能领域教育科技最新发展、应用和趋势。

END