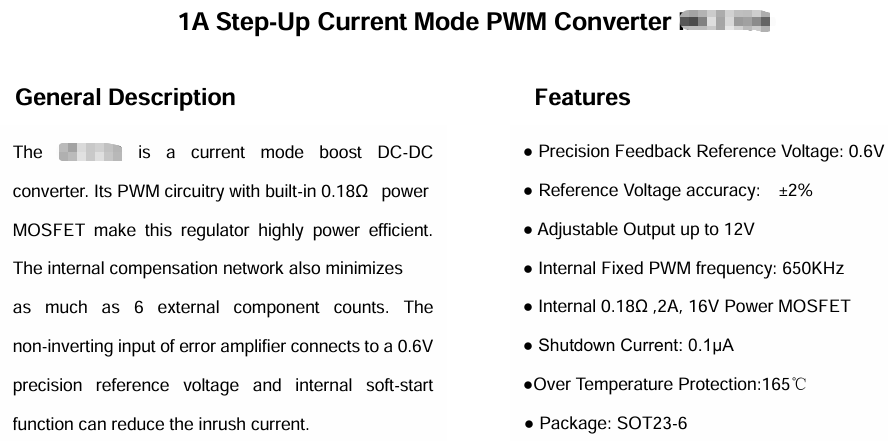

各位工程师朋友,不知道你们在项目选型或者调试时,有没有遇到过这样一个有点“有趣”又让人挠头的情况:满怀期待地打开一家国内芯片厂商的官网,希望可以找到一款合适的国产芯片,正准备深入研究其数据手册(Datasheet)时,却发现一个“熟悉又陌生”的景象——长长的技术文档,通篇都是英文。

“嗯?国产芯片,主要市场在国内,为啥技术手册也是全英文的?” 这个疑问想必在很多人的脑海中都闪现过。这几乎成了行业内一个标志性的讨论话题,无论是技术论坛上的吐槽、吃饭时的闲聊,还是公司内部茶水间的讨论,都能听到大家对此的不同看法。有人表示理解,认为这是国际化的必然;有人则火气大,觉得这是“装B”和脱离用户;还有不少人持中立态度,分析其背后的现实原因。

今天,我们就围绕“为什么国产芯片手册也是英文版?”这个有趣又现实的问题,把各种声音都摆到桌面上来聊一聊,看看这背后到底是什么原因,是不得已而为之的苦衷,还是一个值得改进的行业现象。

011

先说支持方的观点,这帮老铁主要是从实际工作角度考虑的:

1、国际化必须的

说实在的,现在哪个芯片公司不想出海?英文是全球技术圈的通用语言,担心老外的工程师看不懂中文啊。就像TI、ST、NXP这些国际大厂,最早也都是只出英文手册,后来才为了咱们中国市场加了中文。国产芯片要想走出去,英文手册这关必须过。

2、文档维护省时省力

文档维护真不是个轻松活。芯片更新这么快,今天改个参数,明天加个功能,手册就得跟着改。要是同时维护中英文两版,工作量直接翻倍。有位国产厂的工程师跟我说:"不是不想做中文,是真忙不过来。先保证英文手册的准确性和时效性更重要。"

3、技术人该有的素养

这话可能有些人不爱听,但大实话:搞咱们这行的,看英文手册确实是基本要求。寄存器配置、时序图这些,用英文表达更准确,翻译成中文反而容易出现歧义。有个老师傅说得直接:"连英文手册都啃不动,在这一行确实会走得更吃力。"

021

反对的声音也很在理,主要是从咱们国内工程师的实际需求出发:

1、主要用户仍是国内工程师

说破大天去,国产芯片的主要用户还是咱们自己人。很多小公司的工程师英文水平一般,看英文手册都费劲。有位兄弟吐槽:"上次找个PMIC供电芯片的手册,全是英文,看了半天没搞明白时序要求,最后只好换型号。国产芯片这么搞,不是把客户往外推吗?"

2、用英文表达显得更加高端

这话听起来可能有些直白,但却反映了一种并不少见的现象。我一位同事就曾私下吐槽:“我们领导总觉得英文手册看起来更高端、大气、上档次,明明大部分用户都是国内客户,却非要坚持让我们写成英文版的。”

3、看看人家国际大厂怎么做

TI、ST、NXP这些公司,为了抢占中国市场,都是主动提供中文手册。咱们自己的芯片,反而只出英文版,这说得过去吗?

031

还有一些老师傅说得比较客观,既理解厂家的难处,也觉得这事该改进:

1、起步阶段确实难

国产芯片现在还在追赶阶段,很多公司人手有限,先解决有无问题,再考虑优化体验。就像有个项目经理说的:"不是不想做中文手册,是真抽不出人手。先保证芯片能按时量产,文档这些后面再补。"

2、技术翻译不容易

芯片手册的专业性太强,很多术语怎么翻都没个标准。随便找个翻译公司肯定不行,必须得懂技术的工程师来翻。这个成本确实不低,翻不好还不如不翻。

3、折中方案也许可行

完全中文化不现实,但可以逐步来。比如先给热门型号配中文手册,或者先翻译关键章节(比如应用笔记、参考设计)。甚至可以让用户社区一起来参与翻译,很多开源项目都是这么干的。

041

国产芯片要发展,既要走出去和国际接轨,也要服务好国内用户。希望厂家们能找个平衡点,既出英文版打国际市场,也出中文版照顾自家兄弟。

在此也分享几条实用建议:

1、把文档当产品来做

手册写得好不好,直接影响芯片好不好用。厂家应该把文档质量提到和芯片性能一样重要的高度。

2、善用技术手段

现在AI翻译这么厉害,能不能开发个专业词汇工具,这样中英文可以自动切换翻译,再由工程师校对?这样能省不少力气。

3、多听用户反馈

咱们用户也要多发声,哪个芯片手册写得好,哪个写得不好,多在网上说说。厂家听到声音,才会重视起来。

好芯片配好手册,用起来才顺手。

国产芯片加油,手册这事,真得上点心了!

各位老铁有什么看法?欢迎在评论区聊聊你们的经历和想法。

------------ END------------

这是谁家部将,都做到内置ECC了!

速看!本周六9月6日,IEAE 消费类电子展震撼开启

2025嵌入式开发前景的几个方向!