B&O音频调校+雷鸟技术积淀,让AR设备从“科技工具”蜕变为兼具音质与实用美学的高端生活符号。

在科技圈,AR眼镜已不再是一个新故事。多年来,它一直被誉为继智能手机之后的“下一代计算平台”,吸引了无数厂商投身其中。

然而,理想与现实之间总有距离。时至2025年,消费级AR眼镜市场依旧在主流化的门槛前徘徊。一方面是“百镜大战”下日益激烈的市场竞争,另一方面则是大众用户对“为何需要一副AR眼镜”的持续观望。

如何打破僵局,让AR眼镜真正走进日常生活,是所有从业者都在思考的难题。

而就在IFA 2025(柏林国际电子消费品展览会)开幕之际,全球出货量第一的AR品牌雷鸟创新(RayNeo)给出了一个颇具新意的答案。9月5日,雷鸟正式宣布与丹麦高端音响品牌Bang&Olufsen达成全球长期技术合作。

这次跨界合作带来的话题热度,远比一次简单的产品升级要多。当市场占有率断崖式领先的科技先锋,遇见被誉为“音响界劳斯莱斯”的传统声学巨匠,这背后反映了怎样的行业洞察与市场策略?

这或许是雷鸟在激烈竞争中,为AR眼镜的“破圈”之路,找到的一条新航道。

任何一次成功的跨界联合,都建立在双方自身足够强大的“硬实力”之上。雷鸟与B&O的合作,正是一场基于各自领域绝对优势的强强对话。

雷鸟创新的底气,首先来自于其无可撼动的市场领导者地位。作为全球AR眼镜领域的领军品牌,雷鸟已连续三年半位居中国市场第一。

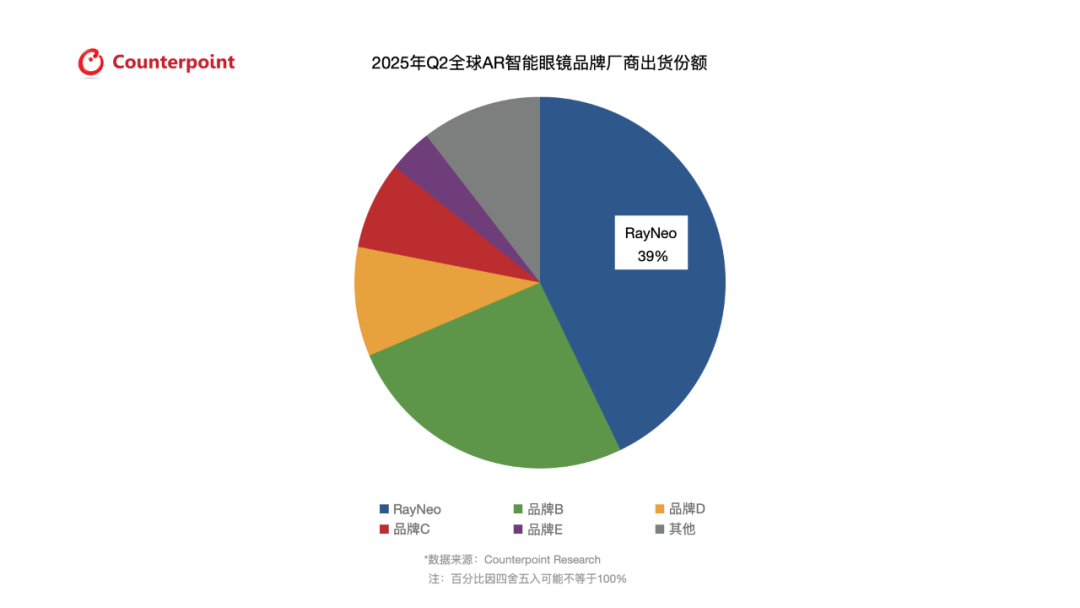

根据行业知名研究机构CINNO Research数据,2025年上半年,雷鸟创新AI/AR 眼镜销量市场份额高达39%,形成了对第二名超过两倍的断崖式领先。

无独有偶,在国际数据机构Counterpoint Research 近期发的数据中,雷鸟创新全球出货量市场份额也达到了39%,首次成为全球第一。这种市场地位,并非单纯依靠营销或价格战,而是源于其在核心技术上的深厚积累。

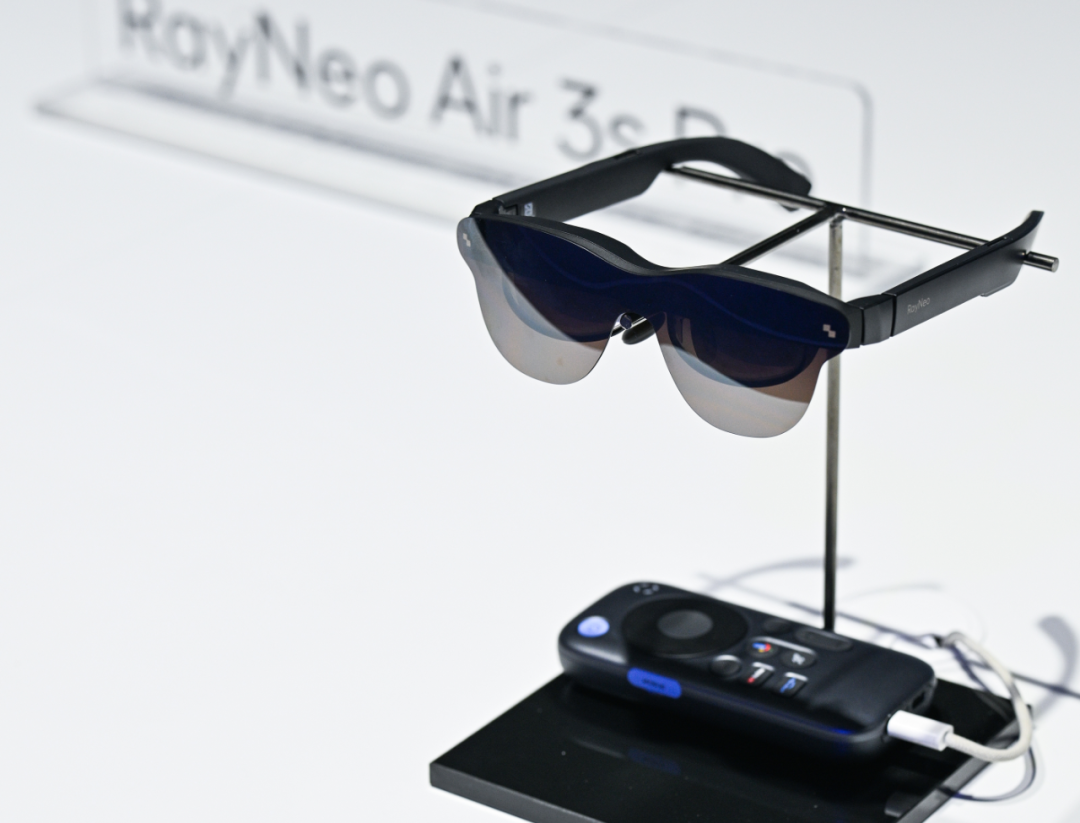

继承自TCL的强大显示基因,雷鸟在AR眼镜最为核心的“视觉”体验上,早已构筑了坚实的技术壁垒。以其明星产品雷鸟Air 3s系列为例,其搭载的与TCL联合研发的全新孔雀显示引擎,率先实现了多层高精度AR镀膜,有效减少杂光干扰,带来更纯净的画面。

此外,与视涯联合发布的第5.5代Micro-OLED微型显示屏,在显著提升显示效果的同时,还实现了硬件级的抗疲劳保护,并通过了南德TUV防蓝光和抗疲劳双重认证。可以说,在为用户提供顶级视觉体验的产品力上,雷鸟已然是AR行业的标杆。

然而,一个完整的沉浸式体验,声音与画面同等重要。在与B&O合作之前,雷鸟也并非音频领域的“门外汉”。恰恰相反,其在音频技术上的持续投入,为此次合作奠定了坚实的基础。

早在2022年,雷鸟Air 1S就获得了中国电子音响行业协会的“金耳朵优选”认证,成为国内首款获此殊荣的眼镜类产品。

随后,雷鸟不断创新,在Air 2s上行业首发对称式音频结构设计,通过4颗全频扬声器单元实现音质的跃升;并自研了“相位消除技术”和“轻语模式”,在保障高音质体验的同时,大幅降低漏音,有效保护了用户的隐私。

正是有了这样坚实的硬件基础和技术积淀,雷鸟与B&O的合作才显得意义非凡。B&O带来的,远不止是“豪华汽车音响的御用品牌”这一高端标签,更是其近一个世纪以来对“清澈、自然、温润”听觉感受的极致追求与工程实践。这种对声音本真的追求,与雷鸟AR眼镜所专注的影音、游戏等核心应用场景的需求完美契合。

未来,B&O将为雷鸟旗下新品提供专业的音频调校能力——“Audio by Bang&Olufsen”。来自B&O的顶级声学工程师团队,将在雷鸟优秀硬件架构上,进行深度的算法优化与专业调校,将硬件的潜力淋漓尽致地发挥出来,最终为用户在观影时带来真正媲美影院的沉浸式声场,在游戏中实现更具空间感的环绕表现。

要想进一步理解双方此次的合作,首先需要审视当前消费级AR眼镜的核心痛点。

当前,AR眼镜行业正处于一个机遇与挑战并存的“百镜大战”时期。众多品牌涌入赛道,产品层出不穷,但整个行业也长期被“伪需求”的阴霾所笼罩。一个尖锐的问题摆在所有从业者面前:AR眼镜究竟要如何破圈,真正从少数科技爱好者的“玩具”,走向广阔的大众生活?

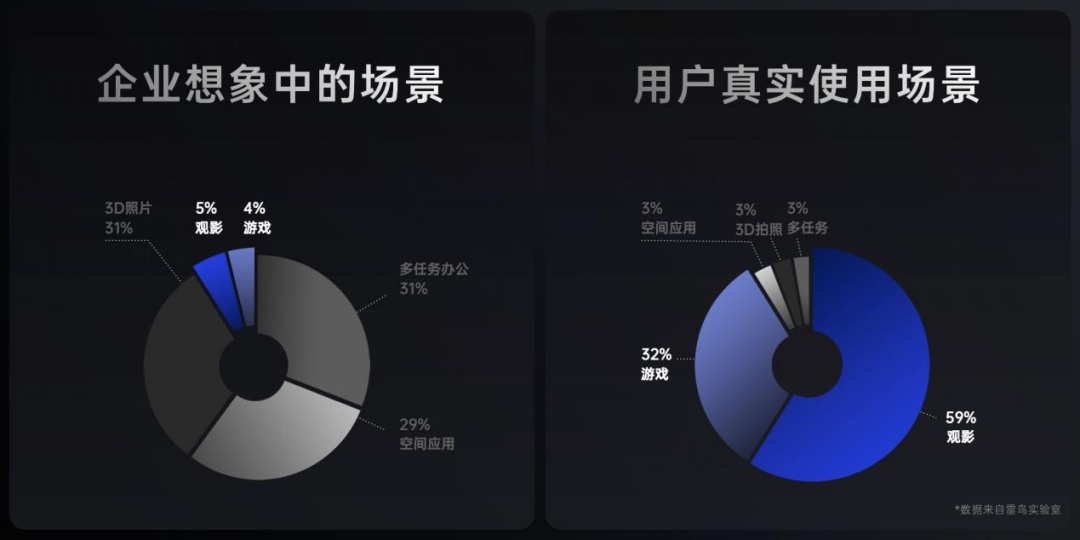

许多品牌的应对方式,是在产品中堆砌复杂的功能,增加多任务办公、空间应用等看似前沿但用户使用频率极低的场景。

雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟在发布会上分享的一组用户调研数据,深刻地揭示了这一悖论:高达91%的分体式AR眼镜用户,其主要使用场景是观影和游戏。这意味着,行业中大量的研发精力,被投入到了用户仅使用9%的场景里,这无疑是一种资源的错配,也偏离了用户的真实需求。

面对这一行业困境,雷鸟给出了自己清晰的破局思路——用一句话来概括就是“向内聚焦,向外破圈”。

向内聚焦,是回归用户价值,将产品核心体验做到极致。雷鸟清晰地认识到,在AR眼镜尚未成熟到可以完全取代手机的当下,其最重要的任务是精准满足用户的核心需求。

因此,雷鸟选择“抛弃其他一切伪需求场景,专注于用户的观影和游戏体验”,致力于打造“影音AR眼镜的下一代天花板”。这种聚焦战略,不仅优化了用户体验,也有效降低了研发成本,使其能够推出像雷鸟Air 3这样定价在1699元,率先将行业带入2000元以内的标杆性产品,从而让价格触及更多消费者的可承受范围。

向外破圈,则是通过与具有广泛大众认知度的品牌合作,拓宽用户圈层。与B&O的联合,正是这一战略的集中体现。

长久以来,AR眼镜被贴上了浓重的“科技”、“极客”标签。复杂的参数、小众的应用场景,让它看起来更像是一个属于数码发烧友的“玩具”,而非面向大众的日常消费电子产品。这种定位,极大地限制了其用户群体的拓展。

雷鸟此次选择的合作伙伴B&O,其品牌语言恰恰是“非科技”的。作为一个被纽约现代艺术博物馆(MoMA)收藏过作品的品牌,B&O在消费者心中代表的不仅是卓越的音质,更是一种融合了北欧极简主义与优雅质感的生活美学。它是豪华汽车的“御用”音响,是品质生活的象征。

通过与B&O的捆绑,雷鸟希望将这种“生活方式”的属性,注入到AR眼镜的品类基因中。正如苹果通过与爱马仕合作,让Apple Watch超越了电子表的范畴,成为时尚配饰一样,雷鸟也希望AR眼镜能够跳出参数竞赛的怪圈,成为用户提升日常影音娱乐品质的理想选择。

当然,任何战略的落地,最终都要回归到产品本身。据悉,双方合作的首款产品——雷鸟Air 4,将于今年10月在中国市场率先亮相。这将是市场检验这次合作成色的第一块“试金石”。

基于雷鸟以往对产品的塑造,结合B&O业界独创的音频技术,我们或许可以窥见一些Air 4的构想。例如将B&O的可动波导技术(Adaptive Waveguide)与雷鸟的AI算法相结合,眼镜或许能实现「场景化的主动音效」——用户运动时,自动增强音乐的节奏感;而在用户观影时,又能生成影院级的环绕音效。这种无需手动切换,让声音“读懂”用户生活节奏的智能体验,无疑将极大地提升AR眼镜作为“新一代主力可穿戴设备”的竞争力。

总的来看,雷鸟创新与Bang & Olufsen的合作,是其作为行业领导者,在成功赢得市场份额之后,引领行业进行价值升级和品牌进阶的深思熟虑之举。它清晰地回答了在“百镜大战”的喧嚣中,AR眼镜究竟该如何走向大众的终极问题——答案是,始于满足用户的真实需求,忠于创造极致的感官体验。