随着传统冷却技术逐渐逼近物理极限,如何有效导出热量、提升导热效率,成为工程师与研究人员的重要课题。来自东京大学的研究所团队提出一项创新设计,结合微通道、毛细管结构与歧管通道,构建出一种新颖的双相水冷冷却架构,不仅展现超越传统单相散热方案的潜力,也为未来芯片热管理提供了一条可能的新路径…

热管理的挑战

热管理始终是电子系统设计的重要课题。这一过程通常从排除主要热源(通常但不限于芯片)产生的热量着手,接着设法维持电路板组件的稳定温度,最终再将热量有效导出至设备外部,由外部冷却系统处理。为了实现这一目标,在设计上可以采取主动或被动的方式散热,综合运用热对流(主动或被动)、传热导(在空气或液体中)以及辐射等原理。

目前,寻找高效的散热与传热机制仍是研究重点。其中一种直接的方法是在芯片本体内嵌微通道,让冷却液(通常为水)直接流经芯片,迅速吸收并传递热量。

然而,这类设计的散热效率仍受到水“显热”(sensible heat)的限制。显热是指在不改变物质相(例如液态转变为气态)的情况下,使其温度上升所需提高的热量。相比之下,水的潜热(latent heat)相变——水在沸腾或蒸发时所吸收的热量,大约是显热的七倍之多。

因此,如果能利用好水的相变潜热,实施双相冷却机制,将有助于大幅提升散热效率。然而,为了最大化散热效率,仍需考虑诸多因素,包括微通道的几何设计、双相流的调控与流动阻力调整等。此外,蒸汽气泡的生成与流动也会带来挑战,需进行额外管理。

创新水冷架构:微结构与歧管通道整合

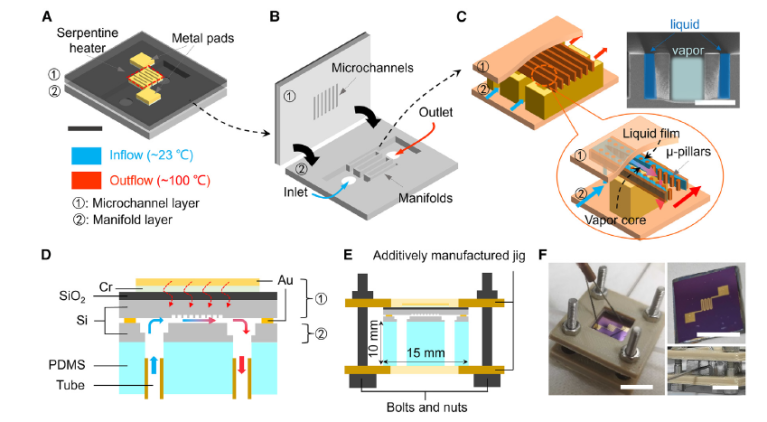

日本东京大学生产技术研究所的研究团队近期开发出一款创新的水冷系统,融合了3D微流体通道结构,并运用了毛细管结构与歧管分布层。研究人员设计并制造了多种不同几何形状的毛细管结构,并对各种操作条件下的特性进行了评估,以提升薄膜蒸发的效率。

虽然这不是第一个使用微通道进行冷却的项目,但该团队所提出的实体结构,展现出了更具潜力的散热表现。

如同预期,研究人员发现冷却液所流经的微通道几何设计,以及控制冷却液流量分布的歧管通道结构,皆会显著影响系统的热性能与流体性能。该设计的关键在于采用带有微柱的微通道散热器作为毛细管结构,以促进薄膜蒸发,进而稳定混乱的双相流动,并减少局部干涸现象。

这些微通道同时配合三维歧管通道,有助于提升冷却液在微通道结构内的分配效率,如图1所示。

图1:结合微通道层与歧管层的微流体冷却设备结构。(A) 微流体设备示意图(比例尺:5mm);(B) 微通道层与歧管层的结构分解视图。加热器位于平行微通道基板背面。微通道层与歧管层贴合后构成完整流路;(C) 冷却液在歧管层与微通道之间流动,形成N形流路。毛细管结构可将蒸汽流与侧壁液膜有效分离。图中插图为理想条件下的双相流示意图(比例尺:50mm);(D) 贴合设备的横截面图,显示热流与冷却液流向;(E) 设备由螺栓与螺帽紧固以维持结构夹紧;(F) 完整设备的等距视图、俯视图与侧视图。比例尺:1cm。(来源:UTokyo-IIS)

性能测试与比较评估

为了测试这项新型冷却设计的实际性能,研究团队构建了一套复杂的测试平台,包括电气、热、机械与流体系统,并通过LabVIEW应用连接传感器与控制设备。此外,设备本体则以夹具施加恰到好处的压力,以维持一致的热阻抗。如图2所示,测试中还需考虑启动热瞬后达到稳态所需的时间以及其他操作细节。

图2:测试平台配置示意与实体图。(上图) 系统图;(下图) 实际测试平台。(来源:UTokyo-IIS)

研究团队进一步针对微柱尺寸、毛细管通道与歧管通道几何参数进行了调整,以找出最佳散热组合。不过,对这类冷却技术而言,仅以单一性能指针进行评估并不足够,还必须观察多项综合指标。如图3所示。

图3:不同微通道设计在双相冷却下的临界热流密度(CHF)与性能系数(COP)比较。Zone 1显示该研究成果达到了2.0g/min质量流量、0.54出口蒸汽干度,实现了高效的冷却效果。Zone 2显示其他采用歧管通道设计的方案,以实心符号标记,其耗水量为本研究的数百倍,出口蒸汽干度仅约0.1。Zone 3以空心符号标记,表示采用微结构增强设计的冷却方案。Zone 4代表典型单相冷却技术的性能范围。(来源:UTokyo-IIS)

在所有评估指标中,最具突破性的数据为性能系数,也就是有效冷却输出与所需输入能量的比值。本研究测得COP值最高达105,表明该冷却技术相较于过往水冷通道设计,展现出显著的效率提升。

包括热仿真分析、物理分析、设备制造、测试安排、完整数据、结果和数据讨论等相关细节,均可参阅其发表于《Cell Reports Physical Science》期刊的研究论文:“采用歧管-毛细管结构的芯片双相冷却设计,可实现COP达105”(Chip cooling with manifold-capillary structures enables 105 COP in two-phase systems)。

实验之外的挑战:如何走出实验室?

如前所述,尽管微通道冷却技术本身并非新鲜事,该研究展示的是一种更具潜力的新方法。然而,真正的挑战在于:这项设计是否能从实验室走向现实世界?它能否在大规模量产环境下实现,让液体互连系统在芯片封装中进行实际应用。或者,这最终仍仅局限于高性能芯片冷却应用中,作为一种极为特殊或小众的解决方案?

责编:Ricardo