约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)研究人员揭示一种全新的芯片制造方法,使用波长6.5纳米至6.7纳米的激光,即「软X光」(Soft X-ray),有望让光刻设备的分辨率提升至5纳米以下。

据外媒《Cosmos》引述《自然化学工程》(Nature Chemical Engineering)杂志报道,科学家将这项方法称为“B-EUV”(Beyond-EUV,即超越EUV),意指这项技术有望取代目前的业界标准EUV微影。但研究人员也坦言,光是打造实验性B-EUV设备,就需要花上数年时间。

至于软X光有没有机会挑战目前最强的Hyper-NA EUV?报道认为,理论上是可行的。

目前的EUV光刻制造,波长是使用13.5纳米。随着芯片制程节点持续微缩至3纳米、2纳米甚至埃米等级,现有的0.33 NA EUV系统(也被视为低数值孔径“Low-NA EUV”)也因分辨率约13.5纳米而面临挑战。

至于高数值孔径的High-NA EUV设备,是将数值孔径从0.33增加至0.55,分辨率可提升至8纳米,但当面临小于1纳米的情况下,就必须走向Hyper-NA EUV,目标是将数值孔径推升到0.7~0.75,有机会将分辨率提升至4~5纳米。

然而,这必须付出极端复杂的系统设计代价,其先进光学系统成本高达数亿美元。ASML技术长Martin van den Brink也坦言,公司正研究Hyper-NA技术的可行性,但尚未做出最终决定。

约翰霍普金斯大学团队尝试用“软X光”突破摩尔定律

研究团队在论文中写道,虽然波长13.5纳米的EUV已经成为半导体制造中10纳米以下的主要候选技术,但下一代微影工具正探索更短的波长,即B-EUV范围中的6.x纳米(6.5–6.7纳米),以进一步突破分辨率极限。

换言之,该团队打算以更短的波长,搭配中等NA的透镜来换取分辨率优势。然而,B-EUV面临重重挑战。

首先是光源尚未成熟,目前尚无产业标准来产生6.7纳米辐射光,虽然有研究团队尝试使用“钆(Gadolinium)激光产生等离子体”等方法,但仍缺乏可靠解决方案;

再者,由于6.5~6.7纳米的短波长光子能量极高,与传统光阻材料的交互作用不佳,难以实际应用于制程;

第三,6.5~6.7纳米这类波长的光几乎会被所有材料吸收、而非反射,因此至今尚未生产出用于这类辐射的多层镀膜镜;

最后是缺乏生态系统,B-EUV光刻设备需要从零设计,目前相关零组件与耗材(如保护膜pellicles、光罩photomasks)的供应链都不存在。

为了解决上述挑战,约翰霍普金斯大学团队决定先从探索特定金属下手,来看如何改善B-EUV(约6纳米波长)光与芯片制造中用抗蚀剂材料的交互作用。

研究团队发现,锌(zinc)等金属能吸收B-EUV光并释放电子,这些电子进而触发有机化合物“咪唑”(imidazoles),并与其发生化学反应,可借此在晶圆上蚀刻出极精细的图案。

Source:Johns Hopkins University

有趣的是,锌虽然在传统13.5纳米EUV光下表现不佳,但在更短波长下却极为有效,凸显材料与波长匹配的重要性。

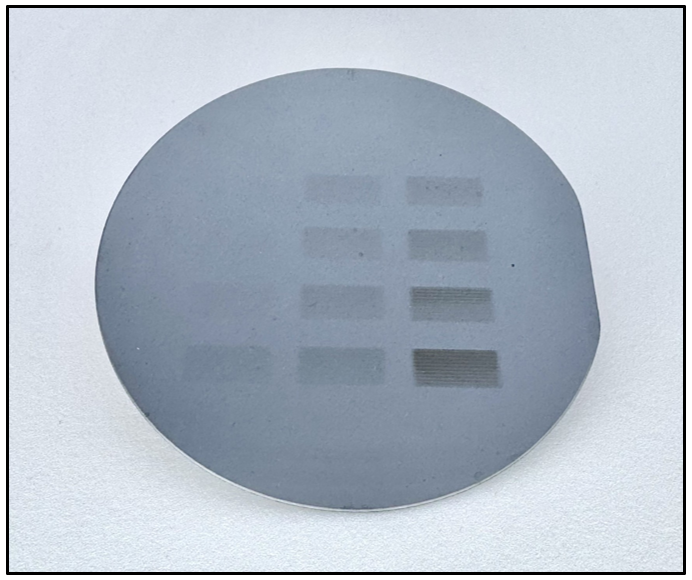

为了将这些金属有机化合物应用到硅晶圆,研究人员开发一种“化学液相沉积”(Chemical liquid deposition,简称CLD)技术。这种方法能以每秒1纳米的速率,成长出如一层镜面般的薄膜,薄膜的材料为“aZIF”,(非晶质沸石咪唑骨架,amorphous zeolitic imidazolate frameworks)。

此外,CLD也能快速测试不同金属与咪唑间的组合,帮助研究人员更容易找出适合不同微影波长的最佳配对。研究指出,虽然锌非常适合B-EUV,但其他金属在不同波长下可能表现更佳,为未来芯片制程提供高度灵活性。

研究人员表示,这种方法为制造商提供一个“工具箱”,涵盖至少10种金属元素与数百种有机配体,可组合出针对不同微影平台的客制化抗蚀剂。

虽然研究人员尚未解决B-EUV所有挑战,但他们已经找到能与6纳米波长光搭配使用的抗蚀剂材料,并创建CLD制程,能在硅晶圆上涂布均匀的aZIF薄膜,并以实验方式证明锌等金属能吸收软X光并释放电子,触发基于咪唑抗蚀剂的化学反应。目前来看,B-EUV还有许多挑战待解决,且还无法进入量产市场,但报道认为CLD制程的应用范围相当广泛,不仅能用于半导体领域,也可应用于非半导体产业。(文章来源:科技新报)

发现“分享”和“赞”了吗,戳我看看吧