ADI 陈宝兴博士主题演讲:从数字工厂到人形机器人,构建工业智能核心能力

工业智能进化:从数字驱动到物理智能

人形机器人核心技术:四大能力与五大类人灵巧要素

感知能力:需实现 “多模态感知融合”,结合视觉与触觉判断物体形态,提升操作灵巧度; 连接能力:需高速、稳定的 “神经网络”,ADI 提供 GMSL、以太网(高速数据传输)、60GHz 无线连接(关节数据传输)、ISO-USB(安全维护调试)等方案; 控制能力:依赖 AI 驱动的运动控制算法,实现多关节同步协调,完成类人复杂动作; 解译能力:让机器人 “理解” 环境与任务,而非仅执行指令。

低延迟:控制环路总延迟需≤10-20ms(类比人类 20-50ms 的脊髓反射),ADI 通过 1ms 响应的磁触觉阵列、边缘 AI 实时推理、毫秒级通信(GMSL / 以太网)及高响应电机驱动,实现各环节延迟极致优化; 精密电机控制:需高分辨率位置与力反馈,对标人类手指精准的力度与角度控制; 触觉传感:感知压力、滑移与材质变化,ADI 研发的磁耦合触觉传感器可克服传统压阻式、电容式、光学传感器受水分、灰尘影响的缺陷; 高速互联:低抖动的数据通路,保障信号实时传输; 高宽带数据共享:支持 “边云协同”,实现本地与云端数据高效同步,助力 AI 算法优化动作。

ADI 的技术落地路径:物理智能与 AI 深度融合

国家地方共建具身智能机器人创新中心:开源与全链路技术突破

北京因时机器人:灵巧手与零部件模块化创新

松延动力人形机器人:高动态平衡与成本优化

圆桌论坛对话,聚焦 “从原型到量产” 的挑战与机遇

ADI 机器人相关产品技术详解

(一)创新型多圈传感器 ADMT4000:解决关节位置记忆难题

无电池 / 无齿轮设计:采用磁畴壁可控传播技术,无源状态下精确记录多圈旋转运动,无需备用电池或机械齿轮,省去上电归位 / 校准步骤; 高精度与宽量程:绝对测量范围 46 圈,全量程精度 ±0.25 度,可替代线性执行器中的线性传感器; 抗干扰能力:通过磁屏蔽层抑制外部杂散磁场,适配机器人复杂电磁环境。

利用外部永磁体(固定于关节旋转部分)驱动磁性纳米导线中磁畴壁位移,将旋转运动转换为一维线性位移; 沿导线集成 4 个巨磁阻(GMR)检测点,通过电阻值变化捕捉磁畴壁位置,反演关节绝对角度与累计圈数; 磁畴壁位置为稳定物理状态,断电后信息不丢失,上电后一次电阻读取即可获取当前位置。

磁场窗口控制:需确保 16-31mT 磁场强度(低于 16mT 磁畴无法移动,高于 31mT 易产生错误计数或复位); 磁屏蔽建议:采用 ADI 参考设计的 PCB 屏蔽层,减少外部磁场干扰。

(二)高集成单片伺服驱控芯片 TMC9660:简化伺服驱动单元设计

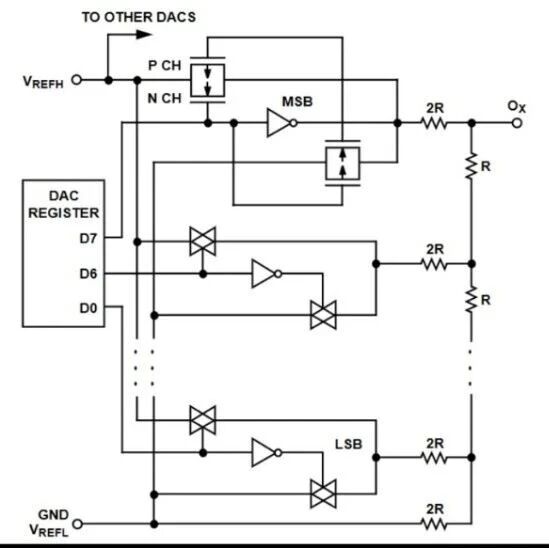

高度集成:单芯片集成 MCU、伺服三环控制(位置 / 速度 / 电流)、70V/2A 智能栅极驱动器(GDRV)、运放、LDOs 及 Buck 转换器,仅需外置功率 MOSFET 即可构成完整伺服单元; 高效控制:内置硬件 FOC(磁场定向控制),无需繁琐软件算法开发;支持 100kHz 伺服环路控制与 8 点 Ramp 轨迹发生器,保障运动精度与效率; 全面保护:集成保护诊断单元(PTU),应对过流、过压、过热等故障。

写在最后

更多热点文章阅读

点击关注 星标我们

喜欢就奖励一个“在看”吧!

喜欢就奖励一个“在看”吧!