在做PCB设计时,如果有大电流,就需要针对不同的电流值设计对应的线宽,以前老师傅给的建议是1mm线宽过1A电流,按这个估算就可以。

但这个方法在实际设计中还是会带来不少困扰,比如,有些产品由于板子的结构和面积限制,布板面积并不充裕。如果走0.5mm的线宽,过1A的电流行不行,如果不行,会有什么问题?如果线宽不能加宽,有没有其它方法提升过电流能力。

我们再看看更具体的设计,如下表,为嘉立创PCB投板时可选的PCB参数选项。

看到上面的PCB板参数,问题就更多了。

1.内层铜厚的线宽设计规则是否和外层铜厚一致?

2.成品板厚对过电流有没有影响?

3.铜厚1盎司和2盎司,过电流又有什么差异?

先来看第一个问题,内层铜厚和外层铜厚如果要通过相同的电流,比如1A,线宽的设计是否一样?

在2009年前,IPC-2152标准还未发布时,PCB设计采用的是IPC-2221 (Generic Standard on Printed Board Design)标准。

此标准有3个重要的参考图如下:

下图是外层铜的截面积和过电流对照表。

红色标记为温升10℃条件下,1A过电流和截面积对照。

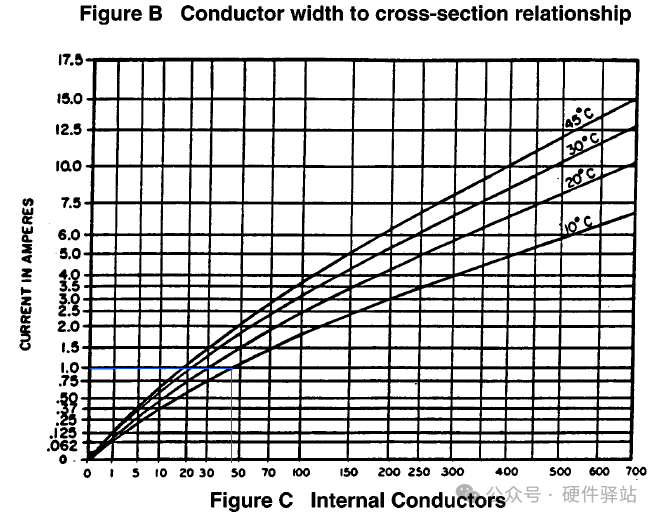

下图是内层铜的截面积和过电流对照表。

蓝色标记为温升10℃条件下,1A过电流和截面积对照。

我们设计PCB需要的是线宽,因此,截面积还需要进一步转换为线宽,可参考下图查找。

从上面的图形化查表结果如下:

依据IPC-2221标准,1A的过电流,1OZ的铜厚,按10℃的温升评估。

外层走线线宽约为:13mils(0.33mm)

内层走线线宽约为:32mils(0.81mm)

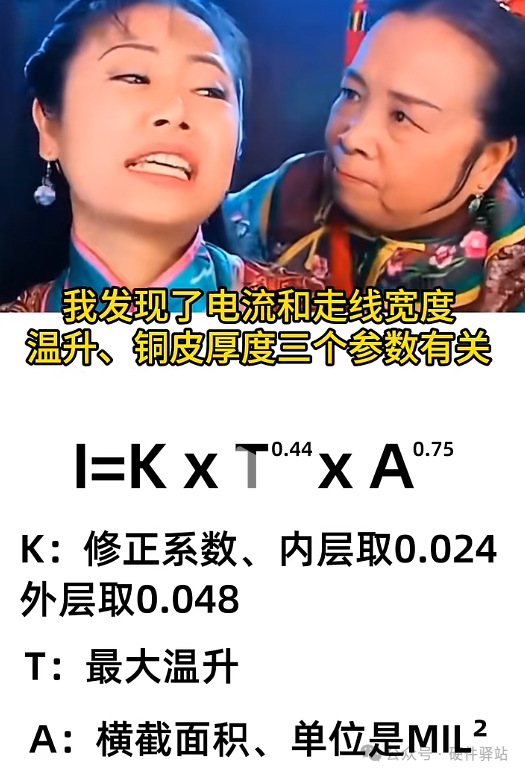

标准里还给出了计算公式,相同的条件下,内层的K值相对外层减半(即电流减小一半)。

中国清朝的高级讲师容嬷嬷也采用了这一公式。

按上面的分析,第一个问题的结论似乎已经有了,即相同的过电流设计,内层的线宽设计比外层更宽。

但是,以上结论是错的。

此标准的数据并没有经过时间验证,而是把内部的导线过电流数据简单的降低一半,比如,同样的线宽,外层设计过电流为1A,则相同线宽,内层过电流按0.5A计算。其假定的依据是,PCB内部走线没有外部走线散热快。当然,按此方法,除了浪费一些铜皮,对产品的电气特性并不会带来其它问题。

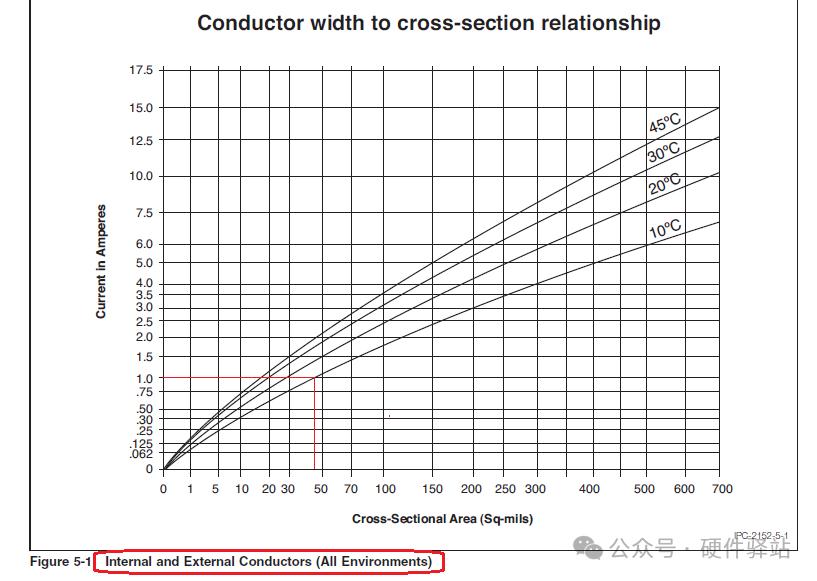

后来经研究发现,PCB内层的走线散热和外层并无太大差异。新的标准为IPC2152 (Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design)。此标准2009年发布。

如下图,新的标准,内层和外层统一到一张图表了。

回到第二个问题,成品板厚对线宽设计规则有没有影响,答案是有影响。

标准相关说明如下,厚度越薄,散热越差,因此相同电流,需要设计线宽更宽。

IPC2152标准给出了很多图形,可以对照参考,此方法效率太低。可以使用软件进行线宽设计。“Saturn_PCB_Toolkit” 就是一款很实用的软件,相关下载链接可以参考文章:

打开软件,选择依据的标准:“IPC-2152 with modifiers”。

选择“Conductor Properties”,设置各项参数后就可以计算了。

分别对比了1.6mm板厚,0.5OZ,1OZ和2OZ铜厚,温升10℃,计算不同线宽对应的电流;同时还增加了一列1mm板厚的对比数据如下:

按上面数据计算结果,最常见的1.6mm板厚,1OZ的铜厚,需要过1A电流的条件下,线宽设计0.5mm就可以满足设计需求了。

影响过电流能力除了板厚,铜厚,线宽和温升之外,PCB板材,同层相邻导线,相邻铜平面,表面涂层,蚀刻因子等因素都会对过电流产生影响,有兴趣的可以自己尝试修改相关参数验证。

总结:

1.相同宽度和铜厚的内层走线和外层走线的过电流能力并不是相差2倍。

2.设计1mm线宽通过1A的电流,是一个相对保守的设计,且设计余量足够大。

3.容嬷嬷有时候讲的东西也不一定对。