在急诊室里,一位车祸重伤患者急需气管插管。传统情况下,医生需要用喉镜撬开患者口腔,在血液和分泌物中寻找气管入口,整个过程既需要精湛技术,又需要清晰视野。

但现在,一种新的软体机器人设备或将改变这个过程。

斯坦福大学、加州大学圣巴巴拉分校等机构的研究团队开发出一种软体机器人插管系统(SRIS),它能够自主导航进入气管,无需直视声门开口,甚至急救新手经过5分钟培训就能熟练使用。

在最新的尸体模型实验中,这项技术展现出惊人的效果:首次插管成功率达87%,总体成功率高达96%,平均插管时间仅需21秒。相比之下,使用传统视频喉镜的成功率分别为63%和92%,平均耗时44秒。

更关键的是,在最具挑战性的困难气道案例中,软体机器人的首次成功率飙升至93%,而视频喉镜仅为36%。首次成功率(first-pass success)是衡量插管技术的关键指标,因为多次尝试会增加并发症风险。

相关研究成果以:A soft robotic device for rapid and self-guided intubation为题,发表在《Science Translational Medicine》期刊上,并被Natrue亮点报道。这项突破性技术有望改变急救医疗,特别是在院前急救、战地医疗和医疗资源匮乏地区。

▍传统插管的"生死难题"

气管插管是保护患者气道的关键医疗程序。然而,这项看似简单的操作,在实际应用中却充满挑战。

数据显示,院前急救环境中的插管失败率高达35%,即使在急诊科也有15-20%的失败率。相比之下,手术室的失败率仅为3-15%。

为什么会有如此巨大的差异?

首先是环境因素。在急救现场,医护人员面临的是血液、呕吐物充斥的气道,光线不足,患者体位不理想等种种不利条件。其次是技能差异。急救人员可能一年只进行几次插管操作,难以保持熟练度。

插管失败的后果是灾难性的。反复插管尝试会导致缺氧、心脏骤停等严重并发症,直接威胁患者生命。研究表明,每增加一次插管尝试,患者的死亡率就会显著上升。

虽然声门上气道装置(SGA)提供了一种"盲插"替代方案,成功率可达90%,但它无法完全密封气道,对于有误吸风险的患者并不适用。

正是在这样的背景下,这项软体机器人研究应运而生。

▍像植物生长一样"钻进"气管

这款软体机器人最独特之处在于其"尖端延伸"(tip extension)机制。

想象一下植物的根系如何在土壤中生长——它们从尖端向前延伸,而不是从基部推进。软体机器人正是模仿了这种生物学原理。

整个系统由两个主要部分组成:

1. 引导器(Introducer):形状类似传统的声门上气道装置,负责将软体管定位在正确位置。它具有解剖学止点设计,能够准确卡在咽喉部的漏斗形结构中。

2. 自导向管(Self-guided tube):由充气的外翻管和柔软的气管导管组成。外翻管形成一个封闭的环形结构,通过翻转运动向前延伸。

当医护人员推进气管导管时,外翻管像卷轴一样从尖端翻转延伸,拉动气管导管前进。这种机制带来了四个关键优势:

- 最小化组织摩擦:管道外壁相对组织几乎没有移动,大大减少了切向力

- 超柔软设计:由于是被拉动而非推动,气管导管可以做得极其柔软而不会弯折

- 自适应导航:管道能够形成S形曲线,自然匹配气道解剖结构

- 被动寻路:遇到阻碍时能够自动变形,寻找能量最低的路径

在力学测试中,研究团队发现软体机器人施加的平均轴向力仅为1.5牛顿,而传统气管导管高达10.3牛顿。峰值力的差异更加明显:3.7牛顿对比14.7牛顿。

更重要的是,软体机器人展现出了极强的错位容忍能力。在尸体模型实验中,即使引导器偏离标准位置9厘米,软体机器人仍能成功插管,而传统导管的容错范围仅为2.5厘米。

▍从实验室到临床前:惊人的实战表现

研究团队进行了严格的多阶段测试。

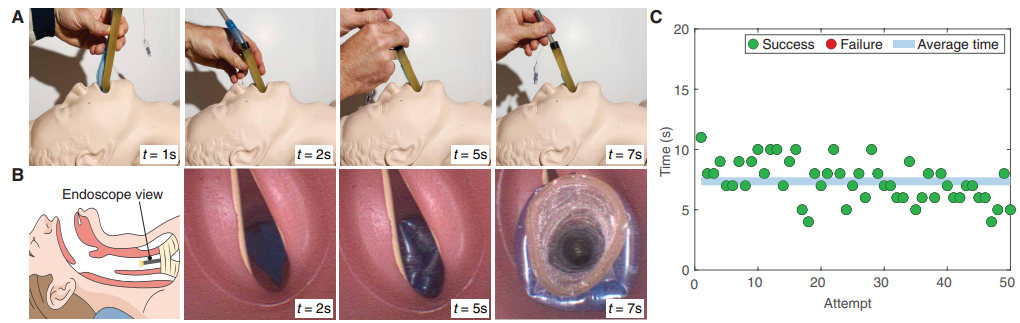

首先是专家用户测试。一位经验丰富的操作者(使用软体机器人超过100次)在人体模型上连续进行50次插管尝试,成功率达到100%,平均插管时间仅7.4秒。在尸体模型测试中,10次尝试全部成功,平均时间更是缩短到5.9秒。

但真正的考验是非专家用户的表现。

研究团队招募了8名急救人员,包括4名经常进行插管的护理人员和4名从未进行过气管插管的急救技术员(EMT)。令人惊讶的是,其中2名EMT甚至没有使用过视频喉镜。

所有参与者仅接受了5分钟的标准化培训,包括一段3分钟的教学视频和一次练习机会。随后,他们在8具不同的尸体模型上进行插管操作。

结果显示:使用软体机器人时,首次插管成功率为87%,总体成功率达到96%,平均需要1.1次尝试,耗时21秒。而使用视频喉镜时,首次成功率仅为63%,总体成功率92%,平均需要1.6次尝试,耗时44秒。

两名毫无视频喉镜经验的EMT使用软体机器人达到了84%的首次成功率和100%的总体成功率,而他们使用视频喉镜的成功率分别只有33%和67%。

在后续分析中,研究团队特别关注了3个最具挑战性的尸体模型案例——这些案例使用传统方法的失败率最高、耗时最长。在这个子集中,软体机器人的优势更加明显:

首次成功率:93% vs 36% 总体成功率:100% vs 86% 平均插管时间:24秒 vs 64秒 平均尝试次数:1.1次 vs 1.8次

▍带来急救医疗新希望

这项技术的意义远超实验室数据。

在美国,每年有数百万例紧急插管手术,其中相当一部分导致严重并发症。在军事医疗中,气道管理不当是第二大可预防死因。而在全球范围内,一半人口无法获得基本医疗服务,包括气道管理。

软体机器人插管系统的出现,可能从根本上改变这一现状。

对于发达国家,它能够提高急救插管的成功率,减少并发症,挽救更多生命。特别是在院前急救、灾难医学等场景中,这种不需要直视、操作简单的设备将发挥巨大作用。

对于发展中国家和偏远地区,这种不依赖电子设备、培训要求极低的技术,有望让更多患者获得及时的气道管理,真正实现医疗民主化。

对于军事医疗,在战场等极端环境下,这种快速、可靠的插管设备可能成为挽救伤员生命的关键。

当然,研究团队也指出了当前的局限性。这项研究仍处于临床前阶段,使用的是尸体模型而非活体,缺乏血流动力学特性和组织反应。测试环境也相对理想,与真实急救场景的压力环境存在差异。

但无论如何,这项突破性技术已经展现出巨大潜力。研究团队计划开展更大规模的临床试验,并寻求FDA的510(k)监管批准。

未来,当救护车呼啸而至,当战地医护冲向伤员,当偏远山区的赤脚医生面对危重患者,他们手中的机器人或许将成为生与死之间最可靠的桥梁。

如需咨询企业合作事宜,欢迎联系机器人大讲堂-客服(19560423866,手机与微信同号)进行对接。

----------------END-------------------

工业机器人企业

| | | | | | | | | | | | |

服务与特种机器人企业

| | | | | | |

医疗机器人企业

| | | | | | | | | | |

人形机器人企业

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PNDbotics

具身智能企业

| | | | | | | | | | | | | 科大讯飞 | | 国地共建人形机器人创新中心 | | | | | |

核心零部件企业

| | | | | | 鑫精诚传感器 | | | | | | | | | | | | | | | | | 瑞源精密 | | | |

教育机器人企业

| |

加入社群

欢迎加入【机器人大讲堂】读者讨论群, 共同探讨机器人相关领域话题,共享前沿科技及产业动态,添加微信“robospeak2018”入群!

看累了吗?戳一下“在看”支持我们吧