中国经济发展战略的转型清晰映射于五年规划的演进历程之中,与之相伴的是金融业定位与功能的系统性调整。在发展主线上,经济政策目标经历了从追求高速增长和深度融入全球化,向聚焦高质量发展和构建双循环新格局的转变;金融业的演进则呈现出从体系重建、规模扩张,到强化监管与防范风险,最终指向服务实体和强国建设的路径变迁。在这一过程中,金融系统从传统的资金供给者,向国家战略层面的资源配置枢纽与风险稳定器演变,逐步构建起现代金融体系。

(一)五年规划脉络演变:不同阶段经济社会发展的需要

回顾历次五年规划,其内容设定鲜明反映时代特征和发展重点,是指导中长期经济社会发展

(1)早期工业化奠基阶段,一五至三五计划(1953-1970)。该阶段优先发展重工业,计划经济体制特征明显,政府主导资源配置,核心目标是建立独立的工业体系并巩固经济基础,迅速搭建起国民经济发展初步框架。产业政策高度集中于重工业领域,尤其是冶金、机械、能源与国防等,并呈现对高速度、高积累的追求。

(2)恢复经济与改革开放探索阶段,四五至八五计划(1971-1995)。该阶段核心任务是恢复经济秩序,推进体制改革和对外开放,经济发展目标逐步从单纯追求工业产值转向注重国民经济的协调发展和人民生活水平的提高。随着改革开放的开启与初步推进,经济体制逐步从计划经济向市场经济转轨,兼顾效率提升和开放搞活,逐步引入市场机制,在继续加强基础工业的同时,鼓励轻工业和乡镇企业发展,推动经济从封闭走向开放。其中,从六五计划起,五年计划从“国民经济发展”扩充为“国民经济与社会发展”计划,体现社会民生关注度上升。七五计划首次提出对企业、市场、宏观三者进行配套改革,价格“双轨制”是其典型特征。八五计划期间,在邓小平南巡讲话和十四大精神指导下,最终明确了建立社会主义市场经济体制的目标,改革开放步伐加速。

(3)市场经济完善与深化阶段,九五至十一五规划(1996-2010)。该阶段以完善市场经济体制为核心,重视发展质量效益提升以及经济社会协调发展,着力推进实体经济转型和产业升级。经济发展目标在强调总量合理增长的同时,关注全球化背景下国家整体竞争力的提升,工业产业升级和新兴信息技术产业发展成为焦点,产业政策着力于支持新型工业化、国民经济信息化。其中,“九五”计划提出实现“两个根本性转变”,经济体制从计划经济向社会主义市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变,并成功应对亚洲金融危机。自十一五起将“计划”改为“规划”,并且将量化指标分为预期性和约束性,五年规划体系更加科学、完善。

(4)经济转型与高质量发展阶段,目前覆盖十二五至十四五规划(2011-2025)。此阶段主动调整经济结构并逐步由高增长进入高质量发展时期,调结构、控风险、支持科技创新。扩大内需,并新增数字经济概念。十二五规划 “转变经济发展方式”,核心指标从“增速”转向“质量”,强调扩大内需、创新驱动、绿色发展。期间,中国经济进入“新常态”,增速换挡。十三五规划主线是“供给侧结构性改革”,提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。将“防范化解重大风险”列为三大攻坚战之首,精准指向金融风险。十四五规划强调“把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”。核心是科技自立自强、产业链供应链安全、扩大内需、共同富裕和数字化发展。

(二)金融业变迁:现代金融体系逐步建立

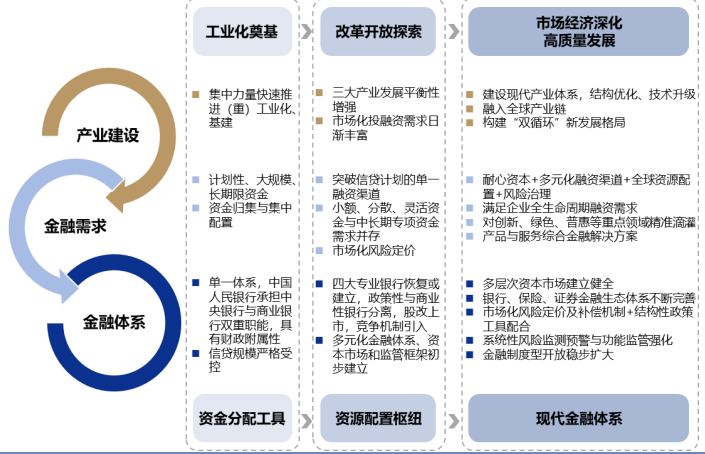

回顾上述五年规划演变和发展阶段,我国实体经济发展逐步由规模优先走向质量优先,相应的金融体系功能定位也随之发生根本性变化,从资金分配到资源配置再到风险治理、服务国家战略和对外开放、全球化、综合化经营,现代金融体系建设日益完善。

资金分配工具:早期工业化奠基阶段,经济目标聚焦于集中力量推进工业化建设,通过大规模工业投资和基础设施建设积累生产要素,这一时期高度依赖大规模、长期限的资金投入,客观上要求金融体系承担起资金归集与集中配置的功能,通过计划手段将分散的社会资金聚集起来,定向支持重工业项目建设,金融功能主要体现为资金分配工具。这一阶段,金融体系单一,中国人民银行兼备中央银行与商业银行职能,承担财政附属功能,通过信贷集中投放服务计划指令下的重工业需求,信贷规模严格受控。

资源配置枢纽:改革开放探索和市场经济建立的过程中,为了满足农业、轻工业、重工业产业平衡发展以及日益丰富多元的投融资需求,金融作为资源配置枢纽的定位凸显。金融体系开始重建并推动市场化改革,突破计划约束,金融功能从单纯的资金集中分配向融资中介、风险定价拓展,逐步构建多元化金融体系和资本市场,发挥资源配置功能。

这一阶段,央行主导的单一银行体系打破,四大专业银行相继恢复或建立,政策性与商业性金融分离,引入初步竞争机制,并通过不良资产剥离、引入战略投资者、股改上市做大做强,规模不断扩张。与此同时,股票、债券等工具的出现,直接融资占比开始提升。此外,监管制度开始建立并完善,银监会成立,分业监管格局形成,在两次金融危机影响下,金融监管和风险防范也首次进入五年规划,为金融资源配置功能的长期有效运作初步建立安全保障。

现代金融体系:市场经济深化阶段及高质量发展阶段,则更加注重质量效益,经济发展以结构战略性调整为主线,特别是十四五规划提出的“双循环”新发展格局和现代产业体系建设等,对金融支持科技创新、服务实体经济高质量发展的要求显著提升。另外,此前金融危机下政策刺激导致杠杆率上升,叠加后续影子银行、互联网金融发展迅猛,金融创新带来监管套利和风险交叉传染,导致金融系统风险大量积累。

因此,在这一阶段金融体系改革除了原有的资源配置之外,进一步强化风险治理的功能,同时加大对国家战略的支持并且更多地去适应全球化、数字经济时代的新需求。首先是金融监管和风险防控不断完善,十三五期间的第五次全国金融工作会议确立“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,开启强监管周期,十四五期间中央金融工作会议强调全面加强金融监管、防范化解金融风险,并且进行机构改革,形成“一行一局一会”的格局,强化穿透式监管、功能监管和行为监管,同时城投、地产和中小金融机构化险稳步推进。

十四个五年规划金融功能与体系变革

资料来源:中国政府网,发改委,中国银河证券研究院

此外,全球化、信息化、数智化浪潮下,为了配合传统产业转型升级与新兴产业发展,多层次资本市场进一步深化完善,直接融资加速发展,科技金融、绿色金融产品创新力度加大,金融科技加速应用。结合新国九条发布、利率市场化改革推进、结构性货币政策工具创新以及中央金融工作会议提出五篇大文章,金融体系逐步深度融入经济高质量发展的全链条。另外,金融业双向开放也在加速。总体来看,现代金融体系逐步建立并不断完善。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网,同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告(立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会)、产业规划、园区规划、商业计划书(股权融资、招商合资、内部决策)、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。