当我们谈论脑–机接口(Brain–Computer Interface, BCI)技术时,很多人首先想到的是利用脑电波操控义肢、让手残者重获自由、或让意念控制设备。的确,近年来 BCI 在拼写输入、辅助控制、残障人士康复等方面取得不少进展。但在一个关键层面,BCI 还遇到了严重挑战:如果要在无线环境里实时传输你的意图或脑信号,一旦被窃听或破解,可能带来隐私泄露或控制错误的风险。

近期,由国内多个机构的研究团队在 Nature Communications 上联合发表了一篇题为Secure wireless communication of brain–computer interface and mind control of smart devices enabled by space-time-coding metasurface 的文章,该研究在安全无线 BCI 通信方面实现了突破。

在传统 BCI 系统里,脑电信号经过前端采集、放大、数字化、解码、再通过有线或无线方式发送给后端设备。即使使用加密手段保护数据,也主要聚焦于高层(软件或协议层)。但在“物理层”——也就是信号在空气中传播的那一层,几乎没有考虑安全防护。作者们的创新在于:把视觉刺激编码与可控电磁波操控集成在一起,通过 metasurface(超材料阵列)在物理层构建加密通道,从而实现“既能看又能说”的脑–机无线通信,并大幅提升安全性。

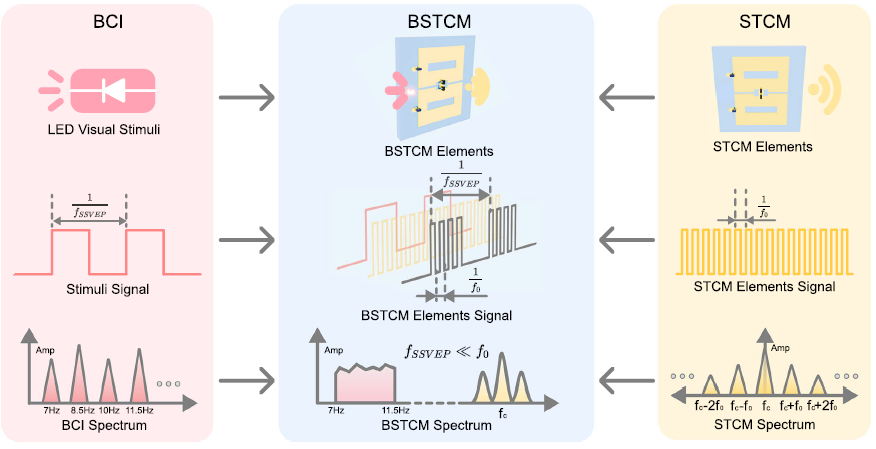

所提出的BSTCM的原理图

“视觉刺激”和“电磁编码”的巧妙融合

这项工作的核心理念可以归纳为“深度融合编码(Deep Fusion Coding)”:将 BCI 常用的视觉刺激(即让用户凝视闪烁的灯或图案,以诱发大脑产生特定频率的信号)与 metasurface 的电磁时空编码信号融合在同一个物理媒介上,使得该媒介既承担视觉刺激功能,又承载电磁信号调控。换句话说,在用户“看”的那一刻,其意图信号已经预嵌在那块闪烁面板的电磁波中。

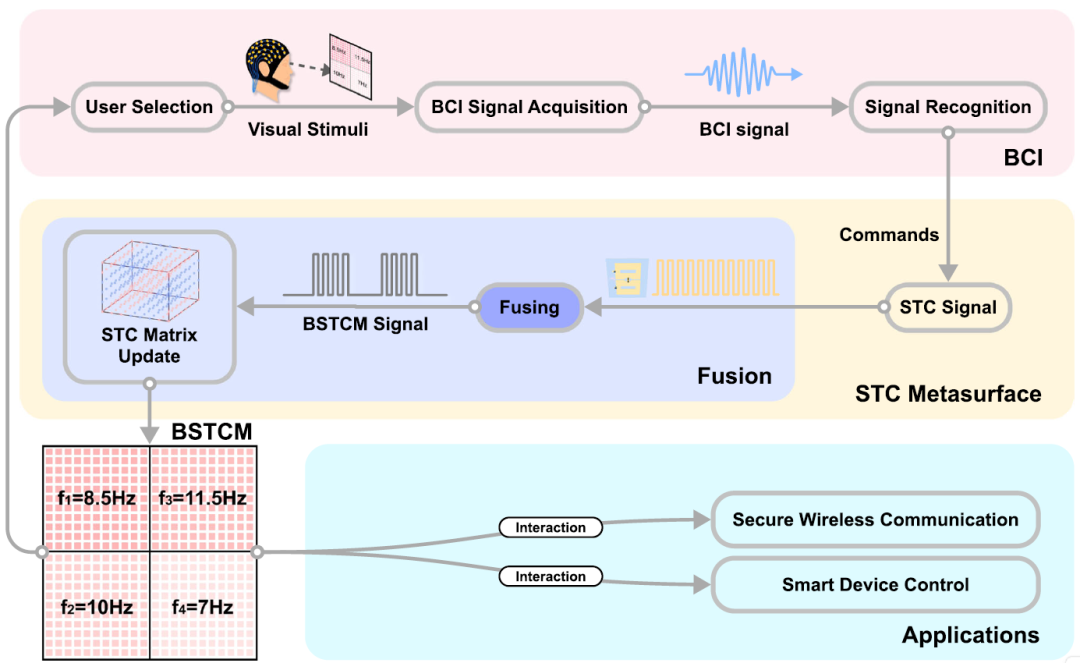

BSTCM系统的详细流程图

具体来说,他们设计了一个 Brain Space-Time-Coding Metasurface(BSTCM)平台:

每个 metasurface 单元除了有可控电磁反射结构外,还集成了 LED,使其可以闪烁(低频,诱发 SSVEP 信号)。 这些单元组成一个 32×32 的阵列,整体划分若干区块,每个区块以不同频率闪烁(如 7 Hz、8.5 Hz、10 Hz、11.5 Hz),用户通过凝视某一区块,就能产生对应频率的脑电信号(SSVEP)。 与此同时,后台系统(通过 FPGA 控制)把高频的时空编码信号注入到闪烁周期的高振幅段里,不干扰闪烁频率本身。控制 metasurface 各单元的状态切换,即可在不同谐波频率、不同空间角度上产生可控电磁波束,用于无线通信。

这样,一块“闪烁灯板”就在视觉诱发和无线通信之间实现了一体化——用户通过凝视板子既能输入意图,也在物理层启动通讯通道。

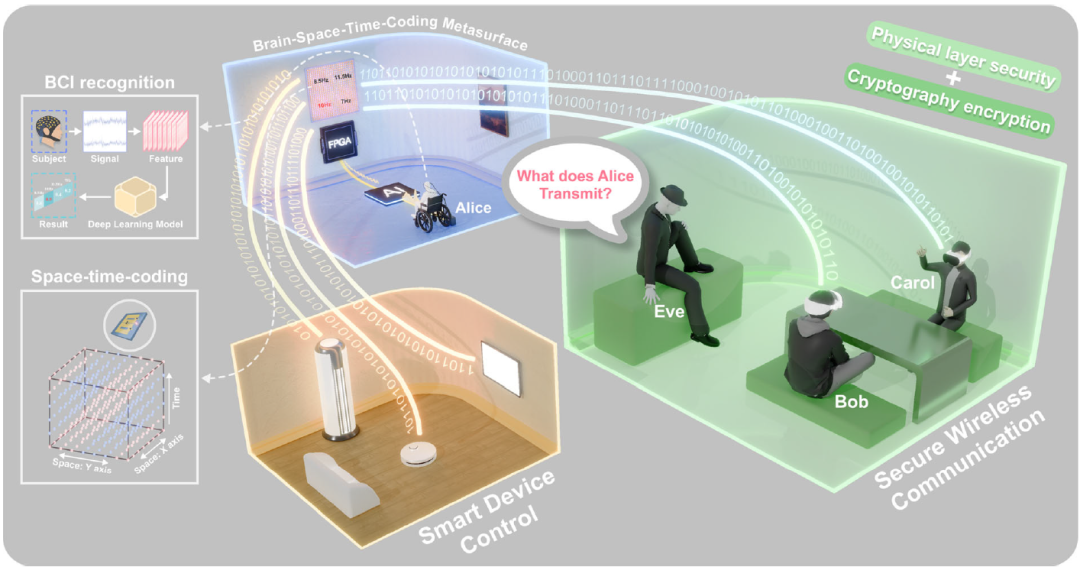

加密通信:意图信号不再轻易被偷听

为了提高安全性,作者设计了一种巧妙的加密方案:

用户要发送的信息(如一个命令或控制代码)被异或拆分为两个密文(cipher1, cipher2)。 这两个密文分别通过两个不同的谐波物理通道传送给两个合法接收者(对应空间角度不同的接收方向)。 窃听者若截获其中一个通道,即便获取到密文也无法还原原始信息(误码率约 50%)。只有两个合法接收者各自接收到自己的密文后再做异或才能复原原信息。 在实验中,合法接收者的信噪比(SNR)约 22 dB,而窃听者的 SNR 小于 5 dB,安全容量(secrecy capacity)约 1.9 dB,窃听者误码率约 50%。

换句话说,即使用无线方式传播脑–机数据,也不容易被破解或逆向重建用户意图。

该加密无线通信系统基于BSTCM平台

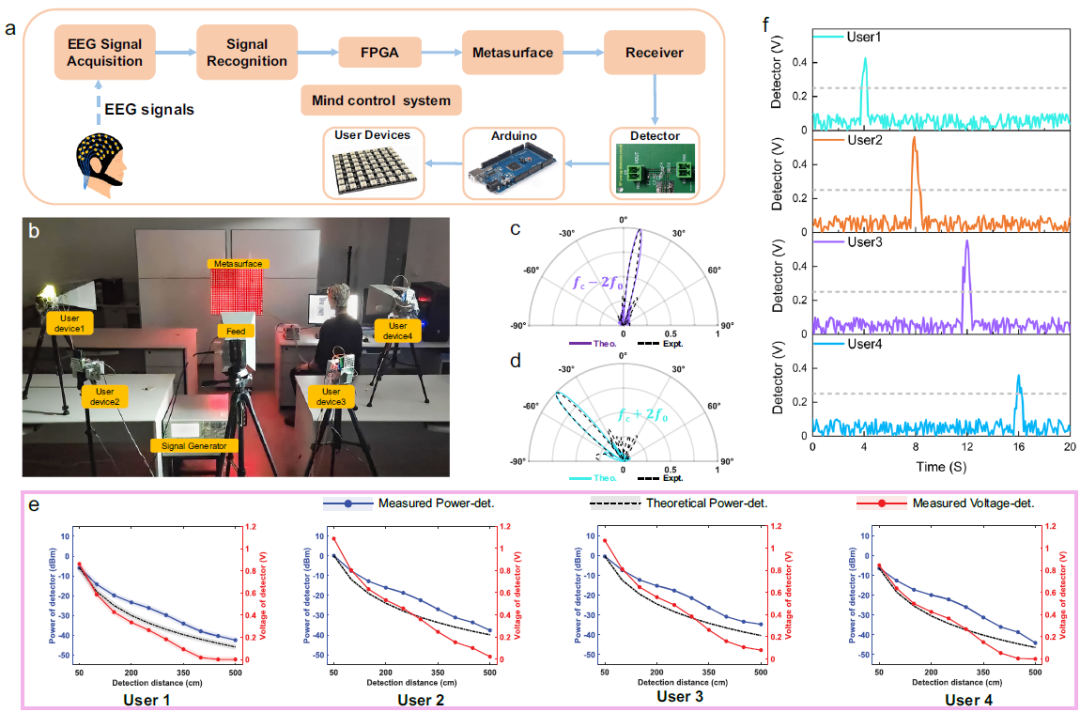

实验验证:脑控 LED 设备,一切靠意念

作者不仅在理论和设计层面展示了新方案,也通过实验证明了可行性:

在微波暗室里,他们部署一对接收天线,分别位于两个不同角度,以接收两个谐波通道信号。 用户佩戴 EEG 头盔,凝视相应闪烁区,系统自动识别其意图并通过 metasurface 发射加密电磁波。接收端可正确解码出密文,再通过异或恢复命令。 更进一步,他们把接收端连接到 LED 模块:当接收端检测到足够电力(由谐波信号转换而来)时,就驱动 MCU 点亮对应 LED。实验中,用户按顺序“思考”点亮四个 LED,系统成功响应。 他们还验证了在几米距离(约 3 m)下系统仍能稳定运行。Nature

这种脑控设备的演示,让“思考就能控制物理设备”不再是科幻,而是近在眼前的可实现目标。

基于BSTCM平台的智能设备无线远程控制实验

成就与意义

这项研究在多个层面具有重要意义:

- 打破 BCI 无线通信的安全瓶颈

将物理层设计引入 BCI 通信,是一条新的思路。它补充了以往仅靠软件 / 协议层加密的脆弱性,为未来大规模无线 BCI 应用提供安全保障。 - 集成设计思路强

将视觉刺激与通信功能集于一体,简化系统结构、提高实时性,减少外部组件耦合,是向便携化、实用化迈进的重要步骤。 - 打开脑–机融合通信的新方向

未来,我们或许能看到更多“脑 + 电磁器件融合设计”的工作:不仅用于控制设备,还可能用于脑信号远程传输、脑信号共享、甚至脑–脑通信。 - 对残障辅助、智能家居、脑机交互等应用有潜在推动作用

对于不能运动但希望控制环境(灯光、设备、屏幕等)的用户,这类方案如果成熟,将大幅增强他们的交互能力与生活便利性。

挑战与未来方向

尽管这项工作颇具创新性,也还存在一些现实障碍:

- 传输速率低。目前系统的比特率仅 ~0.25 bps,远不能支撑高频率、长数据量传输。要提升速率,还需要采用更高阶编码、快速切换、多个谐波、更多单元等技术突破。

- 真实环境适用性待验证。实验在理想暗室环境下执行,在日常环境(多径反射、障碍物遮挡、无线干扰等)下,还需检测其抗干扰能力和稳定性。

- 更强的物理层安全机制。当前的异或拆分方案对某些高级攻击可能尚不够,本质上仍需在物理层设计更多抗攻击策略(如动态编码、随机扰动、多通道干扰等)。

- 扩展到更多 BCI 模式。目前方法基于 SSVEP 视觉诱发,对于无视觉刺激的 BCI 模式(如运动想象、皮层电位等)如何设计物理层融合,仍是一个开放方向。

总体来看,这项研究为无线 BCI 的安全通信带来了颠覆性思路,推动了脑–电磁融合系统设计的发展。未来如果能在速率、抗干扰性、硬件化、用户体验等方面取得突破,它有可能成为脑–机接口迈向日常化、“无线化”、广泛部署的关键一步。