作为新兴产业,低空经济尚处于起步阶段。推动低空经济发展,安全是基本前提,空域是关键资源。实现低空空域的安全高效利用,需加快补齐信息基础设施短板,低空智联网成为首要方向,这将带动通信、感知、导航、监视、算力、服务等领域相关产业快速发展。通过梳理低空智联网相关概念、架构体系、关键技术及发展现状,明确未来趋势,更好筑牢低空经济安全屏障。

一、定义与特点

低空智联网可定义为以现有空天地网络为基础,以多网互联融合、网络化感知、计算服务为核心,构建的集支撑空中交通管理、低空飞行服务保障、低空运行信息交互等于一体的“连接+算力+能力”平台。低空智联网依托地面基站和在低空空域内运营的近地设施以及低轨卫星等的协同作用,可满足高密度、大流量、近实时的低空安全高效应用、运行和监管服务。

低空智联网的特点主要体现在以下三点:一是技术的融合性,既融合传统航空通导监(CNS)技术,又融合5G、北斗、AI等技术;二是功能的覆盖性,既能连接航空器和各类终端,又可满足政府提供管理、企业提供运营服务的需要;三是信息的共享协同,低空智联网的核心理念在于通过新一代信息通信技术等,赋能管控服务“云”、空天地三“网”和航空器与基础设施“端”,实现低空空域内的信息共享、管控指令的高效传输以及航空器间的协同互动。

二、技术架构

低空智联网构建所需的完整的系统技术架构包括四个主要功能:数据采集、网络传输、数据处理分析以及应用服务,分别对应感知层、网络层、平台层和应用层。

感知层主要包含地面感知系统和设备,包括雷达、5G基站、控制站等通信导航监视气象设备及其他各类传感器,主要负责感知并获取各类低空飞行器、物体及低空环境数据。网络层包括利用5G/6G、卫星通信、Wi-Fi等无线通信技术构建的覆盖低空区域的通信网络,以及实现航空器与地面站、航空器之间以及航空器与云平台之间的数据传输网络。平台层是指提供低空飞行器监管、运营、服务、应用等数据处理与分析的系统、平台的组合。应用层则通过为各种低空应用提供接口(API),为各类用户提供操作界面和可视化工具等,促进低空飞行器在各方面的应用。

低空智联网还要包含安全防护方面的内容,主要包括网络安全、电磁防护等。通过建立完善的安全防护体系,确保低空智联网的安全稳定运行,如进行身份认证与访问控制,数据加密与隐私保护等。

三、关键技术概述

低空智联网主流技术主要有4G/5G、北斗、低轨卫星互联网等,通过对传统无人机自建通信和控制链路进行扩充,实现对低空飞行器通信定位监视、超视距飞行控制与空管服务等。

5G-A通信感知和融合(通感一体)技术

4G/5G移动通信技术,支撑了较高的数据传输速率和广泛的覆盖范围。利用4G/5G技术,无人机可以实现远程操控、视频传输和数据监测功能。

5G-A是5G网络在功能和覆盖上的部分升级,在速率和连接数等网络能力上提升了10倍,具有万兆下行、千兆上行和亚米级精度的感知特性。利用5G-A构建的通信感知一体化,是业界目前最热门的低空智能网联技术。它突破了通信和感知需要两套设备系统的鸿沟,在基站上叠加了类似雷达的功能,使基站兼具通信和感知双重功能。

目前,包括中国移动在内三大电信运营商已经全部进入5G-A低空智联网技术开发领域,华为、中兴通讯等通信设备制造企业也在积极投入这一领域。

北斗网格码技术

当前,我国自主研发的北斗卫星导航系统已经被广泛使用。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并且具备短报文通信能力。这些能力是低空经济活动中不可或缺的技术支撑,尤其在无人机物流、通航应急救援等领域,这些服务确保了飞行活动的安全性和效率。

北斗网格码是基于北斗数字地球的技术,它可以为地心至地上6万千米地球空间中各种大小不等、最高精度达1.5厘米的任意网格赋予全球唯一的一维整形数编码,并可以在同一区域范围内与任意一个实体对象和各种不同数据建立起联系。网格码技术下沉低空空域管理建设低空智联网,可以与5G、AI等技术结合,构建三维立体网格空域图模型,将低空空域建设成类似于现代地面交通的空域网格化指挥与服务系统,实现空域分层分级网格化管理。

卫星互联网技术

卫星互联网技术即6G技术,是未来互联网连接的主要趋势之一。6G相比于5G可提供更多的频谱资源,通过地面网络与不同轨道高度卫星以及不同空域飞行器等融合成全新移动信息网络。6G卫星互联网相当于把基站“搬上”太空,实现对5G无法触及的陆地与海洋、天空的全域覆盖,由此构成一个地面无线与卫星通信融合集成的全连接世界。

目前,在5G和5G-A阶段,我国具有明显优势,但在6G领域,美国凭借马斯克的星链、SpaceX公司、铱星公司、数字地球公司等企业,已经占据显著优势。我国也有多家公司部署多个巨型星座,包括中国星网集团、中国时空集团等卫星互联网企业都在积极进入低空智联网相关领域。

四、发展现状

在低空经济热潮下,我国低空智联网发展较迅猛,涌现出全空间无人体系、低空智能融合基础设施、低空监视/管控系统等顶层概念。总体看,我国低空智联网的建设还处于起步阶段,尚未形成一套系统架构全面、技术经过验证、能够实现多种技术融合且安全可靠的低空智联网。目前,国内多个地方在积极推进低空智联网规划和建设。比较典型的系统概念主要有以下两种:

智能融合低空系统(SILAS)

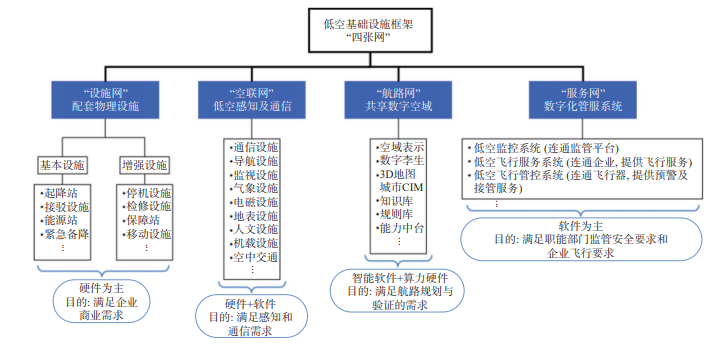

SILAS由深圳的粤港澳大湾区数字经济研究院提出建设,提供了未来“异构、高密度、高频次、高复杂度”条件下提升飞行安全和效率的部分解决思路。SILAS提出要从物理设施、低空感知通信、空域共享、数字化管服4个角度,构建低空智能融合基础设施“四张网”。

图1 粤港澳大湾区数字经济研究院低空智能融合

基础设施“四张网”

设施网,是低空经济的物理基础设施支撑,包括起降站点、能源站、检修设施等关键部分。空联网,是低空经济的信息基础设施,通过整合通信、导航和感知系统,为低空飞行器提供实时的数据交换和处理能力。航路网,负责低空空余的数字化管理和服务,通过提供一个核心平台(操作系统)来实现空域和飞行的数字化管理,使飞行路径规划、交通流量控制和飞行安全监管成为可能,从而提升空余的使用效率和飞行器的飞行效率。服务网,是低空经济的数字化管理和服务平台,通过组合数字化管理和服务能力,为不同主体提供应用支持,其建设不仅提高了低空飞行器的管理效率,还促进了新的商业模式和服务模式的出现。

全空间无人体系

全空间无人体系是由国家发展改革委、商务部于2022年最早公开提出,2023年12月起,国家发展改革委印发一系列文件,明确推动海陆空全空间无人体系建设相关工作。

全空间无人体系是面向海陆空全空间的无人系统(含无人机、无人车、无人船)及其配套基础设施、政策法规、标准检测认证体系、数据体系和应用场景构成的综合应用体系,是按照统一标准、场景开放、市场推动促进产业聚集和体系升级的新范式。通过规划车、船、航空器之间的接驳路线,搭建海陆空全空间无人体系和低空经济运营一体化管控调度平台,建设车路协同、空地协同等一体化信息通信基础设施等方式,使低空经济发展融入全空间无人体系建设。目前,全空间无人体系建设由航空工业集团牵头组织实施,并在合肥、横琴、喀什、广州南沙等多个城市开展商业试点。

五、未来趋势

低空经济的发展是一个循序渐进的阶段性过程。在当前阶段,低空运行仍处于低密度、低风险的隔离运行的方式。随着系统规模的扩展和需求的显著增长,未来的低空运行将呈现出大规模、高密度、复杂性和异构性的特点,这对低空智能网联技术提出了更为严格的要求。

运行概念与体系框架有待完善

随着低空运行将进入高密度、大规模、复杂异构的运行阶段,低空智能网联体系进一步扩展和完善,飞行器以高速可靠的网络协同为核心,智能化由单机智能向体系智能转变,形成高度模块化、低成本制造体系;空域管理从动态网格化运行进一步演进至灵活低空自由运行,飞行器能够在无固定航线约束的情况下自主完成复杂任务;低空监管和服务向高度智能化和无人化的方向发展,基于AI的监管服务平台能够实时监控飞行器运行状态并进行智能化安全管理和调度,实现人在回路外的低空运行精准管理与高效调控。

关键技术尚未成熟,需要持续突破

以5G-A通感一体技术和机载空空监视雷达为例,低空场景下对定位精度的需求至少要达到米级或者亚米级,这要求通感一体化基站之间的同步误差控制在纳秒级别,但当前 5G通信系统基站之间同步误差还处在毫秒级,尚无法满足广泛的低空场景应用需求。

因此,CNSI技术需要进一步向高精度、低成本方向发展,以适应复杂场景的需求;人工智能技术将在飞行优化、运行调度、安全监测等领域为系统智能决策深度赋能;信息安全技术的升级将提升网络数据安全性和信任管理水平;能源技术的突破将有助于提升飞行器运营效率和经济效益。

技术方案应当与运行需求相匹配

未来,低空运行需要在通信、导航、监视及管控服务等多个环节协同进化,以满足快速增长的运行需求。通过反复试点与应用反馈,将逐步明确最优的技术组合方案、基础设施布局及资源调度方式。此外,数据与服务支撑网络的兼容性和扩展性将持续提升,从而为多源数据融合、异构信息处理及多样化服务能力的迭代发展提供有力支持。通过这一系列的动态调整与优化,低空智能网联体系将逐步具备从小规模试点走向大规模常态化运行的能力,并在未来城市的空中出行与产业生态构建中发挥关键作用。

E N D

编辑 | 么大为

审核 | 李质群