动力与空间的矛盾:为追求紧凑设计,第二代机型将电机集成于手掌内部,只能采用扭矩密度较低的空心杯电机。这导致其负载能力仅 1 公斤,连抓取日常物品都困难,且电机过热问题突出,搬运重物时频繁停机。

传动精度的瓶颈:在机械结构方面,现有手部采用蜗轮蜗杆传动,存在扭矩密度不足且易磨损的问题。即使在实验室环境下,Optimus 抓取网球的成功率也不足 60%,无法完成拧螺丝、捏鸡蛋等精细动作。

感知反馈的缺失:指尖传感器仅能捕捉基础压力数据,缺乏对物体纹理、温度的感知能力,导致机器人无法通过触觉判断操作力度,抓取易碎品时要么捏碎要么滑落。

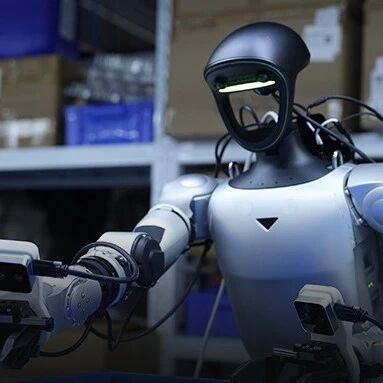

电机 “搬家”:将所有驱动电机从手掌迁移至前臂,既释放手掌空间,又可换装扭矩密度提升 30% 的微型无刷电机,成本降低且便于维护。

传动升级:用微型滚珠丝杠替代蜗轮蜗杆,传动效率跃升至 90% 以上,定位误差缩小至 0.02mm,负载能力提升至 8kg,可满足工业装配需求。

腱绳仿生:借鉴人体肌腱结构,采用 “腱绳 + 保护套” 复合设计,手指弯曲更自然,耐用性较二代提升数倍,能承受 10 万次以上往复运动。

感知全域化:指尖集成分辨率 0.1mm 的触觉传感器、6 轴力扭矩传感器及温度模块,可实时采集多维度数据,为 AI 算法提供训练依据。

算力加码:配备 5nm Dojo Edge 专用芯片,结合跨模态 Transformer 模型,实现视觉与触觉数据的融合处理,实验室抓取成功率已达 99.7%。