FUTURE | 远见 Chip编辑部

10月15日,第三届芯片大会暨Chip 2024中国芯片科学十大进展颁奖典礼于深圳盛大开幕,在深圳市领导、院士嘉宾、产学研各界1500人见证下,Chip期刊正式发布「Chip 2024中国芯片科学十大进展」及「Chip 2024中国芯片科学十大进展提名奖」。

芯片大会暨Chip 2024中国芯片科学十大进展颁奖典礼

Chip期刊主编、深圳大学校长毛军发院士与长城企业战略研究所所长,长城战略咨询董事长武文生先生共同为十大进展颁奖

深圳国际量子研究院院长俞大鹏院士与Chip期刊执行主编、长江学者金贤敏教授共同为十大进展提名奖颁奖

Chip 2024中国芯片科学十大进展

新型非晶P型半导体薄膜晶体管与CMOS集成

电子科技大学刘奥、朱慧慧团队开发新型碲基复合氧化物非晶P型半导体设计理念,证实其在高性能稳定P沟道TFT器件、CMOS互补电路的应用可行性,打破美日韩在新型半导体器件原创成果的长期垄断,助力我国新一代信息智能器件、集成电路设计及芯片制造关键技术发展。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07360-w

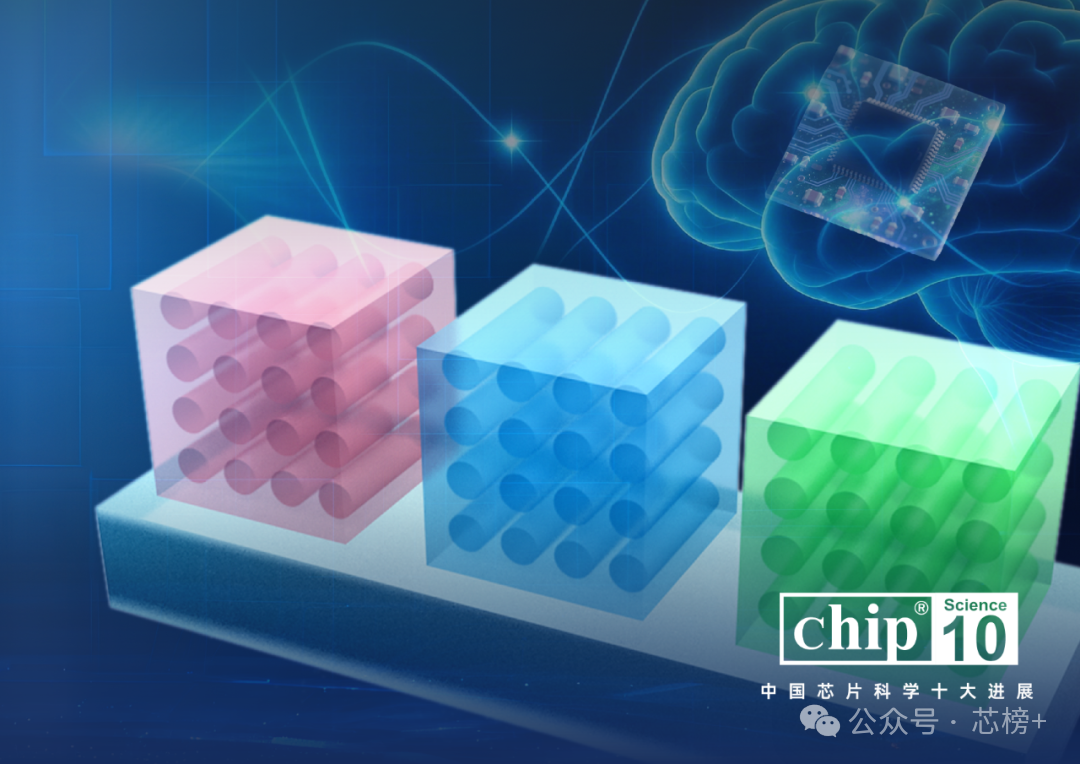

基于范德华层压的单芯片三维集成工艺

湖南大学刘渊、陆冬林团队报道了一种低温的范德华单芯片三维集成工艺。通过逐层集成预制备的范德华电路层和半导体层,构筑了10层电路的全范德华单芯片三维系统,实现了逻辑、传感和存储垂直互联的三维异质集成和协同工作。该研究为单芯片三维集成系统提供了一条低能量路径。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07406-z

人造蓝宝石晶体介质助力低功耗芯片发展

中国科学院上海微系统与信息技术研究所田子傲、狄增峰团队开发了一种创新的金属插层氧化技术,技术的核心是室温下精准操控氧原子逐层嵌入铝晶格,形成有序单晶氧化铝。该材料即便仅1纳米厚,仍能保障电子传输稳定、阻止电流泄漏,可显著提高芯片能效。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07786-2

基于原语表示的类脑互补视觉感知芯片“天眸芯”

清华大学类脑计算研究中心施路平、赵蓉团队提出基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式,将视觉信息拆解为原语表示,组合成认知、运动通路以实现精准识别与灵敏响应,还研制出国际首款相关类脑芯片“天眸芯”,突破传统瓶颈,能高效应对极端场景,保障系统稳定安全。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07358-4

Pb级超分辨三维纳米光子存储器技术

上海理工大学顾敏院士、中国科学院上海光机所阮昊和张江实验室、上海理工大学文静团队研发出具有Pb级存储容量的三维纳米光子存储技术。利用激光与掺有聚集诱导发光染料的有机树脂薄膜材料相互作用,在信息写入和读出均突破了光学衍射极限的限制,验证了单盘等效容量为1.6 Pb的纳米光子存储技术。该技术可提供绿色、长寿命、低成本、超大容量数据存储解决方案。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06980-y

太极:大规模智能光计算芯片

清华大学方璐、戴琼海院士团队首创分布式广度光计算架构,建立干涉-衍射联合传播模型,研制了大规模通用智能光芯片「太极」,首次赋能光计算实现自然场景千类对象识别、跨模态内容生成等通用AI任务。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl1203

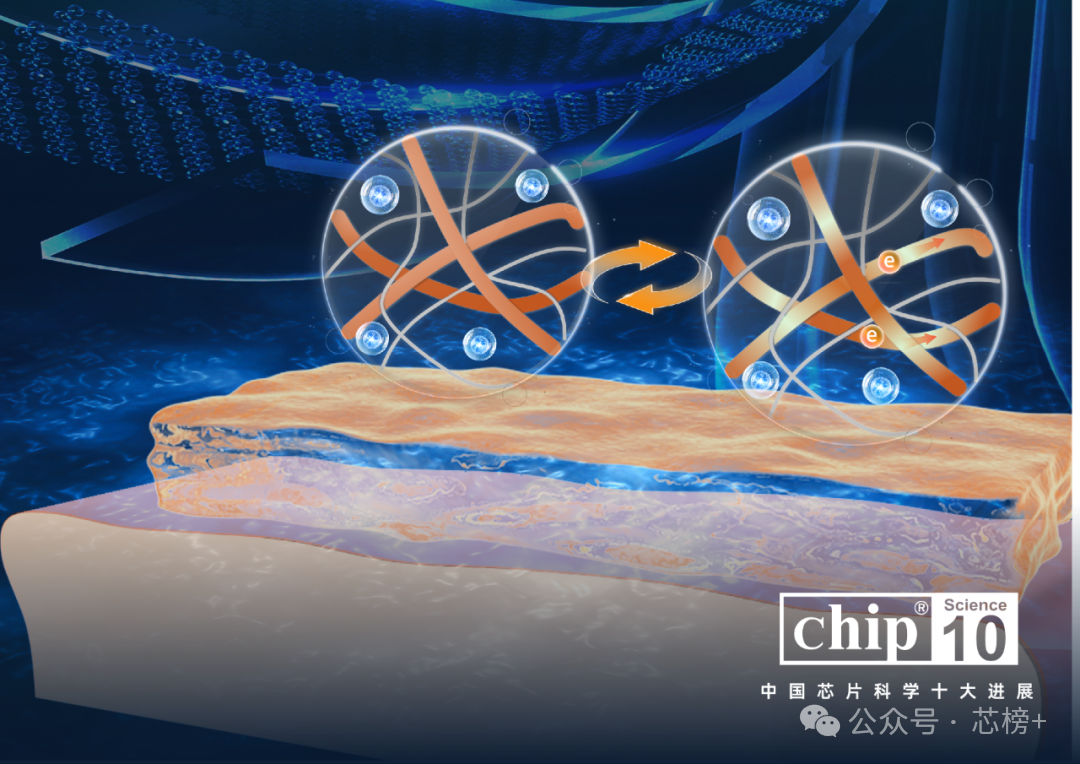

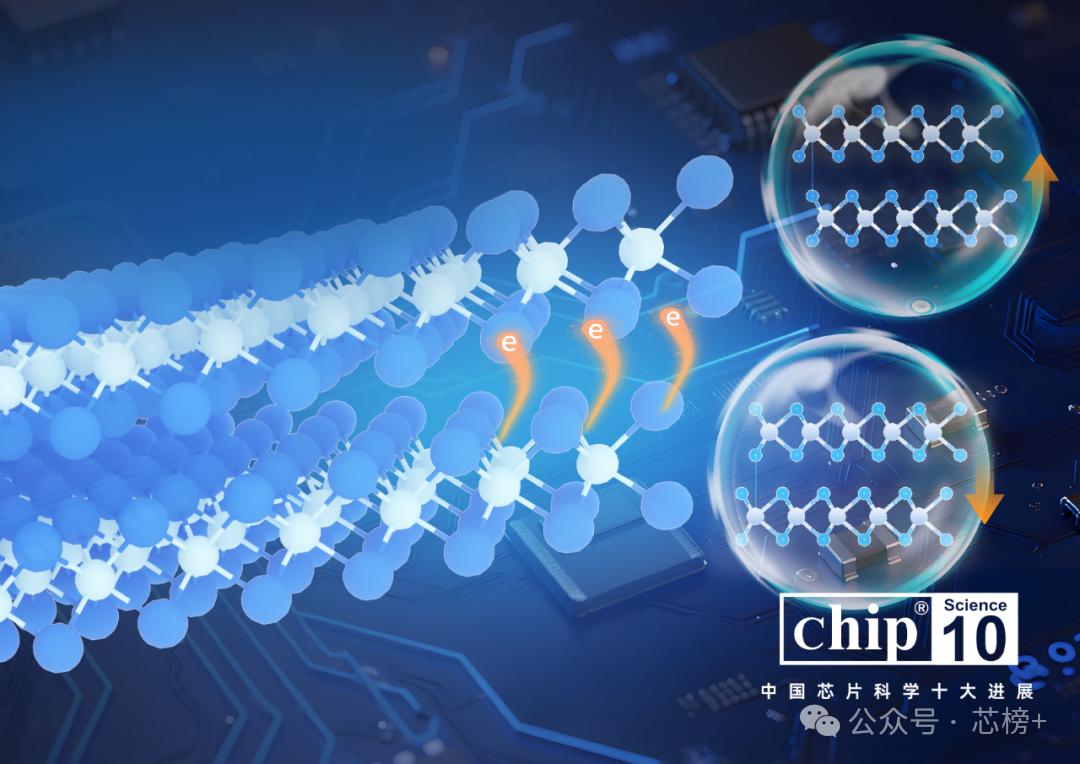

N型半导体水凝胶

北京大学材料科学与工程学院雷霆团队开发的水溶性阳离子共轭高分子,可通过交联构筑三维多孔亲水网络,首次实现兼具优异生物界面和半导体性能的半导体水凝胶,突破传统水凝胶无法用于高性能电子电路的瓶颈。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj4397

全降解植入式颅内生理信号无线监测超凝胶芯片

华中科技大学臧剑锋、姜晓兵团队联合新加坡南洋理工大学陈晓东团队开发了一种原创的超凝胶超声传感芯片。该传感芯片基于团队首创的超凝胶声波频移传感机制,其尺寸小于2毫米,可注射植入并按需降解,通过外部超声无线监测颅内生理信号,极大减轻了患者痛苦和感染风险。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07334-y

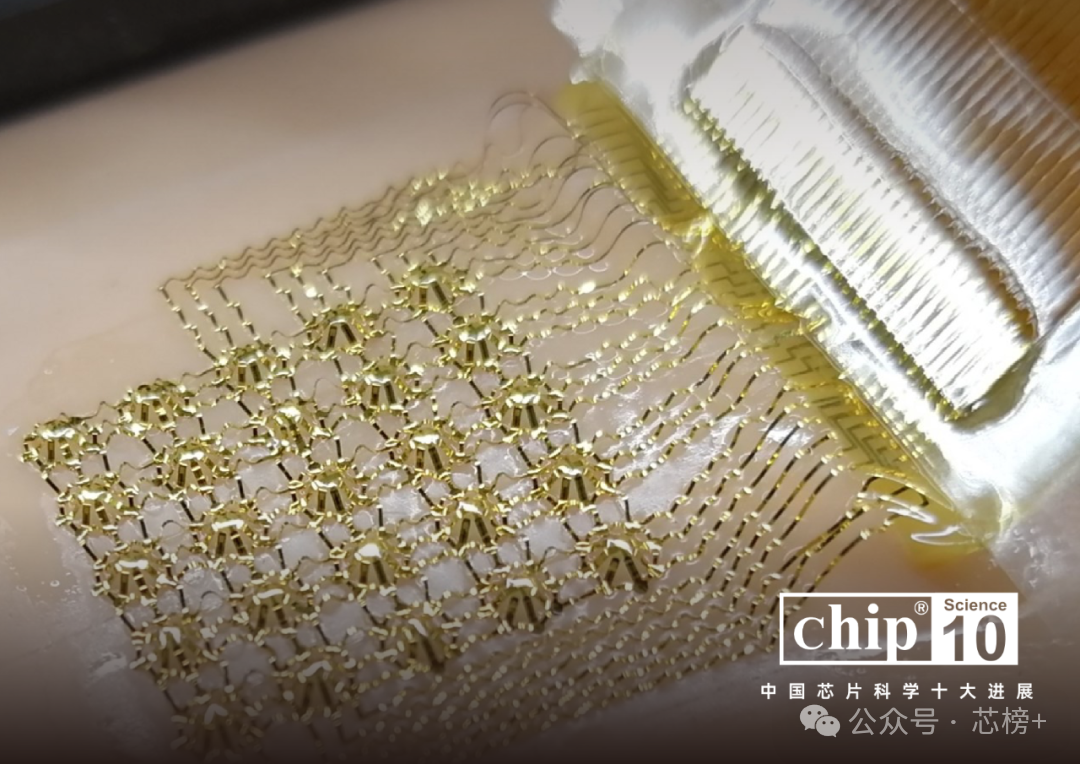

仿人类皮肤机械感知功能的三维架构电子皮肤

清华大学张一慧团队受人类皮肤细微观结构启发,创建了电子皮肤器件的仿生三维架构,使其能够从物理层面解耦地测量压力、剪切力和应变。基于上述器件,结合深度学习算法,课题组研制出只需一次触摸,便可同时测量物体模量及局部主曲率的先进触觉系统。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk5556

一种基于载流子可控受激发射的热发射极晶体管

中国科学院金属研究所孙东明、刘驰团队联合北京大学张立宁团队发明了一种基于石墨烯和锗等混合维度材料体系的热发射极晶体管,提出了全新的“受激发射”热载流子生成机制,实现了在室温下小于1 mV/dec的亚阈值摆幅和大于100的峰谷电流比,并进一步构建出多值逻辑计算电路,为后摩尔时代低功耗、多功能晶体管与集成电路的构筑提供了原创性研究思路。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07785-3

Chip 2024中国芯片科学十大进展提名奖

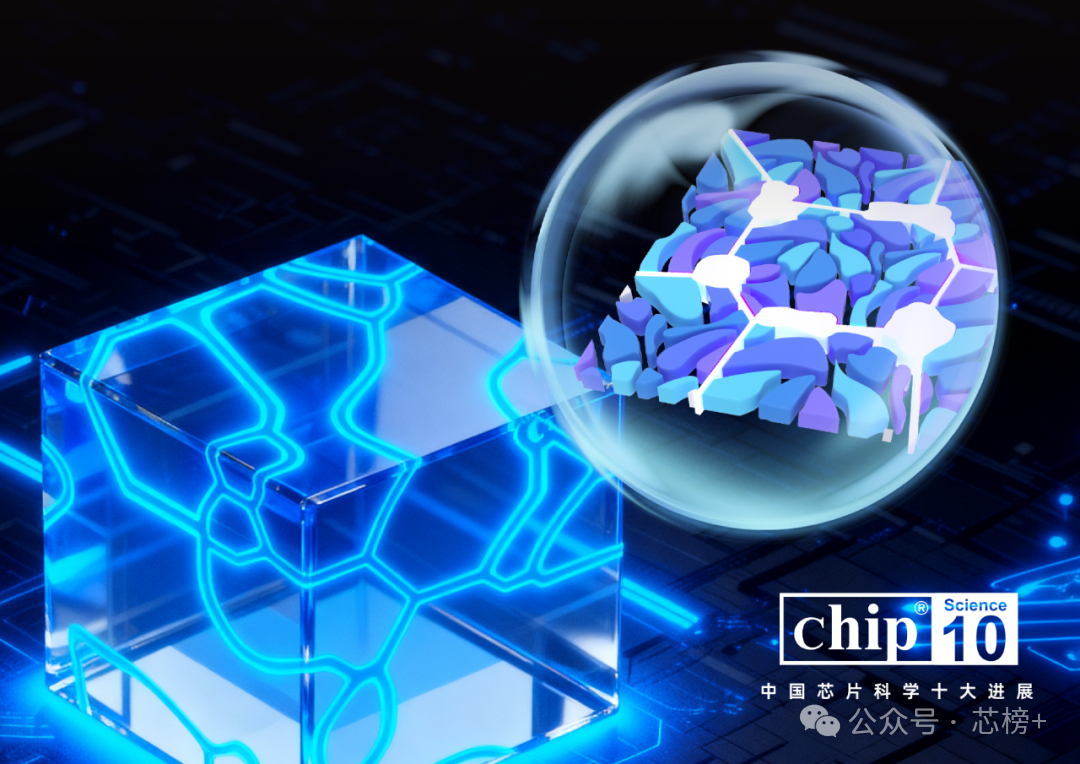

极性雪泥态区块化策略赋予弛豫铁电体大储能容量

清华大学李敬锋团队、北京理工大学黄厚兵团队、北京科技大学团队提出「极性雪泥态区块化」策略,突破了弛豫铁电材料储能密度瓶颈。在溶胶凝胶法制备的钛镁酸铋-钛酸锶基无铅弛豫铁电薄膜中,成功构建了隔离极性雪泥态结构,获得了创纪录的202 J/cm3储能密度,促进了高性能片上微型储能电容器的发展。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn8721

拓扑声子材料目录

浙江大学徐远锋团队发展了拓扑声子材料普适分类理论,结合高通量计算解析万余种晶体声子谱,获其对称性特征与拓扑性质,揭示声子体系拓扑态的普遍性。相关数据库有效弥补理想拓扑电子材料匮乏现状,为新型拓扑态的实验发现与应用提供新途径。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf8458

基于空间和频率色散的高维光场探测

中国科学院长春光机所李炜团队与新加坡国立大学仇成伟团队利用光学界面的空间与频率色散特性,将高维光场信息映射至波矢空间,突破现有方法对空域元件或时域测量堆叠的依赖,首次实现单敏感元件、单次测量的高维光场探测。该成果为片上高维光场探测芯片提供了新思路,在光通信、光计算等领域具有重要应用潜力。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07398-w

大规模制备超平超柔性金刚石膜

香港大学褚智勤和林原团队联合北京大学东莞光电研究院王琦团队、南方科技大学李携曦团队开发了“边缘暴露”胶带剥离法,成功制备出2英寸晶圆级大面积、亚微米级超薄、纳米级低粗糙度、可360°弯曲的超柔性金刚石薄膜。该成果攻克其制备难题,为突破芯片散热极限、提升器件性能提供关键支撑,有望加速5G/6G、量子计算等领域高性能芯片的技术革新与产业应用。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08218-x

高能效自驱动电卡制冷系统

上海交通大学钱小石团队首创“自驱动”固态电卡制冷系统,结合极化高熵聚合物的电卡与电致伸缩效应,无需外置驱动,集成度高,热力学完善度达32%,制冷功率密度提升近百倍,验证了其在芯片散热中的小型化与高能效优势。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07375-3

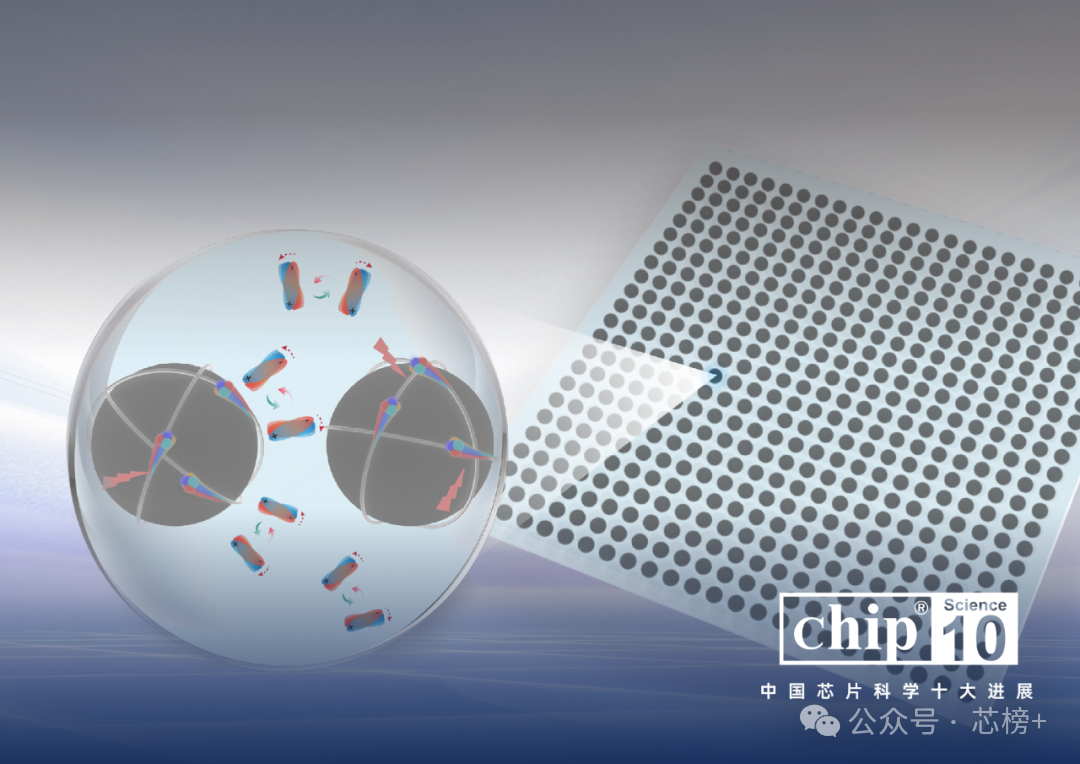

高性能8通道分形超导纳米线单光子探测器系统

天津大学胡小龙团队在930-940 nm波段实现了高性能8通道分形超导纳米线单光子探测器系统,最高探测效率达到96%,8通道对各偏振中的光子平均系统探测效率为90%。器件及插电即用的系统,兼具偏振无关的高探测效率、低暗计数率、低时域抖动,是经典与量子弱光探测的重要工具。

成果原文:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2709472324000054

面向高集成电子封装的绝缘电磁屏蔽硅胶复合材料

北京化工大学张好斌、于中振团队提出“绝缘电磁屏蔽材料”概念,构建“微电容”结构理论新模型,揭示绝缘高分子复合材料与电磁波作用新机制,创制兼具高电绝缘性、优异电磁屏蔽及导热性能的硅橡胶/液态金属复合材料,开辟研究应用新方向,有望为芯片封装提供创新电磁兼容方案。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp6581

层间滑移翻转开发优异抗疲劳铁电体

电子科技大学刘富才团队联合中科院宁波材料所钟志诚、复旦大学李文武团队针对铁电材料疲劳失效这一问题,首次提出基于层间滑移铁电翻转机制,设计优异抗疲劳铁电体,解决了限制铁电器件应用的极化疲劳问题,为神经形态计算芯片设计提供新方案。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado1744

前沿介质层薄膜材料的柔性化设计及制造

浙江大学赵俊杰团队针对金属有机框架材料的力学性能短板、柔性集成难题,本工作提出了一种褶皱薄膜的新形态,首次解锁这类材料的可拉伸性能,实现灵活转移、「即插即用」,突破了领域关键痛点,为其柔性化设计与器件集成奠定了重要基础。

成果原文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn8168

新型场效应调控光电集成二极管

中国科学技术大学孙海定团队与武汉大学刘胜院士团队提出新型场效应调控的三电极光电集成二极管结构,实现国际通信带宽最高的日盲光通信系统和高度紧凑型可重构光电逻辑门,该新型光电集成芯片与系统研究成果以封面论文发表在Nature Electronics上。

成果原文:

https://www.nature.com/articles/s41928-024-01142-y

10月15日,第三届芯片大会暨Chip 2024中国芯片科学十大进展颁奖典礼活动在深圳顺利开幕,Chip期刊主编、深圳大学校长、中国科学院院士毛军发,上海理工大学光子芯片研究院院长、中国工程院外籍院士、澳大利亚两院院士顾敏,北京大学电子学院院长、中国科学院院士彭练矛,岭南大学副校长、香港工程院院士姚新,以及,深圳市半导体与集成电路产业联盟理事长戴军,长城战略咨询董事长武文生,工信部赛迪研究院电子信息研究所所长温晓君,粤港澳大湾区量子科学中心副主任、香港量子研究院院长汪子丹,上海交通大学地方研究院管理处副处长熊顺子,长江学者、上海交大特聘教授、Chip期刊执行主编、无锡光子芯片研究院院长、图灵量子创始人金贤敏等院士专家、产业领袖及学术代表1500+参加大会。

会议现场

毛军发院士介绍,作为全球芯片领域首本综合性国际期刊,Chip期刊已入选中国科技期刊卓越行动计划高起点期刊,并被EI、ESCI等核心数据库收录。期刊首个影响因子即跻身多个学科Q1区,呈现出强劲的发展势头。未来,期刊将持续巩固这一学术引领地位,助力提升我国在全球芯片领域的话语权与影响力。

会上,上海交大无锡光子芯片研究院同步发布两项重磅成果:CHIPX薄膜铌酸锂光子芯片PDK和全球首个光子芯片全链垂直大模型LightSeek,为我国光子芯片产业提供“设计-制造”双轮驱动的硬核支撑。

在为期两天的盛会中,来自政、产、学、研、金各界的领军者将继续深入探讨芯片领域的前沿发展机遇。

关于Chip

Chip(ISSN:2772-2724,CN:31-2189/O4)是全球唯一聚焦芯片类研究的综合性国际期刊,已入选由中国科协、教育部、科技部、中科院等单位联合实施的「中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目」、「中国科技期刊卓越行动计划二期项目-英文梯队期刊」,为科技部鼓励发表「三类高质量论文」期刊之一。

爱思唯尔Chip官网:

芯启未来,智创生态