原文:Raja Sengupta, Vishwanath Bulusu,Chams Eddine Mballo, Emin Burak Onat,and Shangqing (Albert) Cao;文献:孙妍;翻译:钱峰;校核:格言;排版:低空记录助手

译者导读:本文梳理了城市空中交通(UAM)的技术基础与未来发展方向。文章指出,电动垂直起降(eVTOL)与短距起降(eSTOL)飞行器的出现,为构建中短程立体交通体系提供了可能,但同时带来了空气动力学、垂直起降场布局、空域管理及自主化运行等多方面的挑战。作者强调,UAM的实现不仅依赖于飞行器与空中交通管理(ATM)技术的突破,还需解决首末段出行衔接、运行安全与公众信任等系统性问题。若能成功融入城市交通生态,UAM将重塑城市出行模式,并推动汽车与航空产业格局的深层次变革。

全文摘要:本文回顾了关于 城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM) 的研究文献,探讨其带来的研究挑战与转型机遇。尽管UAM在历史上有一定的前例,但当前的发展是基于全新航空器技术的产物,主要包括 电动垂直起降(eVTOL) 与 电动短距起降(eSTOL) 飞行器。这些技术进步引发了在空气动力学、控制理论以及城市基础设施整合方面的一系列新问题。本文探讨了若干关键研究方向,包括:飞机设计、垂直起降场(vertiport)的开发、网络规划、空中交通管理(ATM)。此外,我们讨论了在高密度UAM运行条件下,空中交通管理的可扩展性挑战,以及自动化与远程驾驶系统的潜力。如果这些新型飞行器能够真正开启一种新的城市生活方式,它们将通过将航空工程与计算智能、控制系统、机器人技术及人因工程相结合,实现“新城市主义”的重构。

1 引言

城市空中交通(Urban Air Mobility,简称UAM)是面向城市化生活方式的航空出行理念——也就是说,它关注的是城市和城镇所特有的生活方式及其发展与规划。这一理念由一批创新型企业家推动,他们开发了新型航空器,例如 Joby Aviation 公司的四座电动垂直起降(eVTOL)空中出租车,航程为150英里(约240公里)(https://www.jobyaviation.com);Electra 公司研制的九座混合动力电动飞机,航程500英里(约800公里),能够在仅90米的滑跑距离、时速50公里的条件下起飞(https://www.electra.aero);以及 Xwing 公司(最近被 Joby Aviation 收购,https://www.xwing.com/home)研发的自动驾驶赛斯纳飞机,目前已为 UPS 提供货运服务,还有许多其他类似项目。

在出行的语境中,城市化的本质更具体地体现在人们的出行行为及其目的上。用交通领域的术语来说,人们出行是为了获取商品或服务。如今,我们在城市和郊区的出行大多不依赖航空器,而新的 UAM 正是旨在改变这一现状。

在城市区域中,例如伦敦都会区、旧金山湾区、巴黎以及大洛杉矶地区,约100英里(约160公里)的出行距离可被视为合理的上限。根据2024年7月13日Expedia的搜索结果显示,密尔沃基与芝加哥之间相距57英里(约91公里),每天有11个航班,日均运力约为500至700人。Blade公司目前运营从纽约肯尼迪国际机场出发的直升机航班,而旧金山与奥克兰直升机航空公司早在1969年便已运送超过30万名乘客,每日航班数量超过100次,并且未获得任何联邦补贴。然而,该公司于1970年破产 。可见,短于100英里的城市间出行市场如今依然存在航空服务,历史上也曾蓬勃发展。那么,新的“城市空中交通”(UAM)又将带来什么不同?

以旧金山湾区为例,人们可以以每小时250美元的价格租用一架由飞行员操纵的赛斯纳172轻型飞机。若飞行距离为125英里,则平均成本约为每英里2美元;若以三名乘客共享的“空中出租车”方式运营,则人均每英里费用约为0.67美元。而在美国,私家车出行的人均成本约为每英里0.65美元,公共交通的成本则约为其一半。换言之,在成本几乎相当的情况下,赛斯纳飞机的飞行速度却是高速公路上汽车的两倍。那么问题来了——如果如此高效且可行的方案早已存在,我们为何仍在等待UAM的到来?

问题的关键或许在于,赛斯纳飞机需要机场,而机场往往过于庞大。以巴黎戴高乐机场为例,其占地面积高达8000英亩。从人们的家中或办公室前往这样的大型机场,往往需要耗费大量时间。如果城市空中交通(UAM)依然依托现有的城市机场运行,那么从出发地到机场(“第一英里”)以及从机场到目的地(“最后一英里”)的地面交通时间,可能足以抵消UAM在空中飞行所带来的时间优势。这或许正是许多新兴UAM企业家将重心放在垂直起降(VTOL)或超短距起降(ESTOL)飞行器上的原因所在。

通过在极小型机场——或按照UAM的术语称为垂直起降场(vertiports)——中运营,他们希望让UAM更贴近人们的生活场景,把起降点延伸至居民家门口,从而减少第一与最后一英里的通勤时间,并开拓现有百英里以下航空服务尚未覆盖的城市出行市场。这也催生了新的研究需求——如何对这些极小型机场,或由多个小型机场组成的网络,进行有效的管理与控制(详见第3.1节和第3.2节)。尽管这些“微机场”面积极小,但其目标可能是实现与巴黎戴高乐机场同等规模的航班运行密度。这对飞行力学与控制系统提出了新的挑战:在极为受限的城市环境中安全起降,并严格控制靠近住宅与办公区域的噪声水平。

新的城市空中交通(UAM)创业者所取得的突破,远不止于研发垂直起降(VTOL)或超短距起降(ESTOL)飞行器。他们更重要的成就在于,正面应对了航空业长期以来所面临的生存性威胁——每年约有3.6亿升喷气燃料被燃烧并排放至大气之中。而新一代的VTOL飞行器为电动垂直起降(eVTOL)机型,即采用纯电驱动,实现零排放。以能耗对比为例,一辆单人乘坐的特斯拉Model S 在一次50英里的行程中,平均能耗为每英里370瓦时;而一架可搭载四名乘客的UAM电动垂直起降飞行器,其能耗可控制在约250瓦时/人·英里。换言之,如果UAM能够实现共享化运营,其单位能耗将低于单人驾驶的特斯拉汽车。此外,UAM飞行器的速度显著高于地面汽车,为城市交通规划者提供了新的可能性——通过将个体驾车者引导至共享、多模式的立体交通系统,推动更加高效和可持续的城市出行格局。值得注意的是,新一代eVTOL飞行器的巡航速度可达每小时150英里(约240公里),比传统赛斯纳轻型飞机更快,同时在噪声和排放水平上也远优于直升机。

对赛斯纳飞机的分析同样为UAM的自动化价值提供了一个经济参照。自动化(Autonomy)一直是机器人学与控制领域广泛研究的主题(相关研究详见第4.4节)。在每小时250美元的赛斯纳172飞机租赁费用中,大约有50至70美元用于支付飞行员成本。由此可推算,若去除飞行员费用,一次125英里的飞行其“无人驾驶运营成本”约为每英里1.50美元。若假设四名乘客共享这架无人驾驶赛斯纳172,那么其人均成本约为每英里0.38美元。简言之,自动化有望在保持安全的前提下,将出行速度提升一倍,同时将出行成本降低至汽车的一半,而汽车正是目前城市交通的主导出行方式。如果UAM能够克服“首末两英里”的连接难题,那么这种新型交通模式的高速度与低成本特性,将为其大规模普及铺平道路,从而塑造一个与20世纪截然不同的21世纪交通格局。

正如前文所述,基于直升机的UAM在历史上虽曾具备明显的时间优势,但最终昙花一现。纽约航空公司(New York Airways)自1953年至1979年运营载客直升机航线,但在1979年4月18日发生一起事故导致三人死亡后,公司被迫申请破产,并对西科斯基飞机公司提起诉讼 。此外,1968年发生的两起直升机坠毁事故共造成44人死亡,也使洛杉矶航空公司(Los Angeles Airways)倒闭 。这些航空事故的影响远比地面交通方式中的类似事件更为严重。以纽约地铁为例,1991年一次脱轨事故造成4人死亡 ,然而经过调查与运营程序的调整后,地铁很快恢复了运营。再如旧金山湾区在2022年共记录到391起汽车交通死亡事故 ,但这并未阻止汽车继续成为主流交通工具。由此可见,事故的发生似乎是不可避免的历史规律。那么问题来了——新的城市空中交通(UAM)能否在经历事故后依然存续?

让城市空中交通(UAM)真正存续下去,关键在于将其发展成为对城市生活而言不可或缺或具有公共价值的交通方式。事故固然会改变航空业的运行形态,但并不会终结它。以纽约为例,自行车承担了约1%至2%的通勤出行量 。因为其被视为“有益的”出行方式,所以城市为其建设了专用车道和相应的公共基础设施。UAM若能承担哪怕仅0.5%的城市交通运力,也能被视为“有益”的交通形式;若能重点服务弱势群体,其社会价值则更为突出。旧金山湾区每天各类交通方式的出行总量约为2500万次,而大洛杉矶地区则约为4000万次。若UAM仅占其中的0.5%,则意味着旧金山湾区每天将产生约12.5万名UAM乘客,相当于需要执行约3万次四座电动垂直起降(eVTOL)飞行任务。然而,在目前湾区空域每日仅约有2500次航空运行的情况下,这样的航班数量显然过于庞大 。但若使用50座级的城市空中巴士(urban airbus),0.5%的区域交通需求则仅需约2500个每日航班,这样的规模更符合合理的扩展预期。我们在第4节中将进一步探讨UAM的规模化挑战。Sinsay与Alonso 曾研究过在旧金山湾区高容量UAM网络中运行最多可搭载30名乘客的飞行器。显然,未来仍需针对更大载客量UAM机型开展更多研究。

这些研究挑战是否值得投入?新的城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM)是否代表了一种具有变革潜力的机遇?回顾交通发展的历史,那些能够在城市出行速度与经济可负担性之间实现跃升的交通方式,往往都具有深远的变革意义。电车的出现,使原本依赖步行与马车的城市生活方式发生了根本转变;而随后汽车的普及,又使电车逐渐退出历史舞台。以古罗马为例,大约在公元275年时,城市直径仅约两英里,其尺度设计旨在使劳动者能够通过步行抵达城市中心 。即便如此紧凑的空间布局,也已容纳约一百万人口。同样,中世纪的巴黎从巴士底狱延伸至卢浮宫,约两英里;而历史上的伦敦,其核心区域“平方英里”(Square Mile)的概念,正反映了人类步行20至30分钟可达的城市尺度。

与之相比,有轨电车的出现使人们在同样的30分钟内可行驶约4英里,从而孕育出1915年的芝加哥——这座城市的直径扩大至约8英里,形成约50平方英里的居住与商业集聚区。随后,当私人资本驱动的汽车产业与政府投资建设的高速公路体系结合,人们在30分钟内即可通行约20英里,于是出现了横跨40英里、覆盖面积达1250平方英里的现代大都市。从这一演进逻辑出发,UAM即便在保守情境下,也有望使人们在30分钟内完成约40英里的跨城飞行。这意味着,一座横跨80英里的城市将能够联结约5000平方英里的居住与商业空间。毫无疑问,这样的空间可达性飞跃具有强烈的“变革性”特征。然而,它的社会价值、可持续性以及对城市形态与社会结构的影响,仍需由城市规划学、社会学等领域加以深入研究与评估。

由此,我们可以拥有一座横跨40英里、覆盖约1,250平方英里的城市。而即便以保守估计,城市空中交通(UAM)也能够让人们在30分钟内完成40英里的出行。这意味着,一座宽度达80英里的城市,将能够连通约5,000平方英里的居住与商业区域。尽管这种空间扩展的潜力具有深刻的变革性意义(transformative potential),但其真正的社会价值与合理性,仍有待由城市规划学与社会科学加以研究和论证。

二、城市空中交通飞行器

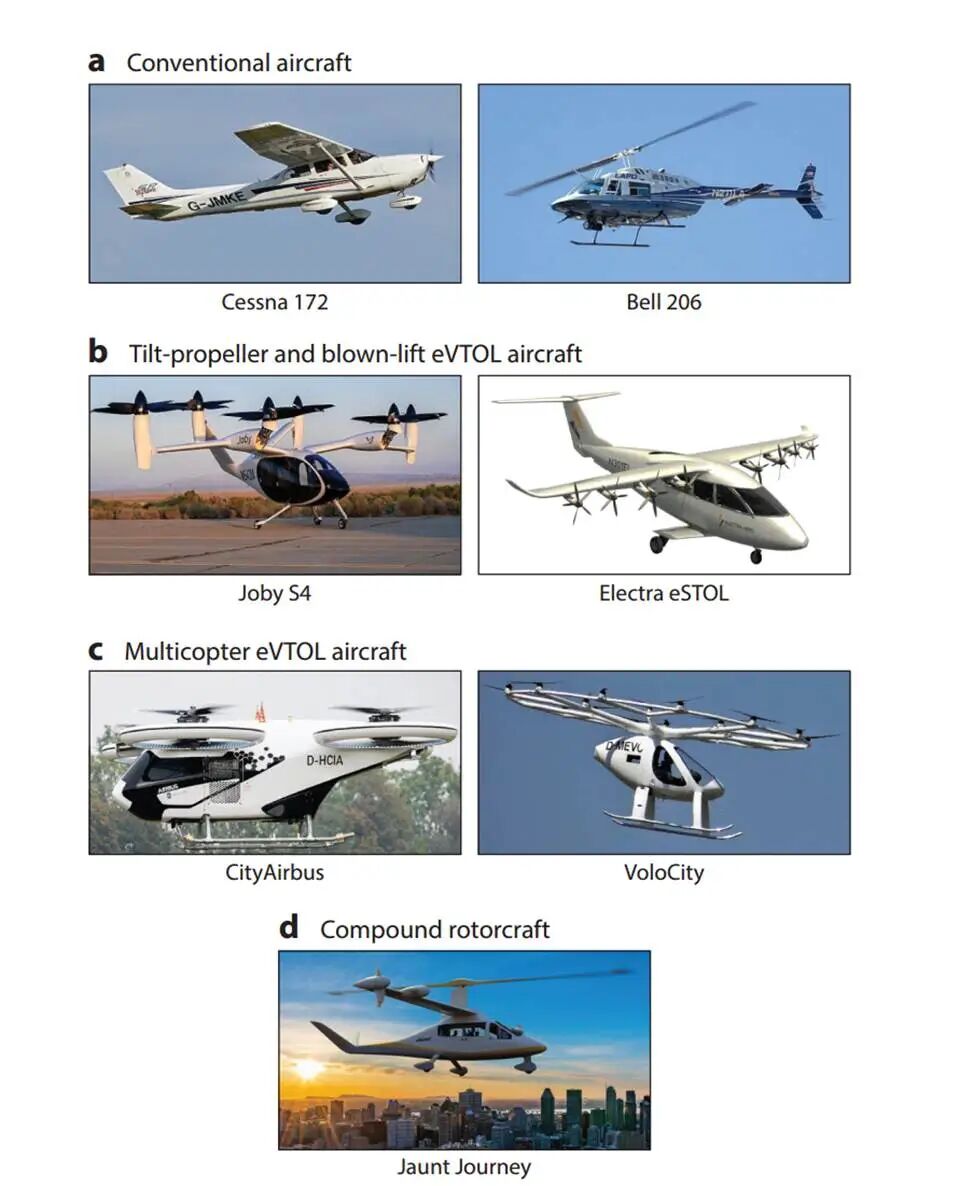

诸如赛斯纳172(Cessna 172)与贝尔206(Bell 206)(见图1a)等传统航空器,数十年来一直是航空领域的核心机型。关于此类机型的研究已极为深入,人们对其性能特征有了充分理解,包括高效巡航飞行与垂直起降(VTOL)能力。这些机型能够依托现有的机场与直升机起降坪基础设施,提供类似于城市空中交通(UAM)的运输服务。然而,在过去十年间,随着航空技术的不断进步,以及行业内希望突破既有飞行器性能边界的强烈需求,催生了大量电动垂直起降飞行器(eVTOL)的创新设计(13–16;https://www.electra.aero)(见图1b–d)。这些新型设计融合了固定翼与旋翼飞行器的特征,将固定翼飞机的高巡航效率与直升机的灵活性和垂直起降能力(VTOL)相结合,但在具体气动构型与动力布局上又存在显著差异。因此,这类飞行器的动力学特性与传统固定翼飞机及旋翼直升机均不相同。相较于传统直升机,这些新一代eVTOL机型具有噪声低、具备垂直起降能力、结构安全性更高、可实现更经济高效的批量化制造等优势,同时实现了零排放运行。

电动或混合动力电动城市空中交通(UAM)飞行器的发展,依赖于诸多创新技术的推动,其中包括分布式电推进系统(DEP)以及倾转螺旋桨(tilt-propeller)设计的持续进步。这些技术创新是在早期倾转旋翼(tilt-rotor)飞行器研发经验的基础上发展而来的,典型代表便是V-22“鱼鹰”(Osprey)。V-22“鱼鹰”由波音公司与贝尔直升机公司联合研制,是世界上首款投入量产的倾转旋翼机。该机在两侧短舱上各安装一具可倾转的大直径旋翼,能够在垂直(起降)与水平(巡航)位置之间灵活切换。其固定翼结构在前飞阶段显著提升了气动效率,而可倾转的短舱结构则使其具备垂直起降(VTOL)能力。这两项特征的结合,使V-22能够同时兼具直升机的垂直起降特性与固定翼飞机的高速与长航程性能,实现了两种飞行器形式在机动性与性能上的融合。

尽管这些新型电动垂直起降飞行器(eVTOL)具备诸多优势,但深入理解其动力学特性仍至关重要。目前,对其飞行动力学机理的认识仍明显不足,远不及传统航空器的研究深度。对这方面特性的深入研究,将对垂直起降场(vertiport)的设计产生重要影响,尤其是在布局规划、运行效率以及安全保障规范等方面。这些研究成果将直接决定未来UAM地面基础设施的可行性与安全性。

2.1.分布式电力推进系统

分布式电推进系统(DEP)是通过在飞行器机体上分布多台电动机,以驱动多个螺旋桨,从而同时提供推力与升力的一种新型推进方式。例如,Joby S4 飞机配备了六台电动机,每台电动机各自驱动一具螺旋桨;而 Electra 的电动短距起降(eSTOL)飞机则使用八台电动机,每台电动机与一具螺旋桨相对应(见图1b)。这种分布式布局相较于传统的集中式推进系统具有显著优势,不仅能够提升飞行器的高速巡航性能和机动性,还能改善推进系统与气动外形之间的耦合特性,提高能源利用效率,并有效降低噪声水平。

近年来,学术界和工业界在高功率、轻量化电动机及电力电子系统的研发方面取得了显著进展。与此同时,基于超导电机的航空电推进技术研究也在持续推进。Manolopoulos 等人以及Masson 与 Luongo对应用于航空电推进系统的超导电机进行了设计与性能分析,研究结果显示,超导电机在功率密度和能量效率(efficiency)方面具有显著的提升潜力,为未来高性能电动航空推进系统的发展提供了重要技术方向。

在许多电动垂直起降飞行器(eVTOL)的设计中,例如CityAirbus(见图1c),分布式电推进系统( DEP)常与涵道风扇技术相结合,每台电动机驱动一具安装于涵道内的风扇以提供推力。然而,这类推进系统面临的一个关键技术挑战是进气畸变,它会对推进器的效率及结构完整性产生不利影响。所谓进气畸变,是指进入涵道风扇系统的气流存在非均匀性,从而在风扇转子进口处产生不均匀的压力与速度分布。这种气流畸变不仅会降低气动效率,还可能引发局部载荷不平衡,影响风扇叶片及整机结构的耐久性。为解决这一问题,研究人员正利用计算流体力学( CFD)仿真技术,对推进器的布局与几何结构进行分析与优化,以最大限度地减小进气畸变的影响。此外,美国国家航空航天局(NASA)格伦研究中心已开发出一套名为“推进电网模拟器”的实验平台,用于研究进气畸变对风扇效率和结构强度的影响。

图一,支持城市空中交通(UAM)的多类型飞行器示例:(a) 传统航空器;(b) 倾转翼/倾转螺旋桨电动垂直起降(eVTOL)飞行器;(c) 多旋翼电动垂直起降飞行器;(d) 复合旋翼飞行器。来源:《Urban Air Mobility: Research Challenges and Opportunities》

2.2 飞行模式转换的挑战

某些城市空中交通(UAM)飞行器,如 Joby S4(见图1b),在起飞至巡航以及巡航至着陆的两个过渡阶段,都会通过倾转螺旋桨或机翼实现飞行模式转换(35–39)。这种设计使得飞行器既能垂直起降(VTOL),又能在巡航阶段具备与固定翼飞机相当的速度与能效。然而,这种复合飞行能力带来了复杂的飞行动力学特性,建模难度较高,从而在控制与安全性方面产生了重要挑战。特别是在eVTOL飞行器由垂直飞行向水平飞行过渡的阶段,其所处的气动环境极为复杂,涉及多种非线性相互作用,例如螺旋桨—机翼干扰以及螺旋桨—螺旋桨相互干扰。在飞行过渡阶段,每个倾转螺旋桨上往往会出现过度载荷积聚,导致部件疲劳加速、提前失效,甚至造成推进系统性能衰减或推力损失。这一问题曾长期困扰V-22“鱼鹰”(Osprey)倾转旋翼机,促使研究人员发展出载荷缓解控制策略。该控制方法通过主动控制减小载荷积累,同时保持飞行器良好的操纵品质。虽然载荷缓解控制已成为传统旋翼机的一种成熟控制策略,但目前尚未针对电动垂直起降(eVTOL)飞行器开发出类似的控制体系。

2.3 气动学挑战及其对垂直起降场设计的影响

随着城市空中交通(UAM)潜在效益的不断凸显,电动垂直起降飞行器(eVTOL)产业正积极推动在城市环境中建设垂直起降场(vertiport),包括将其设置在建筑屋顶或闲置土地上。与此同时,为应对潜在的空域拥塞问题,研究人员提出了一系列垂直起降场空域设计概念,旨在利用简化的动力学模型(例如伪六自由度飞行器动力学模型对进近与着陆阶段的飞行流进行控制与优化。欧洲航空安全局(EASA)于2022年发布了相关文件,为在高密度城市环境中建设垂直起降场提供了技术规范与监管指南;与此同时,美国联邦航空管理局(FAA)也发布了针对垂直起降场设计的工程简报。这两份文件均提出了一种漏斗形空域结构的设计理念,该结构基于目视飞行规则,用于定义进近、离场以及过渡飞行的无障碍区域与界面。然而,随着UAM飞行器设计的不断多样化,其复杂且独特的气动特性对这些既有规范提出了新的挑战。未来研究需深入分析这些新型气动行为,以便为垂直起降场的设计标准和运行安全提供科学依据。

涡环状态(VRS)是一种空气动力学现象,由于其曾导致多起旋翼机坠毁事故,因此长期以来受到旋翼航空领域的高度关注。例如,2000年发生在亚利桑那州马拉纳的V-22“鱼鹰” 坠机事故即与该现象密切相关。更令人担忧的是,这种以大尺度非定常尾流为特征的气动现象,目前在倾转旋翼机领域仍未被完全理解。VRS 是旋翼飞行器在特定工况下可能遭遇的关键危险飞行状态。当飞行器以较低前飞速度执行下降或着陆操作时,若下降率达到某一临界值,尾流中的不稳定气流会追上旋翼盘,使旋翼在自身产生的湍流尾流中运行。这一过程会在旋翼盘上形成涡环结构,产生环流气流,导致旋翼系统所产生的升力与力矩出现明显的不均匀波动,并伴随持续性的低频振动。在一项最新研究中,Brown指出,电动垂直起降飞行器(eVTOL)比传统旋翼机更容易进入涡环状态,其原因在于其盘载更高——即飞行器总重量与全部旋翼或螺旋桨盘面积之比。因此,eVTOL 飞行器在进近与离场阶段的操作程序可能需要区别于传统直升机。由此可见,垂直起降场的进近路径设计不应仅依赖于简单的伪六自由度动力学模型。目前所采用的漏斗形空域设计要求 eVTOL 飞行器在最后下降阶段沿较陡的轨迹进入场区,而随着研究者对eVTOL 涡环状态的认识不断加深,这种设计可能需要重新评估其安全性。正如前文所提到的,也许只需一次事故,就足以彻底改变人们对这一新兴城市空中交通(UAM)体系的认知。

电动垂直起降飞行器(eVTOL)在着陆过程中产生的外洗流构成了当前研究中的一项重要挑战。所谓外洗流,是指在低空条件下,旋翼或螺旋桨与地面相互作用所形成的、沿地面快速扩散的气流层。这一气动现象在垂直起降场(vertiport)的尺度确定与设计规划中至关重要,因为它直接影响着着陆区的安全性与运行效率。众所周知,下洗流(downwash)——即飞行器下方产生的向下气流——的速度与飞行器的盘载呈直接关系。然而,在研究外洗流(outwash)时,需要更加谨慎,因为其特性不仅取决于盘载,还与飞行器的尺寸、构型以及旋翼布局密切相关。近年来,越来越多的研究致力于深入分析 eVTOL 飞行器外洗流的强度与分布特性。已有多项实验结果表明,eVTOL 飞行器在着陆时可能产生较高的外洗流速度;但也有例外,例如Joby S4 飞机的测试结果显示,其外洗流特性与 Robinson R44 直升机相近。这些测试结果进一步说明,eVTOL飞行器的外洗流并非全向性,其流场特征较单旋翼飞行器更加复杂。这是由于不同旋翼之间的外洗流会相互干扰、叠加,从而形成更为复杂的流动模式。这一现象对垂直起降场的布局与结构设计具有重要启示意义。

2.4 eVTOL运行的维护风险

维护与检查不足一直是航空安全中的重大隐患。据统计,2005年至2015年间,美国约有14%至21%的直升机事故与维护不当有关。正如纽约航空公司与洛杉矶航空公司的事故所示,任何由人为失误(或其他原因)引发的机械故障,往往都会造成严重后果,几乎没有容错空间。对于电动垂直起降飞行器(eVTOL),同样存在因人为失误导致机械故障的潜在风险,必须予以重视。如果这些问题得不到有效解决,将可能导致高昂的维护成本,削弱eVTOL运营的经济可行性,并阻碍其在市场中的大规模应用与推广。因此,eVTOL产业必须投入资源,建立全面且稳健的维护与检修体系,以最大限度地降低机械故障的发生概率,确保系统的可靠性与安全性。

三、城市空中交通系统设计

3.1 城市空中交通空中换乘设施

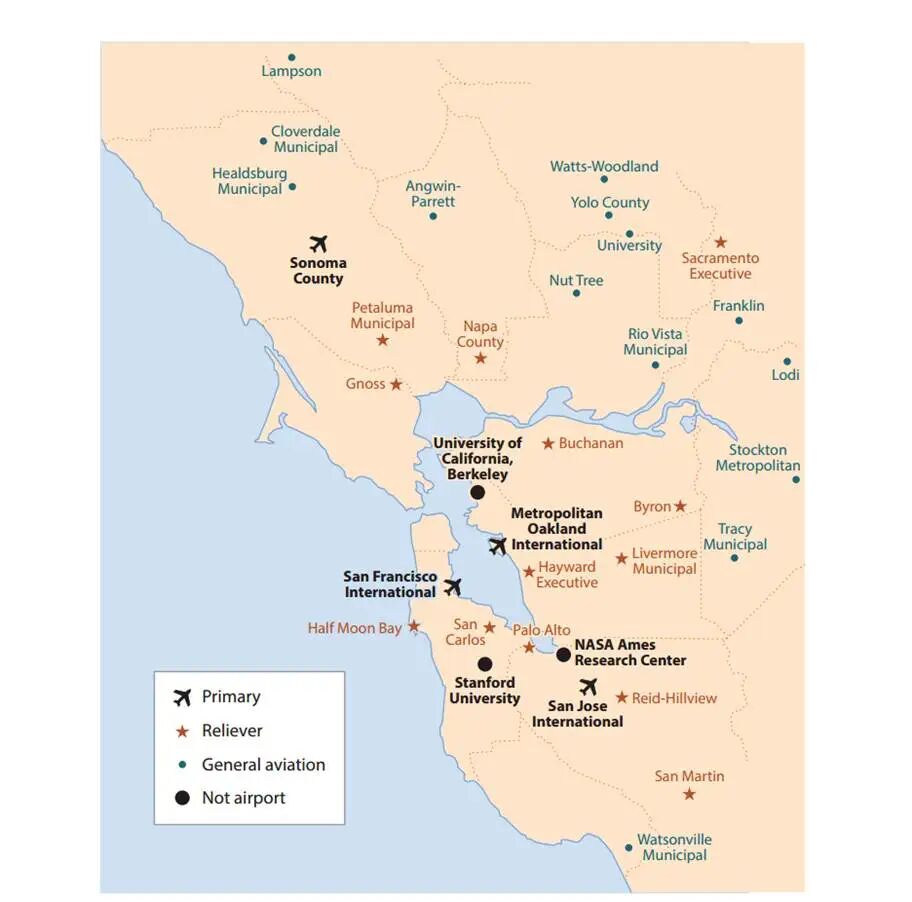

城市空中交通是一种“中程空中出行模式”,其出行链条通常包含非航空段的首程和/或末程。以旧金山湾区为例,一架赛斯纳(Cessna)飞机从奥克兰(Oakland)飞往帕洛阿尔托(Palo Alto)仅需约15分钟,而开车则需约90分钟(地理位置参考见图2)。然而,如果从加州大学伯克利分校前往斯坦福大学,即使经由上述两处机场,中途仍需至少各增加约20分钟的首程与末程地面交通时间;再考虑到每次换乘至少5分钟,总体的门到门出行时间将超过60分钟,而且旅客在目的地还将失去对私家车的使用便利。因此,建设小型垂直起降机场(vertiports),以缩短首末程出行时间,是UAM体系成功的关键环节,并已成为当前研究与投资的重点。美国联邦航空管理局(FAA)在《工程简报105》中规定,对于翼展约50英尺的垂直起降(VTOL)飞行器,其单个着陆与起飞区的推荐尺寸为150英尺 × 150英尺。此外,Electra公司研制的电动短距起降(eSTOL)飞行器在时速30英里(约48公里/小时)时即可在300英尺跑道上完成起飞。换言之,UAM产业正致力于使其航空器能够像直升机一样,在极小型机场中实现高频、灵活的运行。

图二,旧金山湾区13个县范围内的现有机场基础设施,包括提供定期商业航班服务的主要机场、用于分担主要机场交通压力的分流机场,以及通常规模较小且未必提供定期航班服务的通用航空机场。图中还标示了用于地理参照的地标位置,包括加州大学伯克利分校、斯坦福大学以及美国国家航空航天局艾姆斯研究中心。来源:《Urban Air Mobility: Research Challenges and Opportunities》

3.1.1 垂直起降场的容量与运行

空中换乘设施(aerial transit facilities)的容量通常定义为其在单位时间内可持续处理的最大吞吐量(throughput)。与拥有大量登机口、能够有效避免地面容量瓶颈的大型机场不同,垂直起降场(vertiport)的容量主要受三类流要素共同决定:航空器流、乘客流和能量流。在实际运行中,飞行时间、乘客等候时间以及航空器充电时间的量级相近,而其中任一环节均可能成为系统瓶颈。例如,一次50英里(约80公里)的eVTOL飞行,其飞行时间约为20分钟;而为了恢复至相同电量水平,至少需要12分钟的充电时间;再加上乘客在起降场两端累计约10分钟(每端约5分钟)的等待时间。因此,有必要通过建模与仿真分析这三种流之间的交互关系,以科学评估垂直起降场的设计布局与运行调度方案。同时,乘客等待时间也成为衡量垂直起降场运行效率的重要指标。而在网络层面,这些指标之间又与整体的空中交通网络控制紧密耦合。

垂直起降场(vertiport)容量的估算目前已通过确定性和随机性两类方法展开研究。确定性方法主要包括整数规划、基于仿真的排队分析,以及通过不同的垂直起降场布局方案,将容量建模为场区规模函数的研究。然而,确定性分析往往难以准确反映垂直起降场运行中固有的随机性。例如,充电时间可能会因风况、载客人数、飞行距离以及电池初始电量状态等因素而发生波动。针对这一问题,研究者们提出了随机排队分析模型来估算垂直起降场容量。与传统机场不同,垂直起降场的运行瓶颈更可能来自登机位(gate)可用性的限制,而非起降区的运行能力。尽管这些研究推动了对垂直起降场随机容量问题的理解,但大多数模型仍忽略了泊位容量受限所引发的“阻塞机制”,这一因素会显著增加传统排队模型求解的复杂性。因此,为了更准确地评估垂直起降场的随机容量特性,未来仍需要开展更为细致和系统的分析研究。

此外,城市空中交通(UAM)运行中存在的不确定性因素——如风速与阵风——会显著影响垂直起降场(vertiport)容量及电动垂直起降飞行器(eVTOL)的性能表现。例如,一项基于德国汉堡和慕尼黑潜在垂直起降场选址的十年历史风数据分析表明,风与阵风导致的起降场容量下降在每年第一季度最为严重,由此引发的航班取消占全年总量的50%以上。此外,风还会显著增加eVTOL飞行器的能耗。根据对旧金山湾区五年历史风数据的研究结果显示,在100英里航程内,顺风与逆风之间的差异可能导致高达42%的能耗增幅,这种情况每年约占18%的运行时间。能耗的增加直接导致充电时间延长,进而造成航空器及地面基础设施的可用性下降。如果在运行调度与资源分配中未能充分考虑这些不确定性因素,系统将面临显著的服务中断风险以及乘客等待时间增加等问题。

由于城市交通系统的运行规模庞大,城市空中交通(UAM)产业亟需在有限空间的小型垂直起降场(vertiports)中实现高通量运行。最直接的解决方案是设置多个起降区并实现并行运行。然而,当多个TLOF区域被紧密布置在同一建筑物屋顶时,其周围空域极易发生相互干扰,使得多机并行起降程序难以同时执行。为此,美国国家航空航天局(NASA)在其高密度垂直机场系统子项目中提出了一种创新概念:将多个TLOF区域分布于一组相邻建筑群上,并将这些建筑群作为一个协同运行的高容量终端空域统一管理。通过建筑物之间的自然间距,系统可形成多个互不干扰的起降路径,从而显著提升城市空域的利用效率。这一概念为提升城市环境中垂直起降场的容量提供了极具潜力的方案,但其可行性与实际影响仍需深入研究。未来的重点研究方向包括:TLOF区域在建筑群之间的最优空间布局、具备多着陆点协调能力的稳健空中交通管理系统的开发,以及该方案对城市基础设施与城市规划的潜在影响。此外,还需系统评估此类分布式垂直起降系统的噪声影响、能源效率及总体运行安全性。

3.1.2 垂直起降场终端空域管理

如第2节所述,垂直起降(VTOL)飞行器属于一种电动过渡型飞行器,其能效明显优于传统直升机。此类飞行器通常尽可能缩短垂直爬升阶段,在上升约50英尺后便开始过渡至类似固定翼的巡航状态。然而,在高密度城市环境中实现这种飞行方式极具挑战性,因此垂直起降场终端空域设计成为当前研究的重点方向之一。早期研究提出了一种环形终端空域结构的概念:在垂直起降场周围设置同心环形空域,每一环均设定一定的飞行器容量,以此调节进场流量。当飞行器抵达时,首先被分配至最外层空域环,并在有空位时逐步向内层移动。其间通过基于马尔可夫决策过程的算法实现空中间隔保持与防撞控制,直至获得着陆许可。后续研究进一步引入了基于优化的调度算法与机动辅助系统,用于协调垂直起降场终端空域的运行、解决交通冲突并保障安全间隔。此外,Shao 等人提出了一种面向多垂直起降场系统的自适应控制与调度模型。该研究采用多环形终端空域结构与反压控制策略,以在考虑功率约束条件下高效管理高密度eVTOL交通。这些算法在维持安全间隔与提升高密度、空间受限城市空域吞吐量方面展现出较大潜力。然而,要全面理解其运行机理与潜在局限性,仍需更系统的分析。目前,大多数研究集中于单目标优化,例如最小化总到达时间,但这种策略可能在复杂的垂直起降场生态系统中引发意料之外的连锁效应。

例如,那些高度依赖空中等待航线以吸收进场延误的策略,可能会对地面运行造成连锁反应。飞行器在空中等待时间过长,往往会导致电池电量降低,从而在垂直起降场需要更长的充电时间来恢复能量。这一延长的充电周期又可能引发充电设备可用性受限及停机坪占用等问题,进而扰乱整个进出港航班的调度与运行计划。

此外,eVTOL机型的多样性也为系统运行带来了新的复杂性。不同型号的飞行器在性能参数上存在显著差异,包括巡航速度、能耗率以及垂直与水平飞行模式之间的过渡时间等。因此,终端空域管理算法必须具备适应性,能够在保持最优交通流与飞行安全标准的前提下,有效应对这种异质性。这种性能差异不仅会影响到达时间预测的准确性,还会增加地面资源调度的复杂度,例如充电站与乘客处理设施的使用规划。此外,垂直起降场终端空域管理与更广泛的城市空中交通管理系统之间的交互关系也需要谨慎评估。垂直起降场层面的运行决策可能会在整个UAM网络中产生连锁效应,从而影响其他起降场的运行,甚至与城市空域内的其他航空交通产生潜在冲突。

为应对上述挑战,未来的研究应重点聚焦于多目标优化模型的开发,以在多种关键因素之间实现平衡,包括空域容量、能源效率)、地面资源利用率以及乘客出行体验等。此类模型应具备实时动态调整能力,能够根据空中与地面运行条件的变化,自动优化调度与决策过程。同时,将机器学习技术(融入系统,可显著提升模型的预测能力,从而实现对潜在的交通冲突或资源约束的前瞻性管理。

3.2 城市空中交通网络

在现有区域机场体系(例如旧金山湾区的多机场布局,见图2)的基础上,结合未来垂直起降场的规划与建设潜力,城市空中交通网络的设计问题可从多个维度开展研究,涵盖从初始探索阶段到体系高度成熟阶段的全生命周期过程。美国国家航空航天局将UAM的发展路径划分为六个UAM成熟度等级,其范围从每日仅执行数十次飞行、处于低密度运营状态的UML-1级,到实现大规模常态化运营、全面融入城市交通体系的UML-6级。在早期阶段,UAM网络设计的主要任务是在有限数量的空中节点(如少量UAM起降场)条件下识别并激发足够的出行需求。而在更高成熟度阶段,研究重点则转向网络规模与需求弹性之间的定量耦合关系,即分析每新增一个UAM起降节点对整体出行需求的边际贡献,以指导网络的最优扩展与规划决策。

城市空中交通(UAM)用户的完整出行链通常包括三个阶段:从出发地前往UAM起降场的地面接入段、中间的空中飞行段,以及从目的地UAM起降场到最终目的地的地面离场段。其中,接入段与离场段均依赖地面交通方式完成,因此不可避免地受到地面交通拥堵的影响。这也意味着,在一次“门到门”的出行中,UAM乘客至少需要完成两次交通方式的转换。因此,旅程的总出行时间不仅取决于空中飞行时间,还取决于地面交通时间。如前文所述,当前UAM产业的重点在于建设小型、占地不足一英亩的垂直起降场,以便将空中出行节点更贴近乘客出发地与目的地,从而显著降低首末段地面出行时间。在这一过程中,存在一个显著的权衡关系:即城市区域内垂直起降场数量与乘客总出行时间之间的平衡。随着垂直起降场数量的增加,乘客接入UAM服务的便利性提升,地面出行时间相应减少;而总出行时间的微小降低则可能带来UAM出行需求的边际增长。由此可见,UAM网络的空间设计与节点布局在本质上决定了系统的出行需求分布与潜在市场规模。

3.2.1 面向机场接驳的网络设计

在城市空中交通(UAM)发展的早期阶段,相关研究主要聚焦于在都市区域内建立少量垂直起降场,并将其与区域内的主要机场相连。UAM在此阶段的服务功能主要是替代传统的地面机场接驳与离港出行。这一研究方向的核心逻辑在于:机场接驳出行的支付意愿较高。多项研究通过比较UAM与传统地面交通方式在出行时间上的差异,分析乘客在节省时间与支付成本之间的权衡关系,从而估算乘客对UAM服务的支付意愿水平。研究结果表明,针对往返机场的UAM出行,其时间节省价值——即衡量乘客愿意为节省单位时间所支付的金额——可比城市内部UAM出行高出约40%。这一显著更高的时间价值,使得连接机场与城市中心的UAM网络成为早期阶段最具经济吸引力与应用潜力的运营模式。

基于出行时间节省价值,可以进一步推算UAM在机场接驳与离港服务中的票价水平。一项关于首尔仁川国际机场与首尔市中心之间UAM网络的研究表明,乘客愿意支付的票价区间约为96至108美元,折算后相当于每英里约3至3.30美元。另一项针对洛杉矶国际机场的研究结果显示,当票价设定为每英里3美元时,UAM能够获得约2.4%的机场出行市场份额。

3.2.2 面向普适化城市空中交通运营的网络设计

从长期发展视角来看,实现普适化城市空中交通的网络设计问题可归纳为两个核心方面。其一是垂直起降场选址问题,即确定在城市区域内应建设多少个垂直起降场,以及它们的最优空间分布位置。其二是网络连通性设计问题,即在已确定的一组不同位置的垂直起降场中,哪些节点之间应设置直航航线以形成高效的交通网络。这两个问题具有显著的相互依赖性,因而应当采用综合化、一体化的建模与优化方法加以解决。然而,目前的研究文献大多分别独立地探讨这两类问题,缺乏系统性的联合分析。这一挑战要求在设计过程中综合考虑多种关键因素,包括:与人口中心的空间接近性、与地面交通系统的衔接性、空中交通管理与法规约束、噪声污染、土地资源可用性、障碍物净空要求、能源与充电基础设施布局以及潜在环境影响等。

目前,针对垂直起降场选址问题已提出多种研究方法。其中,一类主流方法采用无监督聚类算法,例如 k-means 与 k-median,以最小化出行起点与终点节点到垂直起降场之间的距离,从而有效减少地面接入与离场时间。另一类研究方法则将该问题建模为枢纽选址问题,并利用整数规划技术进行求解。在此框架下,每一次出行的起点与终点被视为“辐射节点(spokes)”,而垂直起降场则被视为“枢纽节点(hubs)”,模型通过优化计算实现出行需求与垂直起降节点之间的最优分配。

在垂直起降场之间的网络连接方面,现有研究提出了多种建模假设。部分研究将垂直起降场网络视为完全连通图,即假设任意两个垂直起降场之间都存在直接航线。另一类研究则采用邻域连接假设,即每个垂直起降场仅与其最近的若干邻近节点相连,而若两个垂直起降场之间可通过第三个更接近它们的节点连接,则二者之间不再设置直接航线。此外,还有研究提出分层式网络结构,即先将垂直起降场划分为若干簇(clusters),不同簇之间保持完全连通,而簇内的垂直起降场仅通过地面交通方式相互连接。当前,大多数关于垂直起降场选址与连通性的研究仍主要基于单一地面交通模式,如私家车出行或网约车服务。虽然已有部分研究尝试将UAM纳入多模式综合交通网络体系中,但这一方向在现阶段的学术文献中仍属研究不足。未来研究亟需回答若干关键问题:

(1)如何设计一个与现有地面交通系统深度融合的端到端垂直起降场网络

(2)在何种乘客流量水平下,垂直起降场的地面接入将引发局部道路拥堵?

(3)又应如何制定有效的缓解策略,以协调空地一体化交通运行?

3.3 城市空中交通机队规模配置

在城市空中交通(UAM)网络设计问题之后,一个自然而然的核心问题便是机队规模配置问题。具体而言,即在给定的UAM网络结构与出行需求水平下,应配置多大的机队规模,才能在保证服务质量的前提下高效满足需求。已有研究发现,机队规模不仅与UAM运营的资本成本密切相关,还会显著影响乘客的等待时间。传统的机队规模问题通常被视为车辆路径问题的扩展形式,研究的目标在于确定执行运输任务所需的最优机队规模,以实现资源利用与服务效率之间的平衡。

在求解成本最优方案或确定满足UAM市场需求所需的最小机队规模过程中,面临两个关键挑战。首先,UAM网络中的需求分布往往存在空间不均衡。这意味着,为了应对这种不对称的需求分布,飞行器必须执行空载调度,即在无乘客情况下飞往需求集中区域。该问题可被建模为一种指派问题,并能够在多项式时间内求解。然而,由于电动垂直起降飞行器在每次飞行后相对于电池容量会消耗大量能量,因此充电策略成为机队规模优化问题中不可分割的组成部分。合理的充电策略不仅能够提升运营效率,还能在一定程度上减少所需机队规模。此外,由于电池特性导致的充电功率递减效应,进一步增加了UAM机队规模决策的复杂性。充电所得电量不仅取决于充电时间,还与充电开始时电池的初始荷电状态密切相关。

在求解城市空中交通(UAM)机队规模配置问题时,可以与单向电动汽车共享服务问题建立诸多相似性,因为这两类问题都必须同时考虑前文提到的两个核心挑战。部分研究仅通过优化航班调度或电动车再部署路径来实现机队规模的最小化;而另一部分研究则进一步优化了充电策略,以减少电动垂直起降飞行器(eVTOL)或电动车在任务周转中的停机时间。与此同时,也有学者尝试在机队规模问题中引入非线性充电时间特性进行建模与优化。然而,这类研究目前尚未扩展至多垂直起降场UAM网络的复杂情境之中。

尽管电动垂直起降飞行器(eVTOL)与电动汽车(EV)在机队规模配置问题上具有诸多相似性,但二者在能耗特性方面存在本质差异,从而导致其能量消耗模式显著不同。与eVTOL相比,电动汽车不仅具有更长的续航里程,其单位距离能耗也显著低于eVTOL飞行器。这种能量特性上的差异意味着,UAM航班运行中需要进行更频繁的充电,从而使机队规模对充电策略的变化更加敏感。

四、 城市空中交通的空中交通管理与自主化

在美国国家空域系统中,现有的空中交通管理系统已经能够管控多种类型的飞行器——从气球到空中客车A380——而这些飞行器在操纵特性与运行要求上各不相同。不同类型的航空器在巡航高度、进近与离场角度、所需跑道长度,以及运行规则(如目视飞行规则VFR与仪表飞行规则IFR)等方面都存在显著差异。随着城市空中交通的兴起,空域结构的复杂性将进一步增加,新的参与者包括具备垂直起降(VTOL)与短距起降(STOL)能力的电动(electric)、混合动力(hybrid)以及自主飞行航空器。这些新型航空器在性能特征上的多样性将对空域设计、运行程序、等待航线设计以及对垂直起降场的通达管理产生深远影响。

4.1 分离标准与运行安全

美国联邦航空管理局(FAA)与欧洲U-space体系目前均设想,在低密度运行阶段,UAM应遵循现行的空中交通服务规则、法规(如目视飞行规则VFR与仪表飞行规则IFR)及操作程序,并沿空中交通管制(ATC)指定航路(例如基于直升机航线的VFR运行)进行飞行,以维持安全间隔。然而,一个关键问题是:对于UAM飞行器之间以及UAM与传统航空交通之间的运行,什么样的间隔才可被视为“安全分离”?

为此,美国国家航空航天局(NASA)针对达拉斯–沃斯堡都会区空域制定了专门的UAM航路体系,以在空间上实现UAM与传统航空交通的分离。这些航路的设计依据来自终端区分离标准,即根据FAA规定,当两架航空器之间的横向间隔小于2500英尺,或垂直间隔小于1000英尺时,ATC必须向飞行员提供尾流湍流警示。目前,UAM飞行器之间的分离标准研究仍处于起步阶段。Cotton提出了一组概念性分离标准,而Kim等人则基于全球定位系统(GPS)误差提出了动态分离方案。然而,正如第2节所指出的,目前对UAM飞行器的旋翼尾流与尾迹气流特性仍缺乏系统认知,而这些参数恰恰是决定安全间隔的关键因素。此外,对于采用吹流增升飞行方式的航空器(如Electra机型),其气动特性及尾流行为对ATC分离标准与航路设计的影响,也亟需进一步研究。

4.2 城市空中交通管理的可扩展性挑战

与传统航空运输相比,城市交通体系的运行规模更为庞大,而当城市空中交通(UAM)进入成熟阶段后,其运行负载可能会使空中交通管制(ATC)的工作量增加一倍以上。这一潜在增长趋势促使政府机构与研究界投入大量精力,致力于开发新一代空中交通管理体系,以在不影响国家与国际空域中传统航空运行的前提下,确保UAM的安全、有序扩展。然而,如果将UAM运行限制在基于目视飞行规则的低于5,000英尺的都市空域范围内,将会显著制约该产业的发展潜力。例如,若UAM飞行器仅配备VFR设备并运行于非受控空域,其可利用的城市空域可能不足50%。此外,从安全性角度来看,VFR飞行的风险水平约为IFR(仪表飞行规则)飞行的十倍,这对于承担载客运营任务的UAM产业而言,显然难以满足长期的安全与监管要求。

突破空中交通管制(ATC)可扩展性瓶颈的首要思路,是通过建立基于性能的隔离式UAM航路来兼顾安全与运行效率。美国联邦航空管理局(FAA)在其《UAM运行概念文件》中提出,应由各UAM运营主体协同制定标准化的合作运行程序,以实现战略层面的飞行分离;同时,ATC将根据运行需求提供战术控制与空域准入管理。该文件还构想了一个UAM航路网络体系,以实现垂直起降场(vertiports)与传统机场之间的最优连接,并逐步支持更复杂的空域运行环境。在这一体系中,ATC将负责确保非参与航空器与UAM运行航线的安全分离。至于潜在的冲突消解职责,可由UAM运营方、飞行员或自动化系统承担。更具前瞻性的研究提出了多种高密度空域运行概念,例如:(1)分层高度隔离

空中航道与气流管道;(2)“天空高速公路”;(3)以及重新定义的城市空域结构,将传统航空交通限制在严格划定的进出航廊中运行。理论上,这些方案可在一个100公里 × 100公里的区域内容纳多达一百万架UAM飞行器的并行运行。然而,这些构想目前仍停留在前瞻性与概念性阶段,其实现路径与支撑技术体系尚有待进一步探索与验证。

第二种思路是实现空中交通服务的去中心化。研究者提出了一种面向服务的联邦式体系架构,旨在将空中交通管制工作负载在传统航空导航服务提供方与面向UAM的第三方服务提供方之间进行分担。在这一体系中,航空导航服务提供方(如FAA)将主要承担约束与指令制定的职能,并向UAM运营者及其服务提供方提供高精度气象信息、地形与障碍物信息以及空域结构数据等关键输入;而不再对每一架UAM飞行器及其具体飞行轨迹进行实时管控。

然而,这种去中心化的体系架构也带来了两项重大挑战:其一是如何在不同UAM服务提供方(PSUs)之间实现最优成本分摊以维持系统整体效率;其二是如何在多运营主体并存的情况下确保飞行安全。针对PSU之间的成本分摊问题,可以借鉴以往在机场经济学、航路定价以及航空导航服务提供方领域中所建立的定价与竞争模型。这些研究为UAM服务体系的经济协调提供了可行的理论基础。Qin等人)进一步构建了一个三层级PSU竞争经济模型,研究结果表明:在同时存在公共型PSU与私营PSU的情形下,公共选项的引入可以提升消费者剩余,同时保证私营服务提供方仍具备盈利能力。这一方向仍有待深入研究与拓展。此外,美国国家航空航天局(NASA)通过无人机系统交通管理飞行试验以及UAM X1–X4项目,已初步验证了在低密度运行环境下,通过多PSU间的战略冲突管理可以实现系统级安全保障。然而,如何在高密度运行环境下确保安全,仍是去中心化空中交通服务模式所面临的关键难题——也正因此,成为未来UAM研究的重大机遇。

4.3 通信与数据基础设施的挑战

在城市空中交通(UAM)从中期过渡到完全成熟运行阶段的过程中,系统将逐步过渡至由远程操控飞行员负责的运行模式,以控制具备简化飞行操作等新能力的航空器。远程操控预计将逐步成为主流运行方式,并最终实现单一操作者控制多架飞行器的体系结构——即业界常称的 m:N控制问题,这一议题将在第4.4节中进一步讨论。然而,将飞行员从机上移除的同时,也带来了新的空中交通通信挑战。在现行系统中,空管管制员只需按下话筒按钮,即可通过开放共享无线电信道向飞行员广播指令,并实时收到飞行员的口头确认。而在引入自主飞行器的未来空域中,通信链路将显著复杂化:自主飞行器需首先接收来自管制员的指令,再将该指令转发给其对应的RPIC;随后RPIC作出响应,飞行器再将该响应回传至管制员。这一往返通信过程增加了两个跳数,并引入相应的通信时延。从长远来看,在常态运行条件下,飞行器可能能够通过自主应答机制来部分缓解这一问题,但此类系统的安全运行机制尚未完全建立。在短期至中期以及应急场景中,来自RPIC的延迟响应仍可能难以避免。近期的一项针对单RPIC控制单架远程操控飞行器的实验研究表明,在未采用补偿机制的情况下,通信时延与可靠性会对飞行分离保障功能造成影响。研究结果指出,当总体响应时间小于30秒且信息丢失概率低于0.2时,对运行安全的影响最小。因此,未来仍需开展更多类似研究,以确定自主控制技术在安全性与通信性能方面应满足的边界条件,从而在保障安全的前提下实现空中交通管理系统(ATM)的可扩展性。

高密度城市空中交通(UAM)运行需要建立更为先进的数据采集与共享范式。飞行器必须具备感知与交互能力,能够实时感知其他航空器及其周围环境,从而实现及时的冲突检测与解脱以及主动防撞。例如,UAM飞行器将在空域中与传统目视飞行规则的航空器共享运行空间。由于VFR运行的航空器通常无需提交飞行计划,且不受空中交通管制的严格监管,因此如何实现对这类航空器的有效探测与避让,可能成为制约UAM系统规模化发展的关键瓶颈。目前,对VFR交通行为特征的研究仍相对有限。Bulusu及其同事提出了一种基于统计建模的VFR交通行为表征方法,并进一步探索了利用机器学习技术预测VFR飞行轨迹。然而,这些方法依赖于传统的飞行轨迹数据采集方式,而在受控空域之外,VFR航迹数据极其稀缺,严重限制了模型的适用性与准确性。为此,战略性布设地面与空基传感器基础设施可能成为解决该问题的关键途径,也是未来值得深入研究的重要方向。此外,飞行器间通信及其所需的数据带宽同样构成高密度UAM运行的另一项重大技术挑战。

4.4 自主与远程操控运行

部分城市空中交通(UAM)企业正致力于采用远程操控飞行器,而另一些则专注于完全自主飞行器的研发与应用。关于机外飞行员这一概念,不同研究对其定义存在差异。本文参考 Cotton的分类框架,将其置于一个由高到低的飞行员参与程度连续谱上:即回路内飞行员、回路上飞行员,以及飞行操作管理员。

PITL 需主动控制飞行器的推力与气动舵面,以维持姿态与飞行轨迹——类似于通过遥控设备在目视视距范围内操作无人机的方式。POTL 则是利用高度自动化系统的飞行员代表,例如现代商用客机的机长。此类飞行员可通过输入飞行轨迹指令,让自动驾驶系统从起飞后不久一直控制飞机直至着陆。POTL与自动化系统保持持续的交互与监控,因此在必要时能够迅速接管飞行器;他们可以在机上,也可以远程操控。POM(飞行操作管理员)则是以任务管理为主的角色,他们不一定比持证飞行员成本更低,但可以同时管理一架或多架航空器的运行。POM在必要时可调整飞行任务,但无法像PITL或POTL那样快速介入单一航班的飞行控制。因此,飞行器必须依靠机载传感器、逻辑控制系统与安全管理模块来实现自主应对。在自主运行的连续谱中,POM的管理模式可以从“一名POM对应一架航空器”逐步扩展到“一名POM同时管理多架航空器”。随着单个POM可同时管理的飞行器数量增加,系统的自动化程度相应提升,从而实现自主飞行的成本节约效应。

许多电动垂直起降飞行器(eVTOL)制造商现已加入通用航空制造商协会。目前,“回路上飞行员”的运行模式已在商用航空领域得到广泛应用,但在通用航空中尚未完全建立。近年来,通用航空领域正在积极推动简化飞行操作的发展,这是一种POTL形式的运行理念,正逐步被UAM飞行器制造商所采用。Garrow等人指出,业界普遍对近期实现远程操控UAM持怀疑态度。他们认为,这种观点推动了行业将重点放在简化有人驾驶飞行器操作的方向上,通过高度自动化但尚未完全自主的系统来增强飞行控制与导航能力。

在过去二十多年中,美国军方已在国家空域系统中长期运行大型的远程操控无人航空系统。这些飞行器通常由“回路上飞行员”进行操控,但在必要情况下,也可以切换至“回路内飞行员”模式以实现更直接的控制。在一项针对有人与无人战斗机飞行安全性的系统性对比研究中,Jaussi与Hoffmann指出,“捕食者”MQ-9“收割者”无人机目前的运行安全水平已与F-22战斗机相当。这一结论具有统计显著性,并基于超过200万飞行小时的实证数据得出。这些UAS任务一般在仪表飞行规则下执行,通常在受限空域中爬升至飞行高度层180(约18,000英尺)以上的受控空域,以避免与未受管制的目视飞行规则航班发生潜在干扰。由于这类大型UAS任务的飞行数量相对有限,因此并不会对现有空中交通管制系统造成过大负担。然而,UAM企业家预计UAM飞行量将在短时间内远超当前军用UAS的运行规模,并计划主要在低于5,000英尺(1,500米)的高度层内运行,同时覆盖受控空域与非受控空域。

美国联邦航空管理局(FAA)在其《城市空中交通运行概念文件》中提出,在UAM发展的初始阶段,将主要采用前POTL型飞行器,即由UAM飞行员在目视飞行规则(VFR)下直接操纵的飞行器;而在中期阶段,则逐步引入由“回路上飞行员”控制的UAM飞行器。该文件同时指出,远程操控与自主运行将主要出现在更高成熟度阶段,这一阶段将对整个行业提出更高的技术与监管挑战。值得注意的是,UAM产业在早期商业化过程中,可能需要依靠自主化运行所带来的成本节约——即通过飞行操作管理者模式——来实现真正的规模化起步与经济可行性。

Marien 等人的研究表明,若能实现运营成本降低 40%,则区域空中交通的成本将可与地面交通相竞争。他们进一步指出,这一成本削减可通过无飞行员运行实现。与此同时,飞行员资源短缺也是行业面临的重大挑战。根据波音公司的预测,到 2041 年,仅北美地区就需要新增约13 万名飞行员以满足航空运输需求。这一趋势将加剧航空公司之间对合格飞行员的竞争。由于飞行员通常更倾向于加入大型航空公司,区域航空运营商预计将面临严重的人才短缺问题。在此背景下,飞行操作管理者的运行模式能够在一定程度上缓解飞行员供给不足的问题。通过提高单名飞行员的管理能力,使其同时指挥或监管多架飞行器的运行,可有效应对市场对运力增长的需求。这一价值主张正成为推动自主飞行技术投资的重要驱动力,促进了诸如 Xwing 和 Reliable Robotics 等自主飞行公司在该领域的快速发展与资本投入。

在受控空域中实施飞行操作管理者模式运行,面临一系列复杂而棘手的挑战。目前,大型无人航空系统通常在仪表飞行规则下于超视距条件中运行,并且在几乎所有飞行高度都与空中交通管制(ATC)保持持续通信。相比之下,UAM飞行器可以在非受控空域中运行,而无需与ATC进行直接联系。然而,在这种运行环境下,必须依赖战术级冲突探测与解脱技术,以确保UAM飞行器能够与目视飞行规则(VFR)的航空器保持安全间隔。这一需求推动了相关标准的制定与发展,例如RTCA特别委员会228针对“探测与避让”设备所制定的标准,以及RTCA文件365。这些标准背后依托了大量的算法研究工作。在此基础上,Chen等人研究了配备战术级DAA设备的UAM飞行器在不同空域配置下的空域利用效率;而Campbell等人与Gregory等人则进一步探讨了UAM在异常与应急情境下的运行安全性。

关于单名飞行操作管理者同时操控一架或多架飞行器的运行挑战,当前在人机自主领域已成为活跃的研究主题。Mathur 等人将PITL–POTL–POM 的演化过程视为有人驾驶飞行器走向自主化的发展路径,而从战术级探测与避让设备到完全自主飞行的技术演进,则被视为无人驾驶飞行器自主化路径。这两条路径及其互补性已得到焦点小组研究的支持。Battiste 与 Strybel提出,如果飞行器配备了稳定性增强系统,人类操作员即可通过速度控制的方式对其进行有效操纵。Vempati 等人、Holbrook 等人以及Prinzel 等人分别研究了用于评估UAM领域人机自动化角色分配的理论框架、人–自主系统协同中的关键挑战以及相应的改进建议。此外,美国国家航空航天局(NASA)的一项UAM市场研究指出,UAM飞行器市场的推广仍将面临公众对自动化与无人化运行的担忧。因此,如何提升公众对自主系统的信任度,将成为未来城市空中交通研究中的一个极具价值的发展方向。

五、结论

本文从当前与未来的主要挑战视角出发,对城市空中交通相关研究进行了系统综述。截至目前,UAM领域已涌现出一批由电池—电驱动系统革命所推动的新一代垂直起降与短距起降原型飞行器。本文回顾了航空发展的历史经验,指出在UAM发展的早期阶段,任何一起严重事故都可能对其生存与公众接受度造成毁灭性影响。这一认识促使学界积极开展关于UAM飞行器空气动力学特性的研究,尤其是围绕其对周边航空器、地面人员及基础设施可能构成的风险展开深入探讨。与此同时,UAM飞行器的出现也推动了多个交叉研究方向的发展,包括:

(1)与之相适应的机场与垂直起降场设计研究;

(2)城市空域与空中交通管理体系的演化;

(3)UAM网络结构设计及其与地面交通系统的融合;

(4)以及支撑未来无人化运行的自主飞行技术等领域。

在多数应用场景中,城市空中交通(UAM)被视为一种中程空中运输方式,其出行链条中仍包含非航空的首程与末程。采用垂直起降(VTOL)与短距起降飞行器,有望显著缩短出行过程中的首末段时间,从而实现整体出行效率的根本提升。这类飞行器通常配备数量较多的固定或可调旋翼,其气动特性直接决定了安全间隔标准以及起降程序。而这些运行程序反过来又影响着垂直起降场(vertiport)设计、空域结构规划及UAM空中交通管理体系的构建。目前,关于这些关键要素之间跨领域关联机制的研究仍不充分,其系统性认识有待在未来文献与研究中逐步形成与完善。

与传统机场不同,垂直起降场受土地资源限制更为明显,其运行能力受到登机位而非跑道容量的约束。此外,在UAM运行中,飞行器调度延误、乘客候机时间与充电时间的时间尺度大致相当,而其中任意一个环节的延迟都可能演变为系统的瓶颈因素。因此,对垂直起降场的运行与规划研究亟需建立一套新的建模体系、分析工具与控制方法,以支撑高效且安全的城市空中交通运行管理。

城市空中交通(UAM)网络设计研究的核心目标在于,通过优化垂直起降场选址与网络连通性,确保UAM系统能够有效满足大规模出行需求,并最大化其对用户的出行效益。合理的垂直起降场布局应当能够显著缩短首末段地面出行时间,从而提升UAM整体的出行效率。此外,现有研究还致力于在系统层面上优化机队规模与垂直起降场容量、充电策略及调度机制,以实现UAM资本投入与运营成本的最小化。

在低密度运行阶段,城市空中交通(UAM)可以借鉴目视飞行规则的运行模式以及直升机航线与操作程序。然而,现有研究表明,当UAM进入中至高密度运行阶段时,其运行将难以保持“自由飞行”模式,而需要通过对空域进行结构化设计,将其划分为航廊与过渡节点来实现有序运行。当前,空中交通管制(ATC)为传统航空交通提供战术级分离管理,而大型航空器通常配备有战术防撞系统,如空中防撞告警系统。然而,现有的空中交通管理体系(ATM)及其战术分离机制并不能直接推广至UAM,尤其是在大规模运行场景下的适用性仍存疑。为应对这一问题,相关研究正在逐步形成新的发展方向,包括:联邦式第三方空中交通服务体系的概念;新一代战术级“探测与避让”设备;以及面向UAM高密度运行的战略级冲突解脱方法。这些新概念的提出标志着UAM空域管理研究正从传统集中式管制模式,迈向更加开放、分布式与智能化的管理范式。

通过自主化技术的发展,城市空中交通(UAM)有望实现显著的成本降低。这种降低主要源于飞行运行模式的演进——从每架飞行器一名飞行员,到每架大型载客飞行器(超过10名乘客)配备两名飞行员,再到最终实现一名飞行操作管理者(POM)同时管理多架飞行器的完全自主化体系。要实现这一目标,自主飞行器必须具备局部与全局态势感知能力,并同时掌握低层控制与高层自主决策控制。现有研究表明,简化飞行操作的发展对UAM具有重要价值,是实现自主飞行的关键技术基石之一。与此同时,美国国家空域系统(NAS)中为大型无人航空系统(UASs)开发的战术级“探测与避让”技术,为UAM的局部态势感知、飞行控制(control)及战术级冲突解脱提供了可直接借鉴的技术路径。此外,UAM空中交通管理(ATM)领域的最新研究正在构建支持全局态势感知与自主战略级控制的技术框架,从而为未来全自主UAM运行体系奠定基础。

(全文完)

丨声明:本文稿内容来源于Annual Review of Control, Robotics, andAutonomous Systems(2025年1月2日)示例图片素材来源于原文作者,图片版权归原作者所有,如果分享内容侵犯您的版权或者所标来源非第一原创,请及时联系小编,我们会第一时间做出处理。

(原文支持免费下载,请关注留言或底部添加助手)

1、《城市空中交通研究挑战与机遇》

格言低空—产研记录

我们 | 作为独立的专业志愿者团体

秉承 | 专业理想与价值观

信守 | 共享、互惠互利的原则

关注 | 低空产品、低空飞行、低空生产力

愿景 | 帮助中国低空可持续发展

感谢 | 您一直以来的支持

报名 | 后台留言关键词“志愿者”了解

交流 | 可上方扫码加助手微信

2024-2025 © 转载请注明:

转载自公众号“低空产研记录”