【编者按】

本文深入解析了TSMC与NVIDIA如何协同攻克AI芯片散热瓶颈,直面算力提升带来的热管理挑战。文章系统介绍了从微通道液冷、SiC基底到金刚石薄膜等一系列前沿冷却技术,剖析其原理、进展与产业化路径。旨在为读者呈现半导体散热技术的最新图景,揭示热管理如何从“辅助环节”跃升为决定AI算力发展的关键战场。

AI芯片的发展根本上是受追求更高性能所驱动,但这亦带来了严峻挑战:热管理。有效散发因功耗上升而产生的巨大热量,已成为下一代AI芯片架构的关键设计考量。

在系统层面,光学引擎的集成被广泛视为突破高带宽互连瓶颈的未来解决方案。然而,光学信号对温度波动高度敏感——即使轻微偏差也会导致传输损耗与性能下降。正因如此,台积电采用了微环调制器方案,但该调制器本身对工作温度有着严苛要求。因此,台积电与英伟达等企业正积极探索下一代冷却技术,以满足这些散热需求。

在逻辑制程方面,台积电从N3到N2再到A16的演进不仅涉及几何尺寸微缩,更代表了晶体管架构的转型:从鳍式场效晶体管,到全环绕栅极,最终在A16世代实现超级功率轨架构。这一系列变革旨在实现功率、性能与面积的最佳平衡,为高效能人工智能计算奠定基础。

然而,从封装与材料的角度来看,新的挑战随之浮现。传统散热方式依赖热界面材料,其材料选择有限,且热可靠性受限于特定温度范围。为解决此问题,台积电提出创新的直接液体冷却解决方案。通过采用背面铜柱工艺,将微流道结构直接集成于芯片背面,使热量能通过直接液体对流方式排出,显著提升冷却效率。

尽管如此,由于无热界面材料架构尚未完全成熟,产业目前仍依赖通过封装顶盖进行热传导的散热管理方式。这促使微通道顶盖概念应运而生——通过将微通道直接蚀刻于封装顶盖内表面,并结合液体冷却。在全面普及背面液体冷却之前,微通道顶盖有望成为关键的过渡方案。

SemiVision认为,当前AI芯片逻辑制程设计几乎完全在高密度条件下进行。虽然这种设计方法显著提升了单位面积计算性能,但也导致功率密度与热通量极高,形成新的热管理瓶颈。关键问题也由此产生——AI芯片内部产生的热量能否充分且均匀地传递至封装顶盖?

芯片内部热路径涉及多层结构——硅衬底、金属互连、微凸块、底部填充料、热界面材料等。由于这些分层热界面的存在,热量无法以百分之百效率传递至顶盖,从而导致局部"热点"产生。这种累积热阻是限制芯片最大功率输出的主要因素之一。

首要关键在于缩短热路径并降低各层界面热阻,同时结合引入高导热系数材料,例如:

• 金刚石薄膜/化学气相沉积金刚石

• 碳化硅衬底

• 铜-金刚石复合材料

这些材料能显著提升整体传热系数。

第二关键在于增加有效热交换表面积——通过扩大流体-固体接触面积来增强对流传热。这推动产业探索数项前景广阔的解决方案:

(1)微通道冷板

• 方法:在铜或硅衬底上蚀刻微米级通道,冷却液直接流经芯片近端。

• 优势:最大化表面积体积比;显著降低热阻。

• 挑战:压降较高、堵塞风险及泵浦功耗增加。

(2)碳化硅衬底作为散热片

• 材料:碳化硅导热系数约达370–490 W/m·K,兼具优异机械强度与高耐压能力。

• 应用:作为均热基底衬底,可同时改善热扩散及机械/电气性能,适用于未来热通量大于1 kW/cm²的AI芯片。

(3)金刚石薄膜/化学气相沉积金刚石

• 导热系数:1000–2200 W/m·K——远超硅(约150 W/m·K)与碳化硅。

• 应用:作为均热中间层或涂层,直接沉积于芯片或封装表面。

• 优势:超低热阻,可近乎瞬时分散热点;适用于热通量大于500 W/cm²场景。

• 挑战:成本高昂、化学气相沉积工艺复杂,以及与铜或碳化硅的热膨胀系数失配。

• 超纳米晶金刚石——由纳米尺度超细晶粒构成。

• 纳米晶金刚石——晶粒尺寸略大于超纳米晶金刚石,但仍属纳米级。

• 微米晶金刚石——由典型微米级大尺寸晶粒构成。

• 单晶金刚石——无晶界的单片无缺陷结构。

超纳米晶金刚石与纳米晶金刚石因声子受晶界强烈散射,导热系数极低,接近传统半导体。微米晶金刚石因晶体尺寸增大减少边界散射并改善声子传输,导热系数显著提升至2000–2200 W/m·K范围。单晶金刚石导热系数最高,接近2500 W/m·K,成为已知导热性能最优异的材料之一。

这种晶体尺寸与热性能间的明确关联,对高功率电子冷却用金刚石材料的选择至关重要。微米晶与单晶金刚石尤其有望用于下一代人工智能/高性能计算芯片的均热片。

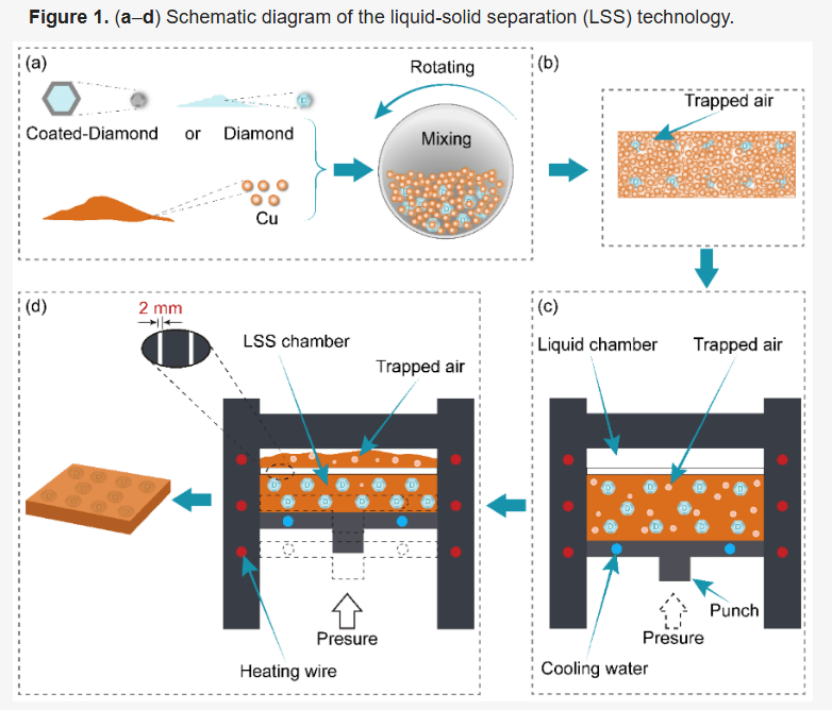

(4)铜-金刚石复合材料

金刚石/铜复合热管理方法展现出应对下一代高功率电子冷却的巨大潜力。通过采用液固分离技术将镀钛金刚石颗粒融入铜基体,该复合材料在保持强界面结合的同时实现极高导热系数。薄层碳化钛界面层的形成至关重要,能显著降低界面热阻,实现金刚石颗粒与铜基体间的高效热传递。实测导热系数达457 W/m·K,且在优化涂层厚度时理论潜力超过600 W/m·K,此法为传统均热片提供了轻量化、机械坚固且热性能更优的替代方案。通过精确控制涂层厚度与体积分数实现结构可调,使其高度适用于人工智能/高性能计算芯片、功率器件及先进封装平台,其中高效散热对稳定高密度运行至关重要。

• 台积电聚焦于演进热界面材料、硅集成微流道及引入碳化硅/金刚石衬底,持续突破材料与先进封装界限。

• 英伟达着重发展微通道冷板、系统级液体冷却(直触芯片与直触硅晶),以及热管理与封装架构的协同设计。

两家企业正朝着相同目标汇聚:

• 降低热阻

• 增加有效散热面积

• 实现未来AI芯片在更高功率与更高密度下的稳定运行

在人工智能计算时代,热管理演进正变得与逻辑微缩本身同等重要。

随着生成式人工智能与高性能计算的爆发式增长,芯片功耗与热通量密度均急剧攀升。单颗图形处理器或人工智能加速器的热设计功耗已突破千瓦级,并向3000–5000瓦范围迈进。

虽然传统风冷与冷板液冷可延缓热失控,但难以应对高达800–1000 W/cm²的热通量密度。在此背景下,微通道液体冷却已成为产业新焦点。通过采用微米级通道结构,其大幅增加传热表面积与流体扰动,实现前所未有的冷却效率水平。

原文媒体:Semi Vision

原文链接:

https://tspasemiconductor.substack.com/p/tsmc-x-nvidia-breaking-the-thermal