分析师 刘萌媛 刘铁鹰

量子位智库 | 公众号 AI123All

AI播客现在是否已成为了一门好生意?

尽管市场潜在空间尚未明晰,但不同的初创产品正在这条小众的赛道走出不同的方向。

前有量子位智库访谈过的ListenHub,主打通过AI将文本转成高质量播客,后有定位“专属AI电台”的来福,根据用户需求生成播客内容。

而量子位智库持续观察的另一款典型产品,则走的是播客+知识管理的道路,通过AI为播客做转录、总结和结构化输出,它就是Podwise。

Podwise作为一款独立团队开发的AI产品,实现了上线即盈利。

为了进一步探寻这款产品背后的逻辑、设计与规划,量子位智库邀请到了Podwise的创始团队, 也是硬地骇客播客节目的三位主播——Saito、归归和一啸,和我们深入聊了聊这款产品。

在这次访谈中,三位创始人分享了Podwise作为一款AI播客效率工具的目标用户和使用场景,以及Podwise如何识别产品的PMF(产品市场匹配度)、如何找到自己的付费用户,还分享了对于AI产品功能开发、数据指标、核心壁垒、模型选取等方面的思考。

无论是播客爱好者,或者对知识管理有需求的用户,亦或是小众赛道的AI创业公司,期待大家都能够从本次访谈中找到一些属于自己的参考。

关于Podwise:

Podwise来自硬地骇客,是一款专为播客听众设计的AI知识管理应用。其核心定位是把“听完就忘”的线性音频,变成可检索、可复用、可沉淀的结构化知识。

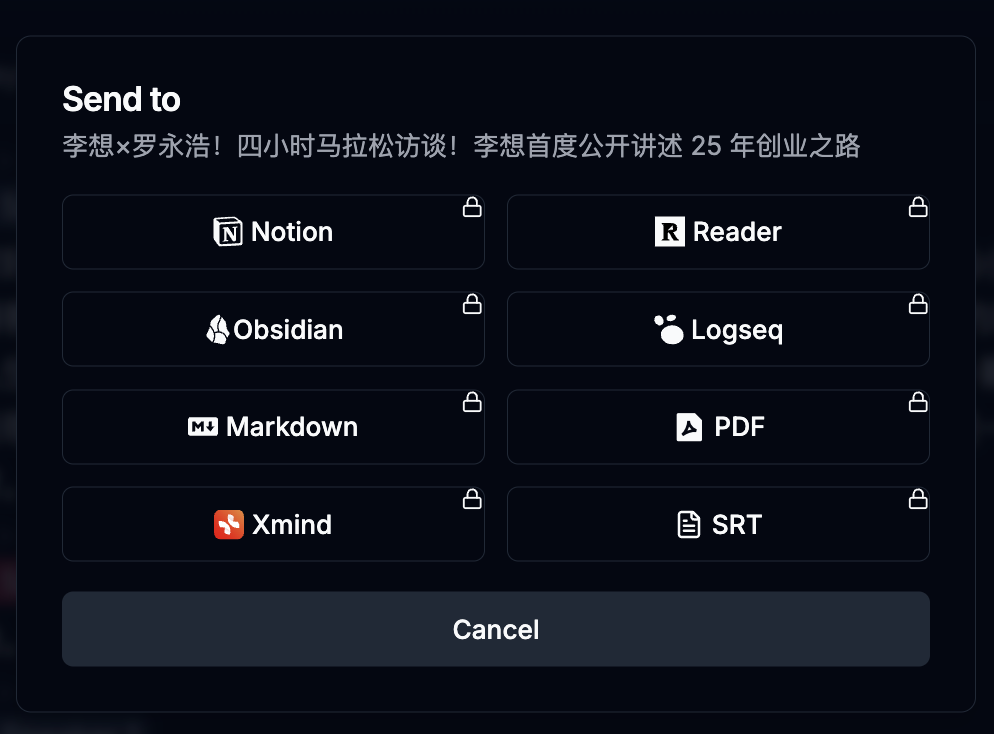

Podwise主要面向“把播客当学习资料”的人群——投资人、自媒体、终身学习者等,用AI把音频自动整理成文字+脑图+大纲,并一键同步到Notion、Obsidian、Readwise等知识库,解决“长播客难回顾、关键信息找不到”的痛点。

△Podwise网页版页面

Key Takeaways:

以下为硬地骇客创始人Saito、归归和一啸与量子位智库对谈的详细内容。在不改变原意的基础上,量子位智库进行了部分内容修改及简化。

访谈实录分割线

1、人们听播客为什么需要AI效率工具?Podwise的目标人群和使用场景是什么?

量子位智库:用一句话精准形容Podwise,和新推出的Castwise,这两款产品给受众带来的核心价值?

硬地骇客Saito:Podwise是专门给Podcast听友设计的AI效率工具。

它能对一集播客做转录,生成逐字稿,还能整理摘要、脑图,帮你明确内容重点,标注出高光片段和金句。针对英文节目,我们还有沉浸式翻译功能,能让你快速获取信息。

Castwise是面向Podcast制作人的效率工具,也就是主播或节目制作人。他们制作好节目音频后,上传到Castwise,我们的AI能自动生成shownotes——做播客的人都知道,手动打shownotes、切时间点标注内容很麻烦。

除此之外,它还能生成各类社交媒体宣发素材,比如Twitter的threads、小红书的图片、微信长文章,还有独立网页,帮他们提升创作和推广效率。

你看这两个产品的名字,“Podwise”和“Castwise”,前面的“Pod”和“Cast”合起来刚好是“Podcast”。“Pod”本身就是Podcast的缩写,“Cast”有剪辑后置的意思,这算是我们在播客领域的完整布局。

量子位智库:很多人听播客是磨耳朵或开车时放松,这类场景似乎用不上效率工具。想追问Podwise的精准目标人群和核心使用场景是什么?

硬地骇客Saito:你说的这个点很关键,我们其实把播客分成了“干播客”和“湿播客”。你讲的磨耳朵、开车听的,很多是“湿播客”,主打情绪价值,比如搞笑聊天类,这类内容没什么金句或硬核信息要记,单纯放松就行,确实不需要Podwise。

Podwise聚焦的是干播客,也就是有硬核内容、高信息量的播客,比如科技、AI、历史、健身、健康这些领域的节目。

我们的核心用户也不是播客的主流消费人群——播客里女性用户比男性多,但我们产品的男性用户占比更高,主要集中在三类人:

第一类是投资人,一级、二级市场的VC特别多。

播客里藏着很多行业洞察、趋势和一手信息,比如A16Z、Acquired的播客,都是投资人想第一时间获取的内容。

但投资人天天出差,不是坐高铁就是坐飞机,根本没时间完整听,所以他们需要快速捕获核心信息,这正是我们能解决的。

第二类是自媒体从业者。

他们总在想“要发什么内容”,如果发大家都知道的消息,要么得写得更好,要么得更快。

而播客里有很多新奇、小众但有信息量的内容,特别适合二次传播。我们能帮他们把播客内容变成笔记、文章等可分享素材,形成信息差,这部分人的需求特别强烈。

第三类是终身学习者。

很多人把播客当学习渠道,比如老罗采访李想那期4小时的节目,有价值的内容会反复听、做笔记。Podwise能帮他们更好地消化这些内容。

这三类人选择我们,核心是满足两个需求:

一是高效消费播客内容,通过摘要、转录,把高亮信息同步到Notion、Obsidian、Readwise这些他们常用的知识管理工具里,省时间、省精力,还能快速拆解内容;

二是实现二次转化,把播客内容变成能传播、能留存的笔记或文章。

△Podwise的总结、思维导图和转录功能

△Podwise一键同步个人知识库

2、Podwise相比其他音频总结工具,有哪些核心优势和壁垒?

量子位智库:通义听悟、飞书妙记这些工具也能做音视频总结,从你们从业者的角度看,播客消费者想获得高密度信息时,最关注什么?Podwise的核心优势在哪?

硬地骇客Saito:用户最关注的点,也是我们的优势,本质是我们对播客领域的Know-how比泛化工具深。那些大厂工具是做“音视频转文字”的,不是专门针对播客的,而我们只聚焦播客。

第一个优势是转录准确性更高。

我们和通义听悟、飞书妙记,还有海外的Snipd都做过对比,我们的转录准确率明显更高。这背后是我们在转录技术上花了很多功夫打磨出来的。

第二个是全平台声纹识别。

其他工具识别说话人,最多标个“说话人1”、“说话人2”,但我们不一样——如果产品里标记过这个人是罗永浩,那不管他出现在哪个播客里,系统都能直接识别出“罗永浩”;马斯克在不同节目里也能被精准认出。这是我们独有的能力。

第三个是超长内容处理能力。

播客和其他内容不一样,超过4小时的节目很常见,比如老罗采访李想、Lex Fridman最新那期超过10小时,国内播客“面基”也有10小时的内容。很多工具最多支持2到4小时,再长就处理不了,而且准确率堪忧。但我们能轻松应对这类超长播客,这也是用户选择我们的关键原因。

还有一点,很多同类工具是浏览器插件,做得很轻,但有致命问题:它们不能自己转录,只能拿浏览器里的信息二次分析,大多只能处理YouTube的内容——因为YouTube有字幕。

但播客没有字幕,所以这些插件根本处理不了播客。就算处理YouTube内容,它们也没有说话人识别,分不清是李想还是罗永浩的观点,很容易混淆。我们则完全没有这些问题。

3、为什么选择做AI播客工具?又是如何判断Podwise是否达到PMF的?

量子位智库:播客市场规模一直被质疑,你们当初为什么决定做播客相关的AI工具?而且产品出现得还比较早。

硬地骇客一啸:一开始我们没明确要做播客AI工具,我们先做了硬地骇客的播客节目,慢慢积累了自己的听众社群。

后来发现一个现象:我们每录一期节目,Discord群里就有听众主动总结内容,扔到群里分享,说“这三个哥们讲了这些内容,感兴趣的可以听”。不止我们的社群,即刻、小红书上也有很多“播客课代表”,写大量笔记分享节目内容。

那时候AI大模型刚好出来,我们觉得这是个契机——虽然播客相对整个音频领域是小众赛道,但既然大家有做笔记、总结的需求,结合AI应该能做出一款有用的工具,就这么启动了项目。

量子位智库:很多人发现的需求可能只是小范围的,不一定能支撑产品长期发展。你们是通过什么信号确认Podwise达到PMF,值得长期商业化投入?

硬地骇客一啸:做产品没法一开始就断定会成功,我们只是先基于需求信号做了个MVP尝试。没想到刚放出来一两天,邮件订阅的等待列表就超过100个用户了,这个增长速度让我们觉得“有戏”,是第一个好信号。

MVP上线后,我们没花钱预处理全球播客,完全靠用户驱动——用户用一次,就转录一期节目。结果每天都有大量新的播客数据增长,这说明用户是真的在使用产品,而不是好奇一下就走了。

最关键的信号是付费。播客用户里,我们的核心人群——投资人、自媒体、学生、硬核知识爱好者——大多集中在北美、海外和国内北上广深这些沿海地区,消费能力本身就强。

我们的付费率在SaaS产品里算靠前的,付费密度很高。看到有人愿意真金白银为产品买单,我们就确认达到了目标PMF,可以继续投入了。

不过这些MVP阶段的用户也不是纯自然增长,我们自己的播客节目也带来了不少流量。

4、Podwise最关注的产品指标是什么?在产品早期就开启付费订阅是基于什么考虑?

量子位智库:目前Podwise最核心的关注指标是什么?能透露一些业务进展吗?

硬地骇客Saito:我们最关注的是续费率,刚才一啸也提到了付费相关的点。

AI产品的续费率比传统To B SaaS低太多了。你看最近上市的Figma,上市前财报里续费率是140%,意味着同一家公司要么多买了40%的席位,要么增购了其他产品,所以续费率才这么高。

但现在所有AI产品的续费率都到不了100%,退订率反而很高。有些月付产品的退订率甚至超过50%,第一个月卖100个用户,第二个月能续费的只剩50个。

还有些产品搞“首月免费”,把免费用户算进订阅量里,次月用户全跑了,还对外吹ARR多高,这数据其实很虚假。

我们还好,没做大规模投放,用户增长靠口碑,退订率一直很低。我们觉得与其追求这种虚荣的ARR,不如踏踏实实把续费率做上去,这才是能长久的关键。

量子位智库:很多产品先打磨功能、攒口碑,再谈付费。Podwise为什么早期就直接追求付费?付费模式是怎么设计的?

硬地骇客Saito:我们判断PMF的核心标准是有人付费,不是“有人用”。用户再多,不付费也说明产品没真正解决刚需;有用户愿意付费,才是最真实的认可。

而且播客市场本身不大,国内小宇宙这几年才起来,商业化规模比长视频小得多,跟抖音这种短视频更是没法比。

国内播客的商业化还全集中在头部,中腰部根本拿不到分润和商业合作;海外稍微好点,但播客投放的CPM值比YouTube差远了,就算有1000个订阅,也分不到多少钱。

我们的核心用户有付费能力,同时产品成本很高——转录要消耗大量GPU资源,总结要消耗大量token,播客时长又长,token消耗更是翻倍。

要是搞免费或者长周期免费,我们根本扛不住成本,用户用完免费额度也会跑,反而做不长久。

所以我们设计了这样的付费门槛:免费用户每月能看4期转录内容、4期总结内容,差不多够覆盖1-2个播客的月更新量。

如果是刚需用户,比如投资人、自媒体,付费后(标准版)能看全平台的转录内容,还能自己选20期节目转录;专业版每月50期。

另外我们也在延伸,比如做视频内容。你看老罗进播客行业后,主战场都在B站、小红书、抖音这些视频平台,主打视频播客,音频的空间其实在被压缩,我们也得跟着调整。

5、如何找到付费用户?有哪些高ROI的用户增长方法?

量子位智库:打细分市场要抢用户心智、抓窗口期。针对你们的高付费用户,有哪些ROI不错的增长和宣传方法?

硬地骇客Saito:核心就是出现在他们活跃的地方。

我们最初的关键渠道是即刻,因为即刻是小宇宙的母公司,相当于小宇宙是即刻孵化的,上面有大量播客听友和创作者。即刻有个“一起听播客”小组,创作者在里面发节目,听友在里面找节目,我们就在这儿找到了第一批创始用户,靠他们带了很多新用户。

海外的话,我们主要在Twitter(现在的X)做宣传。但Twitter有个问题,没粉丝的话信息根本传不出去。我们先想办法把账号粉丝做起来,再开始发内容,也吸引了不少用户。

现在来看,最划算的是去信息平权的平台。所谓信息平权,就是每个人都有机会被看到,比如小红书、即刻、Reddit、抖音,这些平台“人人都能火5分钟”。

小红书最典型,就算你没粉丝,发的内容也可能成热帖;就算有粉丝,也可能发不出爆款,很玄学,但这给了我们机会——我们初期没粉丝,靠优质内容也获得了传播。

即刻像百度贴吧、豆瓣小组,发帖所有人都能看到;Reddit也是论坛属性,都很适合初期获客。反而X不适合启动,太依赖粉丝数了。

在这些平台上,要打好用户关注的标签,让他们能搜到你。更重要的是,产品真的帮到用户后,会有“自来水”主动传播。小红书、即刻、X上都有用户自发分享Podwise,这比我们自己宣传管用多了,也说明产品真的创造了价值。

量子位智库:现在很多产品会通过“用户分享产出内容可获现金/免费积分反馈”的方式推动自传播,Podwise如何看待这种宣传方式?是否有过尝试?

硬地骇客Saito:我们有尝试过,其实效果还可以,但尝试过程中出现了一些问题。

我们原本想通过返佣或者赠送会员的方式来做,但在海外平台上操作起来不太方便,如果要真正落地,需要投入比较重的研发成本,所以后续就把这个方式暂停了。

我们产品刚上线时,就有分享相关的机制,当时是用赠送会员的方式鼓励用户分享。结果过了一个月,我们发现那个分享机制其实有问题,之后就通过补偿等方式做了修正。

我觉得这种用户自传播的方式现在挺普遍的,比如你可能知道的成熟产品Monica,它是Manus的母公司旗下产品。Monica的分润力度非常大,要是帮它做传播,甚至能拿到用户付费金额的一半,可能还更多。这一块,我们之后也可能会找相应的资源去推进。

除了用户自传播,我们还做了另外一件事:平台上可以申请Affiliates(联盟推广),主要开放给自媒体人员。比如对方有自己的Newsletter(电子通讯),或者有YouTube频道等,就可以来我们平台申请一个分润链接。拿到链接后,只要用户通过这个分润链接购买了产品,对方就能拿到分润。

这些自媒体人员可能不算我们的核心用户,或者就算是用户,他们的传播渠道也和普通用户不一样。现在我们就是通过这种方式,相当于让类似KOL的角色帮我们做传播。其实这块效果还可以,哪怕没有带来很多转化,至少也能获得不少曝光,我觉得这是个不错的方式。

6、如何评估哪些功能值得做?又如何确定功能开发的优先级?

量子位智库:Podwise功能很丰富,像笔记、高亮、脑图这些,怎么判断哪些功能该做?这么多需求,开发优先级是怎么定的?

硬地骇客归归:我们最初的MVP链路特别简单:用户搜索或导入播客,点转录,转录完导出到Notion、Obsidian这些知识管理工具,就结束了。

上线后,我们开了很多反馈渠道:APP里的Feedback表单、Support邮箱、Discord频道,小红书账号上用户会留言,官网还有个Roadmap入口,用户能投票选想要的功能。

对这些反馈,我们会挑有意思的、没说清楚的,主动联系用户聊使用场景。用户愿意花时间打字反馈,要么是真有需求,要么是用着不爽——我们体量还小,暂时没遇到恶意提需求的情况,所以很重视这些反馈。

但最终要不要做,还是看是否符合Podwise的核心价值。小团队没法搞复杂的需求评审会,基本靠我们对行业和产品的判断:对核心价值有帮助的就优先做,没帮助又费成本的就忽略。

比如有用户说我们的Library管理太弱,想让我们学Notion搞标签、层级、文件夹,我们没采纳。

因为Podwise是信息提取工具,不是信息管理工具,用户早有自己的知识管理体系,我们没必要抢专业工具的活,做好信息提取、检索、快速消费就够了。

再比如,有几个用户说用Podwise学外语,我们就主动聊“加个对照翻译功能会不会更好”,上线后数据显示用的人很多,这就证明需求是真实的。

我们也会做一些“自认为该做”的功能,比如Ask AI——能和AI对话推荐播客,当时觉得AI产品都该有这个标配,就试水做了,结果数据很差,几乎没人用,我自己都很少用。

其实对小团队来说,大规模用户调研和市场调研不划算:规模小,结果可能不准;规模大,又太耗精力。试错成本反而更低,先做出来看反馈就行。

量子位智库:功能上线后,怎么判断有没有击中用户痛点?有哪些衡量指标?

硬地骇客归归:主要看功能产生的数据量。

上新功能时我们会做引导,比如Ask AI上线后放在顶级菜单中间,翻译功能上线后弹窗提示,吸引用户尝试。

过一段时间就去看数据:如果数据很少,说明没人用;如果数据量大,甚至和核心的转录数据比起来比例不错,就说明功能有价值。

量子位智库:有些功能要用上一段时间才显价值,可能初期留存差,你们会不会遇到这种情况?怎么区分看待?

硬地骇客归归:暂时没遇到。我们的功能只要用户真的需要,持续用,数据量就不会掉。如果只是初期新鲜一下,数据很快就归零了,那肯定是功能有问题。只要数据能稳定在某个水平,就说明是有用的。

量子位智库:判断功能是否有价值、该不该做,核心的评判依据是什么?

硬地骇客归归:我们的判断其实很主观,但市场是对的。如果我觉得某个功能特别有用,花大力气做出来却没人用,那肯定是我错了。

所以核心就是“推上去看反馈”。要是真没人用,后续可能下架,或者把入口藏得深一点,把位置让给更有用的功能。

量子位智库:Podwise的业务边界是什么?会往哪些方向迭代?哪些领域绝对不碰?

硬地骇客归归:我们就专注在知识类“干播客”的信息获取这个领域。

有用户提过“能不能做文字转音频”、“把节目翻译成其他语言再生成新音频”,我们暂时不考虑,就算要做,也会做成新品牌的产品。播客本身是小众利基市场,把工具做得太庞杂得不偿失。

接下来会优化核心领域里的功能,比如快速划线、划线后直接做笔记这些,先把这个场景做透。等这个领域没什么可做的了,再考虑用新品牌做其他产品。

7、Podwise如何通过自身的播客know-how让功能体验有别于其他同类工具?

量子位智库:笔记、高亮这些功能在同类工具里很常见,Podwise怎么通过播客的know-how让这些功能有不一样的体验?

硬地骇客Saito:关键还是产品定位。那些泛化的ASR工具,本质就是“声音转文字”,只要转出来、准确率过得去就行。

但我们是专门做播客的,得懂播客的特性。

比如播客有明确的主题,是科技类、历史类还是AI类,我们在转录前会先提取核心内容和关键词,知道这集播客在讲什么,再去做转录。

ASR工具本身有一定推理能力,结合这些前置信息,转录准确率就会高很多。

还有播客有shownotes,这是其他音频没有的——比如课堂录音、会议录音、电话录音,都没有shownotes。有了shownotes,我们能提前掌握内容框架,知道大概讲了什么,转录和后期处理(比如生成文章)时就能更精准,甚至能在转录过程中就植入关键信息,让结果更贴合播客的实际内容。

这种基于播客特性的预处理和优化,是泛化工具做不到的,也是我们功能体验不一样的核心原因。

8、如何选取产品的基座模型?在自研和定制方面做了哪些工作?

量子位智库:不同功能可能用不同模型,你们选模型时的核心思路是什么?会考虑哪些因素?

硬地骇客一啸:第一个肯定是质量,但质量得结合业务特征测试。

对播客来说,最核心的测试就是能不能处理长内容——我们经常要评估模型能不能高质量处理10小时以上的播客,这是播客和其他音频最大的区别。

而且播客场景很复杂:有中文、英文、西班牙文、日文、韩文等多语言节目;主播风格也不一样,我们的硬地骇客是纯访谈式,有人长时间表达,有的播客是聊天式,你一句我一句,还有独白式的;甚至很多播客是多语言混杂的,中英、日英混着说。

这些都是测试的关键点,不同模型在不同场景下表现差很多,必须反复试。

第二个是成本,这对我们太重要了。

GPT 3.5刚出来时,大模型API成本很高,虽然这两年降了不少,但一直是我们重点关注的。MVP阶段我们都舍不得买GPU机器,三个人用自己的电脑跑模型,就是因为成本太高。

剩下的就是基础技术参数了:上下文长度肯定要够,处理10小时播客,短上下文根本不行,Gemini这方面表现好,我们用得也多;还有输出token数、context cache(上下文缓存)、function calling(函数调用)——这些能帮我们做意图识别、调用工具;结构化输出也很关键,我们早期在这上面踩了很多坑,那时候大模型还不支持稳定的结构化输出。

现在各家大模型的基础能力差不多,技术参数也都能跟上,模型切换成本不高。所以选模型其实就是结合自己的业务反复测试,没那么复杂。我们现在是混合用模型,Gemini、GPT的顶尖模型、DeepSeek都在用,根据不同功能场景分配。

量子位智库:转录和总结环节你们自己做了技术优化,是因为现有模型短期满足不了需求吗?

硬地骇客一啸:我们的转录功能是完全自研的。MVP阶段,我们在自己电脑上跑Whisper的开源模型,那时候只是试水,质量确实不行。

后来尝试过各家的API,但第一个坎就是成本太高——音频模型的成本本就比文本模型高,播客动辄几小时、10小时,算下来根本负担不起。比如OpenAI有Whisper的API,但成本太高了,我们一开始就没敢用。

所以我们只能走“基于开源方案做定制”的路,还是以Whisper开源模型为基础,但它处理长音频的能力不够,我们就叠加了很多其他能力:加了VAD(声音活跃探测)模型,加了声纹识别模型——这些都不是Whisper本身有的。

我们还在Whisper上做了动态Prompt植入,转录推理到某个时间点时,给它输入外部信息,比如这集播客的主题、已知的嘉宾信息。

还有声纹识别这块,要实现“马斯克在任何播客里都能被认出”,就得给每个说话人做embedding(向量化),存在向量数据库里,形成全球主播的声纹库。新播客转录时,自动去数据库里检索匹配,就能认出是谁在说话。这些都是我们花了很多精力做的工程优化。

量子位智库:自研除了体现know-how,是不是对成本控制帮助也很大?

硬地骇客一啸:非常大,这步选对了。我们自己定制Whisper方案,再用海外的GPU平台跑服务,现在的转录成本只有OpenAI API的1/15到1/20,至少低十倍以上。

成本压力小了,运营起来才轻松。

9、面对大厂的潜在竞争,Podwise如何建立自己的护城河?

量子位智库:如果小宇宙、喜马拉雅这些大厂做类似功能,你们觉得有护城河吗?会提前布局吗?

硬地骇客一啸:先说说护城河,我的观点可能不一定对。

我觉得现在99%的AI应用产品都没有真正的护城河,包括我们自己。比如Perplexity、Cursor以前多火啊。

但现在呢?Perplexity的光环淡了,Cursor也面临Google、AWS、OpenAI这些大厂的竞争,优势越来越不明显。

大厂其实早就做了类似功能,比如Spotify、Apple Podcast,我们上线后没多久,他们就有音频转录功能了,但对我们影响不大。核心原因是我们切了一个精细化人群,所有产品体验都围绕他们做。

比如我们连接了Notion、Obsidian、Readwise这些知识管理工具,大厂不会花精力做这个——对他们来说太小众了,但这是我们用户的刚需。

另外,我们做的是小众赛道,只要找到1万、2万、5万付费用户就够了,这些用户对大厂来说没意义,他们不会投入资源深耕。我们能和这些用户建立深度连接,他们需要我们的功能,我们靠他们存活,这种关系很稳固。

所以我们的布局就是做好细分场景+生态协同,不跟大厂正面刚,把自己的优势领域做透。

量子位智库:Perplexity和Cursor虽然没强护城河,但还在品类里领先,没受太大威胁,你觉得原因是什么?

硬地骇客一啸:我是Cursor的重度用户,一年前就付费了,对它比较了解。它的成功主要是两点:切入点准,而且抢占了用户习惯。

切入点太关键了,它嵌入在VS Code里——VS Code是成熟的开发工具,用户早就习惯了,不用改习惯就能用AI功能,这个路径选得太聪明了。

然后是抢占用户习惯。虽然AWS、Google的AI coding工具能做类似的事,但Cursor的细节做得好,比如Tab补全、代码Review、diff对比,体验就是更顺手。

用户用久了形成习惯,就算试了其他工具,最后还是会因为“熟悉感”切回Cursor。

但这不是不可替代的。如果大厂的产品免费,而且体验跟Cursor差不多,很多用户可能就走了。所以他们的领先是先进入市场+体验细节+用户习惯绑定带来的,不是技术壁垒。

10、创业团队如何在技术、产品、增长、商业化之间分配资源?

量子位智库:小团队钱、时间、精力都有限,怎么在技术、产品、增长、商业化之间分配资源?你们有两款产品,这方面有什么心得?

硬地骇客Saito:我们三个人刚好是“技术+产品+商业”的铁三角,分工很明确:我管商业化,归归管产品增长,一啸管底层技术和AI。

这种分工能避免短板,很多独立开发者要么技术强但不懂产品和商业化,要么产品还行但技术或商业化拉胯,很难做起来。

现阶段资源主要投在Podwise上,Castwise复用了很多Podwise的能力,比如逐字稿、总结、转文章这些核心功能,只有转网页这些特有功能是独立开发的,这样能省很多成本。

以后做新产品,我们会先想能不能复用现有资源,降低试错成本。现在有vibe coding,做新产品很方便,我们也会保持快速试错的节奏,不排除未来做播客相关或不相关的新产品,靠试错找到机会。

量子位智库:最后如果让三位老师再安利一下Podwise这款产品,大家会对读者们说些什么?

硬地骇客Saito:如果您喜欢获取知识,对“干播客”感兴趣,还注重知识效率,那Podwise很适合您。

它能帮您快速获取播客内容,还能和Notion、Obsidian这些您常用的知识管理工具连接起来。我们会把播客内容拆解开,做好总结,提取重点,帮您放进自己的个人知识管理系统(PKM)里,方便留存和使用。

特别是对英语播客感兴趣的朋友,我们有沉浸式翻译功能,支持日语、韩语、英语、西班牙语、法语等多种语言。就算您听不懂,也能知道世界各地的播客在讲什么。

平台上有您订阅的播客更新,还有热门内容板块,能看到大家都在看的转录好的节目。

我自己每天都会刷一下“最新处理内容”板块,里面有很多意想不到的有趣播客,偶尔点进去看,看到重点金句,想听听上下文,还能摘录中间段落收听。

一定要试试我们的“为你推荐”(For you)功能,只要您坚持用,它会根据您的浏览和收听习惯推荐内容,越用越精准。

其他推荐阅读:

专属AI产品从业者的实名社群,只聊AI产品最落地的真问题

最新最专业的AI产品信息及分析 🔍 不定期发放的热门产品内测码🔥 内部专属内容与专业讨论👂

— 完 —

【量子位智库】原创内容,未经账号授权,禁止随意转载。

点这里👇关注我,记得标星哦~