会上,北京航空航天大学无人系统研究院博士生导师、首席科学家李新军教授发表了题为“通信是发展低空经济的命脉”的主题演讲。他表示,需正视我国通航32年发展中“看不见、呼不着、管不了、放不开”难见成效的教训,空域不是“归谁管和能不能放开”的问题,而是“用什么管和凭什么能放开”的难题,尤其在各地低空试点方案百花齐放的当下,“如何真正确保安全”是低空经济发展迫在眉睫的命题。

李新军指出,低空经济是国家战略性新兴产业,做好顶层设计,抢抓核心技术,推动产业重构,势在必行。

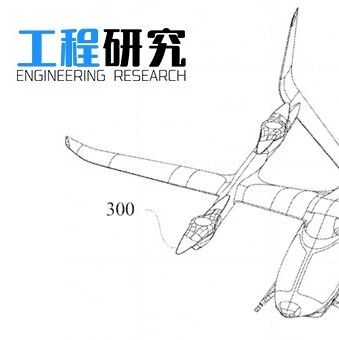

从产业发展来看,我国无人机产业链从业的企业规模已经相当庞大,从业专业也已相当细分;全国已建成69个低空产业园(长三角30、京津冀15、粤港澳15、成渝9),其中80%聚焦无人机和eVTOL;无人机年产已达300万架规模(40%为工业级),数量和业务上都已足够支撑未来低空经济的规模化发展;到2025年8月为止,小鹏汇天等近20家eVTOL厂商公布了约13,000架用户订单(其中意向订单>50%);此外已有约1000款无人机型号在排队等待适航认证。

尽管产业势头向好,但李新军直言,低空经济发展仍面临“基础不牢、难上加难”的双重痛点。

针对上述痛点,李新军教授提出,行业须齐心协力,并对五个关键问题形成共识。

李新军表示,无安全,不低空;没规模,难经济。低空经济要实现“合作目标自由飞、非法目标治得了”的目标。针对低空经济发展难题,他提出了将“空中交通安全监管”和“任务数据传输”两个功能解耦,采用“差异化覆盖”的低空通信策略:一是利用Sub-1G频段“功耗低、传输距离远、穿透绕射能力强”的优势,借助我国2G/3G退网后释放的频率资源“重耕”,实现3000米以上高度的覆盖,用于无人机遥控遥测和有人机语音信息传输,实现区域统管统控;二是利用5G/6G频段“高带宽、高速率”的优势,实现500米以下飞行任务的高清图像视频和其它信息情报的传输。同时,借助Sub-1G的广域覆盖,可通过收/发分置的探测技术构建通感融合的、探测高度达到3000米的全天时、全天候、全方位的广域预警网络,确保低空安全。这样的策略,在技术上满足低空规模飞行安全的需要,在投入上是对已有基础条件的再赋能,成本低,契合“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的发展路径。

二、据报道,2024年,中国有258家低空经济相关项目公司获得融资,涉及930支基金,含40支国资母基金、30支政府引导基金,关联投资机构444家。

三、当eVTOL厂商接连官宣“百架级”甚至“千架级”订单,行业仿佛迈入市场全面爆发的黄金时期。然而,身处行业一线的某业内人士(某eVTOL主机厂的销售人员)却直言不讳:“所谓的战略合作订单,别说三五百架,就算是三五万架也能签,但是最终能实际落地多少,谁也说不清楚。”那些动辄签署数百架订单的同行们,正在业内进行一场心照不宣的“表演式交易”。

四、低空经济本就是典型的重资产赛道,融合了航空制造的高门槛与新能源的高资本密度,几乎所有参与者都走在“先亏损、后验证”的路径上。如今,中国资本市场已由“概念狂欢”进入“实景验证”阶段,只有技术闭环清晰、场景可落地的标的才能继续获得高估值。