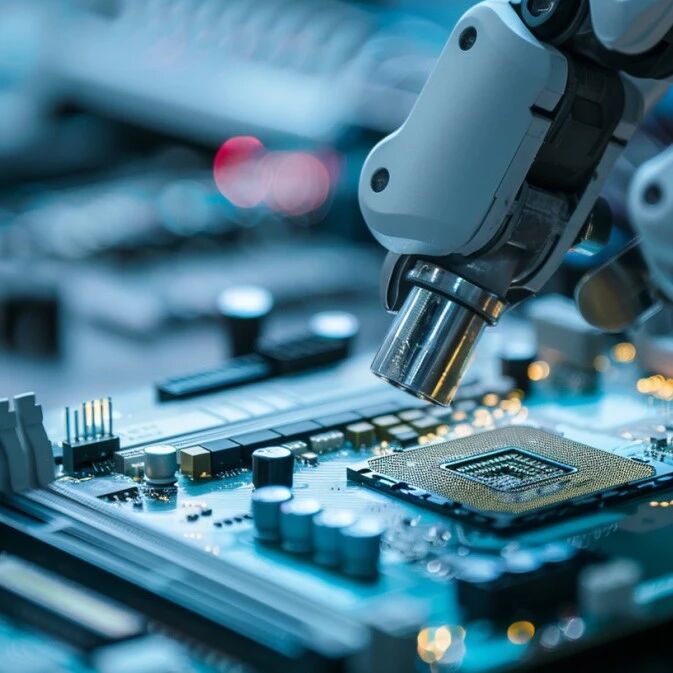

半导体制造最新资讯最近,朋友圈又开始弥漫着熟悉的气息——“优化”“调整”“重组”“人才盘点”。这些词看起来都挺温柔,但落到人身上,就只有两个字:裁员。而这一次,风暴的中心,是半导体。

过去几个月,半导体圈的坏消息一个接一个:美国英特尔,宣布在全球范围内削减数千岗位,重点集中在制造和销售部门。美光(Micron)裁员比例超过10%,理由是“市场需求持续疲软”。德州仪器(TI)在欧洲关厂,部分员工被迫提前退休。韩国三星的半导体部门也悄然“内部轮岗”,其实就是无声的裁撤。

而在中国,从设计到封测,从设备到材料,不少公司也在悄悄地“收缩阵线”:有的取消了秋招,有的缩减了产线,有的干脆一夜之间冻结了所有招聘。

裁员,不再是外企的故事。它成了整个行业的集体表情。

回头看,仅仅三年前,整个半导体行业还在“登峰造极”。2021年,芯片荒席卷全球,从汽车厂到手机厂都在喊“缺芯”;2022年,投资潮汹涌,各地都在建厂、招人、扩产,似乎谁都能在这波浪潮里赚得盆满钵满。

可现实转得太快。消费电子疲软、AI需求被高估、资本退潮、出口受限……风口没了,泡沫就会显形。当库存堆满仓库、现金流变紧,最容易被“优化”的,就是人。

于是我们看到,无论是台积电、联电这样的巨头,还是中游设备厂、下游封测厂,都开始了同一个动作——止血。

有朋友在朋友圈写了一句话,我印象特别深:“两年前公司急着找我进来,如今却急着让我离开。”那位朋友是国内一家设计公司的后端工程师。2022年入职时,拿的是同行2倍的薪资,签字奖金高得离谱。那时大家都说:“半导体是金饭碗,干十年衣食无忧。”

可如今,公司产品迟迟卖不出去,客户订单锐减。团队从60人裁到30人,再裁到15人。“从拿offer那天的喜悦,到现在等离职补偿的焦虑,不过两年。”他说完这句话,默默关掉电脑。这不是个例,这是时代的缩影。

对公司而言,裁员是“成本管理”;但对个体而言,裁员是“生活崩塌”。很多芯片人背着房贷、车贷、孩子教育费,一份薪水,养着一家三口。当那封“优化通知”出现在邮箱时,不是职业波动,而是生活断崖。

有人在群里调侃:“我们是被算法算出去的人。”有人苦笑:“去年刚贷款买房,以为自己是中产,现在怕连房都保不住。”也有人选择沉默,删掉简历中的“半导体”关键词,去投AI、去搞新能源,甚至去做自媒体。这届工程师,真的累了。

现在的半导体行业,像极了过山车冲下来的那一刻——速度还在,心已经悬空。短期看,这是清算,是泡沫破裂;长期看,却可能是一次洗牌的前奏。谁能在这场寒冬中熬住现金流、守住技术力、顶住政策变动,谁就能在下一个周期重新站起来。

就像2008年金融危机之后,幸存下来的英伟达、台积电、ASML,都迎来了属于它们的“黄金十年”。半导体行业的底色,从来不是繁荣,而是周期。只是,这一次的寒冬,更长、更冷、更真实。

有人说,裁员潮是理性的回归。也有人说,那是梦想破碎的声音。对我而言,这个行业的一切荣耀与艰辛,都值得被记录。因为在每一个被裁员的背后,都是曾经拼命熬夜、写代码、调设备、盯良率的普通人。

他们没有错。错的是,那些让行业陷入泡沫的贪婪和盲目。所以当你看到“半导体,裁员不断”时,请记得:这不是终点。这只是艰难时代的开始。