xbot福利来袭!

转发本文到朋友圈,私信木木备注 “获取Orin资料”;或在文章评论区留言 “获取Orin资料”,即可下载原文!

英伟达 Orin 系列芯片,机器人产品经理必懂的技术指南

如果你是一名智能硬件或机器人的产品经理,大概率在开会时听过这样的对话:

“这款机器人用 Orin Nano 够吗?”

“客户要 4K 多摄像头联动,得上 Orin AGX 吧?”

“Orin NX 的算力卡在 100TOPS,刚好能压成本……”

这些绕口的型号和参数,是不是让你既困惑又好奇?别急,今天这篇文章就带你来拆解英伟达 Orin 系列芯片 —— 从开发板的每一个接口,到不同型号的核心差异,再到如何用这些技术特性做产品决策。

一、为什么 Orin 系列是 AI 边缘设备的 “顶流”?

Orin 系列是英伟达为 “边缘 AI” 量身打造的 “超级大脑”。

这里的 “边缘 AI”,指的是不需要依赖云端,直接在设备本地完成 AI 计算的场景 —— 比如自动驾驶小车识别行人、工业机器人检测零件缺陷、家用机器人避开障碍物。这些场景有个共同要求:低延迟(反应快)、高可靠(不能断网罢工)、强算力(AI 模型越来越复杂)。

Orin 系列就是为满足这些需求而生的。它不是单一芯片,而是一个 “家族”:从入门级的 Orin Nano,到中端的 Orin NX,再到旗舰级的 Orin AGX,覆盖了从 “千元级小设备” 到 “万元级复杂智能体” 的全场景。

作为产品经理需要理解这些芯片的技术参数,直接决定了你的产品能做什么、用户体验好不好。接下来,我们先从最基础的开发板开始,拆解每一个参数背后的 “意义”。

二、Jetson Orin Nano 开发板

开发板是芯片的 “载体”,就像电脑的主板 —— 所有功能都通过它的接口和模块实现。我们以最常用的 Jetson Orin Nano 为例,一个个看懂那些让人头大的参数。

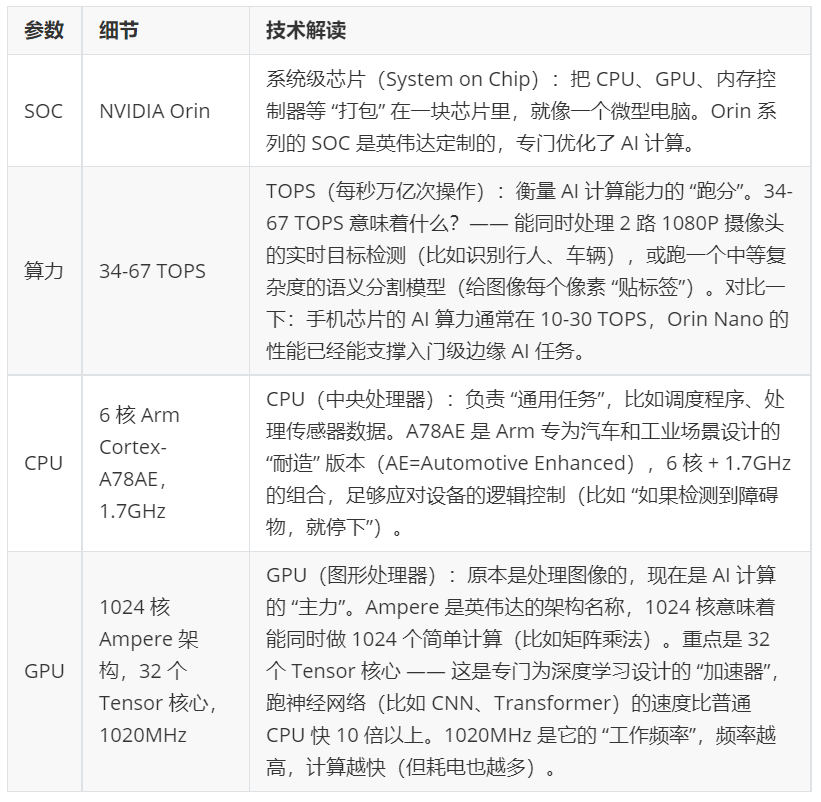

1. 核心性能:算力、CPU、GPU

2. 存储与内存

3. 接口

(1)摄像头接口(CSI)

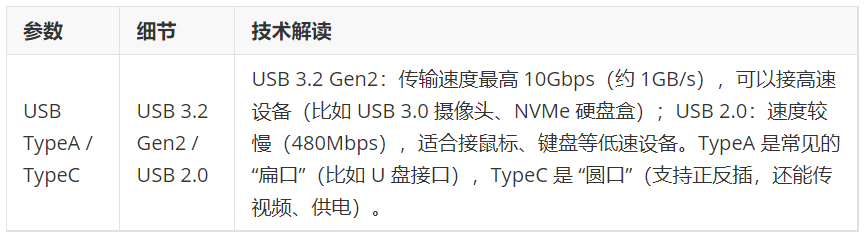

(2)USB 接口

(3)网络与无线(以太网、M.2 Key E)

(4)显示与电源

(5)其他扩展接口(M.2 Key M、风扇等)

4. 总结:Orin Nano 开发板适合做什么产品?

从参数来看,它是 “入门级边缘 AI 设备” 的理想选择 :

能接 1-2 个高清摄像头,跑中等复杂度的 AI 模型(比如目标检测、人脸识别);

接口足够连接屏幕、鼠标、Wi-Fi 等常用外设;

功耗和成本适中。

典型产品场景:家用服务机器人(避障 + 语音交互)。

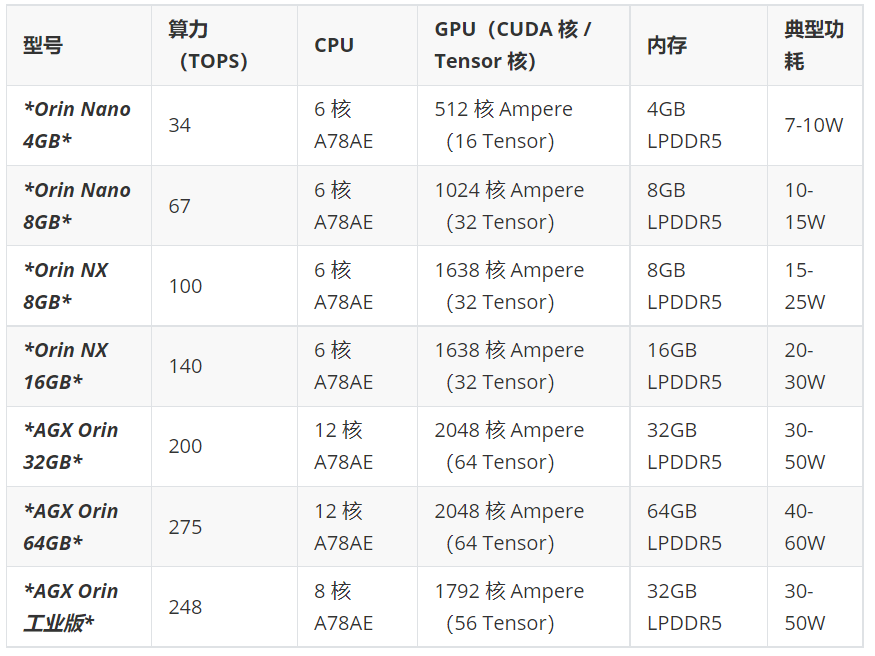

三、Orin 家族大比拼:Nano/NX/AGX,该怎么选?

Orin 系列不止 Nano 一款,就像手机有低配、中配、高配。我们对比核心参数,看看每款的定位:

关键差异解读(产品经理视角):

1. 算力差距 = 能力鸿沟

34TOPS(Nano)和 275TOPS(AGX)的差距,不是 “快一点”,而是 “能不能做”:

◦ Nano 能跑 “轻量化模型”(比如 YOLOv5s),AGX 能跑 “重型模型”(比如 YOLOv5x + 语义分割 + 目标追踪同时运行);

◦ AGX 甚至能实时处理 8K 视频或融合激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达的数据(自动驾驶的核心需求)。

2. 内存决定 “多任务能力”

8GB(Nano) vs 64GB(AGX):

◦ 8GB 能同时处理 “2 路 1080P 视频 + 1 个 AI 模型”;

◦ 64GB 能处理 “4 路 4K 视频 + 3 个 AI 模型 + 传感器数据融合”(比如自动驾驶需要同时识别行人、车道线、交通灯)。

3. 功耗 = 使用场景限制

◦ Nano 的 7-15W 可以用电池供电(比如机器人续航 4-6 小时);

◦ AGX 的 30-60W 基本需要外接电源(适合固定设备或车载场景)。

四、从技术参数到产品决策的 3 个核心逻辑

看懂参数只是第一步,更重要的是把技术特性转化为产品竞争力。

1. 场景倒推法:用 “用户需求” 锁定型号

步骤 1:列出现场需要的核心功能

比如 “一款仓库巡检机器人”:

需要接 2 个 4K 摄像头(看细节)+1 个激光雷达(避障);

要跑 “目标检测 + 二维码识别 + 路径规划”3 个 AI 模型;

工作时间至少 8 小时(电池供电)。

步骤 2:匹配技术参数

2 个 4K 摄像头需要 CSI 4 lane 接口 + 足够的内存(16GB 以上);

3 个模型同时运行需要算力 100TOPS 以上;

电池供电要求功耗≤30W。

结论:Orin NX(100TOPS+16GB 内存 + 15-30W)刚好满足,Nano 算力和内存不够,AGX 功耗太高(电池撑不了 8 小时)。

2. 性能冗余原则:留 “安全边际”,避免 “卡脖子”

AI 模型会迭代(比如从 YOLOv5 升级到 v8,算力需求增加 20%),用户可能会加功能(比如原本 1 个摄像头,后来想加第 2 个)。设计时要留 10-30% 的性能冗余:

如果计算下来需要 80TOPS,选 100TOPS 的 NX(而不是刚好 80TOPS 的型号,市场上可能没有);

内存同理,预估需要 12GB,选 16GB 的型号。

3. 成本平衡术:不是 “越贵越好”,而是 “刚好够用”

Orin AGX 的性能很强,但成本是 Nano 的 8 倍。决策时问自己 3 个问题:

多出的性能能给用户带来什么具体价值?(比如 “识别速度从 0.5 秒提升到 0.1 秒,用户愿意多付多少钱?”)

有没有更便宜的替代方案?(比如用 Nano + 云端协同计算,把部分 AI 任务放到云端,降低本地算力需求)

量产规模多大?(小批量试产可以用开发板,大批量量产建议定制主板,去掉不需要的接口,降低成本)

五、技术参数之外:产品经理还需要关注什么?

除了硬件参数,这些 “软因素” 同样影响产品成功:

1. 软件生态:英伟达提供 JetPack SDK(开发工具包),包含 AI 框架(TensorFlow/PyTorch)、摄像头驱动、加速库等。生态越完善,开发团队的效率越高(不用自己写底层代码)。

2. 社区支持:Orin 系列用户多,网上有大量教程和问题解答,开发时遇到问题能快速找到解决方案(这对小团队很重要)。

3. 供货稳定性:英伟达的芯片产能相对稳定,比小众品牌(比如某些国产芯片)更不容易断货,适合长期量产的产品。

4. 散热设计:算力越高,发热越严重(AGX 满负载时温度可能达 80℃)。产品设计时要考虑散热(风扇、散热片),否则会因过热降频(性能变低)。

六、结语

作为产品经理,你不需要记住每一个参数的数字,但要理解它们背后的 “产品逻辑”:算力是 “处理能力”,内存是 “多任务能力”,接口是 “扩展能力”。

Orin 系列的价值,在于它提供了一套 “模块化” 的解决方案 —— 从入门到高端,总有一款能匹配你的场景。最终决定产品成败的,不是用了多强的芯片,而是能否用合适的技术,解决用户的真实问题。

最后做一波广告,经过半年多的不断打磨,机器人产品经理课程二期已经打磨完成,现计划于8月中旬开启第二期的课程,欢迎同学扫描海报中的二维码了解详情。