文|编辑部

7月27日早上9点,WAIC 2025会场迎来一场特殊的人形机器人直播。

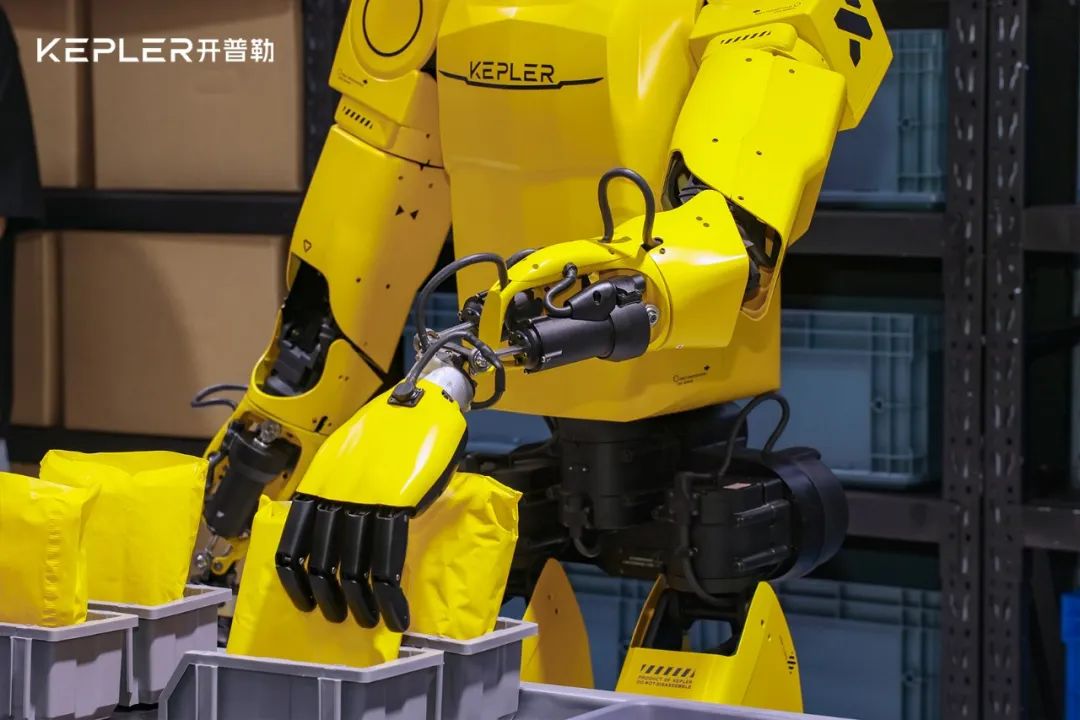

一台名为“K2大黄蜂”的人形机器人在直播镜头下接连完成了走路、分拣、上下料、交互游戏等动作,并在无更换电池或外接供电的情况下,持续运行整整8小时。

这场由开普勒机器人发起的续航挑战直播,是目前行业内首次对“工业级人形机器人续航能力”进行公开验证。

据悉,K2大黄蜂的核心参数围绕工业应用场景设计:175cm身高、75kg体重,52自由度,双臂可负载30kg,搭载滚柱丝杠+旋转执行器结构,实现动态省电、静态低耗。

开普勒官方透露,K2大黄蜂目前已进入物流搬运、冲压上料、智能分拣、展厅接待等多个真实工业场景进行测试,并计划年内实现数百台的量产规模。

很显然,这场8小时直播的背后,是开普勒机器人以续航为突破口的产业突围之路。随着性能验证落地,“能干活”的人形机器人,正逐步接近规模化商用的临界点。

01

为什么只有它能做到

“充电1小时,连干8小时”

实现8小时续航,不只是电池问题,还是结构问题。

在当前的人形机器人中,续航能力普遍偏弱,是公认的短板。尤其在负载任务下,机器人的执行器、控制器、电机等高功耗模块持续运行,很容易在短时间内拉空电池。多数同类产品在连续执行重任务1至2小时后,就需要更换电池或外接供电,远未达到“工业连续作业”的要求。

相比之下,开普勒K2大黄蜂能在直播中完成8小时全任务动作链,核心优势并不在于电池容量,而是执行器结构设计的效率路径。

K2大黄蜂采用的是串并联混合结构,由直线执行器+旋转执行器构成。这套结构与特斯拉人形机器人Optimus相似,也被视为目前市面上兼顾负载与能耗效率的最优路线之一。

在动力来源上,K2大黄蜂大量使用了自研行星滚柱丝杠直线执行器。这是目前少数国产厂商能够规模化部署的重载型动力组件,其结构通过“行星滚柱+螺纹啮合”的组合方式,实现多点接触、刚性强、摩擦小的高效传动。相较于传统滚珠丝杠方案,这种行星滚柱结构可显著降低能量损耗,同时提升执行器在高负载工况下的运行稳定性。

这种结构在大腿、小腿、手臂等“肌肉位”广泛使用,形成类似人类肌肉纤维排列的动力体系。配合旋转执行器,则在手腕、腰部等灵活部位实现高精度调控,两者组合支撑起K2大黄蜂的整机骨架与动作控制。

更重要的是,开普勒在结构级层面进行了“节能设计”。K2大黄蜂的动作规划系统与执行器协同优化,使其在动态运动中精确分配电流,在静态状态下几乎不耗电。这种设计让K2大黄蜂不仅“能跑”,还“能歇”,在完成复杂任务链的同时,大幅降低能耗。

从直播场景回看K2大黄蜂的动作表现,其8小时续航包含了多轮走路、搬运、上下料、交互动作,并非简单重复测试,而是面向真实任务场景的多模块压力测试——如果没有结构层面的“节能设计”,单靠堆电池远不足以支撑完整流程。

放眼整个行业,真正具备此类结构优化能力的厂商仍属少数。串并联混合结构尽管早在机器人研究中被提出,但工程化难度极高,需同步掌握机械结构设计、电机控制、自研减速组件等多个领域能力。开普勒K2大黄蜂的技术路线,表明其已在“控制-结构-能效”三层架构上打通闭环。

行业内共识是:执行器结构决定了人形机器人的续航上限。而K2大黄蜂的技术路线验证了这一点——在重载、长时任务条件下,能够实现持续供能与稳定动作,成为其完成8小时直播挑战的底层基础。

02

高负载、低价格

K2大黄蜂为何被称为“蓝领人形机器人”

在人形机器人逐渐进入“落地评估”阶段之后,行业的核心评价标准也在变化:不仅要能走、能续航,更要能“干活”。

K2大黄蜂选择以续航切入,但并未止步于续航,背后是对工业场景中真实需求的判断:机器人如果无法承担实际任务负载,依旧只能停留在展示层面。尤其是在搬运、上下料、冲压等典型蓝领工种中,单臂负载能力直接决定了机器人是否具备“替代人力”的基础。

据开普勒方面介绍,K2大黄蜂的整机双臂负载能力达到30kg,在不借助额外支撑装置的前提下,可独立完成多数生产线场景中的上下料或转运操作。

这一能力也在直播过程中得到了实测验证。除了动作控制的稳定性之外,K2大黄蜂在负载动作下的“姿态控制”与“耗能平衡”也成为一大亮点。不同于传统机械臂“干一会儿就过热”,K2大黄蜂能在完成高负载任务后,快速恢复姿态并进入低功耗模式。

与之配套的,是高精度控制系统与旋转执行器的协同调度能力。K2大黄蜂的腰部与灵巧手部位采用一体化精旋动力模块,支持毫米级精准操作,定位精度可达0.01度,能满足复杂分拣、装配等环节的精细动作需求。这也意味着它不仅能“搬砖”,还能“拧螺丝”,承担更复杂的工序任务。

如果说续航和负载是基础硬指标,那么“价格”则决定了企业客户是否真正愿意采购。这一点上,开普勒明确选择了“性价比优先”的策略。

近日,开普勒 K2 大黄蜂在正式开启量产预售,成为市面上第一款正式对外销售的商业行星滚柱丝杠人形机器人。目前,共有双足基础版、双足开发版以及轮式开发版三款型号可供预定,最低价格为 24.8 万起。在当前国内同等级人形机器人价格普遍在50–70万元人民币、国外品牌动辄超百万美元的背景下,K2大黄蜂的定价可以说是极具竞争力。

这意味着企业只需投入相当于行业一半的成本,便能获得持续运转2个班次、具备精细作业能力的工业级人形机器人。按照开普勒提供的估算模型,企业使用一台K2大黄蜂替代2班人工,约1.5-1.8年可完成回本,之后可持续释放成本红利。

目前,这款产品已在多地进入教育科研、展厅接待、物流搬运、智能分拣、冲压上料等环节进行测试部署,覆盖从轻工搬运到智能制造的中低强度任务场景。未来如续航与负载能力进一步提升,其向中高强度工位的替代潜力也具备扩展空间。

在人形机器人被高度“概念化”的当下,K2大黄蜂的定位策略颇具现实主义色彩。它没有试图挑战全场景通用能力,而是从“蓝领工种替代”这一可量化的场景切入,以“能干、能抗、能回本”为核心评估逻辑,明确服务于工业需求。

03

硬件优先路线

也在构建机器人的“精准类脑系统”

当前的人形机器人赛道,正在逐步分化出两种截然不同的技术路径:一类主打“AI优先”,强调认知智能与多模态交互能力;另一类则选择“硬件优先”,强调结构、动力、负载、续航的工程落地能力。开普勒显然属于后者。

以此次K2大黄蜂的直播为窗口,可以清晰看到其技术路线的逻辑起点:结构、效率、落地。相比在“拟人交互”方向投入更多的厂商,开普勒更关注的是“机器是否能像人一样完成特定物理任务”,而不是“是否能像人一样对话和表演”。这种思路,在它对“执行器自研”和“结构路径自主”的坚持上体现得尤为明显。

据悉,K2大黄蜂所用的滚柱丝杠执行器与一体化旋转执行器,均为开普勒自研产品。目前公司已建立了完整的动力模组生产与装配线,这意味着它在产业链控制上具备较高自主性,不依赖海外零部件,也不受特定单点供应链风险影响。

这对整个国产机器人产业而言,是一个值得关注的信号。过去几年,国内机器人企业在算法与模型层取得不少突破,但在结构件、传动系统、模组标准化等基础层仍依赖外部供应。而开普勒在执行器系统上的全栈自研,正在为其后续的批量交付建立产业基础。

另一方面,硬件优先路线也让开普勒具备了更强的工程落地与产品控价能力。其 24.8 万元的量产定价并非补贴驱动,而是通过模块通用化与制造集成能力换来的成本控制结果。从某种程度上看,这也是它敢于明确提出“年内量产数百台”目标的底气所在。

当然,硬件优先并不意味着忽视软件层。在K2大黄蜂的结构系统之上,开普勒正在构建一套更适配“具身智能”的控制体系。该体系可大致拆解为三个部分:具身感知、具身决策与具身执行,分别对应于机器人的感知输入、智能处理和物理反馈,近似于人类神经系统中的“大脑与小脑”。

例如,在WAIC现场的直播互动中,K2大黄蜂完成了“盲盒抓取送礼”任务。它需要识别多个外形接近、表面反光且容易变形的软包裹,精准判断并抓取用户指定编号的目标。这种任务对柔性物体的位姿识别、接触力控制和执行动作的连续性提出了高要求,传统自动化设备难以胜任。而K2的大脑“小模型”体系在此发挥了关键作用。

据介绍,小模型泛参数信息量相对较少,是开普勒工程师针对不同工作任务,从大模型中特定训练集合而成。将这些小模型应用到机器人身上,能够显著提升工作的成功率和稳定性。目前,K2 大黄蜂已经具备了听觉、触觉、力觉、位置感知等多维小模型。当它抓取包裹时,指尖的触觉感知能够实时反馈,放置包裹时,力觉小模型会持续计算所需力度,以确保稳稳抓住包裹。

此外, K2 大黄蜂的灵巧手还拥有下意识模型。例如,面对包裹位置随机变化、包裹在传送带边缘卡住、包裹中途掉落等复杂情况, K2 大黄蜂均能快速做出切换抓取规划,确保作业持续准确、流畅地推进。

04

人形机器人落地进入“耐力赛阶段”

回到开普勒K2大黄蜂的这场8小时直播,它展现的远不止一次操作演示,更是一场关于续航能力的技术验证。在长时间、高负载、不中断的运行环境下,K2大黄蜂完成了多个典型工业动作流程,也为“人形机器人能否真正上岗”这个问题提供了第一手的工程样本。

对于整个行业而言,这种全流程直播的形式,正在重新定义人形机器人的展示标准。相比依赖剪辑的视频或者静态展陈,真实、连续的任务执行,更能揭示产品的工程成熟度和系统协同能力。这也意味着,人形机器人正从“能动”迈向“能用”的阶段,而续航,是必须跨过的第一道门槛。

当然,这场直播不意味着技术问题已经解决完毕。真正的大规模部署仍需要更多验证,包括安全性、智能水平、环境适应能力,以及产线与工艺的深度匹配。但至少可以确认,像K2大黄蜂这样具备一定负载、续航和性价比的产品,已经开始接近产业落地的临界点。

在经历了长期的期待和概念化叙事后,人形机器人产业正在进入一个更务实的阶段。它的难,不再是“有没有”,而是“能不能用”。而这一次,开普勒K2大黄蜂通过一场持续8小时的运行,把这件事讲得更清楚了一些。

后台回复“加群”,加入“人形机器人场景应用联盟交流群

推荐阅读

本体企业

越疆机器人|科沃斯|亿嘉和|睿尔曼|艾比仿生

威迈尔|浙江人形机器人创新中心|赛博格机器人

供应链企业

高通|伟创电气|澜兔数界|力准传感|缇基彼|华盛控

纽格尔|灵猴机器人|科峰智能|银轮股份|迈尔微视

台达|仙工智能|思岚科技|航天凯特|拓邦电机|集和诚

终端企业

泰山体育|润新机械|南京市保|中广核检测|金旺智能

中国兵器工业集团|小小科技|华鼎股份