7月30日,来自意大利和比利时的研究团队发表于《Bioengineering》期刊的一项综述研究《用于脑卒中运动康复的脑机接口》指出,脑机接口(BCI)技术在脑卒中患者的运动康复中展现出显著潜力,尤其在短期改善运动功能方面效果突出,但长期疗效仍需更多研究验证,系统分析了脑机接口在脑卒中康复中的应用现状、挑战及未来方向。

脑机接口(BCI)的典型处理流程 @bioengineering

脑卒中是全球致残的主要原因之一,常导致偏瘫等运动功能障碍,传统康复手段效果有限且进程缓慢。脑机接口(脑机接口)作为一种创新技术,通过解码大脑电信号并转化为外部设备指令(如机器人、功能性电刺激装置),为患者重建运动控制通路,促进神经可塑性恢复。

研究指出,脑机接口的核心优势在于其“闭环反馈”机制:患者通过想象运动或尝试动作触发脑信号,设备实时将信号转化为视觉、听觉或触觉反馈,强化大脑与肢体的神经连接,加速运动功能恢复。

综述分析显示,脑机接口训练能在短期内显著改善患者的上肢及肢体运动功能。多项临床研究表明,经过脑机接口训练后,患者的运动能力评分(如Fugl-Meyer评估)较基线水平显著提升,一项荟萃分析显示其标准化均数差(SMD)达0.79,提示中等至较大的积极效应。(注:SMD的绝对值在0.5和0.8之间为中等效应、≥0.8为大效应。)

短期脑机接口干预效果的荟萃分析 @bioengineering

研究重点介绍了三种主流脑机接口训练方案:

1.运动想象型(MI-BCI):通过引导患者想象肢体运动激活大脑运动皮层,适合无法自主活动的患者。实时反馈可将信号识别准确率从60%提升至80%,增强训练效果。

2.运动尝试型(MA-BCI):检测患者主动尝试运动时的脑信号,更贴合实际运动意图,在改善上肢功能方面效果可能优于运动想象型,展现出中等效应量。

3.感觉运动节律型(SMR-BCI):基于大脑alpha、beta等节律的调制,通过神经反馈训练患者调控脑活动,促进运动相关脑区激活。

新加坡研究团队开发了一种基于脑机接口的腕手部康复机器人末端执行器系统,并开展了一项针对慢性脑卒中的随机对照试验,采用了运动想象范式 @Frontiers in Neuroenginnering

在我们另一篇类似的科普文章中,将常用于脑卒中上肢康复的脑机接口-功能性电刺激训练方案分为运动想象、运动执行和动作观察三类,运动想象作为重要脑机接口范式两篇文章的论述基本一致;运动执行与感觉运动节律型共享部分技术,后者需要通过运动执行过程中脑电节律的变化进行训练;而运动尝试区别于运动想象在于它直接来自于用户的运动意图,与治疗目标更加一致;动作观察在本研究中并未作为单独方案进行总结。(详见:科普 | 脑机接口-功能性电刺激用于脑卒中上肢运动康复进展)

脑机接口结合功能性电刺激(FES)、机器人外骨骼、感觉反馈设备(如VR)时,康复效果更显著。例如,脑机接口-功能性电刺激系统(BCI-FES)通过脑信号触发肌肉电刺激,可同步激活神经与肌肉系统,不仅提升运动能力,还能减少肌肉萎缩,尤其适用于脑卒中早期及慢性期患者。而脑机接口控制的机器人外骨骼则能通过重复、精准的动作训练,改善步态和上肢协调性。感觉反馈设备旨在提供或补充缺失的感觉输入,如将虚拟现实(VR)系统与脑机接口相结合,可创建沉浸式环境,患者可在其中参与康复活动。

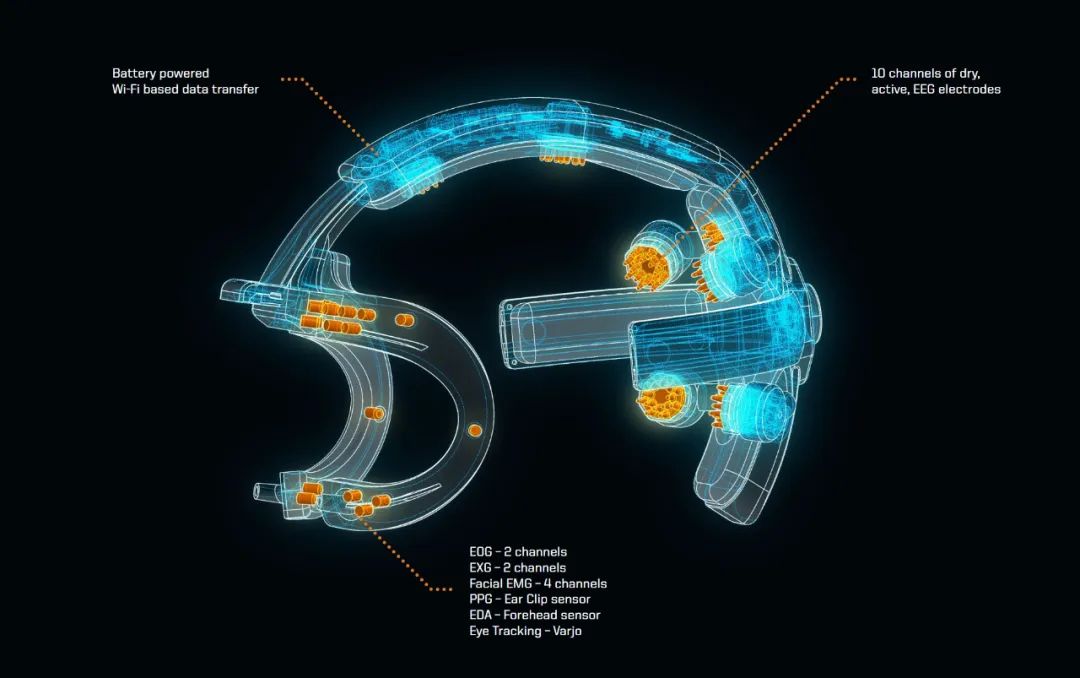

现有的商业化神经信号采集和VR一体化设备示例:OpenBCI公司的Galea @OpenBCI

研究中呈现的脑机接口训练方案大都集中在上肢康复,就现实中的需求迫切性来说,的确上肢尤其手部功能的恢复对于用户的意义重大;当然下肢也并非不能通过脑机接口康复,只不过相关研究还处于早期阶段。近日来自丹麦奥胡斯大学等机构的研究团队发表在《Sensors》期刊的一项研究,展示了一种结合脑机接口(BCI)、功能性电刺激(FES)和机器人技术的新型混合康复系统,为需长期卧床的严重神经损伤患者带来了早期下肢康复方案。

结合了BCI/FES/ROBERT®的下肢康复方案 @sensors

该系统的核心在于整合三项关键技术。基于运动意图的脑机接口:通过检测头皮脑电图(EEG)中的运动相关皮质电位(MRCP),精准识别患者的运动意图;功能性电刺激引发下肢主动运动;以及机器人设备(ROBERT®)提供预设运动轨迹支持,同时补偿重力并施加适度阻力,辅助完成膝关节伸展等动作,减少FES带来的肌肉疲劳。

目前该系统已经在健康人当中验证了其可行性,研究团队计划下一步计划将在长期卧床的脑卒中或脊髓损伤患者中验证系统效果,探索其对神经可塑性的长期影响。鉴于其使用的相关技术都已经相对成熟,如果后续有更多临床证据得以验证,那么在现实场景中就可以开展更多下肢康复的临床应用。

就目前临床效果来说,脑机接口的短期效果显著,但长期影响仍存在争议。部分研究显示,部分患者在训练后3-6个月仍能维持运动改善,但12个月随访中效果出现波动,这与患者个体差异(如年龄、病灶位置)、训练方案标准化不足等因素相关。

研究团队指出,未来需聚焦三大方向:

1.标准化长期研究:开展多中心、大样本纵向试验,明确脑机接口疗效的持久性;

2.个性化方案:结合人工智能优化信号解码,根据患者情况调整训练强度和反馈方式;

3.技术整合:推动脑机接口与经颅磁刺激(TMS)、虚拟现实(VR)等多模态技术融合,并由专家制定临床指南,提升康复效率。

此外,降低设备成本、简化操作流程及解决伦理隐私问题,也是脑机接口走向临床常规应用的关键。

总之,脑机接口为脑卒中康复提供了革命性工具,短期疗效已得到充分证实,但其潜力的完全释放仍需跨越长期疗效、技术适配等多重障碍。随着研究深入,脑机接口有望成为脑卒中患者重获运动能力、回归社会的重要支撑。

*本文参考资料及图片来自网络,如有侵权请告知删除。

参考:

https://doi.org/10.3390/bioengineering12080820

https://doi.org/10.3390/s25154571

https://doi.org/10.3389/fneng.2014.00030

https://doi.org/10.1002/acn3.544

https://galea.co/

https://mp.weixin.qq.com/s/-X9of6EJe3fK0zks8IaPGg