“到2050年,机器人足球队将战胜人类世界杯冠军。” —— RoboCup愿景

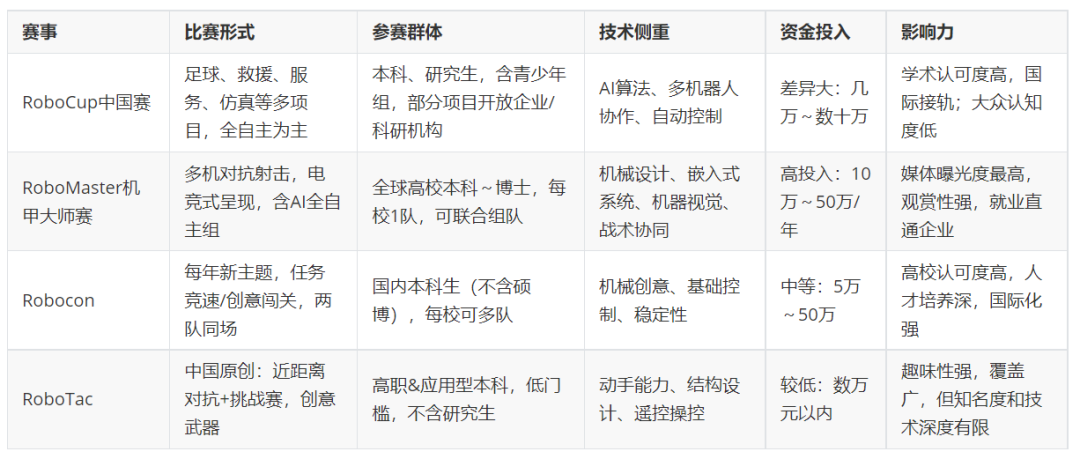

近年来,国内机器人竞赛百花齐放,主要代表有 RoboCup中国赛、RoboMaster机甲大师赛、Robocon大学生机器人竞赛 和 RoboTac。这些赛事在定位、参赛群体、技术要求、资金投入及影响力方面各有特色。以下整理对比。

一览对比表

各赛事优缺点简述

RoboCup中国赛

✅ 技术前沿、科研价值高、国际接轨

❌ 门槛高、经费大、观赏性不足

RoboMaster

✅ 娱乐化+实战,媒体关注度最高,企业直招通道

❌ 成本高、强队优势明显、科研沉淀有限

Robocon

✅ 历史悠久,教育认可度高,创意+工程结合

❌ 观赏性一般,算法/AI难度不高

RoboTac

✅ 门槛低、趣味性强,适合普及和职业教育

❌ 国际化不足、知名度低,技术深度有限

发展趋势与前景

1. 规模扩大:

RoboMaster稳定在百余支队伍参赛,品牌化明显。

Robocon覆盖全国更多高校,32强竞争激烈。

RoboCup新队增长有限,但青少年组迅速扩张。

RoboTac爆发式增长,2025年近300队参赛。

2. 技术升级:

更强调 AI、自主化:RoboMaster推AI挑战,Robocon主题更复杂,RoboCup增设新兴专项赛,RoboTac逐步融入传感与编程。

3. 政策支持:

多项赛事已纳入教育部“白名单”学科竞赛,获奖可加分或推免。

地方政府、高校和企业加大经费支持。

4. 国际化:

RoboCup、Robocon持续与世界接轨。

RoboMaster积极引入海外高校队伍,探索分站赛。

RoboTac未来或借“机器人运动”概念走向亚洲。

总结

想冲科研与学术:选 RoboCup。

想实战与就业:首推 RoboMaster。

想锻炼机械创意:选择 Robocon。

想普及和入门:可以从 RoboTac 开始。

近年发展趋势与未来前景

观察近年来这些机器人大赛的发展,可以发现一些共性趋势和各自的前景方向:

参赛规模和参与度变化: 整体上,我国机器人赛事的参与规模呈上升趋势,但增速有所分化。RoboMaster自2015年首届以来,参赛队数量迅猛增长,2017年已有全球200多所高校报名。近年来保持在每届报名近200支队、实际参赛百余队的高位,虽然受2020年前后疫情影响有过线上赛事,但很快恢复并继续扩张(2023年增设了高校联盟分站赛,吸引更多新队参与)。Robocon方面,我国参赛高校从最初二十几所发展到如今每年约五六十所参加预赛,竞争逐渐激烈,需要通过南北预选筛选32强。尤其近年来,中西部高校参与热情提高,不再是华东华北高校垄断名额,这反映出赛事在全国范围的推广卓有成效。RoboCup中国赛已成功举办20多届(截至2025年第26届)。近年受人工智能热潮带动,大学组参赛队略有增加,青少年组发展迅猛(机器人普及教育升温)。不过,由于技术门槛高,RoboCup大学组仍以固有强队为主,新队增速有限,更多增长来自青少年爱好者的加入。RoboTac则作为“后起之秀”,展现出爆发式增长态势:参赛队数从2015年的几十支增至2025年的近300支,覆盖全国大部分省份,越来越多高职和应用型本科开设相关专业的学校组队参赛。可以预见,随着职业教育的进一步重视,RoboTac还有增长空间。

竞赛技术升级与规则演进: 技术发展推动竞赛不断演进规则以保持挑战性和时代性。近年来一个共性趋势是引入更多人工智能和自主技术考核。RoboMaster在2017年新增高校AI挑战赛,要求全自动机器人对抗,并在常规对抗赛中逐步允许更高级自动瞄准和视觉辅助,以紧跟机器视觉和自主导航技术的发展。Robocon今后会出现更复杂的复合任务,需要多机器人高度配合,甚至可能引入AI元素(如机器视觉识别目标而非简单标志)。RoboCup的规则升级则更具前瞻性,例如人形组不断增大机器人尺寸、要求完全脱线自主,人际互动类比赛可能加入更多机器学习内容。中国赛区也开始增加新兴领域专项赛,如农业机器人、无人驾驶挑战、机器人视觉挑战等。这表明RoboCup体系会随着科研热点持续拓展比赛项目,让参赛者接触最新技术课题。RoboTac方面,近年增加挑战赛和设计赛丰富了比赛维度,不再只有简单对抗,还考查机器人速度、巧妙结构设计等,这实际上提高了技术含量。总的来说,各赛事规则每年都有调整,趋势上更贴近实际应用场景、更强调智能化,以使比赛永葆活力并与产业技术升级同频共振。