柔性电子器件因其优异的可穿戴性和舒适性,在医疗健康、消费电子及机器人等领域展现出巨大应用潜力。离子导电水凝胶作为核心功能材料,凭借其高离子导电性、优异机械性能和良好生物相容性,成为柔性储能器件电解质和可穿戴传感器的理想选择。然而,传统制备策略面临关键挑战:高离子导电性通常需要降低交联密度和增加孔隙率,这必然削弱材料的机械强度;而提升机械性能则需要增强交联结构,却以牺牲离子传输能力为代价。现有解决方案多依赖复杂化学修饰或多步工艺,不仅成本高昂,还影响材料的生物相容性和工业化可行性。

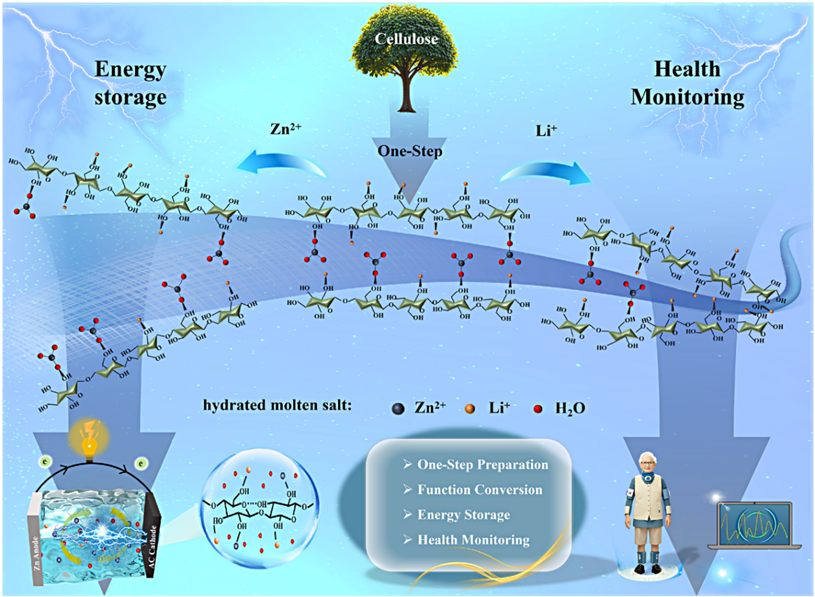

近期,中国科学院上海应用物理研究所黄海龙副研究员/刘洪涛研究员团队,受生物启发的离子选择性组装策略,利用金属离子-纤维素配位动力学的可调性,赋予单一水凝胶材料在能量密集型超级电容器和应变弹性离子皮肤两种功能模式间动态转换的能力(图1)。

通过精确调控Zn²⁺和Li⁺离子与纤维素分子链羟基的竞争性配位结合,实现了从分子到纳米尺度的微结构动态调控和材料功能的按需切换。在Zn²⁺主导的体系中,水合锌离子的空间位阻效应降低交联密度,形成疏松多孔的离子传输网络,材料表现出卓越的电化学性能:离子电导率达67.23 mS/cm,工作电压窗口扩展至0-2.0 V,比电容575 F·g⁻¹,在1000 W/kg的功率密度下,能量密度319 Wh/kg,8000次循环后容量保持率93.9%;在Li⁺主导的体系中,小半径锂离子促进纤维素链有序聚集,构建高交联密度的致密网络结构,赋予材料优异的机械性能(50%应变下压缩强度209.3 kPa,弹性模量62.15 kPa)和敏感稳定的应变传感特性(灵敏度因子GF=3.46,R²>0.99,响应时间0.2秒,1000次循环稳定性)。

该工作的重要创新在于通过简单的离子交换过程实现同一材料体系内储能电解质与柔性传感器双重功能的可逆转换,摒弃了传统复杂化学修饰或多步聚合工艺,显著简化制备流程并保持材料的生物相容性。基于天然纤维素的材料设计确保了优异的环境友好性(21天内99%生物降解,盐组分可回收利用)和生物安全性。在实际应用验证中,该材料在老年人健康监测领域展现出巨大潜力,能够精确检测呼吸状态、手部震颤程度和步态异常,为心肺功能、运动神经系统、神经肌肉协调性和平衡能力的综合评估提供了有效技术手段。

超级电容器的电化学行为: (a) Zn-ZL 超级电容器组装示意图。(b) 由 Zn-ZL 超级电容器供电运行约一周(约 168 小时)的电子手表。(c) 扫描速率为 50 mV/s 下测得的循环伏安 (CV) 曲线。(d) 电流密度为 3 A·g⁻¹ 下记录的恒流充放电 (GCD) 曲线。(e) 在不同电压窗口下评估的 Zn-ZL 超级电容器比电容值。(f) 在 2.0 V 电压窗口下,Zn-ZL 超级电容器在不同扫描速率下获得的 CV 曲线。(g) 在 2.0 V 电压窗口下,Zn-ZL 超级电容器在不同电流密度下测量的 GCD 曲线。(h) Zn-ZL 超级电容器比电容随电流密度 (1-10 A·g⁻¹) 的变化关系。(i) Zn-ZL 超级电容器在 1 A·g⁻¹ 电流密度下评估的长循环稳定性。(j) Zn-ZL 超级电容器在 1 A·g⁻¹ 电流密度下评估的 Ragone 图(能量密度与功率密度关系图)。

超级电容器的电化学行为: (a) Zn-ZL 超级电容器组装示意图。(b) 由 Zn-ZL 超级电容器供电运行约一周(约 168 小时)的电子手表。(c) 扫描速率为 50 mV/s 下测得的循环伏安 (CV) 曲线。(d) 电流密度为 3 A·g⁻¹ 下记录的恒流充放电 (GCD) 曲线。(e) 在不同电压窗口下评估的 Zn-ZL 超级电容器比电容值。(f) 在 2.0 V 电压窗口下,Zn-ZL 超级电容器在不同扫描速率下获得的 CV 曲线。(g) 在 2.0 V 电压窗口下,Zn-ZL 超级电容器在不同电流密度下测量的 GCD 曲线。(h) Zn-ZL 超级电容器比电容随电流密度 (1-10 A·g⁻¹) 的变化关系。(i) Zn-ZL 超级电容器在 1 A·g⁻¹ 电流密度下评估的长循环稳定性。(j) Zn-ZL 超级电容器在 1 A·g⁻¹ 电流密度下评估的 Ragone 图(能量密度与功率密度关系图)。

Li-ZL在低应变(a)和高应变(b)条件下的机电行为。变形速率对Li-ZL机电响应的影响(c)。Li-ZL的应变系数(GF)值随变形速率的变化(d)。Li-ZL的稳定性(e)。老年人呼吸状况、步态异常和手部震颤监测:使用贴附在受试者腹部的水凝胶传感器检测正常(f)和异常(g)呼吸模式,以及咳嗽事件(h)。通过手套系统将传感器贴附在手部,实时监测手部震颤,分为无震颤(正常)(i)、轻微震颤(j)和严重震颤(o)。利用贴附在足底的水凝胶传感器评估步态,包括正常步态(l)、缓慢行走(m)、逐渐犹豫和停顿(n)。

Li-ZL在低应变(a)和高应变(b)条件下的机电行为。变形速率对Li-ZL机电响应的影响(c)。Li-ZL的应变系数(GF)值随变形速率的变化(d)。Li-ZL的稳定性(e)。老年人呼吸状况、步态异常和手部震颤监测:使用贴附在受试者腹部的水凝胶传感器检测正常(f)和异常(g)呼吸模式,以及咳嗽事件(h)。通过手套系统将传感器贴附在手部,实时监测手部震颤,分为无震颤(正常)(i)、轻微震颤(j)和严重震颤(o)。利用贴附在足底的水凝胶传感器评估步态,包括正常步态(l)、缓慢行走(m)、逐渐犹豫和停顿(n)。

本工作建立了"大离子支撑-小离子传导"的协同离子传输机制理论框架,为多功能离子导电材料的设计提供了新的科学指导原则,在可穿戴健康监测设备、柔性储能系统、智能纺织品等领域具有重要应用前景。相比于现有技术方案,该策略具有工艺简单、成本低廉、性能优异、环境友好等显著优势,为柔性电子器件的产业化发展和可持续电子材料体系的构建提供了重要技术支撑,在应对人口老龄化挑战和推进健康中国战略实施方面具有重要社会价值。

相关成果以题为“Bio-Based Ion-Conducting Hydrogels with Tunable Mechanical and Electralchemical Properties via Metal Ion-Regulated Cellulose Chain Assembly for Flexible Electronics” 发表在《Chemical Engineering Journal》国际期刊上。中国科学院上海应用物理研究所博士生苗海越为论文第一作者,中国科学院上海应用物理研究所黄海龙副研究员和刘洪涛研究员为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165863

欢迎专家学者在公众号平台报道最新研究工作,荐稿请联系小编Robert(微信ID:BrainX007)。

免责声明:原创仅代表原创编译,水平有限,仅供学术交流,如有侵权,请联系删除,文献解读如有疏漏之处,我们深表歉意。

公众号丨智能传感与脑机接口