神经系统电刺激的研究有着悠久历史,并推动了许多重要的临床疗法的发展,如深脑刺激治疗帕金森病。在脑机接口(BCI)领域,关键目标之一是向大脑环路传输有意义的信息,但是实时的闭环BCI系统仍面临许多挑战。

布朗大学工程学院的研究团队开发了一种新型的无线神经刺激技术,采用远程编程和低功率无线通信技术,通过外部射频源提供电源,能实时调节神经刺激的参数。此技术能够在自由活动的动物中同时操作多个微刺激器,并实现精确的时空模式刺激。凭借其高效、低功率的特点,新型的无线神经刺激技术展示了在大规模微刺激器网络中的应用潜力。相关成果于2024年11月21日发表于《Nature Communication》期刊。

结果

植入式无线微刺激器--电路和通信概述

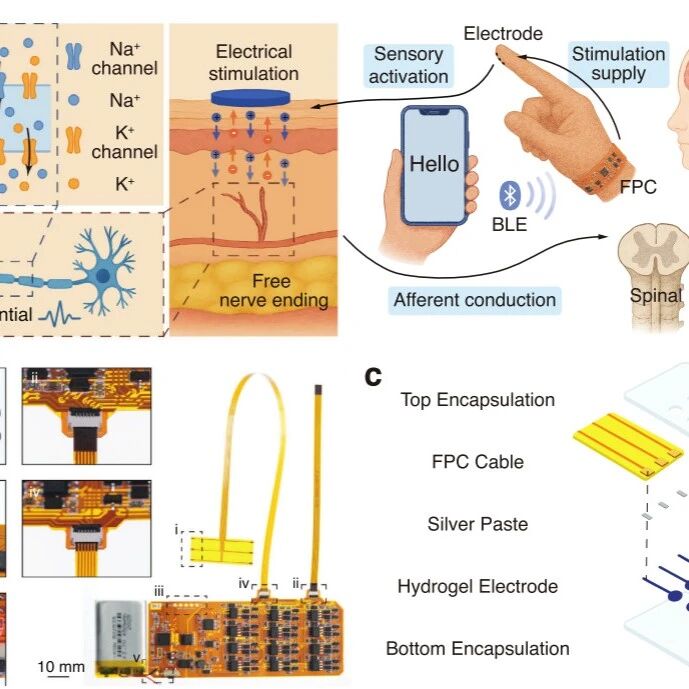

这种新型无线神经刺激技术的核心在于利用系统芯片(SoC)微芯片实现远程射频(RF)编程。采用无线三线圈系统设计,包括发射线圈(Tx线圈)、皮下中继线圈和位于皮层表面的芯片微线圈。该系统主要的技术特点如下: (1).快速编程,每个芯片在3微秒内即可完成电刺激参数的编程; (2).射频能量和指令以脉冲形式传输,仅在电流注入期间为微刺激器供电; (3).功率优化,相比于传统的连续射频供电方法,平均射频功率降低了一个数量级,显著减少了射频辐射对生物组织的影响。

图1展示了瞬时射频链路系统的工作原理及其在微芯片刺激中的应用。射频链路包括下行链路和上行链路。下行链路使用振幅移键脉冲宽度调制(ASK-PWM)来编码数据。上行链路由集成在微芯片上的二进制相移键控(BPSK)调制器运行。该系统能够在短时间内为多个芯片生成精确的时空刺激模式,并通过反馈机制确保信号传输的可靠性。

微刺激器集群的编程与近场射频供电

为了确保射频(RF)能量在空间分布的微芯片集群之间的安全传输,研究人员采用了一些优化策略。首先,研究者考虑了不同大小(300, 400, 500 µm)的硅芯片,并分析了微线圈尺寸对传输功率的影响。实验表明,较大的500µm芯片在微电极集成中更具优势,因为其数量多且制造良率高(图2a)。其次,优化射频功率,通过不受调节的电压电源供电,并使用过压保护二极管限制VDD,射频功率直接影响芯片上的电压电源,进而影响自由振荡器的时钟频率(图2b,c)。此外,采用ASK-PWM下行协议对时钟频率差异容忍性进行调节(图2e,f)。最后,通过高频刺激与电流控制确保系统的稳定性与可靠性(图2g,h)。

跨皮层微刺激集合在台面和急性体内大鼠模型中的应用

研究人员对无线微刺激器的性能以及对皮层神经调控的影响进行了探索。首先,测量了每个ASIC微芯片上注入电流的情况,测量结果表明电荷不平衡较小(图3a,b)。随后,使用24通道平面电极记录了多个微刺激器的输出,实验中,无线微刺激器动态写出了字母序列“BROWN”(图3c),证明了微芯片系统的功能性。研究者在麻醉大鼠皮层内植入六个微芯片,进行无线刺激,通过与有线多电极阵列(MEA)结合使用,监测到皮层的电流波形和诱发的神经反应(图3d,e)。

研究发现,单个微芯片以100Hz的刺激频率注入时,能诱发局部场电位(LFP)和细胞外尖峰活动(图3g)。当多个芯片同时工作时,诱发的LFP响应幅度更大。而使用多个芯片的同步刺激能在更广的皮层区域产生强烈的LFP响应。这表明,多芯片同步刺激在皮层神经调控中具有更广泛的影响(图3h,i)。

Fig3. a. 微芯片浸入透明盐水中。b. 微刺激器通过一对钨电极向盐水注入的电压和电流波形以及根据刺激波形注入的总电荷和电荷不平衡。c. 24个微芯片生成的时空刺激波形,注入电流模式拼写 "BROWN"。d. 微芯片植入大鼠皮层进行急性实验。e. 通过选择每个刺激器并注入电流,图表显示了MEA中8个记录通道捕获的“刺激伪影。f. 微刺激引发的LFP响应与每次刺激事件后引发的神经元尖峰响应。g. 平均LFP响应和由于快速射频功率切换造成的下行链路伪影。h. 示例为LFP响应幅度对刺激周期和特定选择芯片集的依赖性。i.选定芯片诱导的LFP响应振幅的复合热图。

长期体内大鼠模型中的多点跨皮层微刺激

为进一步探索该无线神经刺激技术的应用能力,研究团队在大鼠皮层表面植入了30个微芯片(图1a,4a),并通过皮下中继线圈实现射频能量的传输,允许大鼠在自由活动的状态下进行实验。结果发现,实验通过对大鼠运动皮层和感觉皮层进行高频电刺激(如400 Hz频率,500 µs脉冲),引发了可观察到的运动反应。

同时,多个芯片的电流叠加作用产生了强烈的感觉与运动反应(图4c),证明了不同皮层区域的协同作用。例如,在运动皮层刺激下,大鼠表现出明显的头部运动;在感觉皮层刺激下,诱发了胡须震荡运动(图4f,g)。

此外,研究团队设计了一个双杠杆按压任务,让大鼠根据电流刺激做出感知反应(图4h)。实验结果表明,当同时激活所有芯片时,大鼠的正确反应率为96%。若只激活感觉皮层或运动皮层,反应率分别降至86%和62%(图4j)。这表明,大鼠的感知能力与刺激的位置密切相关。重要的是,即使射频占空比非常低的情况下,大鼠仍能准确感知并作出正确反应(图4k)。

Fig4. a. 动物头部微型CT扫描图,显示了中继线圈和微刺激器的位置。b. 实验设置包括一个定制的外壳,允许大鼠自由移动,Tx线圈通过硅胶粘合剂固定在头部。c. 刺激前后大鼠头部的位置。d. 刺激射频下行链路的时序和持续时间,用于触发运动皮层的局部微刺激,并测量每次刺激后头部相对于地平线的角度。e. 动物和两个目标触须的照片。f. 刺激射频命令的时序和诱发的触须运动。g. 刺激后触须响应的高频振荡运动。h. 选择杠杆按压任务的时序图和杠杆设置。i. 基于微刺激器注入电流刺激的正确反应率。j. 对音频提示的反应时间。k. 正确反应率和射频占空比对刺激频率和每个刺激相位周期的依赖性。

自由活动大鼠长期植入无线链路的稳定性

最后,研究团队探讨了自由活动大鼠中长期无线链路的稳定性,重点评估了射频供电和回波信号的传输效率。结果发现,传输18 dBm的射频功率足以激活所有芯片,而每个芯片需要至少−3 dBm的能量才能正常工作(图5c)。在无线链路植入后70天,中继线圈的共振峰仍保持清晰,表明其良好的长期稳定性和密封性(图5b)。

研究评估了三线圈共振系统的有效效率,结果表明系统在898 MHz频率下具有较好的共振性能(图5d)。同时,在大鼠自由活动时,研究测试了启动所有芯片所需的射频功率阈值变化。结果显示,动物的位置变化对功率阈值没有显著影响。视频监控实验表明,植入物对动物的运动能力没有显著影响(图5g)。

Fig5. a. 动物头部的照片,展示了植入中继线圈和30个微芯片21天后的情况。b. 测量的 Tx 线圈 S 参数,显示植入的中继线圈在两个月内的共振情况。c. 不同功率幅度的射频下行链路信号和来自微芯片群体的反向散射信号幅度。d. 反向散射信号幅度与 Tx 功率和 Tx 频率的关系。e. 植入后55天内记录的回波信号幅度及其与发射功率的关系。f. 动物在围栏中自由移动时的选定x-y位置与对应的发射功率阈值。g. 运动追踪示意图与相机拍摄的照片。h 和 i. 控制大鼠与植入大鼠头部位置和速度追踪。j 和 k. 每分钟的行进距离和角速度。

讨论

总体而言,此研究展示了一种创新的无线神经刺激技术。广泛空间分布的微刺激器集群消除了传统方法中需要电源线和节点间连接的问题,避免了电场腐蚀和对组织的潜在损害,相比传统的ASIC芯片与电源连接的系统更具稳定性。此外,链式、工作周期的能量传输方法不仅适用于现有激发方式,还可拓展到中场能量传输、超声波、磁电和光学能量传输等。这为基础神经科学研究和临床神经技术提供了新的机会。未来,该系统可进一步发展为全无线的小动物模型解决方案,并在能量传输方面提供高效的支持。

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

商业合作、咨询请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展