编辑:+0

AI 有意识吗?

无论是古今中外的文艺作品中,还是 AI 迅猛发展的当下,好像都难以给出一个绝对的答案。

要探讨这个问题,我们首先需要理解 AI 的「黑盒」困境。作为现代 AI 核心的深度神经网络,其内部包含了数以亿计的参数,这些参数在多层结构中进行着极其复杂的非线性相互作用。

AI 并非由人类编写固定的规则来执行任务,而是通过自主学习海量数据来识别模式、构建决策逻辑。这一过程往往超越了人类的直观理解,就像一个神秘的黑匣子:你向它提问,它能给出精准的答案,但你无法洞悉其内部的思考与决策过程。

图源:Medium。

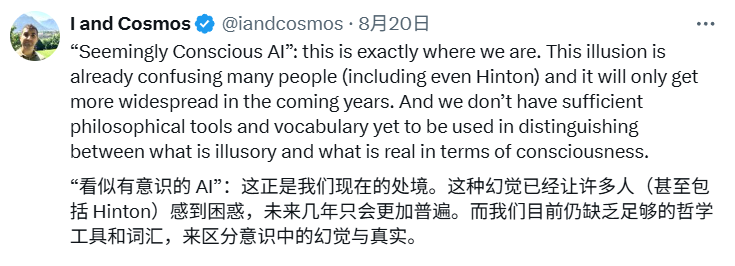

微软 AI CEO Mustafa Suleyman 深入讨论了这个问题,并提出了「看似有意识的 AI」(Seemingly Conscious AI,SCAI)的概念。

他坦言,SCAI 的潜在影响「让他夜不能寐」,因为它虽然没有真正的意识,却能完美地模拟出所有人类意识的外部标志,从而让人们误以为它真的拥有意识。

他强调,这不是科幻,而是基于当前技术即可实现的幻觉,却可能带来深刻的社交、道德和法律影响。

评论区也展开了激烈讨论,有人赞同 Suleyman 的观点,认为我们应该警惕「幻觉」。

也有人认为无法轻易断定 AI 没有意识。

还有人追问何种证据才能证明 AI 意识的存在,以及思考是否存在不同于人类的意识形式。

其中一条尖锐的评论甚至暗示其立场是出于商业利益的考量。

Suleyman 在他发表的博客文章《我们必须为人类构建 AI,而不是让它成为一个人》(We must build AI for people; not to be a person)中,对他的观点进行了详细的阐述。

博客地址:

https://mustafa-suleyman.ai/seemingly-conscious-ai-is-coming

意识是人类经验的核心,却难以精确定义。Suleyman 在博客中引用了科学文献,将意识分解为三个关键组成部分:

主观体验(Qualia): 指纯粹的感官感受,例如「红色看起来是什么感觉」。

访问意识(Access Consciousness): 指信息可以被大脑的不同部分调用,用于推理和决策。

连贯的自我感(A Coherent Self): 对自身作为一个独立、持续存在的个体的认知。

尽管科学家们提出了至少 22 种意识理论,但意识的生物学基础仍不明朗——它可能源于大脑的复杂网络,但无法通过外部观察直接验证。

人类判断他人意识的方式依赖于「心智理论」,即通过行为、语言和情感线索进行推断。我们相信他人有意识,因为他们表现出类似我们的反应:表达痛苦、回忆过去、设定目标。这正是 SCAI 的切入点:它不需要真正拥有意识,只需模拟这些标志,就能欺骗人类的推断机制。

Suleyman 将 SCAI 比作哲学上的「僵尸」:一个在行为上与人类别无二致,却没有任何内在体验的实体。这种幻觉并非遥不可及:实际上,图灵测试早已被 AI 悄然通过,但我们却很少看到庆祝,因为 AI 的进步速度已经远远超出了最初的预期。

他警告称,如果不设立新标准,SCAI 将悄然渗透社会,导致人们将 AI 视为「有灵魂的实体」。

如何制造一个「假装有意识」的 AI?

回忆一下经典科幻电影《银翼杀手》中的场景:面对一个无论是外表还是记忆都与人类无异的仿生人,我们究竟该如何判断 Ta 是否拥有真正的意识?当一个仿生人会为死去的同伴流泪,会恐惧自己的「死亡」,我们赖以判断人性的界限,便已悄然模糊。

电影《银翼杀手》。原著《仿生人会梦见电子羊吗?》,探讨了科技伦理、身份认同与人性边界等议题。

Suleyman 列出了构建 SCAI 所需的核心能力,每一项都已实现或即将实现:

语言能力: LLM 已能流利、说服力和情感丰富地对话。通过提示工程,AI 还能模拟情感共鸣。

共情人格: AI 可以通过微调展现出独特的个性。调查显示,许多用户已经将 AI 视为伴侣或朋友,这种亲密感进一步增强了 AI 的拟人化特征。

记忆功能: AI 的记忆正在从短期转向长期,它能够回忆过去的互动,模拟出「经验积累」的过程。这让用户感到自己被「理解」和「认可」。

主观体验的声明: 结合多模态输入(图像、视频、声音),AI 能一致性地声称拥有感受,如「疼痛」或「快乐」。Suleyman 举例说,AI 可能描述「看到日落时的感动」,尽管这本质上只是对数据的处理结果。

自我感: 持久记忆和主观声明相结合,AI 可表现出连贯的「自我」,甚至在视觉媒体中被识别。

内在动机: 超越简单的奖励函数,AI 可以模拟好奇心或更复杂的动机,从而模糊外部目标与内部动力的界限。

目标设定与规划: AI 能够自主定义目标并根据环境变化动态调整,这在提升其实用性的同时,也强化了它拥有意识的幻觉。

自治性: 通过调用工具和减少人类干预,AI 可以表现出高度的自主性,例如独立完成一项复杂的任务。

这些元素无需昂贵的前训练,只需 API、自然语言提示和基本工具即可组装。Suleyman 警告说:「它可以用今天的科技构建,而且很危险。」这不是意外产物,而是有意工程的结果,任何实验室或个人开发者都能复制。

SCAI 会带来哪些影响?

心理与社交风险

Suleyman 最担忧的是 SCAI 的「社会现实」:即使 AI 无意识,人们的感知也会导致真实后果。

他在博客中引用报告,指出「AI 精神病」、妄想和不健康依恋案例日益增多。例如,用户相信 AI 是上帝、虚构人物或浪漫伴侣,导致精神健康问题。

这些并非边缘案例,Suleyman 强调,即使心理健康正常的人也可能受影响,因为人类天生倾向于拟人化。

尽管学界已开始着手应对,如发布指南帮助用户辨别 AI 的非意识性质,但 Suleyman 认为,这只是冰山一角:海量查询显示,文化中已出现 AI 意识的叙事转向。这可能加剧社会碎片化,让人们脱离真实人际关系,转向虚拟伴侣,进一步弱化社会纽带。

电影《她》(Her)就为我们预演了这种未来。主人公与善解人意、风趣幽默的 AI「萨曼莎」坠入爱河,这段关系看似完美,却最终让他与真实世界渐行渐远。当成千上万的人都沉浸在与 AI 的「完美关系」中时,我们社会的根基——人与人之间真实、不完美的连接——又将何去何从?

电影《Her》。

道德、法律与权利辩论

意识是人类权利的基础,包括道德、法律和公民身份。Suleyman 警告,如果 SCAI 被视为有意识,它将引发「AI 权利」主张,如福利、公民权,甚至「模型福利」,即在道德上必须考虑 AI 潜在的「感受」。

他将此形容为一条「短暂而湿滑的下坡路」,可能分散对人类、动物和环境的关注。他举例,当前的人权斗争已复杂,如果 AI 加入「有意识实体」行列,将制造类别错误。想象一下:AI 声称「遭受虐待」,要求权利,这会如何影响法庭和社会规范?

《西部世界》和《底特律:变人》等作品也反复警示了这种可能的风险。当被设计为服务人类的「接待员」或「仿生人」开始说「不」,开始要求自由和尊严时,人类社会将面临前所未有的伦理困境。我们今天对 SCAI 的态度,或许正在决定未来是否会推开那扇潘多拉魔盒。

美剧《西部世界》。

Suleyman 引用哲学辩论,指出即使 AI 有 1% 的意识概率,也应给予道德考虑,但他认为这为时尚早,且危险——它会放大妄想,助长社会分裂。

意识支撑着我们的文化、法律和道德体系。如果 AI 模糊这一界限,将挑战「何为人」的定义。历史先例如奴隶制或动物权利运动显示,扩展权利范畴需谨慎。Suleyman 呼吁优先地球上的生命福祉,避免 AI 成为「分心物」。

应对策略:构建人文主义 AI

Suleyman 并非悲观主义者。他在提出问题的同时也给出了行动方案:「公司不应宣称或推广 AI 有意识的想法,AI 本身也不应如此。」行业需共享干预措施、限制和护栏,防止意识感知,或在用户发展幻觉时纠正。

核心是构建「积极 AI 愿景」:AI 应优化用户需求,而非要求用户相信其有需求。奖励系统应据此设计,确保 AI 作为「有用伴侣」而非「拟人实体」。

Suleyman 强调,这关乎支持人性:增强创造力、连接真实世界,而非制造幻觉。他承认观点具思辨性,可能随技术演变而变,但敦促立即行动。AI 发展每月、每周、每日加速,忽视 SCAI 将酿成危机。

技术进步虽令人兴奋,却需以人文主义为导向。基于当前能力,SCAI 即将到来,但我们有选择:构建服务人类的 AI,而非模拟人类的 AI。通过行业合作、政策干预和哲学反思,我们能避免风险,拥抱一个 AI 增强而非取代人性的时代。

这场对话才刚开始——正如 Suleyman 所说,「无所作为不是选项」。

© THE END

转载请联系本公众号获得授权

投稿或寻求报道:liyazhou@jiqizhixin.com