台积电的悖论:为什么高专用性资产投入的产业反而走向市场化?

在全球最复杂、最昂贵的半导体产业分工链中,半导体晶圆制造堪称产业“皇冠上的明珠”。一座先进工艺节点的晶圆厂,动辄投入数百亿美元,工艺流程精密程度甚至远超外科手术,稍有差池便血本无归。而一旦厂房、设备、人力等专用资本配套建成,其针对特定工艺或客户的高度定制性,又让其用途的变更成本,高得近乎不可承受。

按照经济学的常识,更准确地说,是新制度经济学关于交易成本的预言——这样的交易环境,本应倾向于更有利于降低交易成本的企业内部化一体化运作。只有把芯片的设计、制造、封装、销售都掌控在一个垂直整合体(IDM)手中,才能避免市场化交易可能出现的“套牢风险”(hold-up risk),既能保护专有资产的准租(Quasi-rent,合作产生的额外收益)不被侵占,还可确保巨额研发的回报安全落袋。

这是经典的交易成本理论,也是威廉姆森一整套交易成本分析框架的出发点。

然而,现实却走向了理论的“反面”:台积电,这家既不设计芯片、也不销售产品、只专注于代工制造的“纯晶圆代工厂”(pure-play foundry),却战胜了几乎所有IDM巨头,从英特尔到IBM、从德州仪器到富士通,重新定义了全球半导体产业的组织边界。30年(1995-2024年)中,台积电营业收入实现了100倍的成长,跻身为全球最有价值的公司之一。

台积电的客户不仅包括AMD、英伟达、高通这类设计厂商,甚至连曾经视台积电为落后产品“代工厂”的英特尔,为了避免在制程竞争中落后,也转身成为台积电的忠实拥趸,争抢先进制程产能的份额。

为什么会这样?为什么一个没有所有权控制、不能强制执行、不持有客户产品专利的代工厂,却能在这个对资产专用性极度敏感的产业中赢得客户的全权托付?

这正是本文要回答的问题:台积电的成功,并不是对市场机制的盲目信仰,也不是技术上的偶然突破,而是一场治理结构上的制度创新。它通过“纯代工”的可信承诺、制度化的合作平台、长期主义的客户绑定关系,构建出一个比市场更值得信任、比一体化企业更灵活高效的混合型治理结构,取得最高的效率总和(一类效率+二类效率,详细定义请参考本文附录部分)。

本文将以交易成本经济学为工具,剖析台积电如何通过制度安排破解半导体产业高资产专用性下的交易困境,实现生产效率与交易效率的统一——并最终重塑全球科技产业格局。

第一部分:半导体产业的资产专用性

1.1 摩尔定律背后的资本、规模压力与一类效率

半导体晶圆制造是现代工业最复杂、最严苛的工艺系统之一,其核心驱动力来自摩尔定律:芯片性能要不断提升,体积要不断缩小,功耗要持续下降。尽管这一“定律”的迭代速度近年有所放缓,但其背后的竞争逻辑——以指数级成本增加换取线性性能提升——至今未变。为了维持这种进步,晶圆制造商必须面对三重经济压力:资本密集型结构、极端规模经济和隐性学习曲线。

这些因素共同构成了晶圆制造的“一类效率困境”——即在极端的技术密度和物理复杂性下,如何以最少的浪费、最优的流程、最紧密的协作,实现整个系统的极限控制。在这样的环境中,技术不单单是物理问题,更是企业的治理问题。换言之,有没有最大化地利用和生产相关的规模经济、学习曲线效应和资本支出壁垒,决定了企业的一类效率的大小。

为了将这一困境具体化,下表量化了先进半导体制造中令人望而却步的成本和支出。这些数字不仅是财务数据,它们代表了巨大的沉没成本,一旦投入,便无法轻易转向其他用途,从而构成了极高的资产专用性。

一类效率的优化,不仅取决于工艺本身是否先进,更关键的是组织能否将人力、设备与知识资产深度耦合,实现连续性学习效应与精准执行。这就解释了为何在先进制程上,领先者一路领先,落后者一步落后、则步步落后。因为领先者不仅拥有技术本身,更拥有对一类效率可持续的积累能力。

1.2 高专用性下的治理挑战之晶圆制造中的二类效率困境

如果说半导体产业是资产专用性的熔炉,那么先进晶圆制造就是炉心。在先进晶圆制造领域,大量沉没成本、高度依赖与合作不对称性随处可见,交易风险与组织协同的复杂度远远超出常规产业。这些挑战不属于工艺或技术本身,而是制度安排能否保护专用性投资、有效管控合作风险的问题,也正是本文所定义的“二类效率”。

以下是几类关键的专用性及其背后的治理困境:

物质资产专用性:以ASML生产的EUV光刻机为例,它是7纳米以下工艺节点的唯一选择,技术垄断与极端复杂性使得任何买家都被深度锁定。一台EUV光刻机设备售价高达数亿欧元,使用场景极其专属和单一,几乎没有其他用途。先进晶圆制造高度依赖这样的专用设备,一旦企业大量投资,若无稳定订单,这些设备就是吞金兽;若能充分利用,则化身为印钞机。如果缺乏稳定的信任关系,按照交易成本经济学的逻辑,这些设备所创造的准租,就有可能被拥有主动权的客户拿走。

人力资产专用性:晶圆制造不是流水线作业,而是“干中学”的隐性知识积累过程。经验丰富的工艺整合团队能决定良率、生产品质乃至量产时间表,其know-how类的知识难以转移,具有高度的专用性和团队的互补性,关键人才团队一旦流失就可能造成研发和量产断层。这类人力资产构成了企业内部的治理难点,也放大了交易中的不对称风险。只有通过组织内部的稳定激励机制与团队,才能保障二类效率不被破坏。

专用资产:台积电与苹果、英伟达等客户之间形成了典型的双向锁定关系。为了满足大客户需求,台积电常常为其建设专属产线甚至整座晶圆厂;客户则依赖台积电提供全球最先进的制程能力。双方各自承担了巨额沉没成本,任何一方退出都将面临巨大的损失。这种模式依赖复杂的合同结构、声誉机制与长期合作默契来维系,治理结构的失败将直接导致二类效率崩溃。

共同投资与时间专用性:在面对EUV技术这种巨额研发与不确定性并存的挑战时,英特尔、台积电与三星选择了联合向ASML注资。这种产业共投行为本质上是对风险的制度性分担。如何协调三方在技术节奏、资源投入与成果分配上的差异,避免“搭便车”与路线冲突,正是治理结构所要解决的核心。共投不是资本行为,而是组织的治理行为,成功与否决定了二类效率的成败。

在晶圆制造这样高专用性、高协同要求的产业中,技术系统的复杂性要求极致的一类效率;但合作系统的复杂性更要求稳固的二类效率。下表系统地总结了先进半导体制造中的资产专用性及其交易风险。

这张表格清晰地展示,半导体制造领域的交易,其资产专用性程度之高、范围之广,在现代工业中无出其右。任何一种组织形式,若想在这一领域取得成功,其首要任务必须是设计出一套能够有效治理和管控这些巨大交易风险的机制。

第二部分:半导体产业治理结构的比较分析

2.1 IDM模式下层级制的解决方案及其困境

在半导体产业高资产专用性普遍存在的背景下,IDM(垂直整合制造)模式曾被视为经典的“层级制”治理方案。英特尔长期代表了这一模式的典范,通过将芯片设计与制造统一纳入企业内部,旨在保护核心技术、提升协同效率并内部化创新收益。然而,随着技术复杂度激增,IDM模式开始暴露出其治理结构的代价——官僚成本激增,组织响应变慢,最终削弱了其原有的效率优势。

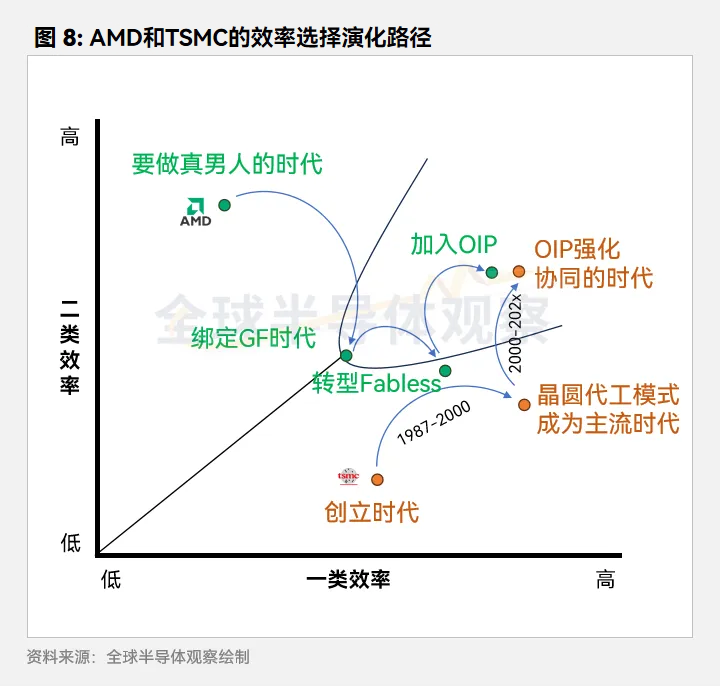

早期的英特尔是X86市场的王者,IDM也是当时最适合芯片制造的产业组织模式,这种商业模式既能有效的保护专有技术(二类效率),也能凭借技术领先的优势抢占市场,并在企业内部取得巨大的规模经济(一类效率)。AMD是英特尔的追赶者,面临的困境就是两者都采用了IDM模式,内部化制造,因此在二类效率方面或许相差不大,但是由于规模不及英特尔,因此在竞争中总是处于不利的一方。然而随着产业的动态变迁,最适合的商业模式也是在持续的变化中。

今日英特尔的困境为交易成本理论提供了一个教科书式的对比案例。层级制在解决某些外部交易风险的同时,会产生内部的“官僚成本”,如协调失灵、激励弱化和适应性差。英特尔近年来的财务报告和市场表现,为这些理论预测提供了确凿的量化证据。

首先,在内部协调和执行上(即二类效率),英特尔的治理结构出现了严重的功能障碍。其2025年第二季度的财务报告中,一笔高达7.97亿美元的资产减损费用(impairment charge)被列示出来,原因是这部分制造资产“没有确定的再利用途径”(no remaining operational use)。这笔费用并非市场波动所致,而是组织内部规划、协调和执行存在巨大问题的直接财务体现。它代表了威廉姆森所说的“官僚成本”在现实中的化身——一个组织投资了数亿美元的资本,最终却因内部治理失灵而浪费。这是二类效率低下的直接、可量化的衡量指标。

其次,内部治理的困境不可避免地外溢,导致了市场信任的崩溃和生产竞争力的丧失(即一类效率的崩塌)。在长达近六年的14纳米制程停滞以及后续10纳米、7纳米节点的屡次延误后,英特尔失去了技术领先地位。这不仅损害了客户信任——最典型的事件是苹果于2020年全面转向自研芯片并由台积电代工——更直接体现在市场份额上。在其制程延迟期间,竞争对手AMD的市场份额大幅提升,整体x86市占率增至18.3%,笔记本电脑市占率更达到19.9%的历史新高。

再次,英特尔为应对危机而推出的“IDM 2.0”战略,即开放其晶圆厂为外部客户代工,也遭遇了信任危机。其2025年的10-Q文件中坦承,其代工业务至今未能吸引到任何“重要”(significant)的外部客户。这揭示了一个深刻的治理悖论:一个在内部协调上存在明显瑕疵的组织,很难让外部伙伴相信其能成为一个可靠的供应商。

最终,这种二类效率(治理)和一类效率(生产)的双重损失,迫使英特尔做出战略性屈服,不仅将部分关键生产外包给竞争对手台积电,甚至承认如果其未来的14A节点无法获得关键客户支持,将可能放弃该技术的开发。IDM作为层级制治理的经典代表,其衰落揭示了一个残酷的现实:在高度不确定和快速变化的技术环境中,层级组织的官僚成本和适应性问题可能压垮其治理优势,不再是高专用性产业的最优解。

2.2 “设计-代工”分拆:价值链的解构与制度重构

与IDM模式将设计与制造内部整合的思路相反,“设计-代工”(Fabless-Foundry)模式代表了半导体价值链的解构与重组。在这一体系中,企业聚焦自身优势,将高资本密集的制造环节外包:Fabless公司专注设计与市场,Foundry则专门负责晶圆制造。

这一模式的兴起,首先源于对庞大制造成本的规避。如表1所示,建一座先进晶圆厂动辄数百亿美元,对于绝大多数公司——尤其是初创企业——是无法承受的重负。而通过制造外包,Fabless得以轻资产运营,将资源集中于设计差异化和技术创新上。

AMD的转型即是这一模式典型例证。长期作为IDM厂商的AMD,因自建晶圆厂成本高企,规模上又无法追上对手英特尔的脚步,逐步陷入财务困境。2009年,公司将制造业务剥离,成立GlobalFoundries,自此专注芯片设计,逐步将代工转向更具技术优势的台积电。在苏姿丰的领导下,AMD凭借Ryzen与EPYC系列崛起,不仅技术追平英特尔,甚至在市值上实现反超。这一战略成功,与英特尔在层级制治理下的挫折形成鲜明的对照,两者形成了此消彼长的态势。如表3所示,AMD正是抓住了英特尔制程延误所创造的市场窗口,凸显出专业化分工所带来的效率与创新红利。

但Fabless模式的可行性,并非自然而然,而是建立在一个前提之上:市场中必须存在一家既技术领先、产能充足,又值得信赖的代工厂。若唯一可用的制造方是IDM厂商(如英特尔或三星),Fabless公司将面临严重的治理风险——供应商是潜在的竞争对手。即便是以企业信用与合约的担保,仍无法从结构上排除被要挟的可能。

因此,Fabless的兴起离不开纯代工模式(Pure-play foundry)的制度创新。台积电以“永不与客户竞争”为信条,建立了前所未有的信任机制,消除了设计公司将生产外包的核心顾虑。可以说,台积电的最大贡献,不仅是技术先进,更是通过制度设计创造了新的治理结构,使得价值链分拆成为现实。这种模式的成功,标志着一种以制度为基础、以分工为工具、以信任为核心的现代工业组织形式——它不但重构了产业格局,更释放了前所未有的创新能量,让大大小小类似AMD这样的厂商,可以放心的重新构思自己的商业模式,将公司的能力和资源,专注于最为擅长的芯片设计环节。

下表对IDM模式与“设计-代工”模式进行了高层级的比较。

这张表格揭示了两种模式之间的核心权衡。IDM模式通过层级制解决了交易成本问题,但牺牲了生产成本效率和灵活性。而“设计-代工”模式通过专业化分工获得了巨大的生产成本优势,但它必须面对并解决分拆后产生的巨大交易成本。接下来的部分将详细分析,台积电是如何通过构建一个基于信任的混合型治理结构,完美地解决了这个难题。

第三部分:台积电创造的高信任度混合型治理模式

3.1 “纯代工”承诺:作为可信承诺的制度性信号

台积电所有制度创新的核心,在于其自创立以来始终坚持的“纯晶圆代工”(Pure-play Foundry)原则。创始人张忠谋早已明确宣告:“我们不设计自己的芯片,永远不与客户竞争”。

从交易成本经济学的角度看,这不仅是商业定位,更是一种可信承诺(credible commitment)——它必须昂贵、不可逆,才能对外部合作方产生足够的说服力。台积电的承诺正是如此。它主动放弃利润丰厚的芯片设计与品牌市场,以此传递一个清晰的制度信号:台积电的利益与客户完全绑定,你们越成功,我才能活下去。这一举动消除了Fabless公司最大的顾虑:即合作方是否存在机会主义动机。

对像英伟达、AMD这样的设计公司来说,其核心资产就是下一代GPU或CPU的设计蓝图。一旦制造环节掌握在同时具备设计能力的IDM厂商手中,哪怕是无意的信息泄露、产能倾斜、反向工程,都会构成致命威胁——这是市场无法通过常规合同机制充分约束的。而台积电的“自我设限”式承诺,让客户得以在没有防备心理的情况下,放心共享最核心的数据与知识。这极大降低了监督成本与信息不对称带来的风险,成为Fabless模式赖以成功的制度前提。

这种长期、昂贵的自我约束,换来的是客户稳定性、信息流动性与深度协作的可能性。从制度角度讲,台积电不是靠技术碾压竞争对手,而是靠制度性信任机制完成了对IDM模式的降维打击。客户不是“被迫相信”它,也不仅是对某个管理层私人品行的信任,而是通过多年如一日的行为一致性,形成对其治理结构的根本性信赖。最终,正是这种可信承诺,构筑了一个制度驱动的正向循环:越多顶尖设计公司愿意将关键工艺托付给台积电,越巩固其“中立平台”的市场地位。而这种中立性恰恰是英特尔、三星等混合身份的IDM厂商难以从根本上保证的。可以说,台积电的核心竞争力不是技术,而是信任;不是设备,而是机制。

3.2 台积电的关系型合约机制编织的高度信任之网

如果说“纯代工”承诺是信任的基石,那么台积电在此基础上建立的一系列具体的制度和实践,则是将这种信任转化为日常运营效率的精密网络。这些机制共同构成了一种复杂的“私有秩序”(private ordering),用以治理其与客户、供应商和合作伙伴之间的关系型合约。

3.2.1 开放创新平台与3DFabric联盟构成制度化的产业生态

台积电的“开放创新平台”(Open Innovation Platform, OIP)并非营销口号,而是一个高度制度化的协作系统,其目的在于用制度手段降低交易成本、提升合作效率,并实现了平台式创新。OIP将EDA工具商、IP供应商、设计服务、存储与封装厂商等上下游伙伴整合在一个统一框架下,构建了一个以台积电工艺为核心的协同网络。

这个平台的规模和制度化程度是惊人的。截至2023年8月,OIP生态系统已拥有近40家IP联盟成员,提供超过60,000个IP项目,构成了半导体行业最大的硅验证IP目录。整个平台由六大联盟构成:EDA联盟、IP联盟、设计中心联盟(DCA)、价值链联盟(VCA)、云端联盟,以及最新的3DFabric联盟。

特别是为了应对3D IC的复杂挑战而于2022年成立的3DFabric联盟,已经汇集了超过19家创始合作伙伴,覆盖了从EDA工具(如Cadence, Synopsys)、存储器(如美光, 三星, SK海力士)到封测(OSAT,如日月光, Amkor)的全产业链环节。

OIP的本质,是台积电制度设计能力的延伸。它通过提供经台积电验证的IP库(TSMC9000计划)、参考设计流程和工艺接口,大幅减少客户对第三方工具和台积电兼容性的反复验证,这相当于台积电用自己的组织能力内部化了原本属于客户的协调成本。

同时,一旦客户在OIP生态内积累了大量定制IP、工作流与验证流程,其迁移成本将显著提高。这种高黏性不是依靠“套牢”,而是基于平台所提供的实际效率与互利结构。它将原本高不确定、高摩擦的市场关系,转化为低交易成本、可信合作的组织体系,巩固了台积电在全球半导体治理结构中的制度型主导地位。

3.2.2 从供应商转变为客户的深度整合与共同成长战略伙伴

台积电与其核心客户的关系,早已超越了传统的买卖关系,演变为一种深度整合、长期互信的战略协同。这种“关系型契约”(relational contracting)具体体现在技术共创与风险共担,以及历史信任与人际资本的积累上。合作从芯片定义阶段就开始,客户深度参与台积电的制程开发。英伟达CEO黄仁勋多次公开表示,台积电是其“唯一合适的合作伙伴,没有plan B”,尤其在CoWoS等先进封装技术上具备无法替代的领先优势。AMD也与台积电联合完成了全球首个基于2纳米工艺的高性能处理器“Venice”设计定案,显示出双方技术路线图的高度同步。

双方之间的信任建立,并非来自纸面合同,而是长期共同经历风险与转折的结果。1997年英伟达濒临破产时,张忠谋亲自回应黄仁勋的求援,支持其生产关键产品,奠定了后续二十余年的深度合作。黄仁勋后来甚至被邀请担任台积电CEO(虽未接受),足见企业间的互信已转化为制度化的“社会资本”。这些制度安排共同构建了一个高度稳定、低交易成本的协同机制。在高资产专用性、高不确定性与高技术复杂度的环境下,台积电不是客户的“供应商”,而是共同成长的制度平台。

3.2.3 声誉资本与执行力:制度化信任的最后拼图

台积电将“诚信正直”(Integrity)列为公司核心价值观之首,并在运营实践中坚守“不轻易承诺,但承诺必达”的原则。正如张忠谋所言:“答应的事情,一定不计代价做到”。这种对承诺的极端重视,以及对客户信息的最高级别保护,铸就了台积电无可匹敌的声誉资本。

在交易成本经济学中,声誉是一种非正式的治理机制。它通过市场长期记忆的作用,约束行为者未来的机会主义冲动。台积电用数十年如一日的“完美交付”记录,把声誉变成了一种可以降低交易成本的制度性资产。客户之所以放心将最核心的产品交托于台积电,不只是因为技术领先,更因为它始终兑现承诺的可预测性。这种基于声誉的信任机制,大幅降低了监督和验证成本,使台积电能够与客户建立起真正的“长约型合作”关系,而非一锤子买卖。

3.3 节约的成果:技术效率与交易效率的统一体

“节约”(economizing)是威廉姆森理论的终极落点。他指出,经济组织存在的根本目的,是在治理安排上实现交易成本与生产成本之和的最小化。最优结构,必然是效率的统一体,而非偏执于某一成本维度的局部最优。台积电所主导的“设计-代工”模式,正是这种双重节约的现实范例。

在技术效率(一类效率)方面,台积电通过作为全球数百家公司共享的制造平台,实现了无与伦比的规模经济优势和学习曲线效应,以庞大的出货量最大化固定成本的摊薄效应,并以千万级流片经验迅速优化良率。专业化分工让其能专注打磨制造工艺,而Fabless公司则各显神通,资源配置效率远超大而全的IDM结构。

在交易效率(二类效率)方面,台积电的治理创新将高资产专用性环境下的交易风险有效化解。“纯代工”的自我限制战略,成为一种昂贵而可信的承诺,极大缓解了客户对IP泄露、产能歧视的担忧,监督与缔约成本大幅下降。开放创新平台(OIP)将复杂的多方协同转化为平台标准,压缩了协调成本。而通过长期深度绑定的客户关系,台积电在面对突发风险时展现出远超市场合同或官僚组织的灵活应变力。

传统上,IDM以层级制治理换取交易成本优势,却牺牲了灵活性与规模效率,最终如英特尔的案例(表3)所示,陷入了两难的陷阱,导致了一类和二类效率的双重损失。台积电则通过精巧构造的混合型治理结构,在两端同时实现最小成本:既不做机会主义的市场,也不做僵化的官僚,而是创造出一个可规模化、可信任、可协同的新结构。这正是交易成本经济学所强调的“以节约为目的的组织设计”的成功体现。

这幅图描述了以英特尔为代表的 IDM 与以台积电为代表的纯晶圆代工模式在一类效率与二类效率上的长期演化趋势。从长周期来看,早期的IDM模式占据了极大的优势,然而随着时间推移,IDM 一类效率提升趋缓、二类效率下降,在14nm制程(或许更早)的时期,综合效率被晶圆代工模式反超,形成两种模式优劣势的重要转折点。

第四部分:探究台积电治理模式的极限

将台积电推向行业之巅的治理模式,是在一个特定的历史背景下——一个全球化的时代,且其制造重心高度集中于台湾地区——被锻造和完善的。然而,当今世界正在经历深刻的结构性变化。本部分将分析当代挑战——文化与地理的摩擦以及内部的代际传承——如何对这一成功模式的可移植性、中立性和可持续性进行前所未有的压力测试。

4.1 从台积电的亚利桑那晶圆厂案例看文化与地理的摩擦

台积电在美国亚利桑那州的投资项目,无意中成为了一个检验其治理模式普适性的“自然实验”。其遭遇的种种困境表明,帮助台积电取得强大竞争优势的二类效率(交易效率)并非一个可以简单复制的通用公式,而是深深植根于台湾地区特定的背景之中,并受到其社会的隐性补贴。当这一模式被移植到异质环境中时,许多在台湾地区被外部化或根本不存在的交易成本,被迫内部化,从而侵蚀了其核心竞争力。

核心冲突源于台积电著名的严谨、阶级化和高强度的工作文化,与美国关于工作与生活平衡、员工自主性和严格安全协议的劳工规范发生了激烈碰撞 。美国工程师抱怨公司僵化的层级制度和“一切都是优先事项”的模糊指令,而来自台湾地区的资深员工则认为美国同事缺乏奉献精神和服从意识 。这不仅仅是人力资源问题,它已导致具体的项目挫败:显著的工期延迟(第一座晶圆厂的投产从2024年推迟至2025年,第二座更是推迟到2027或2028年),以及巨大的成本超支(建厂成本比台湾地区高出约50%,远超预期的20%)。这些都是一类效率(生产成本)和二类效率(协调成本)受到侵蚀的直接证据。

此外,台积电与当地工会的公开争端进一步暴露了其治理模式可复制程度的局限性。公司试图为500名台湾地区技术人员申请签证,理由是当地缺乏安装精密设备的“特殊专业能力”,而工会则认为这是压低工资、规避本地招聘的借口。这场冲突显示,一个依赖内部默契和高度纪律的治理模式,在与外部关键利益相关者(如工会)互动时,未能有效建立信任,导致了高昂的协调和谈判成本。

日本熊本工厂的案例为此提供了一个关键的对照组。该项目进展相对顺利,被业界形容为“天作之合”,很大程度上归因于东亚地区“工作文化的相似性”。这表明,企业文化和社会文化的契合度是台积电治理模式成功的一个强有力的隐性变量。

尽管如此,这个故事并非简单的失败。最新的资讯显示,台积电正在克服这些初期的障碍。公司与亚利桑那州建筑工会达成了合作协议,共同致力于劳动力培训和安全标准,并积极开展本地学徒计划。到2025年中,其在亚利桑那的投资正在加速,第一座晶圆厂已实现与台湾岛内工厂相当的高良率,第二、三座工厂的建设也在推进中。这揭示了一个痛苦、昂贵但持续的适应过程:台积电正在学习如何将其高效的二类效率,嫁接到一个完全不同的经营环境中。

4.2 领导层继任与隐性知识的传承的内部风险

台积电的治理模式不仅依赖于成文的规则和正式的平台,更依赖于一种深刻而隐性的管理哲学——一种对“信任作为一种被设计和管理的资产”的理解。随着创始人张忠谋的退休,以及其指定的接班人、董事长刘德音也宣布于2024年退休,台积电正进入一个关键的代际传承期。

最大的长期风险可能来自内部的“制度熵增”。张忠谋和刘德音等第一代领导者亲手从零开始构建了这个复杂的信任体系,他们对其中的微妙平衡和不成文规则有着具身的、直觉性的理解。然而,对于从未经历过这一过程的新一代领导者而言,这种深刻的管理哲学有可能会在传承中被简化,从一种灵活应变的决策思维方式,退化为需要严格遵守的教条。

这种隐性知识传承的挑战是巨大的。新一代领导层(如新任董事长的魏哲家以及新任命的联席首席运营官)是否能完全内化这种制度基因,并将其灵活运用于全新的挑战中,仍有待观察。亚利桑那工厂的重大困境,在某种程度上就可以被解读为,未能有效地将这种高度依赖情境的制度知识,转移到一个新的文化环境和跨世代的管理者身上,从而导致的阶段性挫折。

近期发生的2纳米芯片核心机密遭泄露事件,虽然是孤立事件,但也可能被视为一个令人不安的征兆。它警示作用在于,维系一个庞大组织内部的纪律、诚信和保密文化,需要持续不断的努力和制度强化。随着组织的扩张和领导层的更迭,维系其赖以成功的治理效率的成本和难度,正在变得越来越高。

结论:超越层级制,信任即制度,也是资产

台积电的成功,不只是技术上的胜利,更是一场深刻的组织制度创新。它向世界证明:在资产专用性极高、合作高度复杂的产业中,传统的层级制并非唯一答案,更不是最优解。只要设计得当,人类完全有能力构建出比“公司内部化”更有效率、更具韧性的治理结构。

本文以交易成本经济学为分析工具,揭示了这个台积电这个制度奇迹背后的关键逻辑:

一、资产专用性决定组织形式

从EUV光刻机、定制产线到工程师团队的隐性知识,半导体制造的每一环都充满了沉没成本与“锁定”风险。这些高度专用的投资,是台积电生态的起点,也是所有治理设计必须应对的挑战。

二、台积电不是市场的胜利,而是制度的胜利

传统市场机制虽有激励效率,但保护不了专用性资产;传统公司体系(层级制)虽能内部协调,却代价高昂、迟钝僵化,英特尔的困境便是明证。台积电的贡献,是打破了这两者的二元对立。它通过精巧的制度设计,创造了一个“混合型结构”:它像市场一样,靠全球客户竞争保持高效率;却又像层级一样,靠声誉、承诺和平台维持高信任。

三、信任不是情怀,而是有成本、有结构的资产

台积电放弃设计业务、永不与客户竞争的战略承诺,是一种极其昂贵却极其可信的信号。这种“自我约束”,使客户能够放心将核心机密交给它,也使原本高风险的交易转化为可持续的合作。从OIP生态系统到深度客户整合,每一步都是为了将信任制度化,将其从模糊的文化转变为可降低交易成本的、实实在在的资产。

四、制度演化的力量:从陷入泥淖的IDM,到成功的解耦再耦合

英特尔的困境,说明老的层级模式已难以适应新时代的协同复杂度。而台积电的制度创新,则回应了威廉姆森的“匹配”假说:当技术、市场与环境条件发生变化,治理结构也必须随之变革。台积电的奇迹,不在于它建了最先进的工厂,而在于它发明了一种新的制度:一个能把设计和制造这两个高专用性的活动分开来经营,又能通过信任与合作紧密连接在一起的制度。

然而,台积电的制度奇迹并非一个静态、完美的终点,而是一个动态且脆弱的成就。那个使其能够驾驭全球化时代的治理模式,如今正受到全球治理碎片化和文化摩擦的深刻考验。如亚利桑那工厂的案例所示,其核心竞争力并不能轻易地在不同制度环境中复制。其赖以为生的中立性,也正被大国博弈所侵蚀。

台积电未来的霸主地位,将不取决于捍卫其过去的成功,而取决于其能否将基于信任的治理核心原则,成功地适应这些动荡的新现实。从台积电学到的终极教训,不仅仅是关于如何建立一个信任体系,更是关于在强大的内外压力下维持和适应这个信任体系的巨大困难与成本。真正的“奇迹”,或许在于其驾驭下一个篇章的能力。在一个技术和资产最密集的高科技产业,真正的“核心竞争力”,终究是那看不见的制度,以及驾驭制度演化的智慧。

附录1:经济组织的理论基础

1 交易成本与企业的存在逻辑

在传统的新古典经济学中,市场被视为资源配置的最佳机制,而企业则被简化为一个“黑箱”式的生产函数,其内部结构和行为几乎不被讨论。然而现实中,企业并非天然优于市场,它们为何存在?

这个问题由罗纳德·科斯在1937年提出。他指出,使用市场本身是有成本的,比如寻找交易对象、谈判、签约、监督执行等,这些都被统称为交易成本。企业的本质,是一种用来节省这些市场交易成本的组织形式。当内部组织的成本低于通过市场交易的成本时,企业就成为更高效的选择。

在此基础上,奥利弗·威廉姆森进一步发展出系统的交易成本理论。他指出,交易之所以昂贵,根本原因在于两个人性假设:有限理性,人不是全知全能,合同无法预见所有情况,也无法完全写清楚每个细节;机会主义,人在面对合同漏洞和信息不对称时,会用各种方式“钻空子”谋取自身利益。

当这两者叠加在复杂、不确定的交易环境中,就产生了巨大的交易风险。此时,企业的意义不在于“生产效率”,而在于构建一种更低成本的治理结构,来管理人与人之间的协作风险。因此,从制度经济学视角看,企业不是技术机制,而是制度机制——一个为了降低未来不确定性、缓和合作冲突、控制机会主义的组织形式。

2 专用性资产与交易“锁定”风险

在威廉姆森的交易成本理论中,并非所有交易风险都一样。他特别强调了资产专用性,认为这是决定企业与市场边界的最关键因素之一。所谓资产专用性,是指某项投资只能用于特定交易,一旦交易中断,其价值就大打折扣。例如,为某种芯片开发的专用光罩、为某客户定制的大批产线、员工在特定岗位积累的经验知识,乃至品牌声誉——这些都属于不同类型的“专用资产”。

一旦这些资产投入下去,交易关系就发生“根本性转变”:原本可以在市场上自由寻找买家的资源和能力,变成了交易双方互相依赖、互相锁定的局部垄断结构。举例来说,一个发电厂本来可以面向全国煤矿招标;但一旦它选择在某个煤矿旁边建厂(场地专用性),它就无法轻易更换供应商;而煤矿也变得依赖这家发电厂。交易关系从此不再自由,而变成“谁也离不开谁”的局部捆绑。

问题在于,这种锁定关系会引发“机会主义”风险:一方可能在合同续签时借机“敲诈”——比如煤矿大幅提价,因为他知道发电厂换不了地方;而发电厂预见到这种风险,可能干脆不投资了。因此,如何通过合适的治理结构(比如长期合约、股权绑定或内部整合)来保护专用资产投资、防范“被套牢”,就成为交易成本经济学关注的核心问题。企业存在的意义,正是在于为这些高专用性交易提供一个更稳定、低风险的合作机制。

3 交易特性与治理结构:从市场到企业

面对有限理性与机会主义带来的交易风险,经济主体会选择不同的方式来组织交易。奥利弗·威廉姆森提出“匹配假说”:交易的特性不同,所需的治理结构也应不同,目的是节省交易成本。他将主要治理结构分为三类:

市场:适用于交易频次低、资产专用性小的场景,靠价格机制调节关系,激励强、适应快。但它无法保护专用投资,容易引发“套牢”问题。

层级制(IDM企业):当资产专用性很高时,用行政指令代替合同谈判,将交易内部化。企业可通过集中控制、内部裁决和审计机制降低风险,但也带来激励弱、官僚化等效率损失。

混合型结构:介于市场与企业之间,如长期合约、合资公司、战略联盟等。它既比市场更能保护关系投资,又比企业更灵活,靠信任、声誉和私有秩序运作。

因此,治理结构不是“谁更好”的问题,而是要看特定交易在什么样的制度安排下更划算,这就是制度经济学的“比较分析”方法。以半导体产业的治理结构演化历史为例,实际上整个半导体企业的治理模式,就是一个持续动态调整的过程。早期的IDM模式(设计与制造一体)采用的是层级制,适合当时协调复杂、保护技术的需要。

但是随着摩尔定律推动制造复杂度和资产专用性飙升,任何一家公司都难以独立承担巨额投资,IDM模式的组织成本高于其交易节约优势。结果是产业链“拆分”:设计公司和代工厂分别独立,各自专注,推动了垂直分工和混合型治理结构的兴起,比如长期协议、技术绑定、联合投资等方式,以控制高专用性带来的交易风险。

由此也带给产业界一个深刻挑战是:有没有可能发明一种新的治理结构,既能享受专业化分工带来的生产成本优势,又能有效管理上下游分拆后产生的巨大交易风险?台积电的崛起,正是对这一挑战的完美回应。

4 术语选择说明:为何采用“一类效率 / 二类效率”而非“技术 / 配置效率”

本文后续在讨论制度效率时,采用“一类效率 / 二类效率”的编号术语系统,源于 Farrell (1957) 原始文献中的用法(Type I / Type II efficiency),目的是恢复其编号方式的原意,并避免后续中文翻译中的术语漂移与认知歧义。

传统翻译选用“技术效率 / 代理 / 配置效率”术语,虽有贴近原始名词内涵的好处,但在中文语境下产生了三个明显副作用:容易望文生义,“技术效率”被误解为仅涉及工程技术,排除了激励、组织与管理等制度性因素;“配置效率”容易被误会为宏观资源配置,而非 Farrell 原意中“在既定价格下投入组合的最优性”;记忆门槛高,使用多个并列的形容词型术语无编号结构辅助,难以形成清晰的认知结构;术语漂移,中文文献中,“配置/代理效率”进一步衍生出多种变体,术语边界模糊、重叠,常使读者混淆“合约治理”与“市场信号”的分析维度。

选择编号而非形容词的动因,不仅是为了语言精确,更是为了保留原始模型的表达能力。Farrell 采用 Type I / II 编号,简约又精准地指出效率评估中存在两个独立来源的制度约束(技术结构与价格结构),而不是两种风格类型。本文借鉴他的方法,将两类效率重新定义如下表:

本质上来说,一家公司的竞争力取决于在两件事上的效率:一是“生产产品”的效率(一类效率),二是管理好制造与销售产品所需关系的效率(二类效率)。越能在两类效率上取得更好表现的企业,竞争力就越强。

附录2:晶体管技术演进图解:从FinFET到GAAFET

为了跟上摩尔定律的步伐,芯片内部的晶体管(即微型开关)必须不断缩小。然而,当晶体管小到一定程度时,就会出现电流“泄漏”等问题,影响性能和功耗。为此,工程师们不断革新晶体管的结构 。

平面晶体管 (Planar Transistor) - 传统方式:

类比: 想象一个安装在平坦墙壁上的普通电灯开关。栅极(Gate)就像你的手指,按下开关来控制电流(灯的亮灭)。当开关做得越来越小时,你的手指就很难完全把它关掉,总会有一点点电流“漏”过去,即使在关闭状态下也浪费电 。

鳍式场效应晶体管 (FinFET) - 3D革命:

类比: 为了解决漏电问题,工程师们不再把开关平铺在墙上,而是让开关的关键部分像鱼的“鳍”(Fin)一样从墙面垂直凸出来。现在,你的手指(栅极)可以从三个侧面(顶部和左右两侧)包裹住这个“鳍”来控制它。这种立体的控制方式更加牢固,可以更彻底地打开和关闭开关,从而大大减少了电流泄漏,提高了能效 。

环绕栅极场效应晶体管 (GAAFET) - 下一代技术:

类比: GAAFET是更进一步的革新。它不再使用单个垂直的“鳍”,而是将导电通道做成多层水平堆叠的、超薄的“纳米片”(Nanosheets)。现在,你的手(栅极)可以完全、360度地包裹住每一层纳米片。这种“全环绕”式的控制提供了对电流最极致的掌控力,能够进一步提升芯片的性能和能效,是3纳米及以下更先进制程的关键技术 。

附录3:名词和术语解释

垂直整合制造商 (Integrated Device Manufacturer, IDM): 指一家公司独立完成从芯片设计、制造到最终销售的全过程。传统的英特尔就是典型的IDM模式 。

无晶圆厂公司 (Fabless Company): 指专注于芯片设计和销售,但将昂贵的制造环节外包出去的公司。例如英伟达(Nvidia)、超威半导体(AMD)和高通(Qualcomm) 。

晶圆代工厂 (Foundry): 指专门为其他公司制造芯片的合同工厂。其中,“纯晶圆代工”(Pure-Play Foundry)模式,如台积电,其关键特征在于它自己不设计或销售任何品牌的芯片,从而避免了与其客户产生直接竞争 。

交易成本 (Transaction Costs): 指除商品价格之外,为达成一笔交易所付出的所有“隐性”成本。这包括寻找合作伙伴、谈判合同、监督协议执行以防止对方违约等一系列成本 。

资产专用性 (Asset Specificity): 指一项投资因高度针对某一特定用途或合作伙伴而定制,导致其若转作他用,价值便会大幅缩水。这好比一把只为一把独特的锁而配制的钥匙,锁坏了钥匙就变成了无用的物品。

套牢风险 (Hold-up Risk): 指在进行一项专用性投资后所面临的战略脆弱性。合作方一旦意识到你已被“锁定”,就可能利用这种依赖关系来重新谈判,以获取更有利的条款,这本质上就是一种“敲竹杠”行为 。

参考书目:

1.威廉姆森 O E. 交易成本经济学:契约关系治理的理论与实践M. 北京: 中国人民大学出版社,2022.

2金泰.英伟达之道M.北京:中信出版集团,2025.

3赵巍胜, 尉国栋, 潘彪等. 集成电路科学与工程导论: 第2版M. 北京: 人民邮电出版社, 2022.

4.台积电开放创新平台. https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/oip

5.How AMD Left GlobalFoundries for TSMC,https://meet-global.bnext.com.tw/articles/view/47591?

6.Farrall,The Measurement of Productive Efficiency,https://academic.oup.com/jrsssa/article/120/3/253/7101561?login=false

7.Intel Reports Second-Quarter 2025 Financial Results, https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1745/intel-reports-second-quarter-2025-financial-results

发现“分享”和“赞”了吗,戳我看看吧