点击蓝字 关注我们

欢迎各位专家学者在公众号平台报道最新研究工作,荐稿请联系小编Robert(微信ID:BrainX007); 或将稿件发送至lgl010@vip.163.com。

英文标题:Competitive Self-Assembly Interaction between Ferrocenyl Units and Amino Acids for Entry into the Cavity of β‑Cyclodextrin for Chiral Electroanalysis

成果简介

手性电化学分析凭借其快速、高效的特点在L/D-对映体区分领域展现出显著优势,但其应用范围受限于传统方法对目标分子电活性基团的依赖性(如色氨酸、酪氨酸等含芳香环的氨基酸)。这种局限性导致该方法难以直接检测药物中间体等缺乏电活性基团的手性化合物。针对此类非电活性手性分子,现行策略需借助介体分子通过可逆氧化还原反应间接产生电化学信号。在众多电活性材料中,二茂铁(Fc)及其衍生物虽被广泛应用于电化学传感体系,但为实现高效的手性识别,通常需要Fc衍生物引入特定的识别官能团(如硼酸基团或醛基)。这种结构修饰需求使得Fc衍生物的合成往往涉及多步复杂反应,显著增加了分析方法的开发成本和制备难度。

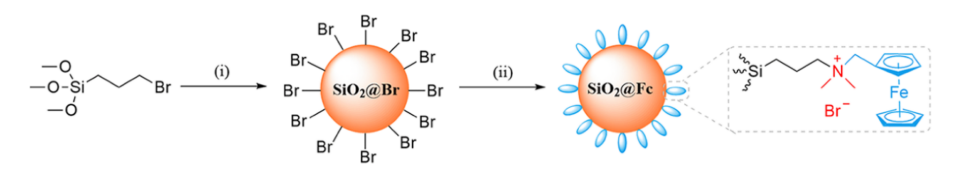

针对这一难题,常州大学吴大彤/孔勇教授团队创新性地提出了一种基于二茂铁(Fc)与β-环糊精(β-CD)竞争性组装的手性电化学传感策略。该研究首次将二茂铁衍生物共价固定在硅微球表面(SiO₂@Fc),通过与β-CD形成包埋复合物(SiO₂@Fc-CD)构建传感界面,通过主客体相互作用有效屏蔽二茂铁的电化学活性。当非电活性的氨基酸对映体进入β-CD空腔时,其与Fc单元发生竞争性置换作用,从而释放差异化的电化学信号。实验结果表明,该传感体系对组氨酸(His)、苏氨酸(Thr)、谷氨酸(Glu)和苯丙氨酸(Phe)等多种氨基酸对映体表现出优异的选择性识别能力,其中L-His与D-His的电流响应比高达2.88,D-Phe与L-Phe的响应比更是达到3.19。值得注意的是,该传感器的识别效率与溶液pH值密切相关,在优化后的pH条件下展现出最佳性能。这一创新性研究为拓展手性电化学检测的应用范围提供了全新的研究思路和方法学基础。

研究亮点

信号转换机制创新:通过SiO₂@Fc与β-CD的包埋作用屏蔽二茂铁电活性(氧化峰电流降低84%);氨基酸置换Fc后信号恢复,电流强度与对映体构型强相关。

普适性识别性能:在pH 5.5–6.0条件下,成功区分His、Thr、Glu、Phe等四类氨基酸对映体,其中D-Phe因苯环疏水作用更易进入β-CD空腔。

稳定可靠的实际性能:传感器在pH优化条件(pH 5.5–6.0)下稳定工作,抗干扰性强(金属离子如Cu²⁺/Ca²⁺影响小),重现性高(RSD < 2.2%),且可通过β-CD重包覆实现重复使用。

图文解析

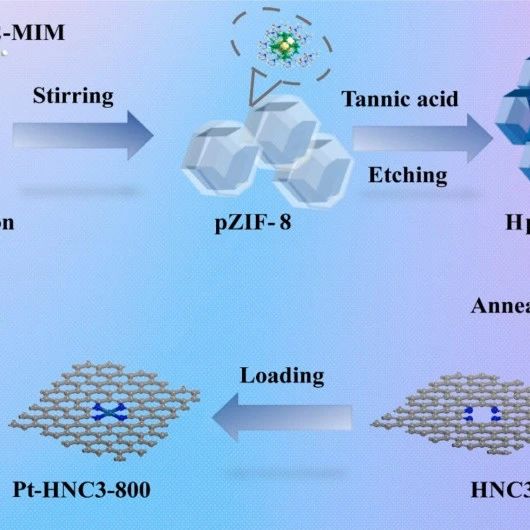

图 1. SiO2@Fc-CD-WE传感器的示意图

图 2. SiO2@Fc-CD合成的示意图:(i) TEOS,三甲胺,80°C;(ii) N,N-二甲氨基甲基二茂铁,85°C。

图 3. (a) β-CD (b) SiO2@Fc (c) SiO2@Fc-CD的FTIR。

图 4. (A) SiO2@Fc(插图: SEM图像)(B) SiO2@Fc-CD的XPS全谱图;(C) SiO2@Fc-CD的C 1s高分辨XPS。

图 5. SiO2@Fc和SiO2@Fc-CD的TGA热重分析。

图 6. SiO2@Fc-WE和SiO2@Fc-CD-WE的DPV曲线,表明Fc与β-CD的包埋作用屏蔽二茂铁电活性,导致氧化峰电流降低。

图 7. 在不同条件下SiO2@Fc-CD-WE对组氨酸的DPV响应。(A) pH;(B) 温度;(C) 浓度;(D) 金属离子。

图 8. 不同pH下SiO2@Fc-CD-WE传感器对组氨酸的DPV响应:(A) 5.5;(B) 6.0;(C) 6.5;(D) 7.0。

图 9. 重复使用测试。当Fc与β-CD重新包合时,探针仍然具有良好的识别能力。

图 10. 其它氨基酸的手性电分析。用SiO2@Fc-CD-WE获得 (A) 谷氨酸(pH = 6.0)(B) 苏氨酸(pH = 5.5)和(C) 苯丙氨酸(pH = 6.0)的DPV图。

表 1.在SiO2@Fc-CD-WE上获得的L/D-His, L/D-Glu, L/D-Thr, and L/D-Phe的Ip比率和ΔE

研究结论

本研究创新性地基于二茂铁(Fc)与β-环糊精(β-CD)的竞争性组装机制,成功构建了SiO₂@Fc-CD-WE型非电活性手性氨基酸传感器。该传感器通过氨基酸对映体与Fc单元对β-CD空腔的竞争性占据作用,实现了信号的可控释放与手性构型区分。这一策略突破了传统手性电化学检测对电活性基团的依赖性限制,为手性药物、生物分子分析等领域提供了普适性检测新平台。未来研究可通过优化环糊精衍生物的结构设计,进一步提升传感器在复杂体系中痕量对映体识别的灵敏度与选择性。

免责声明:原创仅代表原创编译,水平有限,仅供学术交流,如有侵权,请联系删除,文献解读如有疏漏之处,我们深表歉意。

公众号丨智能传感与脑机接口

![2025年中国机动车尾气检测行业相关政策、市场规模及发展前景分析:机动车保有量持续增长,推动机动车尾气检测需求扩大[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-08-18/68a27c139dd55.jpeg)