订单,是商业世界的“选票”。

但这些选票,投给的是未来的可能性,而不是现在的成熟度。

——真实的市场需求|具身君

你好,这里是深蓝具身智能。

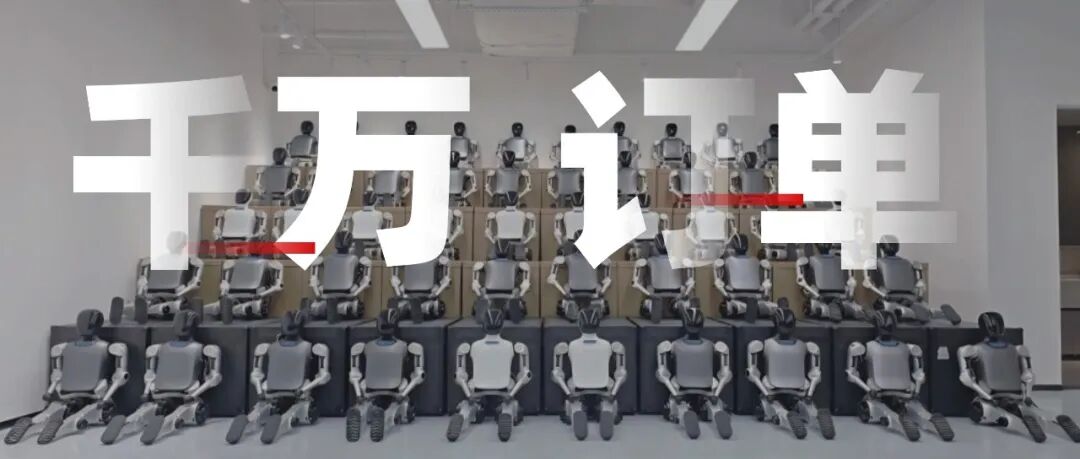

最近,人形机器人领域捷报频传,一笔笔刷新纪录的订单接踵而来。

大订单频现,巨头领跑。行业榜首们,正在扎堆书写这个赛道商业化的早期叙事。

但,事实真的如此吗?

9月3日,优必选宣布拿下某国内知名企业2.5亿元订单,刷新行业最大单笔合同记录,但未公布具体采购方。而这距离其上一次创纪录订单仅过去一个多月——7月18日,优必选刚中标觅亿汽车9051万元的采购项目

9月2日,智元机器人拟中标湖北人形机器人创新中心3102万元订单。

8月中旬,宇树科技与智元机器人联手拿下中移(杭州)信息技术有限公司1.24亿元服务订单。其余二线厂商也不甘落后:乐聚机器人在7月下旬宣布获得8295万元订单;6月底,宁波普智未来机器人与某智能制造公司签订2825万元合同;松延动力N2总订单量累计突破2500台……

似乎,整个行业的交付和订单节奏,都在进入一个明显提速的阶段。

这些订单向市场传递出一个信号:

的确,在商业世界里,没有什么比真金白银的订单更能提振信心的了。

在上半年公布的中标订单中,智元机器人宇树科技、优必选、合计拿下60%的金额,宇树在中标数量上位居首位,

但实际上,在这些 “令人侧目” 的冰冷数字背后,却藏着一些“值得玩味”的商业进化逻辑…

谁在真正为这些“爆单”神话买单?

仔细观察这些大订单的采购方,会发现一些有趣的现象:

目前的大额采购方多为“有地方国资”或“本身就是产业巨头”。

从股权角度看,地方国资背景的采购方与机器人企业之间往往存在间接关联。

而产业巨头们,则不少是以合作实训方式参与的,并不一定是纯粹的掏钱买货。

直觉上,订单就是收入,是实力的证明。

但深入看,这都是战略性大单,本质是一种变相的“过桥融资”。

因此,如果你现在翻开任何一家刚刚斩获大额订单企业的往年财报——先前被媒体疯狂渲染的“机器人热潮”,估计就会被冰冷的交付数据骤然浇上一盆冷水,只剩一缕浓烟。

比如个别势头正盛的企业,去年实际交付量可能才勉强两位数。

看到这里,很多朋友肯定察觉到了一些不对劲:

这究竟是一场技术驱动的产业革命,还是一场资本与战略诉求合谋的“大戏”?

一场订单、资本与交付的——「狼人杀」。

谁会是真正的“预言家”?

这些,的确不是简单的买卖关系。

不过,若简单的概括为“共谋”那就太过轻巧了,这是一种典型的“共生进化”。

地方国资需要产业布局,诸如车企这样的巨头则需要应对未来劳动力缺口,国家队需要战略卡位。

而机器人企业需要「续命」,需要真实场景、迭代数据和资金支持。

实际上,冷静地来看。

人形机器人行业的这种“共生关系”,其实是商业逻辑中的常见生态。回顾科技产业发展史,这种模式更是屡见不鲜。

日本机器人产业的崛起就离不开政府和剧透企业的早期支持。20世纪70年代,日本政府通过专项基金、税收优惠等方式鼓励机器人研发和应用,川崎重工、安川电机等巨头纷纷布局,最终使日本成为当时全球机器人强国。

美国半导体产业的发展也是如此。早期来自国防部的订单为半导体企业提供了稳定的市场需求和技术迭代机会,帮助它们度过研发投入大、商业应用不确定的高风险阶段。

早期新能源汽车行业同样依靠战略投资驱动。特斯拉最初的大额订单同样来自戴姆勒、丰田等巨头战略投资,而非消费市场。这些战略投资不仅提供了资金,更提供了供应链资源、技术验证场景和品牌背书。

采购方支付巨额资金购买尚未量产的产品,看似是购买行为,实则是一种支持技术创新、加速产业成熟的「战略」投资。

在人形机器人领域,这样的模式正在重现。

这是一种用今天的确定性,购买明天可能性的精妙设计。

但,结局未现,谁也不会是预言家。

是狼,是神,皆有可能。角色扮演(真假难辨),也自然充斥着博弈和谎言。

▲图源|深蓝具身智能

交付承诺的背后,是企业财务与过往业绩带来的现实挑战。

当年车企动辄签下亿元订单,最终却因技术成熟度不足、场景适配困难而纷纷违约。

目前,机器人领域特斯拉Optimus项目也已遭遇波折,原定2025年5000台量产目标一直传出或将被迫延期的消息。据悉暂停的主要原因是硬件问题尚未解决,包括关节电机过热、灵巧手载重能力不足、电池续航能力不足等。

历史总是在重复同样的剧本,只是换了演员。

智元机器人通过与富临精工、中移信息、蓝思科技等上市公司合资建厂,投资产业链企业,甚至反向收购上纬新材,构建横跨材料、制造到应用的庞大产业网络。

优必选与国际知名投资机构Infini Capital签署战略伙伴合作协议,获得10亿美元战略融资授信额度的同时, 双方还计划联手投资人形机器人上下游产业链。

宇树科技,更是不必多说。

这种“航母+战斗群”的模式,让机器人企业在融资、订单、产能上都占据了先机。

但从商业角度看,这种战略性采购也带来一个问题:

这到底是真实需求,还是“补贴型需求”?

答案是:现阶段很可能是后者。

众所周知,人形机器人企业要想在这场长跑中胜出,需要具备三大核心能力:

技术实现能力:将概念转化为实用产品;

规模化交付能力:实现量产并保证质量;

商业落地能力:找到真正愿意付费的客户。

依托资本/战略卡位,率先进军市场意味着能够更早获得真实场景数据,加速产品迭代,但同时也面临教育市场和培育用户的风险。

而真正的商业进化,也必须经历从“补贴喂养”到“自主觅食”的转变。

这个过程,生物学家称之为“达尔文海”——从一个生态位到另一个生态位之间的危险水域。

只是,很多物种,没能穿越这片海域。

人形机器人的未来是光明的,但通往未来的路上布满荆棘。

客观而言,当前人形机器人行业正处在“大订单”时代的序章。一方面,头部厂商凭借产业布局与资本绑定抢占先机;另一方面,新兴需求场景正在不断萌芽与验证。

——这个行业依然渴望技术突破、市场认可和可持续的商业模式。

巨额的订单令人振奋,但只是进化长河中的浪花。

进化之路,没有捷径。

在这个进程中,保持清醒的头脑和坚定的信心同样重要。

唯有如此,才能在这个充满希望的赛道中行稳致远。

如果你也对人形机器人技术的未来发展感兴趣,想要深入了解行业最新动态和技术前沿。

期待与各位在即将举办的第三届自主机器人技术研讨会(ARTS)上见面交流。

与国内外顶尖专家、学者和企业代表,共同探讨人形机器人技术的最新进展、应用场景和未来趋势。

了解线下会议详情

扫码加入【ARTS 交流群】

本次研讨会围绕控制规划与多机器人、医疗-仿生机器人、具身大模型、无人驾驶与移动机器人四大前沿领域,设置了4场专题技术论坛。

【深蓝具身智能】的内容均由作者团队倾注个人心血制作而成,希望各位遵守原创规则珍惜作者们的劳动成果,如需转载请联系我们。

投稿|商务合作|转载:SL13126828869(微信)