本文围绕情感与情绪脑机接口(Brain–Computer Interface, BCI)的科学基础及应用前景展开学术辨析,重点探讨在线情感BCI在实际落地与造福患者中的可行性。文章首先界定情绪与情感的科学内涵,阐明二者的联系与区别。随后分析多模态信号采集、情绪诱发范式及解码算法的发展趋势,进一步讨论信号与标签匹配、实时性与鲁棒性矛盾,以及伦理与学术边界等关键挑战。最后对未来发展方向提出科学性反思,指出情绪的主观性与识别的不稳定性使得在线情感BCI的广泛应用仍面临重大科学理论与技术障碍,呼吁研究者以科学审慎态度推动技术发展。

01

引言

近年来,脑机接口(BCI)技术的发展逐渐突破传统以运动控制与神经康复为核心的应用边界,拓展至更为复杂和微妙的心理过程研究。其中,情感与情绪的识别与调控成为一个新兴而具有争议的方向。情感或情绪BCI的核心目标在于通过对脑信号及相关生理信号的实时采集与解码,推断个体在特定时刻的情绪状态,并进一步用于人机交互优化、心理健康干预以及临床辅助诊疗。然而,情感与情绪BCI的发展并非单纯的技术扩展,而是涉及神经科学、心理学、人工智能与伦理学等多个学科的交叉,其科学依据、技术可行性与社会价值均有待深入辨析。

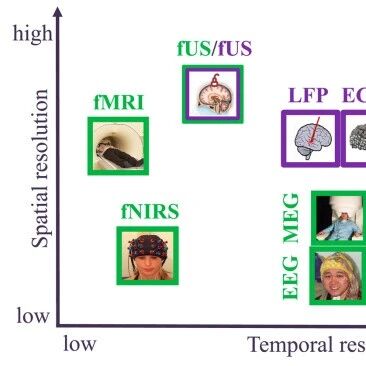

在学术界,情绪BCI的提出源于对情绪神经机制的探索。已有研究表明,情绪的发生依赖于多脑区在不同时间尺度上的动态协同,既包括杏仁核、前额叶皮层等在内的核心情绪环路,也涉及与认知、注意和动机相关的更广泛网络[1]。然而,当前非侵入式脑成像技术如脑电图(Electroencephalogram,EEG)、功能近红外光谱成像(functional Near - Infrared Spectroscopy,fNIRS)在空间分辨率、信噪比以及跨时间的稳定性方面存在天然局限,使得情绪状态的可靠捕捉面临重大挑战。与此同时,情绪本身作为一种主观体验,具有高度的个体差异性与情境依赖性。相同的外部刺激可能在不同个体之间引发截然不同的情绪体验,这一现象不仅使情绪的分类和标签化存在根本不确定性,也导致跨被试与跨场景的情绪识别模型往往表现出显著的退化[2,3]。

尽管如此,情感与情绪BCI的研究并非缺乏现实驱动力。一方面,全球范围内抑郁、焦虑等心理障碍的患病率持续上升,传统诊疗手段依赖临床访谈和问卷,往往缺乏连续性与客观性。如果情绪BCI能够提供更为精细的实时情绪监测,将为心理健康管理和干预开辟新的途径[4]。另一方面,在虚拟现实、智能交互和沉浸式计算场景中,理解并响应用户情绪被认为是提升人机自然性与体验质量的关键步骤,情绪BCI的引入为构建“情感智能”的交互系统提供了新的可能性[5]。此外,从基础科学角度看,情绪BCI也为探讨情绪与认知、注意、动机等心理过程之间的关系提供了新的实证工具,从而推动认知神经科学研究的纵深发展[6]。

同时,围绕情绪BCI的科学性与应用价值,学界与产业界始终存在分歧。一方面,近年来大量研究不断提出新的算法与方法,例如基于EEG频谱特征的分类、融合多模态信号的解码模型以及利用深度神经网络进行跨域适应,这些尝试在一定程度上提升了情绪识别的精度与鲁棒性[7]。另一方面,也有学者指出,情绪作为主观体验本身难以被稳定地客观化,其标签体系的不确定性决定了情绪识别可能是一个永远无法完全解决的悖论[8]。在此背景下,情绪BCI能否从实验室的“概念验证”真正走向临床和产业落地,仍是一个需要面临的核心问题。

基于此,本文拟围绕情感与情绪概念的界定、情绪BCI的科学基础、当前研究路径与主要挑战,以及未来应用前景与伦理考量展开分析与讨论。通过对已有文献的梳理与争议焦点的辨析,本文旨在澄清情感与情绪BCI的科学定位,审慎评估其潜在价值,并为未来研究与应用提供理性而批判性的视角。

02

情感与情绪的科学定义与辨析

在探讨情感与情绪脑机接口之前,明确情感与情绪的科学定义及其内在联系至关重要。尽管在日常语境中“情绪”和“情感”往往交替使用,但心理学与神经科学研究中,两者在时间尺度、稳定性及功能作用上存在显著差异。情绪通常被定义为对特定事件或刺激产生的短暂、主观体验状态,伴随生理反应、行为倾向及认知评价[1,2]。其主要特征包括短暂性、情境依赖性及高度主观性。情绪状态在秒级至分钟级的时间尺度上迅速变化,个体对同一刺激可能出现不同甚至相反的情绪反应,这种动态特性体现了情绪对环境刺激的敏感性与适应性。同时,情绪虽然是内在体验,但通常伴随可观测的生理与行为指标,例如脑电活动、心率变异、皮肤电反应以及面部表情等,可作为研究与解码的间接依据。

相较于情绪,情感则被视为一种相对稳定的心理状态或对自身与外界事件的总体评价倾向[9]。情感体现了个体长期的心理倾向和价值评价,不依赖于瞬时事件的直接刺激,具有更高的持久性和抽象性。它能够调节认知偏好、决策模式以及行为风格,并为情绪波动提供基调。情感的测量通常依赖自评问卷或长期行为观察,而非瞬时生理信号,这使其在时间上呈现出较强的稳定性和跨情境一致性。情绪与情感的异同如表1所示。

表1 情绪与情感的异同

情绪与情感在心理结构上密切相关,前者可被理解为后者的瞬时表征或动态波动,而后者则为情绪提供背景和长期基调。短暂的情绪体验累积可能影响个体的情感状态,而稳定的情感特质又调节情绪发生的频率、强度和持续时间[10]。例如,当个体在触景伤情的瞬间产生悲伤情绪时,这一短暂体验反映了情绪的动态性;而长时间的抑郁心境则体现了情感的稳定性和整体倾向。情绪的变化性和主观性也解释了为何不同个体对相同刺激的反应存在显著差异,同时为后续讨论情绪识别悖论提供理论依据。

对情感与情绪的科学辨析有助于为脑机接口研究提供概念框架。在技术探索中,EEG、fNIRS及多模态生理信号所捕获的“情绪状态”应被理解为瞬时波动的生理表征,而非情感的完整长期心理倾向。认识到情绪的短暂性和个体差异性,有助于科学评估情绪识别方法的局限性,并为跨被试泛化能力、在线解码精度以及临床应用的可行性提供理论依据。这一辨析也为后续科学基础、多模态探索及关键挑战的讨论奠定了概念基础,使研究的逻辑更加严谨,术语使用更加统一。

03

科学基础与多元探索

情感与情绪脑机接口的提出,首先依赖于脑信号获取与模式识别技术的进展。自二十世纪末以来,非侵入式脑成像手段逐渐成为情绪研究的主要工具,其中以EEG和fNIRS最为常见。EEG能够以毫秒级的时间分辨率捕捉大脑电活动,尤其在α、β和θ频段中呈现与情绪状态相关的特征模式[11]。例如,额叶α波不对称性长期以来被视为积极与消极情绪加工的神经标志之一[12]。fNIRS则能够通过检测皮层血氧浓度变化反映脑区的代谢活动,在研究情绪诱发的前额叶皮层反应方面展现出优势[13]。此外,心率变异性、皮肤电反应、眼动特征等外围生理信号也常作为情绪识别的辅助输入,与脑信号形成多模态融合的研究路径。

在特征提取与建模方面,早期研究多依赖频谱功率、事件相关电位(Event Related Potential,ERP)以及信号统计特征,通过传统的机器学习算法如支持向量机、线性判别分析等进行分类。然而,情绪的高维度与复杂性使得浅层特征难以充分表征其动态过程。近年来,深度学习方法逐渐引入情绪识别研究,卷积神经网络被用于自动提取EEG空间模式,循环神经网络和长短时记忆网络则用于建模时间序列依赖关系。这些方法在跨被试的泛化能力和复杂模式捕捉方面取得了一定成效[14,15]。与此同时,迁移学习与域自适应方法被广泛探索,以缓解情绪识别中因个体差异和实验条件变化带来的性能下降问题[16]。

除了单一信号的利用,多模态情绪BCI逐渐成为重要的发展方向。通过融合EEG与fNIRS,研究者能够同时捕捉快速的电活动与较慢的血流动力学反应,从而获得更全面的情绪表征[17]。进一步地,结合面部表情、语音、语义内容以及生理信号的多源信息,正在推动情绪识别从单一模态走向跨模态整合。这种“神经-行为-生理”融合模式不仅提高了识别的鲁棒性,也更符合情绪在真实场景中的多维特征。

情绪诱发范式的选择直接关系到BCI研究的有效性。传统实验多采用国际情绪图片库、国际情绪音乐库或影片片段作为标准化刺激,以保证实验可比性。然而,标准化刺激往往与个体真实情绪体验存在差距,导致实验内外一致性不足。近年来,虚拟现实和增强现实环境被引入情绪BCI研究,以提供更沉浸和自然的情绪诱发条件。这一趋势不仅提升了情绪诱发的生态效度,也使得BCI实验更接近未来实际应用场景[18]。

总体而言,情绪BCI的研究正在多路径并行发展。一方面,技术探索涵盖信号采集、特征提取、模型构建和多模态融合等多个层面,不断推动识别精度与稳定性的提升;另一方面,实验范式与应用场景的扩展则使研究逐渐走向复杂化和生态化。然而,尽管已有成果丰富,情绪BCI的基础仍然受到信号质量、个体差异与标签不确定性的制约。正是在这种“技术突破”与“理论困境”并存的背景下,情绪BCI的科学价值与应用前景显得尤为值得深入辨析。

04

关键挑战与学术辨析

尽管情感与情绪脑机接口在实验室研究和理论探讨中已经积累了初步成果,但其走向真实应用仍面临着多重关键挑战。这些挑战不仅涉及技术层面,也触及理论建构与学科边界的学术争议。

首先,情感的神经表征问题仍存在根本性不确定性[19]。不同于运动意图或感知信号相对明确的皮层定位,情绪加工涉及前额叶、边缘系统、岛叶、扣带回等多区域的动态协同活动,其时空模式高度复杂且跨个体差异显著。这一特征导致情感信号的可分辨性远低于传统运动想象或稳态视觉诱发电位等经典BCI范式,使得情感BCI的解码模型在跨被试、跨场景时普遍面临泛化性不足的难题[20]。

其次,信号与标签的匹配存在天然困境。情绪体验主观性强,缺乏稳定的外部“金标准”,常需借助自评量表、生理信号或行为线索进行推断[21,22]。然而,这些间接指标往往受环境噪声、个体心理状态及社会期许效应影响,导致数据标注存在系统偏差,从而影响模型的可靠性和临床可解释性。

第三,实时性与鲁棒性之间的矛盾有待解决。在线情感BCI若要真正应用于患者康复、精神疾病干预或辅助交流场景,必须在短时间窗口内完成情绪状态的捕捉与反馈[23,24]。然而,受限于情绪信号的弱稳态特征与低信噪比,当前系统往往依赖长时间平均或复杂深度网络进行推理,牺牲了实时性与能耗效率。如何在“实时—鲁棒”之间取得平衡,成为落地应用的关键瓶颈。

第四,伦理与学术边界的辨析不可忽视。情感BCI被寄予厚望,常被商业化叙事包装为“读懂人心”的技术。然而,学术界普遍强调,当前研究仅能在特定条件下对有限的情感维度进行概率性推断,远未达到直接读取或操控人类情绪的程度[25]。若过度渲染其能力,不仅可能造成社会公众的误解,也会引发隐私、知情同意与心理操控的伦理风险。学术辨析的核心,正是在于厘清技术现状与未来愿景的边界,防止“技术幻觉”取代科学审慎。

情感与情绪BCI的发展仍处于探索性阶段,学术界的分歧集中于情感信号可解码性的理论合理性、跨场景泛化的可行性以及伦理规范的边界设定。只有在上述问题获得系统性突破之后,在线情感BCI才可能真正走出实验室,进入临床与应用场景,发挥实质性的患者获益价值。

05

临床与应用前景

情感与情绪脑机接口的临床与应用前景一直是学术界与产业界关注的焦点,但其实际落地仍存在显著的不确定性。从心理健康干预的角度来看,情绪BCI有潜力为抑郁、焦虑及情绪调节障碍患者提供连续、实时的情绪监测工具。这类系统通过捕捉脑电信号、心率变异性或皮肤电反应等生理指标,能够辅助评估患者的情绪波动,为个体化干预提供参考[26]。然而,由于情绪的高度主观性及个体差异,这些监测数据难以形成稳定且通用的量化标准,导致目前的情绪BCI在临床中仍主要停留在概念验证阶段[27]。

在康复医学领域,情绪BCI被探索用于增强患者的动机和参与度。例如,结合虚拟现实的康复训练中,系统能够根据患者的情绪状态调整任务难度或反馈策略,从而提升训练的沉浸感和依从性[28]。尽管这一方法在短期内能够改善参与体验,但其对长期功能恢复效果的影响仍缺乏大样本、长期随访的实证数据,因此尚难以评价其临床价值的可靠性。

情绪BCI在辅助交流与人机交互中的应用也展现出潜在前景。对于失语症或重度运动障碍患者,情绪BCI可作为一种辅助通道,向外部系统传递用户情绪或心理状态,从而实现更自然的人机沟通。然而,由于系统在在线解码中面临噪声干扰、信号漂移以及个体差异等问题,其准确性和稳定性仍难以达到可替代传统交流手段的水平[29]。

此外,情绪BCI的产业化转化面临时间尺度和技术成熟度的双重限制。一方面,现有非侵入式脑信号采集设备在便携性、舒适度和长期使用适应性上尚存在不足,难以满足临床或日常应用的实际需求。另一方面,情绪识别算法在跨场景和跨个体泛化方面仍存在显著退化,这意味着在线系统要实现高精度实时解码仍需解决算法鲁棒性和个性化建模问题。因此,当前的情绪BCI研究大多以离线数据分析和实验室条件下的验证为主,距离真正的临床或商业化应用仍有较长路径。

综上所述,情感与情绪BCI在临床与应用场景中具有潜在价值,但其落地应用受限于信号复杂性、情绪的主观性与标签不稳定性、算法泛化能力及设备适配性等多重因素。在可预见的中期内,这类系统更可能作为辅助研究工具或概念验证平台存在,而非成熟的临床干预手段或广泛部署的辅助设备。因此,对于在线情绪BCI何时能够真正造福患者,需要在科学理性和应用谨慎之间保持平衡,并在未来研究中重点解决信号可靠性、模型可解释性以及伦理与隐私保护等核心问题。

06

未来发展方向与科学性讨论

情感与情绪脑机接口的发展前景虽受到广泛关注,但其科学基础与应用潜力存在根本性不确定性。从理论层面看,情绪识别确实存在一定程度的悖论。情绪作为一种高度主观的体验,随时间、情境及个体差异不断变化,其内在状态难以被稳定地标定或量化[30]。现有脑信号分析与分类方法试图以客观数据映射这些主观体验,但由于情绪本身缺乏客观的恒定标签,这种映射往往是概率性、条件性的而非绝对可靠的。换言之,任何声称可“准确识别”个体情绪的系统,都只能在特定实验条件和数据集上成立,无法完全泛化至真实世界的动态情绪状态[31]。这种理论上的不确定性,是情绪BCI领域必须直面的核心科学问题。

从技术与应用层面分析,在线情绪BCI的落地面临多重挑战。即便在深度学习与多模态融合等技术手段支持下,实时情绪解码仍受限于信号噪声、跨被试泛化性不足以及系统响应延迟等问题[26]。同时,由于情绪随个体心理状态和外部环境不断变化,在线解码系统需要具备极高的适应性和动态调节能力,这在现有技术条件下仍难以实现。因此,当前的在线情绪BCI更多呈现为实验室条件下的概念验证,距离临床应用或商业化部署尚有较长距离[27]。

因此针对情绪BCI需要明确两个基本原则。其一,情绪BCI的研究应以探索个体情绪的神经机制及模式识别方法为目标,而非过度夸大其实用性或声称“读心”能力。其二,任何潜在应用必须充分考虑伦理、隐私及个体心理安全,避免因技术误读或数据滥用对用户产生负面影响。只有在充分理解情绪的主观性与不确定性的前提下,研究才能保持科学性与社会责任感。

总体而言,情绪识别作为科学研究工具仍具有重要价值,但将其转化为成熟的在线应用系统并造福患者,需要跨越理论、技术和伦理的多重障碍。当前,情绪BCI更多应被视作概念验证与基础研究平台,而非立即可落地的临床或消费级应用。未来的研究应在保持科学严谨性的同时,注重方法论创新和实际可操作性,为该领域的发展提供稳健的理论和科学基础。

参考文献

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

加群交流、商业合作请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展