一、矛与盾的辩证关系:无人机与反无系统的对抗本质

1.技术对抗的升级

无人机(矛)的进化:现代无人机集群通过多机协同、人工智能决策实现饱和攻击,如纳卡冲突中阿塞拜疆使用“哈洛普”自杀式无人机精准摧毁亚美尼亚C-300防空系统,凸显“低慢小”目标的突防能力。

反无系统(盾)的响应:反制技术从单一干扰发展为“侦测—识别—拦截”全链条体系,例如美军部署的多域探测网络(雷达+射频监测+AI识别),实现威胁分级处置。

2.攻防矛盾的动态平衡

无人机快速迭代(如大疆年更新1-2款机型)倒逼反制技术同步革新,形成“创新—反制—再创新”的循环。美国防部2023年投入巨额资金研发高能激光、微波武器等硬摧毁手段,以应对集群化、智能化无人机威胁。

二、最佳组合的核心构建:技术协同与战术适配

(1) 技术融合:多维度防御体系

-侦测层:

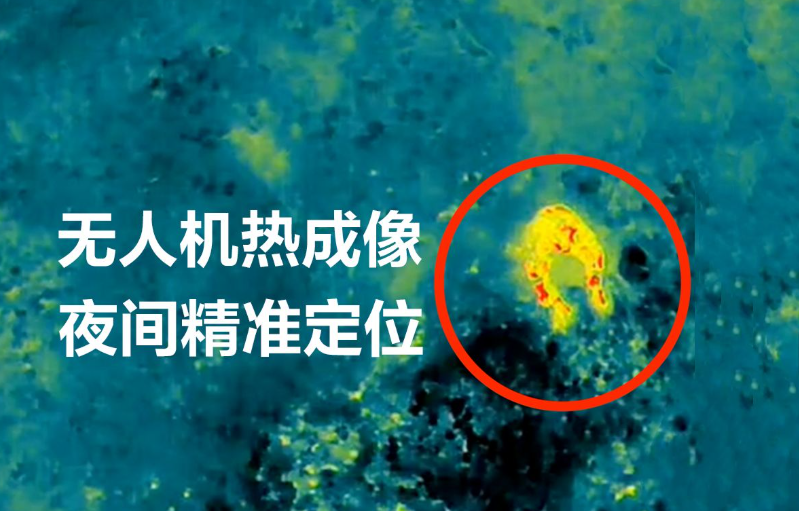

采用“雷达+光电+无线电监测”多源传感器结合,例如城市反无人机系统通过高低空梯次部署,实现全域覆盖;AI算法提升目标识别准确率至90%以上,减少误报。

-拦截层:

软硬杀伤结合:

-软杀伤:电子干扰阻断遥控/图传信号(2.4GHz/5.8GHz频段),对无人车同样有效(低频段穿透障碍物);

-硬摧毁:激光武器精准烧毁核心部件,避免附带损伤;格斗型无人机实施物理碰撞拦截。

(2) 战术协同:人机交互与场景适配

-单兵反制能力 :士兵需掌握环境隐蔽、信号侦听等技能,利用地形抵消无人机侦察优势,例如“分散部署+集中火力”应对集群攻击。

-城市防护策略 :设立禁飞区、强制无人机安装电子标识,并联动交通监控网络,实现“法律管控+技术拦截”双轨制。

三、实践案例:矛与盾的战场验证

1.纳卡冲突的启示

阿塞拜疆无人机群(矛)通过“诱饵无人机吸引火力+察打一体机精准打击”组合,瘫痪亚军防空系统;而亚军因反无体系(盾)缺乏集群应对能力导致溃败,印证分散部署需匹配集中式反制火力。

2.美军城市防御实验

在亨茨维尔基地构建“三层拦截网”:

- 外层:射频探测预警;

- 中层:微波武器压制群目标;

- 内层:激光点防御高价值目标。

该体系成功拦截90%模拟入侵无人机,但面临城区电磁环境干扰挑战。

四、未来趋势:智能化战争的矛盾一体化

1.人机关系重构

智能化战争的核心矛盾从“人与武器”转向“人—机协作”,士兵从操作者退居决策者,通过AI辅助分析战场数据,指挥无人机群与反无系统协同作战。

2.自主对抗系统

下一代反无车(如无人战车)将集成探测/拦截模块,自动识别威胁并启动激光或网捕装置,形成移动式“盾”;同时与攻击无人机(矛)数据共享,构建动态攻防联盟。

结语:矛与盾的共生逻辑

无人机与反无系统的对抗本质是技术螺旋上升的驱动力。未来胜负取决于三要素:

1.技术迭代速度(矛的隐身/抗干扰 vs 盾的多源感知);

2.成本平衡(廉价无人机消耗高价拦截弹的经济账);

3.人机协同深度(士兵与AI的战术融合)。

唯有将攻防能力纳入统一体系设计,才能实现“以矛突破、以盾固守”的动态平衡,为智能战场奠定决胜基础。

>注:案例与技术参数来自军事冲突实录及国防研究报告,部分前沿系统尚处测试阶段。