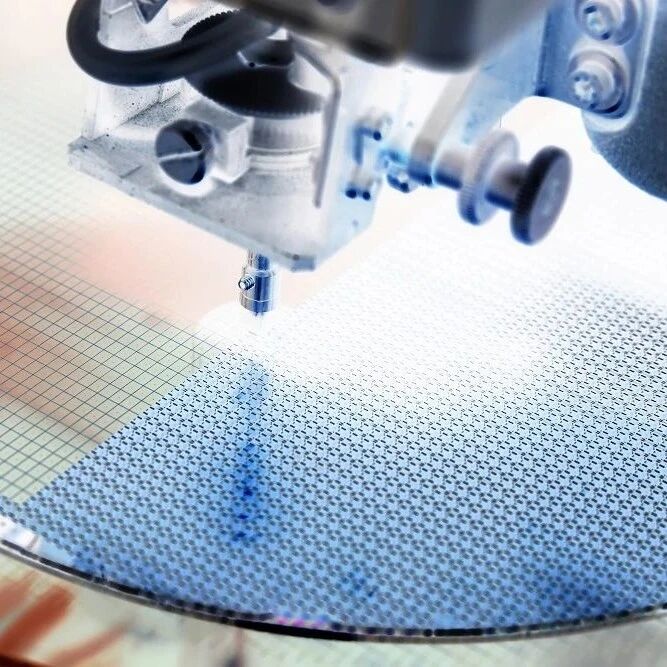

据《自然》期刊发表的论文报道,约翰斯・霍普金斯大学的研究团队研发出一种新型芯片制造技术,该技术采用波长 6.5 纳米至 6.7 纳米的激光(即软 X 射线),可将光刻设备的分辨率提升至 5 纳米及以下。科研人员将其命名为 “超极紫外光刻技术”(Beyond-EUV),暗示该技术有望取代行业标准的极紫外(EUV)光刻技术。不过研究团队坦言,即便要搭建实验性 B-EUV 设备,仍需数年时间攻关。

软 X 射线光刻:从理论挑战超数值孔径技术

当前最先进的芯片制造依赖 EUV 光刻技术:工作波长 13.5 纳米的极紫外光在 0.33 数值孔径(Low-NA)系统中可实现 13 纳米制程;0.55 数值孔径(High-NA)系统能突破至 8 纳米;而 0.7-0.75 超数值孔径(Hyper-NA)系统虽可企及 4-5 纳米制程,却需配备数亿美元的极端复杂光学系统。

约翰斯・霍普金斯大学的研究表明,即便采用中等数值孔径的透镜,短波长软 X 射线仍能凭借固有特性提升分辨率。然而 B-EUV 技术面临多重现实挑战:

- 光源技术瓶颈

尽管科研人员已尝试多种方案(如钆激光等离子体)生成 6.7 纳米波长辐射,但尚未形成行业标准光源方案; - 光刻胶兼容性难题

短波长光的高光子能量与传统芯片光刻胶材料相互作用效率极低; - 光学元件空白

6.5-6.7 纳米波长光几乎被所有材料吸收而非反射,此前从未成功制备该波段的多层镀膜反射镜; - 生态系统缺失

此类光刻设备需从零设计,目前缺乏配套元件与耗材供应链支持。换言之,研发 B-EUV 设备(或软 X 射线光刻机)需在光源、投影反射镜、光刻胶乃至 pellicle( pellicle,中文常译为 “保护膜”)/ 光掩模等耗材领域实现全面突破。

分阶段攻克技术壁垒

由迈克尔・察帕齐斯(Michael Tsapatsis)教授领衔的约翰斯・霍普金斯大学团队,目前聚焦于探索特定金属材料对 B-EUV(约 6 纳米波长)光与芯片光刻胶相互作用的优化(注:该研究尚未涉及软 X 射线相关的其他技术挑战)。

欢迎加入 EETOP 微信群

报名