点击蓝字

关注我们

近年来,人工智能(AI)的快速发展正在以前所未有的速度渗透到经济运行的方方面面。无论是大型语言模型(LLMs)、生成式人工智能,还是更传统的机器学习和自然语言处理工具,都在改变企业运作方式与劳动者的日常工作模式。RAND在最新发布的研究报告《Macroeconomic Implications of Artificial Intelligence》中,对人工智能的生产力潜力、财政前景、就业风险以及政策应对展开了系统性分析。这份研究既揭示了人工智能可能带来的巨大经济红利,也警示了潜在的劳动力市场冲击。

报告的核心论点可以概括为两个方面:一方面,人工智能有望成为推动美国长期生产力增长的新引擎,从而显著提升人均GDP并改善财政可持续性;另一方面,人工智能在替代劳动的过程中可能造成广泛的岗位流失,特别是服务业与部分白领岗位,进而加剧收入不平等与社会风险。这份报告以美国为核心案例,但其结论对中国同样具有参考意义。本文将总结其核心观点,并结合中国的现实情况进行对比,探讨人工智能浪潮下的中美异同与政策启示。

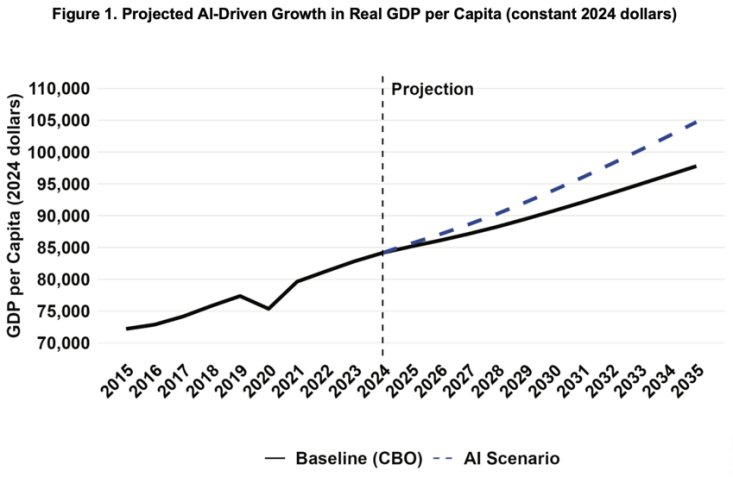

在过去几十年里,美国的全要素生产率(TFP)增长出现放缓趋势。国会预算办公室(CBO)预测未来三十年的TFP年均增长率仅为1.1%,低于上一个三十年的1.3%。这一减速不仅意味着人均GDP增速下降,还可能造成税收增长乏力和公共债务压力加剧。然而,人工智能的广泛应用可能改变这一趋势。根据RAND的建模,假设人工智能能够额外推动0.5个百分点的TFP年均增长,那么到2035年,美国人均GDP将比基线预测高出近7000美元(以2024年不变价计)。这种“复利效应”意味着,即便是小幅度的生产率提升,在长期复合增长下也能带来可观的生活水平改善。

图1:人工智能驱动的人均GDP增长预测

这里值得重点关注的是报告中的图1《人工智能驱动的人均GDP增长预测》。该图清晰展示了在人工智能情境与基线情境下人均GDP的走势差异。黑色实线代表CBO的基线预测,蓝色虚线代表人工智能推动的高增长情境。两者在最初几年差距有限,但随着时间推移差距逐渐扩大,到2035年已拉开7000美元的明显差距。如果人工智能的生产率推动作用能够长期持续,这一差距还会进一步扩大。换言之,人工智能有望成为扭转生产率停滞的“关键变量”。

对中国而言,人工智能同样被寄予厚望。过去二十年,中国经济增长主要依赖投资和劳动力转移,但近年来生产率增速放缓成为重大挑战。人工智能若能提升教育、医疗、制造等关键领域的效率,将可能成为中国突破“中等收入陷阱”的新引擎。不过,中国的增长逻辑与美国不同:美国依赖高技能劳动力与资本市场,而中国更倚重规模化应用与产业政策。因此,人工智能在中国可能更快实现大规模商业落地,但在原创性突破上仍需长期积累。

财政可持续性是美国宏观经济政策的另一大隐忧。2024年,美国公共持有的联邦债务占GDP比重已达到98%,为二战以来的次高水平,并预计在2035年突破118%。高企的债务水平不仅制约财政政策空间,还增加了应对外部冲击的脆弱性。在此背景下,人工智能如果能够提升生产率,也将间接改善财政前景。RAND的分析显示,在“高增长”情境下,到2035年美国债务占GDP的比重将降至107%,明显低于基线预测的118%。换算下来,这意味着在十年间可累计减少约2万亿美元的财政赤字。

图2:人工智能驱动的联邦债务负担下降预测

这在图2《人工智能驱动的联邦债务负担下降预测》中得到了直观呈现。基线情境下,债务比重呈陡峭上升趋势,而人工智能情境则显示出相对平缓的轨迹。虽然债务比重依然维持在高位,但其缓解效果已相当可观,足以在一定程度上减轻未来的财政风险。这也为政策制定者提供了新的角度:推动人工智能应用不仅是产业竞争力问题,也是改善财政可持续性的潜在工具。

中国的财政挑战与美国有所不同。中国总体债务水平仍低于美国,但近年来地方政府隐性债务和土地财政模式的不可持续性,给宏观经济稳定带来风险。如果人工智能能够显著提升生产效率,特别是在税收贡献大的制造业、物流业和数字经济领域,将有助于扩大财政收入来源,减轻地方政府对土地出让金的依赖。不同的是,中国的财政空间更多取决于产业升级与税制改革,而不是联邦赤字管理。因此,人工智能在中国的财政意义更在于拓展新兴产业的税基,而非直接降低公共债务负担。

人工智能的发展不仅体现在宏观指标上,还直接推动了基础设施投资。数据中心作为人工智能训练与运行的关键载体,其建设支出自2021年以来显著上升,从GDP的0.05%增至2024年的0.11%,预计2026年将达到0.15%。这一趋势既带动了数百万就业岗位,也拉动了区域经济增长。例如,弗吉尼亚、德克萨斯和加利福尼亚三州就集中了全美三分之一以上的数据中心。然而,这种快速扩张也带来能源消耗问题。未来若缺乏能效突破,数据中心的用电需求可能成为碳中和目标的一大挑战。这表明人工智能的基础设施建设是一把“双刃剑”,既能带来经济红利,也可能引发环境与能源的隐忧。

中国的情况与之相似甚至更为突出。中国已成为全球最大的数据中心市场之一,北京、上海、深圳和贵阳等地涌现大规模“算力枢纽”。根据工信部数据,2023年全国数据中心机架数量已突破650万标准机架,算力总规模全球第二。但与此同时,中国的能源结构仍以煤电为主,算力需求与绿色转型之间的矛盾日益突出。相比美国依赖市场化投资,中国的数据中心扩张更多受到政策引导,如“东数西算”工程试图通过跨区域布局缓解能耗压力。这显示出中美在人工智能基础设施发展中的不同路径:中国强调区域协调与能源平衡,而美国更侧重市场驱动与资本投入。

与生产力红利相对的是劳动力市场的不确定性。报告指出,人工智能对就业的影响呈现阶段性和分化性。在早期应用阶段,人工智能更多扮演“增强工具”,帮助员工提高效率,而非直接替代劳动。例如,2024年美国商务调查显示,人工智能在多数行业内更可能增加就业,而非减少。

但这一趋势可能不会长期持续。随着人工智能能力提升和企业深入应用,任务替代的比例正在快速上升。特别是在办公支持、客户服务、会计审计、翻译、零售等职业中,大量重复性和结构化的工作极易被自动化取代。麦肯锡的研究预计,到2030年,人工智能可能影响近30%的工作时长,远高于此前的估计。更令人担忧的是,人工智能的冲击已不再局限于低技能岗位,而是逐渐扩展到高技能白领。例如,部分法律、金融和内容创作类岗位的任务高度依赖认知与语言处理,而这恰恰是生成式人工智能的优势领域。这意味着未来的就业风险分布可能更加“非传统化”,涉及大量中高收入群体。

中国的就业结构冲击则呈现另一种格局。中国庞大的制造业和服务业低技能岗位仍然占比很高,人工智能的扩散可能率先冲击流水线工人、快递员、外卖员、呼叫中心客服等职业。与此同时,中国高校扩招导致的青年就业压力,使得中低技能岗位的消失更容易转化为社会问题。换言之,美国的人工智能就业冲击更像是“白领危机”,而中国更可能面临“蓝领与青年就业危机”。

人工智能带来的另一大风险是收入分配恶化。即使整体人均收入提高,如果收益更多集中在资本所有者和高技能人群,劳动力中低端群体的处境反而可能恶化。尤其是年龄较大的劳动者,他们在失业后通过再培训进入新岗位的可能性较低,更容易陷入长期收入损失,影响养老和财富积累。

RAND评估了劳动力再培训计划的效果,结论相对悲观:短期内收效甚微,且效果因人群而异。例如,偏重定量技能的培训课程回报率更高,而年长劳动者普遍难以从培训中获益。这意味着若人工智能造成大规模失业,单纯依赖再培训可能不足以化解风险,政府需要考虑更有针对性的政策组合,如延长失业保险、提供税收激励、推动新职业类别发展等。

中国在再培训上的挑战更复杂。一方面,中国拥有庞大的职业教育体系,但质量参差不齐;另一方面,地方政府常常以短期就业安置为导向,忽视了对工人长期技能的培养。近年来,中国提出大规模“技能提升行动”,并在人工智能、数据标注、工业互联网等领域设立新型职业标准,但整体覆盖面和针对性仍不足。与美国相比,中国的优势在于政府可集中资源推动大规模培训,但劣势在于效率与质量保障。

总体来看,人工智能既是生产力的引擎,也是就业与社会稳定的挑战。RAND的研究揭示了人工智能对美国宏观经济的深远影响:它有望提升生产力、改善财政状况,但同时也可能引发就业冲击和收入分配恶化。对中国而言,虽然经济结构与制度环境不同,但人工智能带来的矛盾和机遇同样存在。美国的挑战在于如何平衡创新与社会公平,避免人工智能红利过度集中于资本与高技能群体;中国的挑战则在于如何通过产业政策与教育体系,使庞大的劳动人口能够顺利转型,避免技术替代造成的就业结构性冲击。

因此,无论是美国还是中国,政策制定者都需要正视人工智能的双刃剑效应。首先,政策制定者需要持续监测人工智能的生产力效应与劳动力市场动态,建立高频、细分的数据追踪机制,以便及时识别风险。其次,应在劳动力市场中推行差异化的支持措施,例如对年轻劳动者提供技能培训,对年长劳动者提供延长保险或灵活退休安排。最后,还需重视人工智能基础设施对能源与环境的挑战,在推动数字经济的同时兼顾绿色转型目标。

RAND的这份研究提醒我们,人工智能并非简单的机遇或威胁,而是一场深刻的制度性考验。只有在提升生产力的同时,建立起更具包容性的再培训体系和社会保障机制,人工智能才能真正成为推动长期繁荣的力量,而不是加剧不平等与不稳定的因素。

编辑 | 康思博(伦敦政治经济学院)

排版 | 彭昕彤(北京外国语大学)

审核 | 赵杨博

终审 | 梁正 鲁俊群