采用物理气相传输(PVT)法扩径获得了12 英寸4H-SiC 籽晶,用于12英寸导电型 4H-SiC晶体的生长,并通过激光切割、减薄和抛光等标准半导体加工流程,加工出了厚度为560 μm的12英寸 4H-SiC衬底。使用拉曼光谱仪、全自动显微镜(面扫描)、非接触电阻率测试仪(面扫描)、高分辨 X 射线衍射仪和位错检测仪对衬底的晶型、微管、电阻率、结晶质量和位错密度/形貌进行表征。结果表明:衬底中4H-SiC 晶型的面积占比为100%,衬底的微管 密度小于 0.01 cm-2 ,衬底电阻率为 20.5~23.6 mΩ·cm(平均值为 22.8 mΩ·cm),(004)衍射面上 5 个点的高分辨 X 射 线摇摆曲线的半峰全宽均值为 20.8″,衬底上螺位错的密度为 2 cm-2 。综上,12 英寸导电型 4H-SiC 衬底质量优良。

碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体的核心材料之一,具有高击穿场强、高饱和电子漂移速率、高热导率、化学稳定性好等优良特性,是制作高压、大功率、高频、高温和抗辐射新型电力电子器件(Power ElectronicDevice)的理想材料,已被广泛应用于电动汽车、轨道交通、高压输变电、光伏、5G通信等领域,在国防和新旧动能转换等战略领域起着关键作用,现已成为全球半导体技术和产业竞争的焦点。

当前,SiC材料、器件已实现了从研发到规模性量产的成功跨越,进入产业化快速发展阶段。然而,目前SiC功率器件的价格是同规格硅基器件的2~3倍,在一定程度上限制了SiC器件的应用。对于SiC产业来说,下一步的发展重点在于降本增效。当前,SiC衬底的主流尺寸是6~8英寸(1英寸=2.54cm),而硅衬底为12英寸。12英寸晶圆的表面积是8英寸晶圆的2.25倍,可以显著增加单片晶圆的芯片产出数量,从而提高产出率,同时可以降低边缘芯片的比例,提高晶圆的利用率,助力全产业链降本。与硅晶圆发展路径相似,SiC衬底从8英寸向12英寸升级,其核心目标是通过提升器件的生产效率来降低成本。自从SiC行业踏入8英寸时代后,业界对更大尺寸SiC衬底探索的脚步并未停歇,12英寸衬底的开发成为国内外SiC衬底厂商新的竞争焦点。近期,增强现实(AR)眼镜和高端集成电路(IC)封装等新应用场景也对SiC晶片提出了12英寸这一需求。由于起步时间早,欧美厂商长期主导SiC衬底市场。美国Cree公司成立于1987年,是SiC衬底的先驱和市场领导者。2010年,该公司率先推出6英寸SiC衬底并于2013年实现量产;2015年,该公司又率先推出8英寸SiC衬底,2022年开始量产。目前,商用8英寸导电型4H-SiC衬底的微管密度小于0.1cm-2,优品的微管密度小于0.01cm-2,电阻率为15~25mΩ·cm,螺位错密度(TSD)小于50cm-2,基平面位错密度(BPD)小于500cm-2。我国的SiC研究始于2000年左右,由于起步较晚,一直处于追赶状态,近年来取得了显著进步,并且当前8英寸SiC衬底在性能指标和产业化进程方面基本追平国际先进水平。开发12英寸SiC衬底是行业降本增效的关键路径,国内研究机构及企业已在研发端迈出重要步伐,多家单位宣布12英寸导电型4H-SiC产品开发成功,这些单位包括山东大学、广州南砂晶圆半导体技术有限公司、山东天岳先进材料科技有限公司、山西烁科晶体有限公司等。

山东大学晶体材料全国重点实验室是国内最早开展SiC单晶材料研究的单位之一,蒋民华院士根据半导体材料的发展规律以及实验室的使命和初心,提出了发展SiC单晶的计划,并组建了以徐现刚教授为课题负责人的攻关团队。经过20多年的发展,该团队出色地落实了蒋民华院士的决策和部署,逐步解决了晶体材料生长和加工的关键问题,攻克了2~8英寸SiC热场精准调控、超精密加工、电学特性调控、零微管、单一晶型、极低位错密度等多项关键核心技术,培养了一批SiC领域的领军人才,为国产SiC的发展作出了突出贡献。从2023年开始,徐现刚团队对12英寸籽晶制备以及导电型4H-SiC单晶生长和衬底加工进行了研究:在进行多年理论和技术攻关的基础上,该团队联合广州南砂晶圆半导体技术有限公司,自主研制了12英寸SiC单晶生长炉,设计出了有利于大尺寸籽晶扩径的温场、流场及装置结构;通过温场-流场耦合研究掌握了超大尺寸晶体生长体系下气相物质组分的输运效率和演变规律;通过改进退火工艺降低了大尺寸晶体的应力,从而抑制了晶体开裂和缺陷增殖,最终实现了高质量12英寸导电型4H-SiC单晶和衬底的制备。

2.1 12 英寸 SiC 晶体生长温场的优化设计

温场的优化设计是晶体生长过程中的关键环节,因为晶体生长界面形状演化、单晶区直径变化、晶体内应力以及结构缺陷的产生都与晶体生长的温场密切相关。与中小尺寸单晶相比,12英寸SiC单晶的制备面临更大挑战。这是因为,大尺寸单晶的生长需要腔尺寸更大的生长炉,这不仅使得晶体生长体系的热传递和物质传输变得更加复杂,而且会使温场均匀性的控制难度急剧增加,而不均匀的温场会导致晶体的热应力较大,从而导致晶体开裂和缺陷增殖。同时,大尺寸单晶对温场的均匀性和连续性提出了更高要求,进一步增大了晶体成核过程和单一晶型控制的难度。

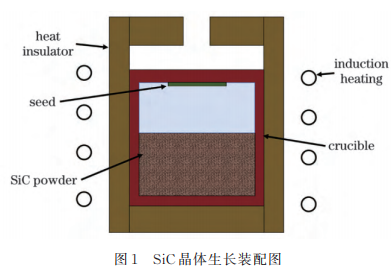

影响SiC单晶生长温场的因素有很多,如保温结构、坩埚结构、加热器结构、坩埚与加热器的相对位置、加热功率等,这些因素都会对生长腔温场产生影响。本团队采用VirtualReactor模拟软件研究12英寸SiC晶体在生长和扩径过程中的温场。以图1所示的保温及坩埚装配为基础,通过改变保温结构、坩埚结构以及坩埚与加热器的相对位置研究温场的变化。由于8~12英寸籽晶扩径阶段和12英寸晶体质量优化阶段对温场的要求不同,因此,分别优化设计了相对应的温场结构。在晶体扩径过程中,需要在籽晶边缘构建大径向温度梯度的温场,以抑制边缘多晶成核,实现单次尽可能大的扩径直径。但是,具有大径向温度梯度的温场会在晶体扩径生长过程中产生较大的热应力,导致扩径区域出现大量缺陷增殖和晶体开裂。因此,设计了中心具有小径向温度梯度,只在边缘一定范围内具有大径向温度梯度的“梯形”温场[如图2(a)所示],旨在保证边缘扩径的同时降低晶体的整体应力。对于12英寸晶体的质量优化来说,需要在平温场下迭代晶体生长,持续降低扩径区域的应力,改善扩径区域的结晶质量。因此,配合大直径籽晶(>300mm),设计构建了12英寸范围内连续分布的平温场,如图2(b)所示。该温场无需额外的扩径步骤,可以凭借均匀的温度分布保障大尺寸单晶的稳定生长,从而优化并提升12英寸单晶衬底的质量。

2.2 材料制备和实验方法

采用本团队自主研发的8英寸(0001)表面偏向112ˉ0方向4°的4HSiC碳面晶片作为籽晶,基于物理气相传输(PVT)法进行扩径生长,获得直径增大的SiC单晶。晶体生长过程中的温度控制在2200~2400℃,生长压力小于30mbar(1mbar=100Pa)。对扩径后的晶体进行切、磨、抛,得到尺寸增大的新籽晶,然后通过多次迭代晶体的生长和加工来扩大籽晶直径,最终获得直径为12英寸的籽晶。在晶体扩径生长阶段,不进行掺杂,背景氮浓度(粒子数密度)在1017cm-3量级。导电的n+4H-SiC单晶通过向生长气氛中通入氮气获得,生长完成后的晶体进行滚圆、平面研磨,得到标准直径为12英寸的晶棒。以激光切割的方式进行切片,而后将切片进行减薄、抛光、清洗等一系列处理,制备出12英寸导电型4HSiC衬底。

使用拉曼测试仪(WiTecalpha300R)对12英寸导电型4H-SiC衬底的晶型进行表征,激发光源为532nm;使用BrukerQC3Velox高分辨X射线衍射仪(XRD)进行结晶质量检测,采用单色源CuKα射线(波长λ=0.15406nm),沿112ˉ0直径方向测试(004)衍射面上5个点的摇摆曲线,用于表征衬底的结晶质量;使用光学显微镜检测衬底中微管的数量和分布位置,并计算微管密度;使用非接触式电阻仪,通过非接触涡流法测量衬底上361个点的电阻率;使用熔融KOH对衬底进行30min腐蚀,并采用全自动位错扫描仪(LFMSiCIIAuto)对螺位错的分布情况进行扫描,然后统计螺位错的密度。

3.1 12 英寸籽晶的制备

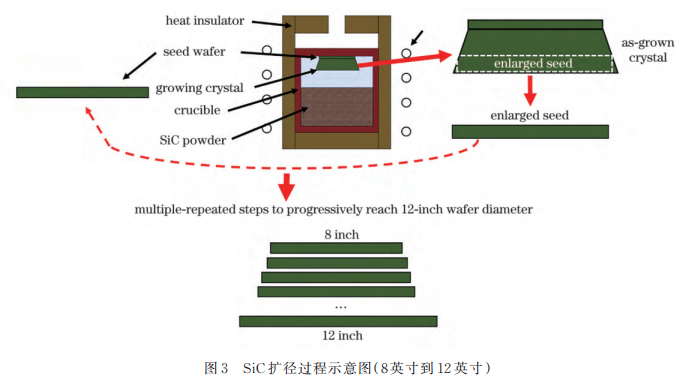

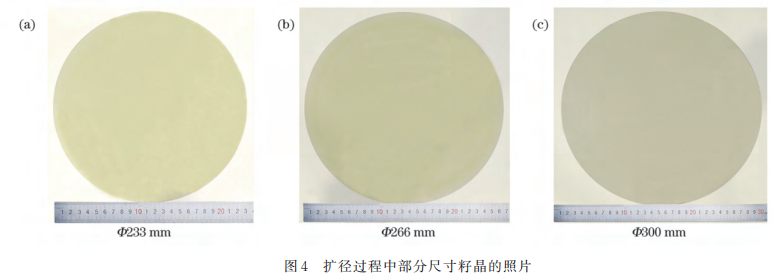

随着晶圆尺寸的进一步增大,SiC晶体生长体系的热传递和物质传输变得更加复杂,扩径生长难度显著增加。在前期建立的8英寸籽晶高效扩径技术的基础上,基于自主研制的12英寸SiC单晶生长炉,采用数值模拟与实验相结合的方法,对8英寸以上籽晶表面气相组分的分布规律、籽晶边缘多晶成核的热力学临界条件、籽晶边缘单晶多晶竞争生长机制进行研究。为了兼顾超大尺寸单晶单次扩径尺寸和晶体中的应力,设计了合适的温场、流场及扩径装配,以8英寸SiC籽晶为起点,多次迭代晶体生长和加工,逐步扩大SiC晶体的尺寸直到其直径达到12英寸,如图3所示。籽晶直径达到12英寸之后,通过多次晶体生长和加工,逐步优化晶体扩径区域的结晶质量,提升12英寸籽晶的品质。图4为扩径过程中部分尺寸籽晶的照片。

3.2 12 英寸导电型晶体和衬底的制备

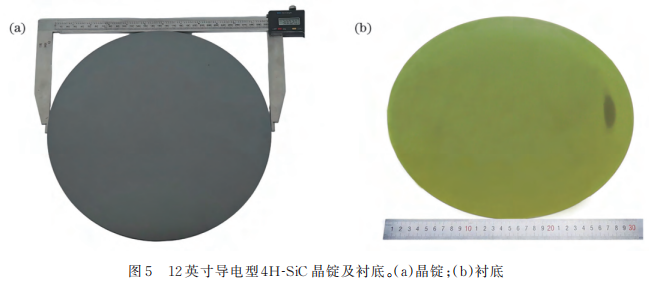

获得高质量的12英寸籽晶后,在晶体生长过程中通入一定比例的氮气,进行12英寸导电型SiC晶体的生长。对12英寸籽晶的温场、流场及其演化进行数值模拟,以优化大尺寸晶体生长的温场和流场设计,提高掺杂的均匀性。晶体经滚圆、平面研磨等工序进行整形后,获得标准直径为12英寸的导电型4H-SiC晶锭,如图5(a)所示,晶锭厚度为12mm。经激光切割、减薄、抛光后,获得厚度为560μm的12英寸导电型4H-SiC衬底,如图5(b)所示。

3.3 12 英寸导电型衬底的性能表征

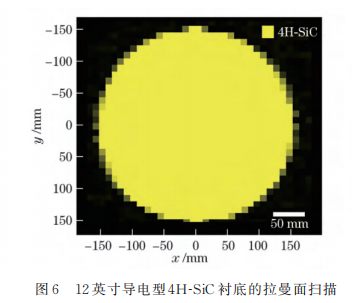

采用拉曼光谱仪对12英寸导电型4H-SiC衬底的晶型进行表征。图6所示为SiC衬底的拉曼面扫描结果,黄色区域为4H晶型。从拉曼面扫描结果看,衬底中没有6H和15R等多型夹杂,4H晶型的面积占比达到了100%。

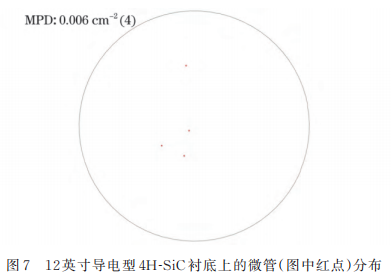

采用全自动显微镜对12英寸导电型4H-SiC衬底进行面扫描,测试微管分布及其密度。如图7所示,边缘扩径区域没有增殖微管,微管密度(MPD)小于0.01cm-2。

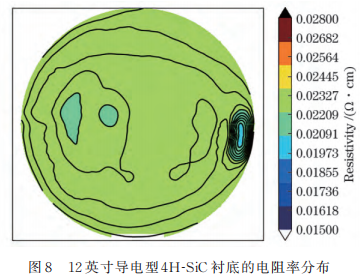

采用非接触式涡流电阻率测试仪对12英寸导电型4H-SiC衬底的电阻率进行面扫描,测试361个点,拟合得到电阻率分布。如图8所示,电阻率范围为20.5~23.6mΩ·cm,平均电阻率值为22.8mΩ·cm,电阻率不均匀性小于2%。图8右侧电阻率明显低的区域对应衬底的小面生长区域,即图5(b)中右侧月牙状深色部分。小面区域螺位错生长机制引起的增强杂质掺杂效应,使得此区域的氮掺杂浓度明显高于小面外区域(台阶流生长机制)。图8左侧存在两个局部电阻率偏低的区域,这是12英寸SiC晶体生长过程中温场不均匀所致的轻微氮掺杂不均匀引起的。这两个区域与邻近区域的氮掺杂浓度差异较小,在图5(b)上难以分辨。

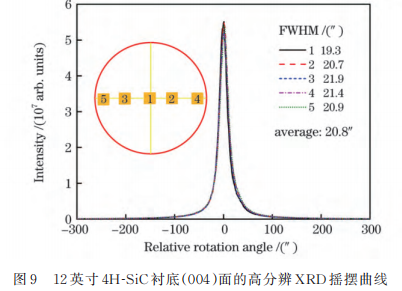

利用高分辨X射线衍射仪对衬底的结晶质量进行表征,沿112ˉ0直径方向测试5个点,结果如图9所示。从图中可以看出:衬底(004)衍射面上5个点的摇摆曲线均为近对称的单峰,无多峰出现,这说明衬底中没有小角度晶界缺陷;5个点的摇摆曲线的半峰全宽(FWHM)均值为20.8″,表明衬底具有良好的结晶质量。

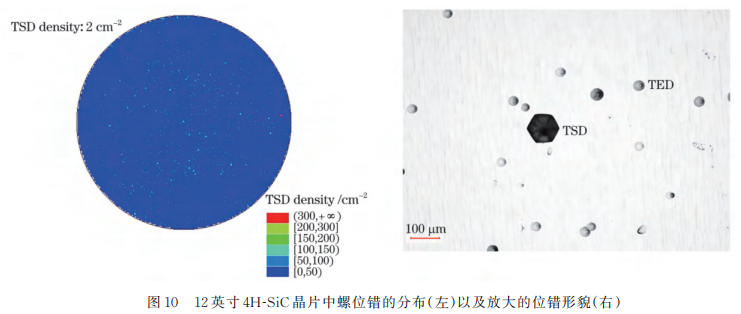

使用熔融KOH对衬底进行选择性蚀刻,由于腐蚀速率的各向异性,位错缺陷位置会形成规则形状的腐蚀坑。不同类型位错的柏格斯矢量存在差异,这会导致其腐蚀速率不同。柏格斯矢量越大,腐蚀坑越大。螺位错(TSD)具有较大的伯格斯矢量,其腐蚀坑较大,容易鉴别。刃位错(TED)和基平面位错(BPD)具有较小的伯格斯矢量,其腐蚀坑较小,容易与晶片表面的划痕混淆。当前,针对12英寸SiC衬底的精密化学机械抛光工艺还不成熟,抛光后的晶片表面存在加工损伤和划痕,这使得刃位错和基平面位错的识别易出现误判和漏检,因此这里只给出识别准确的螺位错密度。如图10所示,螺位错密度为2cm-2。

采用PVT生长方法制备了12英寸导电型4H-SiC单晶,并采用激光切割将其加工成厚度为560μm的12英寸4H-SiC衬底。衬底的微管密度小于0.01cm-2,4HSiC晶型的面积占比为100%,电阻率均值为22.8mΩ·cm,不均匀性小于2%,衬底(004)面上5个点的摇摆曲线的半峰全宽均值为20.8″(说明衬底具有较高的结晶质量),边缘扩径区域没有小角度晶界缺陷,衬底上螺位错的密度为2cm-2。

本团队研发的12英寸SiC衬底在4H晶型、微管密度、电阻率、螺位错密度等方面已经达到了当前商用8英寸衬底水平,但其位错密度的控制以及衬底的精密化学机械抛光工艺还需要进一步研究。

来源:中国激光