随着脑–机接口、生物电子学、神经信号检测和神经疾病治疗等方向的发展,柔性深脑神经接口(Flexible deep brain neural interfaces)已成为神经工程中的一个重要研究方向,因为它们在监测神经信号、治疗神经系统疾病、智能控制系统等方面具有广泛的应用前景。

不过,研究人员指出一个关键的瓶颈问题:当这些接口长期植入脑内时,慢性炎症反应会由于植入造成的组织损伤、机械不匹配(接口与脑组织在刚度、形变、运动适应性等方面差异)以及长期的相对运动(如脑组织随呼吸、心跳、小幅移动)等原因触发,从而导致电极功能逐渐退化甚至失败。

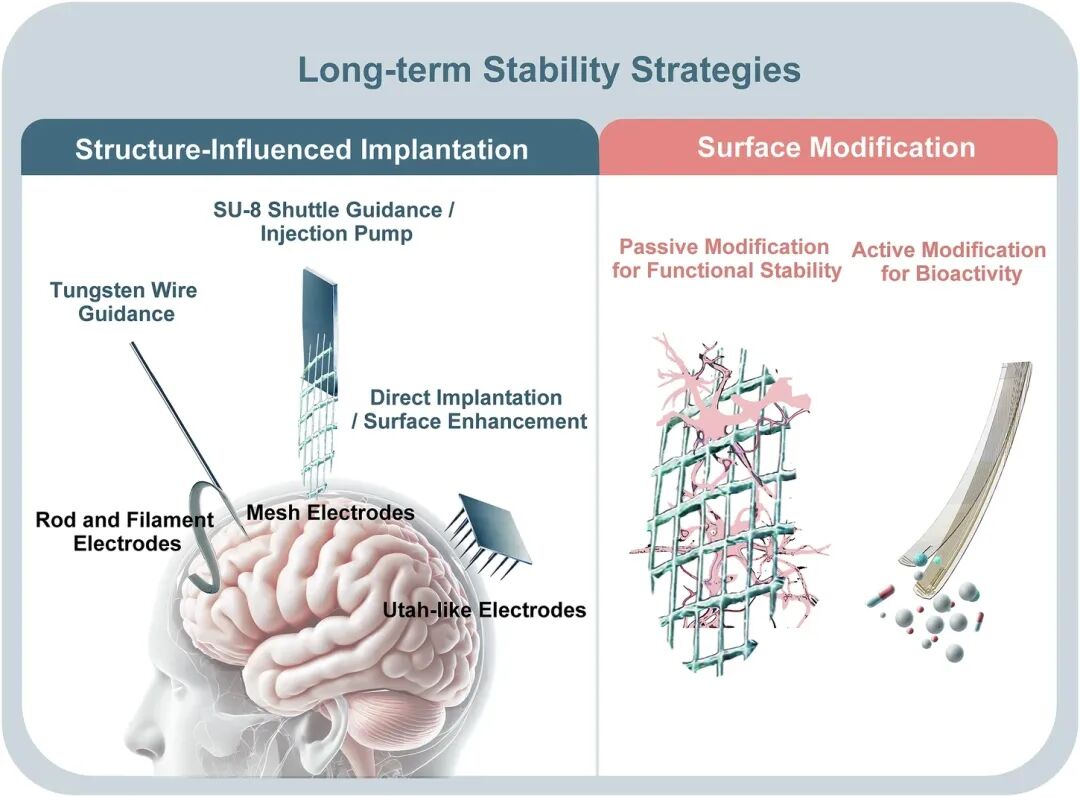

针对这个问题,该项研究系统地梳理了柔性深脑神经接口在“长期稳定性”(即在植入后能够维持良好功能、信号检测能力、低阻抗、低噪声、少组织损伤)的优化策略。研究人员重点从以下两个关键维度展开:

- 形状/几何结构 + 植入策略:也就是电极几何形态(如细丝、网格、针尖状等)与如何将其植入深脑组织的方法相匹配,从而减小植入损伤、减轻机械不匹配、降低初期急性炎症。

- 表面修饰与微环境控制:包括“被动”改进(如使界面材料更接近脑组织力学/化学环境以逃避免疫识别)和“主动”调控(如在电极表面或附近释放抗炎药物、生物活性分子)两大类策略,以抑制慢性炎症反应,延长接口使用寿命。

用于长期稳定策略的深层大脑灵活神经接口

将这两大方向结合起来、在接口设计中实现“形状/植入–机械兼容–表面/微环境调控”的整体优化,是提升柔性深脑神经接口长期稳定性的关键。本文对现有创新方法做了系统整合,并为未来高稳定性神经接口器件的发展提供理论基础与技术指导。

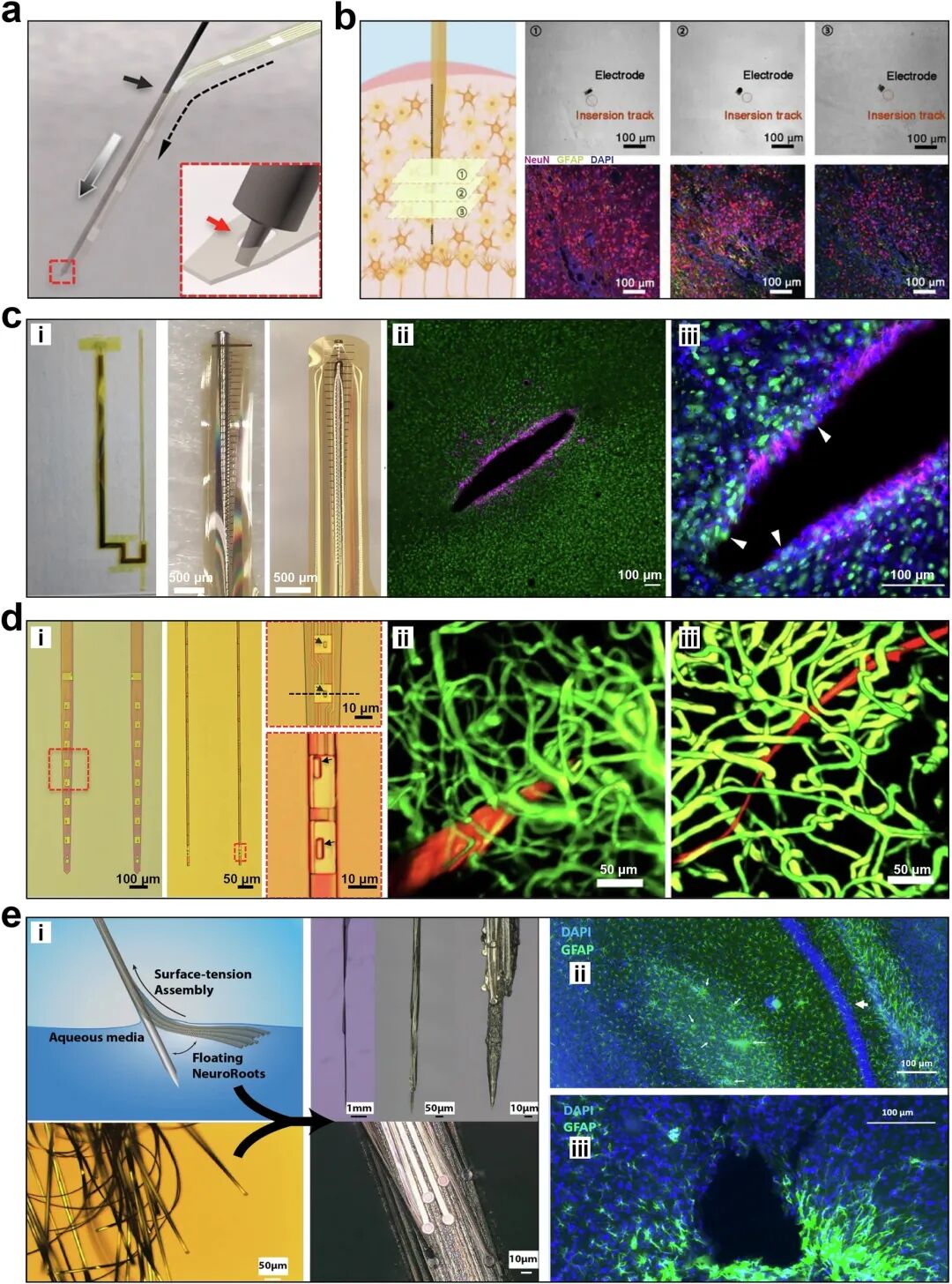

1. 系统化梳理“形状与植入策略”对长期稳定性的影响

传统研究可能聚焦某一种电极或植入方式,而本综述从“几何形态/植入方式”这一维度进行了系统化分析。作者指出:

钨丝引导植入棒和细丝电极

例如:

通过这样的梳理,该项研究对“器件几何+植入方式”两者如何协调以减小初期伤害/减少慢性免疫反应”提供了较为全面的视角。

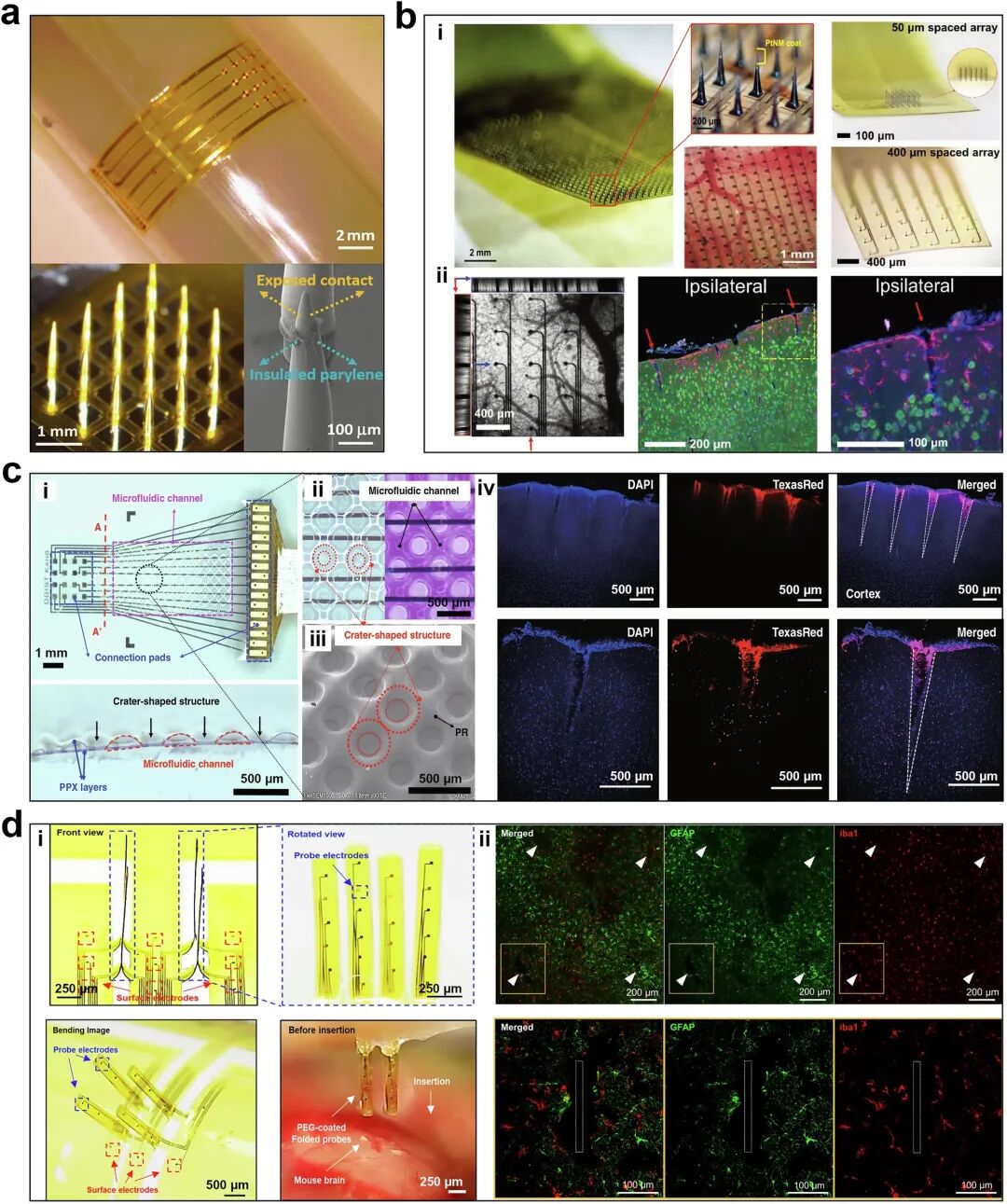

2. 提出了“表面修饰+微环境调控”策略,并细化为被动/主动两类

在接口长期运行中,慢性炎症反应(包括胶质细胞增殖、细胞外基质(ECM)沉积、神经元与电极之间距离增加、电极阻抗上升、信号衰减等)是导致性能恶化的关键。作者在文章中把介入策略区分为:

犹他州类电极的植入和免疫反应

通过将被动与主动策略明确区分并加以整合讨论,作者为未来设计高稳定性接口器件提供了“修饰层次清晰/组合可选”的技术框架,这是其第二大贡献。

3. 提出未来发展方向与评价标准建议

研究人员提出了未来柔性深脑神经接口长期稳定性发展的几个关键趋势与挑战:

微型化、仿生化结构。作者认为,随着电极越来越微小(纳米或亚微米尺度)、结构越来越像神经元/神经网络(例如三维网格结构、高表面积结构),其与脑组织的机械/几何匹配性将大幅提升,从而降低免疫反应。 更加微创的植入方法。比如柔性电极搭配硬支架导入、形状记忆材料、注射方式、血管内方式等。植入创伤越小,初期暴露就越少,炎症启动就越缓。 界面材料的生物兼容性提升。包括生物可降解材料、细胞贴附友好材料、水凝胶、纳米涂层等,以长期减少外来物识别及异物反应。 建立统一的稳定性评价指标。作者指出,目前缺少一个“官方/通用”的评价框架,以量化比较不同柔性接口的长期稳定性(如电极阻抗变化、信噪比衰退、信号寿命、胶质瘢痕厚度、组织反应水平等)是未来研究亟待解决的问题。

这些展望不仅指出了当前技术发展的前沿,也明确了研究空白(例如评价标准缺乏),为相关领域研究者提供了有价值的路线图。

总结

总的来说,这篇综述文章在柔性深脑神经接口这一高速发展的交叉学科前沿中,聚焦于一个 关键瓶颈——长期稳定性。其主要结论和启示可以归纳为以下几点:

- 为何长期稳定性至关重要

:在脑–机接口、深脑刺激、神经信号监测等应用场景中,设备往往植入脑组织数月、数年,若接口性能衰退、组织反应严重、信号质量下降,那么其临床价值及实用性将大打折扣。本文强调,除了功能设计之外,“生物兼容+机械匹配+植入创伤最小”同样关键。 - 机械/几何匹配是第一要务

:设计电极时必须考虑其形状、尺寸、刚度与脑组织匹配。植入方式必须与电极形状配套:细丝、网格、针状、血管内各有优缺点。合适的植入方式可以减少创伤、减缓急性炎症,并为后续稳定运行奠定基础。 - 慢性炎症是性能下降的根本原因

:即使初期植入顺利,若电极与脑组织之间存在刚度/形变/微运动错配,或者表面材料引起免疫识别、胶质瘢痕包裹,就会使电极与神经元的距离拉大、信号衰减、阻抗升高,最终导致接口失效。因此设计中必须考虑材料、界面、释放调控。 - 被动+主动双修饰策略效果最佳

:被动修饰(如天然材料涂层、柔性材料、低刚度水凝胶)有助于“隐蔽”电极、减缓免疫反应;主动修饰(如药物释放、生物分子功能化、可控释放系统)则可以直接调控植入环境、促进神经元贴附、抑制胶质细胞活化。二者合用可互补。 - 未来方向明确

:微型化、仿生化结构、植入创伤更小、界面材料更“软化”、评价标准更统一,是接下来研究的关键。尤其是建立“长期稳定性”的评价体系,将有利于不同研究之间的对比和设备的发展。

如果把脑–机接口比作“脑内小传感器”或“脑与机器的桥梁”,那么如何让这个桥梁能够在脑内“安静地存在”、“长期稳定地工作”、而不会被身体当作“外来物”排斥?回答是:设计得像脑组织、植入时伤害最小、运行过程中免疫系统“看不见它”或“不觉得它是威胁”,这样它就能“默默工作”很多年,而不是很快就变“沉默”或被“隔离”掉。