近两年来,具身智能持续升温,人形机器人成为万众瞩目的焦点,而灵巧手占机器人的价值比重超过30%。

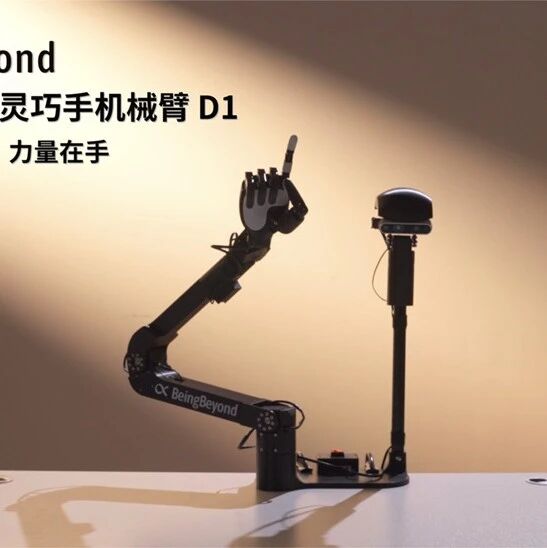

灵巧手作为人形机器人的创新价值和技术门槛最高环节,直接影响人形机器人放量与上限,成为整个产业链上下游交汇的价值高地,不断掀起产业与资本热潮。

短短半年时间,随着大批玩家与资本持续涌入,灵巧手赛道也从寥寥无几到人满为患。特斯拉创始人马斯克就曾表示,灵巧手的工程量可能会占到整机开发工程的一半,其复杂程度和重要性可见一斑。

据统计,2024-2025年,我国灵巧手行业市场规模由125.33亿元增长至501.33亿元,期间年复合增长率达300%;而到2030年,预计全球多指灵巧手市场规模将突破50亿美元,年复合增长率超64%。

如果说机器人是未来工业的“皇冠”,那么灵巧手就是皇冠上的“明珠”。

在人类进化的历史长河中,我们是通过“手”与“脑”的“合作”,将人类从繁重、复杂、危险的工作中解放出来。

灵巧手作为是人形机器人操作性能核心功能,由驱动、传动、控制、感知四大模块构成。决定着机器人技术功能上限,同时更是具身智能的感知交互核心,其“感知-认知-动作” 闭环能力是衡量人形机器人智能化水平的核心标志。

可以说想要让人形机器人走出实验室,在真实应用场景中灵活工作,灵巧手是必备关键技术之一。

随着具身智能技术飞速发展,人形机器人已在运动智能、肢体平衡等方面取得了长足进步。然而,要使其真正融入人类社会,执行复杂多样的任务,就必须解决其与物理世界交互的“最后一厘米”问题 。

这“最后一厘米”不仅是物理距离的终点,更是机器人从“能动”到“会干”的质变关卡,核心在于人形机器人能拥有一双能媲美甚至超越“人手”的末端执行器。

在具身智能体系中,它既是 “理解世界”的感知终端,也是 “改造世界” 的执行终端。

早期工业机器人多采用2-3指夹爪,成本低、效率高,但仅能适配特定场景,通用性极差;而类人手架构的灵巧手则可通过动作捕捉获取人手运动数据,结合模仿学习、强化学习等算法训练,使其具备应对复杂环境、抓取多样物件的强泛化能力与环境适应性。

不过,灵巧手的核心挑战在于如何成功复制人类双手的灵巧性(Dexterity)与敏感性(Sensitivity)。那么,该如何设计灵巧手的形态?从“钳子”到“人手”,成为开发者在研发时首要考虑的问题。

灵巧智能总经理周晨在采访中表示,“二指夹爪和真空吸盘等执行器无法胜任复杂灵巧的操作任务,相比之下,以人手解剖学结构和功能为参照的机械灵巧手,凭借其复杂的仿生结构与驱动方式,能够模拟人手的灵活运动与精细控制,具备执行类人操作的潜力。”

研究数据显示,“在人形机器人研发功能中,上肢的功能占比达70%,而在上肢功能研发中,手部功能占比则超过了90%。”可以说,在人形机器人向实用化迈进的过程中,灵巧手是其与外界交互的“最后一厘米”的存在,备受各方关注。

今年以来,笔者在许多关联展会上看到,只要是灵巧手展台,都是人满为患。而不论是WAIC,还是WRC,灵巧手的展台更是花样繁多,从琴键弹奏到打扑克、从抓取橙子到翻书等,无不展示着类人级的精细控制能力。从侧面也说明各机器人厂商愿意在“灵巧手”上投下重金。

众所周知,“灵巧手”是人形机器人技术递进与产业跃迁的必攻关点,更是是人形机器人底层技术集体成熟的必然结果,其成熟也伴随技术成熟度的分阶段突破。

过去20年,大部分机器人已率先突破移动、图像理解、硬件材料等基础困境;近十年,随着动力学控制系统成熟,如MPC模型预测控制等,机器人下肢实现稳定行走,“移动”不再是产业瓶颈。

近几年,大数据、深度学习、大模型+多传感器融合推动机器人“智能化”升级,虽能理解指令、感知环境,却面临 “感知强、执行弱” 的矛盾,其根本原因是末端执行能力不够,也就是“手部”不够灵巧。

灵巧手究竟缺什么

当“移动(下肢)成熟、感知智能升级”后,产业自然进入“补全操作能力”阶段,灵巧手作为“操作能力”的核心载体,连接“感知”包括触觉 、力觉传感器与“执行”多自由度关节,成为决定人形机器人将“认知”转化为“精准动作”的关键。

但现实是灵巧手的发展总是“雷声大、雨点小”!究竟是什么原因造成的呢?

灵巧手正处在从实验室演示走向实际应用的关键转折点,而触觉感知能力不足、数据匮乏与硬件成本高昂等因素制约了灵巧手的实际应用性能与规模化落地,需要硬件设计、感知技术、控制算法与驯服数据等协同突破。

灵巧手的性能要求:

在仿生设计上,灵巧手作为机器人与物理世界的交互接口,一直在模仿“人手”。人手本身就是一个工程学的奇迹,作为自然界最精密的操作器官之一,不到0.02㎡的大小的人手,由27块骨骼、34块肌肉和超过17,000个触觉感受器构成,实现了力量、速度、精度和感知能力的完美统一,兼具精细操作与重物搬运能力。

但是要将这一生物奇迹转化为技术工程时,意味着将面临多个巨大的挑战,它需要攻关“如何抓”、“如何放”、“如何感知物体”等关键难题。

触觉感知作为人类与环境交互的关键传感模态,在机器人实现精准抓取与灵巧操作中扮演着不可替代的重要角色。

传统灵巧手由于多模态触觉反馈系统的缺失,在动态交互环境中的实时适应能力存在本质性局限,难以在复杂操作中实现高精度力反馈。以人手的触觉系统为蓝本,仅一个指尖就由约2000条触觉传入神经纤维支配,掌侧皮肤总计超过1万条神经通路。

触觉传感技术对比:

而现有触觉传感器在高精度、低能耗、轻质化方面还有很大的提升空间,无法达到人类皮肤的水平。

而且,灵巧手控制算法的进步与具身智能框架的演进紧密相连,从传统的轨迹规划到现代的模仿学习与强化学习,算法的智能化程度不断提升。无不说明,想要灵巧手如同人手还有需要大量的真实数据与运算能力支撑。

有一个有意思的现象,在WAIC、WRC现场,一边是高自由度的灵巧手,在演示时玩魔方、翻书、弹钢琴,而另一边则是使用简单的二指夹爪完成各类精细化操作。

这种矛盾背后,是行业和学界都绕不开一个尴尬的事实,现在的“手”缺乏真实的力觉和接触信息,“如何用手”的数据匮乏。尽管多数灵巧手厂商都在灵巧手上加装了力觉、触觉传感器,但采集并将触觉模态数据真正投入训练是另一回事。

灵巧手是连接数字世界与物理世界的终极触点,数据的“量”并不是关键,数据 “真实”与“对”才是破题关键。而灵巧手所需的高维动作序列数据几乎无从获取,堪称"数据荒漠中的孤岛"。

专业人士透露,与依靠互联网海量文本训练的大语言模型或通过大规模路测积累经验的自动驾驶系统不同,灵巧手需要高质量真实操作数据。今年灵巧手的数据规模已经卷到“10亿”条,但依旧没有解决灵巧手面临的诸多问题。

当前,灵巧手大量训练数据来自于试验实数据与视频数据模拟,缺乏“真实”的力反馈数据。这就导致其在训练时只能学习抓握轨迹和姿态。

以灵巧手抓取鸡蛋为例,大部分灵巧手只管把鸡蛋抓在手里,不顾鸡蛋的“死活”。

不过,宇树科技创始人王兴兴曾在采访中表示,目前软件层面的具身智能大模型尚不完善。但该领域大模型的发展类似ChatGPT出现前的1至3年,业界已找到大致方向和技术路线。

灵巧手的“争夺战”

随着人形机器人下肢行走、跳跃等性能渐趋成熟,谁能让机器人真正学会“用手”,谁就能在即将爆发的人形机器人市场中掌握话语权。

不同应用场景的要求:

灵巧手是人形机器人“拟人化”的核心标志,2025年更是灵巧手突破大年。从产业趋势来看,随着人形机器人产品批量进入市场,灵巧手也迎来了验证落地的关键时期。

有数据显示,灵巧手是人形机器人成本占比最高的零部件,约占比20%-30%。据QYResearch预测,2030年全球机器人多指灵巧手市场规模将超过50亿美元,2024年—2030年复合年均增长率将达64.6%。

另据睿兽统计显示,2022年至2025年8月中国灵巧手产业生态一级市场累计发生164起融资事件,已披露融资总规模270.2亿元人民币。涉及到56家获投企业,其中有40家企业获得多轮投资,占比高达71.42%。

从年度分布来看,灵巧手一级市场获投数量呈上升趋势,2024年共发生53起融资事件,同比增长70.9%;截至2025年8月,已发生47起融资,已披露融资金额达71.7亿元,该数据已超过2024全年。

此外,2022年至2025年8月中国灵巧手产业生态一级市场获投的56家企业中,有11家成立于2023年,7家成立于2024年,近两年新成立的企业占比达到32.1%,企业整体成立年限偏短。在2024年刚成立的7家获投企业中,有5家已获得多轮投资;在2023年成立的11家企业中,有10家已获得多轮投资。

整体而言,灵巧手生态获投事件的单笔融资金额相对较高,与其较高技术壁垒所需的高价值投入有关。上半年,傲意科技、因时机器人等企业均先后获得资本投资;8月,灵心巧手更是宣布正式完成数亿元天使轮融资,由蚂蚁集团领投。

部分灵巧手玩家:

“最后一厘米”霸权之争,不仅是灵巧手的技术突破,更能让机器人学到“手上有分寸”。未来灵巧手将在工业制造、医疗康复、家庭服务与高危作业等领域找到落地场景,助力具身智能走完普适化的"最后一公里"。