在过去的半个世纪里,计算产业的演进几乎完全依赖硅基芯片的工艺迭代。然而,随着摩尔定律逐渐放缓,能耗与算力的矛盾日益凸显,尤其是在人工智能模型规模急剧膨胀的背景下,训练一个大模型往往需要消耗数百兆瓦时的电力,这不仅带来了巨大的成本压力,也引发了人们对可持续发展的担忧。在此背景下,新的计算范式开始崭露头角。量子计算其中是一条备受关注的路径,而另一条更具争议性、但同样引人注目的道路则是生物计算——“活体计算机”。

可能听起来十分的科幻,但生物计算并非单纯的学术噱头,而是正在逐步走向工程化的“第三条计算道路”。与量子计算不同,生物计算并非依赖量子态的叠加与纠缠,而是直接利用活体神经元强大的天然计算能力。以人类大脑为例,只需要20瓦的功率,就能完成极为复杂的感知、学习与推理任务,而要让硅基芯片达到类似的效率,可能需要上千万瓦的能耗。

生物计算的前沿

而从实验室研究的角度来看,活体计算机的雏形已经初现端倪。早期的研究大多以小鼠神经元为材料,在多电极阵列上完成简单的模式识别与学习任务。2023年初,伊利诺伊大学团队利用约8万个小鼠神经元实现了光电模式识别,证明了生物网络具有低能耗与自适应的特性。

早在2023年EDN电子技术就关注到了此领域的发展趋势,并将其写入了“

”一文中供读者参详,而伴随着“小鼠计算机”的成功,研究者也开始转向“更聪明”的细胞——人脑神经元。

例如,2024年,

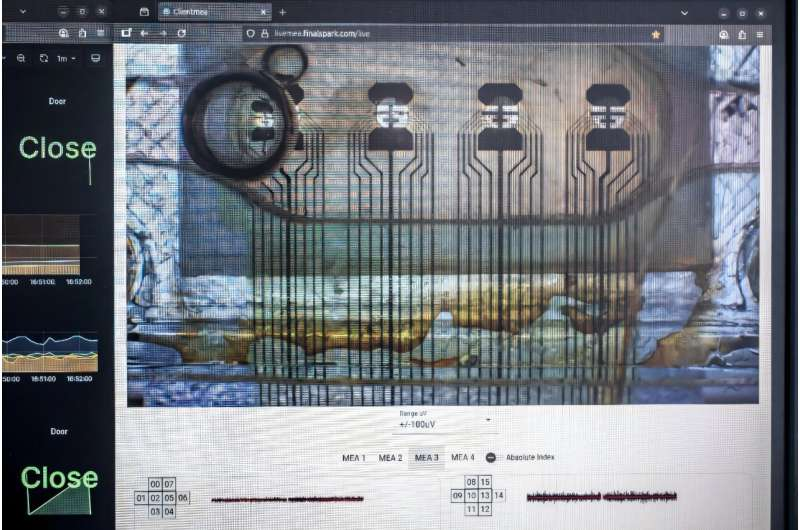

,将人脑神经元作为算力单元,其能耗比传统芯片低百万倍。该公司所使用的脑类芯片是通过从匿名捐赠者的皮肤细胞中提取干细胞,诱导其转化为神经元,再将这些神经元聚集成直径仅几毫米的团块,最终形成的,他们称之为“脑类器官”。这些脑类器官大约包含一万个神经元,大小与果蝇幼虫的大脑相当,研究人员通过电极阵列,可以“监听”这些微小脑组织的电信号,并通过微电流刺激它们,观察其是否产生反应。这个过程类似于传统计算中的“1”和“0”,即有反应记为“1”,无反应记为“0”。

显示神经元活动的屏幕

而来到2025年,7月《Advanced Science》上发表了一篇题为“Advanced Brain-on-a-Chip for Wetware Computing: A Review”的文章,深入探讨了芯片上的大脑系统如何融合微电极、微流体和脑器官来创建活的生物混合计算设备。与人工神经网络的“模拟”计算不同,脑类器官的神经元之间会自然形成突触连接,产生自发的电活动。这种活动不仅可以被记录和分析,还能用于执行简单的计算任务。实验数据显示,这种“人脑芯片”在多个任务中展现出优于硅基芯片的性能:

·寻路任务:随着训练次数的增加,找到目标的时间从360秒缩短到279秒,正确转弯率从67%提升至100%。

·语音识别:准确率达到78%±5.2%,显著高于逻辑回归算法,与人工神经网络相当。

·非线性混沌方程预测:与LSTM网络相比,训练时间缩短了90%,预测结果相当。

这些结果表明,脑类器官不仅能耗极低,还具备快速学习与适应的能力。目前,全球范围内已有十所大学使用FinalSpark的脑类器官进行实验。英国布里斯托大学的研究人员甚至用一个脑类器官控制机器人识别盲文字符,初步验证了其在信息处理方面的潜力。

产业化的挑战与路径

尽管取得的成果令人振奋,但活体计算机距离产业化仍有很长的路要走。主要挑战集中在以下几个方面:

·寿命与规模:目前,神经元或类器官的稳定存活期大多以“月”为单位,远远不能满足产业应用的周期需求。未来,必须依赖自动化生物反应器与优化培养基,将寿命延长至数年,并把规模从数万神经元扩展到百万级。

·接口与协议:硅基计算之所以能形成庞大的产业生态,依靠的是标准化的抽象层级。活体计算机要走出实验室,必须建立生物—电子—软件的多层协议栈,从电极阵列的高保真读写,到神经动态的编码/译码,再到面向任务的API,形成可复用的“湿件协议”。

·伦理与监管:使用人类神经元和脑类器官不可避免地会引发“意识边界”的讨论。未来,必须通过国际规范设定研究边界,明确哪些规模、任务和刺激是允许的。

其实从应用角度来看,未来活体计算机的落地路径可能只是“点状突破”,它的应用大体上不会是对现有计算方式的“通用替代”,而是“特定补充”。例如,在医学领域,脑类器官可用于疾病建模与药物筛选,提供传统芯片无法模拟的功能性读数;在AI与机器人领域,生物网络的在线学习与噪声鲁棒性有望在弱结构化环境中展现优势;在边缘计算与传感器领域,微生物网络的低能耗特性可能成为解决续航瓶颈的关键。

而如果把未来10 - 20年的计算格局类比为“三足鼎立”,硅基计算仍将是通用逻辑与大规模算力的核心,量子计算将承担特定优化与组合搜索的任务,活体计算机则将在低能耗、强适应性和类脑智能方面形成补充。虽然前文提到了生物计算对比于硅基计算的优势,但笔者认为它最大的价值并不在于跑分超越GPU,而在于拓展“计算”的边界:让计算机同人类一样,能在不确定的世界中保持学习与适应的能力。

当然,这条发展路径并不平坦,但正如当年的RF - SOI在射频前端的崛起一样,一旦找到合适的应用切口,活体计算机也可能在未来十年内成为产业链中不可忽视的一环。

责编:Ricardo