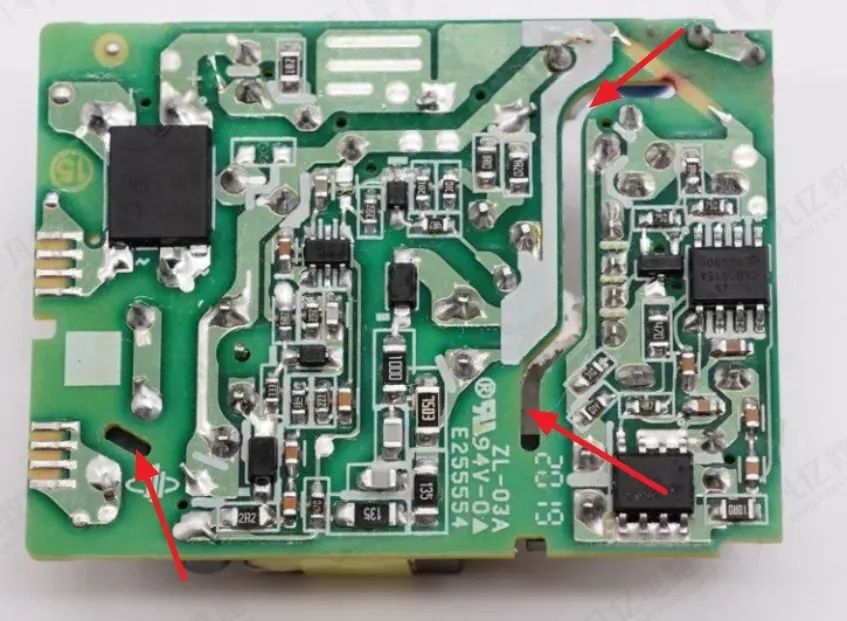

我们在拆解电源板或设计电源类PCB时,经常会看到这样的结构:

图1:电源PCB上常见的槽孔结构

很多人以为这些槽孔只是为了美观,或者是机械结构需要。其实它的真正作用和电气安全密切相关,关键就在一个知识点——爬电间距(Creepage Distance)。

爬电间距是指:

在绝缘表面上,两个导电体之间最短的“可泄漏路径”距离。

图2:爬电路径与绝缘示意图

举个形象的例子:

就像一只蚂蚁,从一个带电的导体爬到另一个导体,中间只能贴着绝缘表面走,所走的最短路径就是“爬电距离”。

图3:爬电距离 vs 电气间隙的差异图

🚫 重点区别:

爬电距离:贴着绝缘表面走(有灰尘/污染的影响)

电气间隙:在空气中飞过去的最短直线距离(不接触表面)

在电源板中,高压器件与低压器件必须隔离。

但有时候,受空间限制,这些元件之间的距离可能达不到所需的爬电间距。

这时候怎么办?

解决办法就是:割槽!

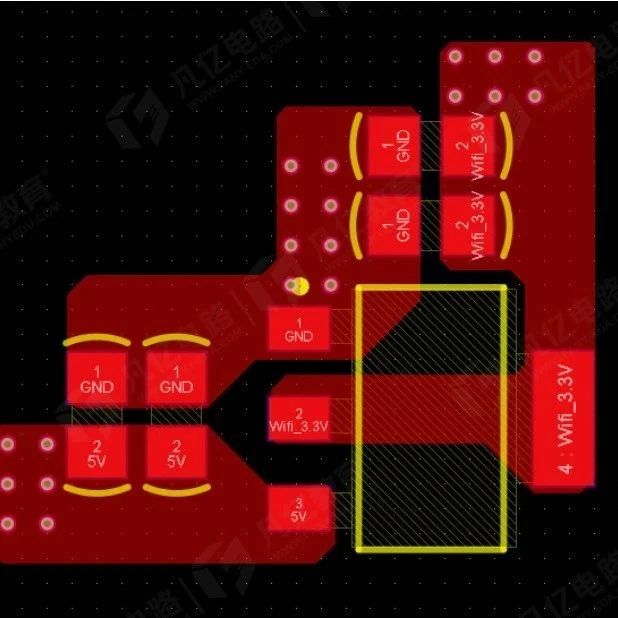

图4:在PCB上通过割槽增加爬电距离的示意图

割掉中间的基材,相当于“蚂蚁走不过去了”,等于人工延长了表面爬电距离,也有效切断了绝缘表面的放电通道,从而起到增强绝缘的作用。

割槽宽度建议>1mm

高压区域应避免铺铜

割槽位置要避开信号路径或关键走线区域

割槽边缘处理要平滑,防止尖角放电

AC-DC开关电源模块

工业控制器中的高压驱动电路

多种电压混合系统(如220V与5V共板)

无论是为了满足 安全标准,还是应对 污染等级、绝缘等级要求,合理设计槽孔结构,都是电源PCB设计中不可或缺的一步。

别再忽视电源板上的“槽孔”了,它们可不是多余的装饰,而是保障你产品通过安规测试的重要一环!

记住这句话:

一个好设计,不仅仅是能用,更是安全可靠!

PCB技术文章推荐