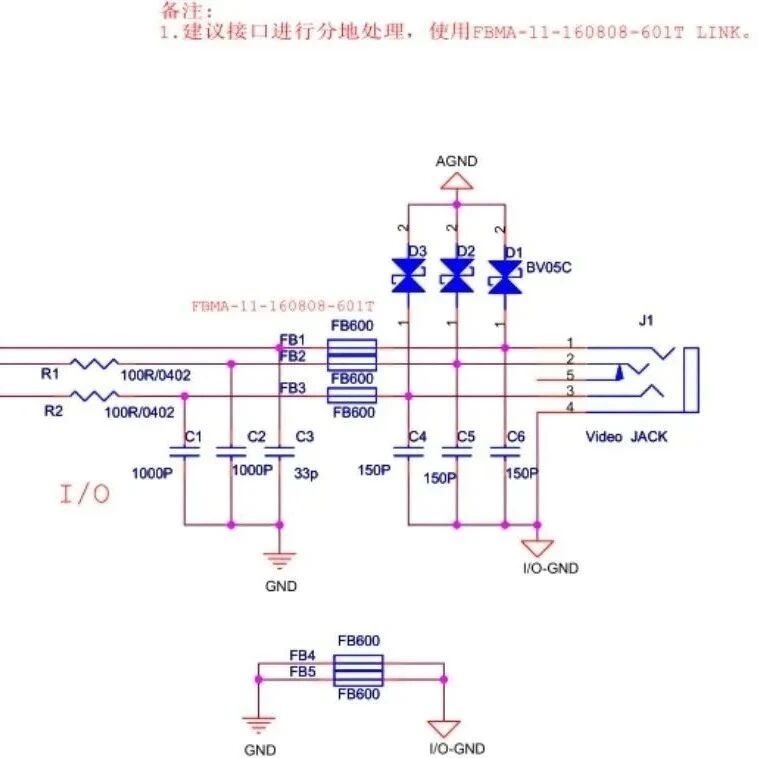

这一环节之所以至关重要,是因为它与 PCB 设计中电磁场的约束紧密相关。

在 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第三篇文章中,我们将进一步探讨这些概念,并介绍其他重要的 EMC 设计要点。

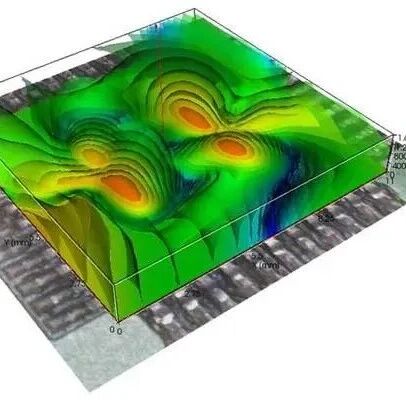

对于信号在电路中的传播,需要两个导体形成完整的电流环路:一个导体传输信号,另一个提供返回路径,以确保电流流通并有效传输信号。我们将前者称为信号导体,后者称为信号返回与参考导体—— 后者之所以得名,不仅因为它为信号提供参考电位(或零电位),还因为它必须为信号电流返回源端提供最小阻抗路径。为实现这一路径,最佳配置是选择平面(而非走线),且该平面不应有分割、切口或其他可能导致信号阻抗不连续的结构。

从这一基本概念可知,每个信号层都需搭配第二个导体(即返回参考平面)以提供返回和参考路径。遵循这一简单规则,我们可通过为每个信号层匹配相邻的返回参考平面(RRP)来设计叠层结构。

以下是几种可将电磁干扰降至最低的叠层结构示例。

双层板叠层示例

该平面不应有分割或大的间隙,同时避免信号走线跨越间隙 —— 这会导致阻抗不连续、扩大电流环路并最终增加辐射发射。若需通过过孔跨层,应确保过孔路径尽可能短,且避免在其他信号走线下方穿越。

四层板叠层示例

当元件和走线密度增加、需要第二层信号层时,四层板叠层更为适用。尽管三层板可实现类似配置,但从制造角度看,厂商通常更倾向于提供成对的叠层结构,因此四层板是更优选择。

四层板有两种高效配置:

1. 第一种配置中,返回参考平面作为嵌入式平面位于叠层内部,即第 1 层和第 4 层为信号平面,第 2 层和第 3 层分别为第 1 层和第 4 层信号提供返回和参考路径。

2. 第二种配置中,返回参考平面位于第 1 层和第 4 层(充当电路的屏蔽层),而信号层位于嵌入式的第 2 层和第 3 层。在此配置中,需增大第 2 层与第 3 层的间距以避免信号场相互干扰,确保每个信号层仅与返回参考平面耦合。

在两种配置中,均需在返回参考平面之间添加缝合过孔,其主要作用包括:

形成法拉第屏蔽以减少辐射和外部干扰;

维持平面等电位并降低共模电压;

为跨层信号提供返回和参考路径。

此时,电源也可布设在信号层。

图 3:Altium Designer 中层叠可视化工具显示的四层板叠层示例

六层板叠层示例

图 4:Altium Designer 中层叠可视化工具显示的六层板叠层示例

以下两种叠层结构具备出色的 EMC 性能:

1. 叠层 1:信号布设在第 1 层和第 6 层,返回参考平面位于第 2 层和第 5 层,第 3 层和第 4 层为额外信号层。此配置中,第 2 层和第 5 层可作为所有四个信号层的返回和参考平面,这得益于趋肤效应—— 它允许平面两侧承载不同电流而不混合。趋肤效应指交流电倾向于在导体表面分布(表面电流密度最大、中心最小),这是由于交流电产生的变化磁场诱导涡流,抑制导体中心的电流流动并迫使电流向表面聚集。在此类叠层中,电源网络可与信号层共面布设。

2. 叠层 2:信号布设在第 1 层和第 6 层,第 2 层和第 5 层为返回参考层,第 3 层和第 4 层为电源平面。此叠层尤其适用于高功率需求或需要低阻抗电源网络的场景,建议返回参考层和电源层均采用完整均匀的平面 —— 避免在单层使用不同多边形(可能产生共模噪声并在连接电缆时导致辐射发射),应为每个电压单独分配平面以避免此类问题并改善电路板的电源传输网络(PDN)。

与四层板类似,需确保内层信号层与电源层间距足够大以避免耦合干扰,同时最大化信号层与返回参考层的耦合,并尽可能在返回参考平面间添加缝合过孔。

扫码加入资料分享群,定期分享硬件资料