点击上方蓝色字,关注我们

河川径流是人类可以直接利用的重要淡水资源,在全球气候变化、陆地环境改变、人类活动加剧的背景下,径流的形成与演化过程日益复杂,水资源可持续利用面临严峻挑战。近年来,依托全球水文观测网络,已有研究在解析全球径流变化及其驱动机制方面取得进展。

中国孕育了长江、黄河等塑造东亚文明格局的大河,发源了澜沧江、雅鲁藏布江等联通跨境生态廊道的大江。然而,中国江河径流的时空变化及其驱动机制仍不够清晰。这一关键区域的缺失,制约了全球径流变化研究的完整性。

此外,径流受气候变化和波动、土地利用/覆盖变化、人类涉水活动(取用水、引调水、水库调节)等多重因素的复杂作用,定量解析各因素对径流变化的影响仍面临挑战。

近日,中国科学院地理科学与资源研究所联合国内外知名研究机构,聚焦上述科学问题,利用1956-2016年覆盖中国主要江河的1046个水文站观测数据,在Science Advances发表题为“China's nationwide streamflow decline driven by landscape changes and human interventions”的最新研究成果,揭示了1956-2016年中国径流的时空变化格局,厘清了气候变化和波动、土地利用/覆盖变化、人类涉水活动对径流变化的贡献,探讨了中国径流变化的潜在影响以及应对变化的适应性策略。

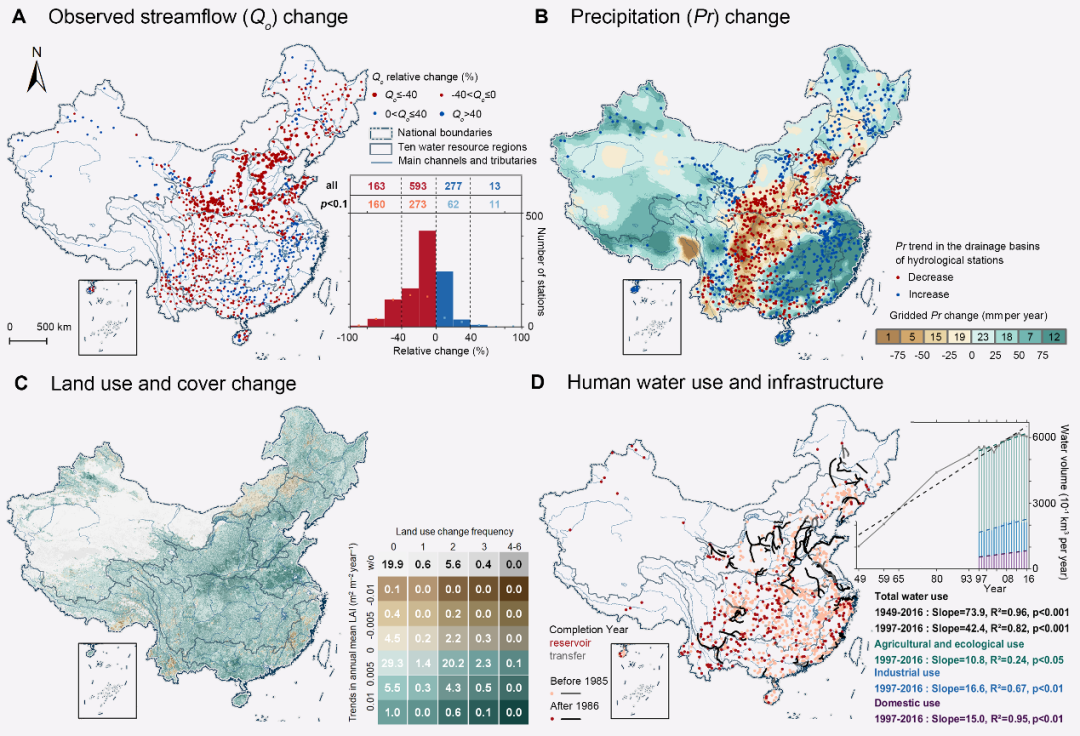

研究结果显示,1956-2016年中国河川径流呈现普遍下降趋势,且下降站点的空间分布与降水减少区、土地利用/覆盖剧烈变化区以及水利工程密集建设区一致(图1)。

图1- 中国水文站观测径流(A)及其主要影响因素(B:降水,C:土地利用/覆盖,D:人类涉水活动)的时空特征

径流归因结果表明,土地利用/覆盖变化是全国径流下降的主要因素,人类涉水活动加剧了下降趋势(图2)。气候变化和波动在径流下降站点中的作用表现出异质性,在53%的站点促进下降、47%的站点抑制下降,其综合效应相互抵消。

图2- 基于ISIMIP3a的中国径流变化归因结果

土地利用/覆盖变化主导了中国北方(除西北诸河)的径流变化,气候变化和波动主导了中国南方的径流变化(图3)。在中国北方的松花江、辽河、海河、黄河、淮河流域,土地利用/覆盖变化对径流变化的平均贡献分别为88%、115%、76%、46%、91%。在西北诸河以及中国南方的长江、珠江、东南诸河、西南诸河,气候变化和波动对径流变化的平均贡献分别为77%、162%、69%、136%、56%。

辨析不同驱动因素人类可控性的差异,是制定适应性策略以应对径流变化的关键。气候变化对径流具有长期趋势性影响,其有效控制依赖于全球协作下的温室气体减排。气候波动会引发径流的阶段性变化,虽难以人为调控,仍需深入理解其规律以防范旱涝震荡的影响。

土地利用/覆盖变化既包含变暖、大气CO2浓度升高等人类间接影响,又包含土地利用变化等人类直接影响;前者可通过全球协作,后者可通过科学推进生态工程来进行调控。人类涉水活动具有高度可控性,应通过优化水利基础设施布局与调控,适应复杂的径流演变格局。

图3- 各驱动因素对中国水文站观测径流变化的贡献率空间分布