可穿戴设备,是指能够直接穿戴于人体上,可实现远程控制、健康监测、移动支付、互动娱乐等多种功能的智能设备,包括智能手表、智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜、智能服装等多个细分品类。

可穿戴设备产业链以技术驱动为核心,覆盖从基础材料研发到终端应用场景的全流程,分为上游(核心零部件与原材料)、中游(设备制造与软件开发)、下游(销售与服务)三大环节。产业链呈现技术密集、附加值高、生态协同性强的特点,全球市场规模预计2025年将突破800亿美元。

上游环节聚焦于微型化、高精度、低功耗的硬件技术研发,是产业链中价值占比最高的部分(约40%),主要由国际巨头主导,但中国企业在部分领域已实现突破。

中游环节负责将上游零部件整合为成品,并开发配套软件,是产业链中价值实现和技术整合的关键部分。

下游环节涉及产品流通、用户触达及场景落地,是产业链中商业价值变现(约25%)和生态延伸的核心部分。

可穿戴设备产业链正从“功能驱动”向“体验驱动”转型,上游技术突破与中游整合能力成为核心竞争要素,下游应用场景的多元化则推动市场持续扩容。

未来,产业链将围绕健康监测精准化、交互方式自然化(如语音/手势)、设备形态无感化(如隐形眼镜/电子皮肤)进一步演进,预计2025年全球出货量将突破5亿台(数据来源:Counterpoint)。

全球市场总体规模

全球可穿戴设备市场在2025年呈现显著加速增长态势,市场规模持续扩张,测算范围涵盖消费级(如智能手表、手环)与医疗级(专业健康监测设备)两大领域。从增长特征来看,当前市场已形成“总体规模扩张-细分结构优化-增长动能多元”的三层发展格局,其中健康监测需求升级与技术迭代构成核心驱动力 。

增长态势与统计特征

市场增长呈现加速特征,2025年增速较2024年显著提升,短期复苏动力主要来自两方面:一是基数效应,2024年市场基数(199.7亿美元)为后续增长提供基础;二是需求回升,季度出货量数据显示,消费电子需求在经历阶段性调整后逐步恢复,推动市场重回增长轨道。

不同机构对市场增长率的预测存在差异(如Mordor Intelligence预测CAGR为20.8%),这种差异主要源于统计口径的细分标准不同,例如是否包含医疗级专业设备、是否计入服务收入等,口径差异可能导致预测结果偏差幅度达3-5个百分点。

细分产品结构与增长潜力

按产品类型拆分,智能手表占据主导地位,凭借成熟的健康监测功能(如心率、血氧、睡眠监测)和生态系统整合能力,持续占据市场份额首位;智能戒指则展现出最高增长潜力,其轻量化设计与专业化健康指标监测(如体温、压力、睡眠周期)契合细分人群需求,成为2025年增速最快的产品品类。

整体来看,腕带类设备(含智能手表、手环)仍是推动市场增长的核心力量,贡献超过60%的出货量。

增长动能与市场格局演变

市场增长的核心驱动因素可归结为三方面:

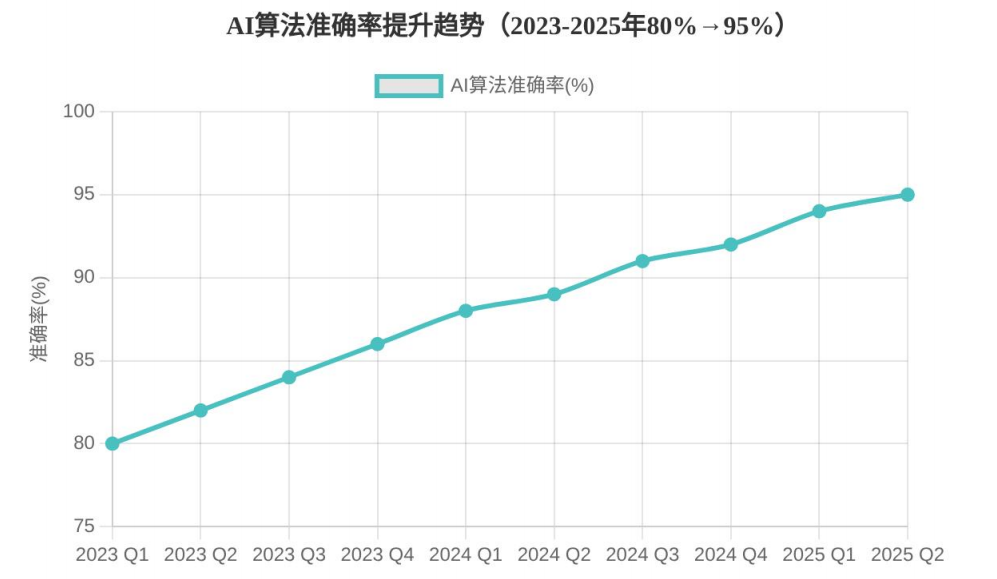

技术升级:传感器精度提升、低功耗芯片应用、AI算法优化,推动设备功能从基础计步向慢性病管理、实时健康预警延伸;

需求多元化:后疫情时代用户健康意识觉醒,叠加老龄化社会对远程监测需求增长,医疗级可穿戴设备市场渗透率显著提升;

区域引擎:中国市场成为全球增长核心驱动力,凭借供应链优势、本土品牌崛起及庞大用户基数,贡献全球超过35%的市场增量 。

收入结构转型趋势

随着市场从硬件主导转向“硬件+服务”双轮驱动,收入结构正在发生深刻变化。

传统硬件销售占比逐步下降,而基于设备的增值服务(如健康数据分析、个性化医疗建议、保险联动服务)收入占比持续提升。这种转型不仅提高了用户粘性,也推动行业毛利率从硬件制造的15-20%向服务端的30-40%跨越,成为长期增长的关键支撑。

全球可穿戴设备市场正处于“规模扩张+结构优化”的双重阶段,健康监测需求与技术迭代是增长主线。

未来竞争将聚焦于医疗级功能突破、生态服务整合及区域市场深耕,中国作为核心增长极的地位将进一步巩固。

本文节选自《2025年可穿戴设备市场调研报告》精华版;

部分资料截图

后续章节将分层展开全球可穿戴设备市场详细分析及行业技术发展趋势,核心技术突破方向,国内政策解读等深度分析,为产业链参与者提供全面决策参考。

完整报告包含:

全球可穿戴设备市场趋势分析及关键突破方向

上中下游产业链核心技术创新趋势

国内市场品牌竞争格局

企业战略与投资策略建议

……

立即扫码添加下方企业微信

限时免费领取完整版

《2025年可穿戴设备市场调研报告》