近日,复旦大学上海医学院附属华山医院罕见病中心及神经内科林洁团队在《Annals of Translational Medicine》发表重要综述,系统梳理了可穿戴设备在神经系统疾病中的应用现状、核心价值与未来方向。该研究指出,面对脑卒中、阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)等高发神经疾病的诊疗困境,可穿戴设备正凭借其连续监测、便携易用的优势,成为突破传统医院中心化医疗模式的关键工具。

用于疾病管理和神经系统疾病临床试验的可穿戴设备 @Annals of Translational Medicine

神经疾病负担沉重,传统诊疗面临“三大瓶颈”

神经系统疾病是全球第二大死因和首要致残原因,过去三十年死亡率与致残率持续攀升。其中,脑卒中是成人第三大致残原因,阿尔茨海默病是痴呆的主要诱因,帕金森病作为第二大神经退行性疾病仍缺乏满意治疗方案,癫痫更是影响全球超7000万人——这些疾病不仅导致运动、感觉、认知功能受损,还常伴随心脏、呼吸等多系统并发症,给患者家庭和医疗体系带来沉重负担。

然而,传统诊疗模式存在显著局限:一是检测依赖专业场景,如肌力评估、神经电生理检查需医院设备与人员操作,行动不便患者难以频繁参与;二是评估主观性强,医生经验、患者认知状态可能影响结果,且难以捕捉日常场景中的细微功能变化;三是康复可及性低,康复医院资源有限,慢性神经疾病患者长期居家康复需求难以满足。“这些痛点凸显了对移动化、可持续监测工具的迫切需求。”团队强调。

目前,可穿戴设备在神经疾病“诊断随访”与“治疗康复”两大核心场景的应用逐渐突破,其核心价值在于充当客观、连续的电子生物标志物检测器,捕捉传统手段易遗漏的功能变化。

诊断随访:从运动到认知,实现“居家精准监测”

在运动功能评估领域,可穿戴设备已突破传统检测的局限:

针对帕金森病患者的运动迟缓与震颤,加速度计、陀螺仪组成的传感器(如Parkinson’s Kineti Graph)能精准识别运动障碍,敏感性与特异性达临床标准,支持长期居家随访;

PKG(Parkinson’s KinetiGraph)@Good Design

脑卒中患者的步态异常(如偏瘫步态)可通过附着于四肢的惯性测量单元(IMU)实时监测,结合智能鞋垫的力传感器,还能量化身体与地面的作用力,提前预警跌倒风险;

神经肌肉疾病(如渐冻症ALS)患者的肌肉力量变化,可通过力传感器、软应变传感器连续追踪,甚至能同步采集面部、颈部、呼吸肌参数(如ErgoLAB®系统),弥补传统手动测试的“离散性”缺陷。

在认知与感觉功能监测领域的相关应用:

针对阿尔茨海默病等认知障碍,可穿戴设备(如Cognition Kit、智能手表式评估工具)能在居家场景下高频评估注意力、记忆力,用户依从性显著高于传统临床量表;

在微软手环2上展示的Cognition Kit微型测试,旨在测量记忆力和注意力 @drugdiscoverytoday

针对糖尿病周围神经病变(DPN)等感觉异常,团队提出未来可开发“压力温度振动刺激型”腕带/脚链,量化感觉阈值,解决当前评估主观性强的难题。

此外,可穿戴设备还能监测神经疾病的多系统并发症:如用便携式超声设备实时监测肌营养不良患者的心脏功能,用呼吸传感器预警ALS患者的呼吸衰竭风险,甚至通过生物信号捕捉焦虑、抑郁等心理合并症,实现“全身覆盖”的健康管理。

治疗康复:外骨骼、脑机接口助力“功能重建”

在康复领域,可穿戴设备正从“辅助监测”向“主动干预”升级:

1.外骨骼技术:FDA批准的HAL®外骨骼通过神经连接诱导神经再生与可塑性,其步态训练效果优于传统设备,能帮助脑卒中、脊髓损伤患者建立正确运动模式;轻量化无铰链外骨骼则可预防脑卒中后“足下垂”,降低患者穿戴负担。

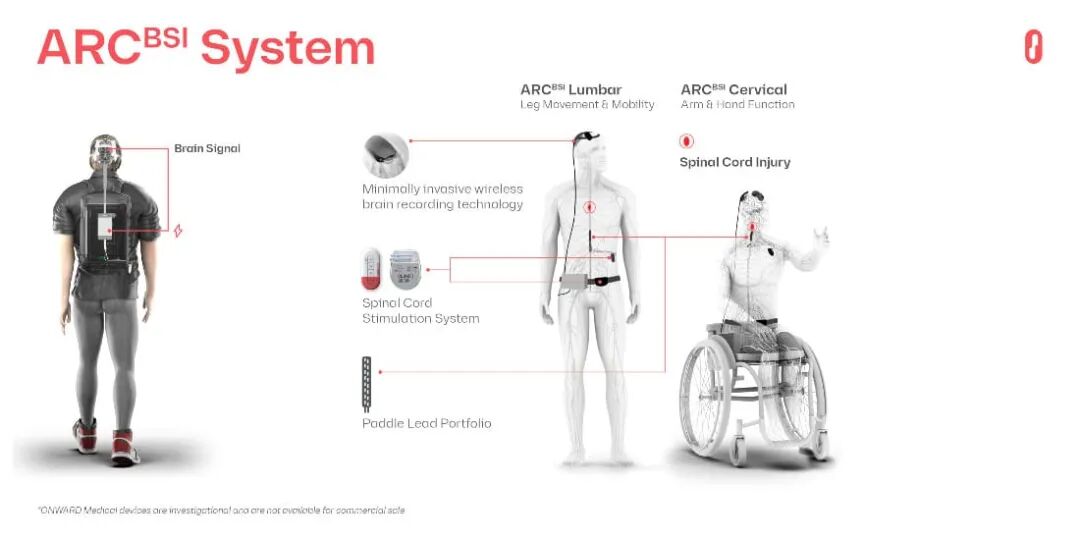

2.脑机接口(BCI):非侵入式BCI通过脑电信号控制假肢、语音生成器,为ALS、脑外伤患者重建沟通与运动能力;更前沿的“脑-脊髓接口(BSI)”已实现瘫痪者独立站立行走,为严重神经损伤患者带来新希望。

ARC脑-脊髓接口系统 @ONWARD

3.智能康复系统:传感器辅助训练平台结合生物反馈技术,能实时分析患者康复效果并调整方案;可穿戴肌电图(sEMG)设备则能精准指导物理治疗,实现“个性化康复”。

渗透率三年提升6%,仍需突破“技术与规范”双重挑战

尽管可穿戴设备在神经医疗领域的潜力显著——用户渗透率已从2019年的28%-30%提升至2022年的36.36%,推动神经医疗可穿戴市场快速增长——研究也客观指出当前面临的三大核心挑战:

1.技术瓶颈:精细运动(如手指抓握)、感觉功能检测精度不足,生物电信号(如EEG、EMG)的时空分辨率有待提升,设备间数据兼容性差,难与医院电子病历系统整合;

2.临床验证不足:现有研究多基于实验室场景,真实居家环境下的有效性数据稀缺,且缺乏统一的“正常范围”与“诊断阈值”标准;

3.应用障碍:外骨骼等设备成本高、操作复杂,老年与数字弱势群体使用困难;多数设备设计单一(如腕带、手表),难以同时满足多部位、多功能监测需求。

未来方向:轻量化、定制化、去中心化是关键

针对这些挑战,团队提出未来发展路径:

1.技术优化:开发更轻便、耐用的传感器与电极,提升检测灵敏度;整合人工智能(AI)与大数据,实现数据高效分析与疾病进展预测;

2.功能拓展:聚焦面部、颈部肌肉力量检测,完善感觉功能评估设备;建立“模块化平台”,允许根据疾病类型(如运动导向的帕金森病、感觉导向的DPN)定制功能;

3.临床整合:推动可穿戴设备与“去中心化临床试验(DCTs)”结合,将试验场地从医院延伸至社区与家庭,降低患者参与门槛,加速神经疾病新药研发;

4.规范建立:联合产学研制定统一行业标准,解决数据安全、伦理与法律问题,为技术落地提供保障。

研究人员总结指出,随着技术迭代与需求增长,可穿戴设备有望彻底改变神经疾病的管理模式,让“居家诊疗”、“个性化康复”成为现实。未来需通过多中心、大样本研究进一步验证其临床价值,最终实现“从技术潜力到患者获益”的转化。

1.本文主要基于8月31日发表的《Wearable devices in neurological disorders: a narrative review of status quo and perspectives》综述研究的部分内容,仅用作知识分享;图片来自论文、网络,首图由AI生成。如有侵权请告知删除。DOI:https://doi.org/10.21037/atm-25-46

2.本公众号分享的医疗资讯仅供参考,不应被视为医疗建议。在做出任何与健康相关的决定或治疗计划之前,务必咨询合格的医疗专业人员。本文所呈现的信息基于当前的研究和专家观点,随着新证据的出现,这些信息可能会有所变化。

![2025年中国可穿戴设备主控芯片行业发展现状及未来趋势分析:国产芯强势崛起,行业开启医疗级精度与智能独立终端新纪元[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-08-15/689e87d03c00a.jpeg)