抑郁症是全球最常见的心理健康问题之一,影响着数亿人的生活质量。然而,抑郁症的诊断一直依赖于心理评估和医生的主观判断,缺乏客观的生理数据支持。近年来,随着可穿戴设备的普及,研究人员开始探索如何利用这些设备收集的生理数据来辅助抑郁症的诊断。最近,一项发表在《Sensors》期刊上的由精神医学、心理学与人工智能跨学科的合作研究,为我们展示了可穿戴设备在抑郁症识别中的潜力。今天,我们就来详细聊聊这项研究,看看科技如何为精神医学领域带来新的突破。

01

抑郁症的诊断困境:为什么需要新技术?

抑郁症是一种常见且严重的精神障碍,持续影响患者的情绪状态和日常活动。根据世界卫生组织的数据,全球有超过3亿人患有重度抑郁症,已成为导致残疾的主要原因,大大加重了全球疾病负担。为了应对这一全球性问题,研究人员在抑郁症的评估、诊断和管理方面引入了技术创新,以改善心理健康护理。特别是,提供抑郁症患者的客观和定量信息对于提高诊断的准确性非常重要。

使用生理数据进行抑郁症的客观识别已成为精神病学领域的一个有前景的研究方向。研究人员已经开始使用脑成像技术,如功能磁共振成像(fMRI)和脑电图(EEG)在静息状态研究中发现抑郁症的神经标志。基于任务的研究进一步扩展了这一范式,将实验室任务(如观看视频、听音频等)视为简化的日常生活场景。这些进展凸显了探索抑郁症相关生物标志物的重要性,以实现更准确和可靠的抑郁症诊断。然而,相对昂贵的成本和复杂的设置大大限制了当前方法的应用。因此,需要一种更方便、低成本的替代方案,以促进大规模人群的个性化干预和实时监测。

整合多模态生理信号可以利用信号的差异信息,提高抑郁症评估的结果。具体而言,多模态研究为增强分析提供了额外的维度。近日,由北京回龙观医院谭淑平教授团队与清华大学心理与认知科学系张丹教授团队合作开展的一项交叉学科研究利用基于日常生活中可穿戴设备获取的心率、皮肤电和加速度等多模态数据的结合,探索了多模态信息在抑郁症分类中的可行性。心率等心脏反应以及皮肤电会受到抑郁症相关情绪、急性压力等刺激的自主神经系统(ANS)活动的影响。实证研究描述了随着抑郁症状的加重,身体平衡和姿势质量如何下降,并展示了心理健康与日常活动中的运动之间的关系。

可穿戴设备的进步为在日常生活中识别抑郁症患者提供了新的途径。与其他客观测量方法相比,可穿戴设备具有持续、无干扰的监测潜力,能够捕捉到与抑郁状态相关的微妙生理变化。近年来,可穿戴设备的广泛使用为客观诊断抑郁症提供了新的可能性。

本研究旨在通过提取日常生活中可穿戴设备衍生的多模态生理信号来探索抑郁识别的可行性。研究假设个体的抑郁障碍与其多模态生理特征相关。本研究的三个主要目标总结如下:首先,为了促进客观抑郁检测的临床应用,本研究纳入了临床诊断的抑郁参与者,这与之前主要针对健康人群的研究相比是一个重要进步;其次,为了评估基于低负担腕戴设备的快速检测的可行性,本研究探索了使用不同持续时间数据的分类。考虑到门诊等环境中测量持续时间和设置复杂性的限制,这有望增强所提出方法在临床场景中的潜在适用性。最后,为了充分利用抑郁检测中生理特征的时间动态,研究者研究了动态特征对分类的有效性,并将其与经典的静态特征进行了比较。

02

可穿戴设备如何捕捉抑郁症的“信号”?

实验数据由58名抑郁症患者和58名健康对照组组成。实验中的患者来自2021年至2022年北京回龙观医院的门诊部,这些患者年龄在18至50岁之间,由北京回龙观医院的专业精神科医生根据综合临床评估进行诊断。健康对照组的生理数据来自本研究作者已发表的DAPPER数据集,使用同一种可穿戴设备,健康组年龄和性别的比例与患者组匹配。DAPPER数据集包括五天的记录,研究者仅采用了第一天的数据,以避免设备熟悉度等混杂因素的影响。

每位参与者被要求在一天的日常活动(从9:00到15:00)期间佩戴神经生理测量仪(腕式)(Psychorus,汇心,北京,中国)进行多模态生理数据测量,如图1(a)所示。该腕表已在多个日常情境的研究中使用,能够以20 Hz、40 Hz和20 Hz的采样率分别记录加速度(ACC)、皮肤电(SC)和脉搏波(PPG)信号。记录的PPG信号随后通过汇心软件包(版本201708)基于联合稀疏频谱重建算法(Sparse Spectrum Reconstruction Algorithm)计算得出心率(HR),采样率为1 Hz,该算法对去除日常活动伪迹具有鲁棒性能。缺失数据(例如因佩戴接触不好未取得真实数据)由腕表内置功能识别并标记为低HR值(HR = 40)。

03

从数据到诊断:如何识别抑郁症?

研究人员从这些数据中提取了两类特征:

静态特征:如心率的平均值、波动范围(方差)、分布形态(偏度、峰度)等,描述生理状态的总体趋势。

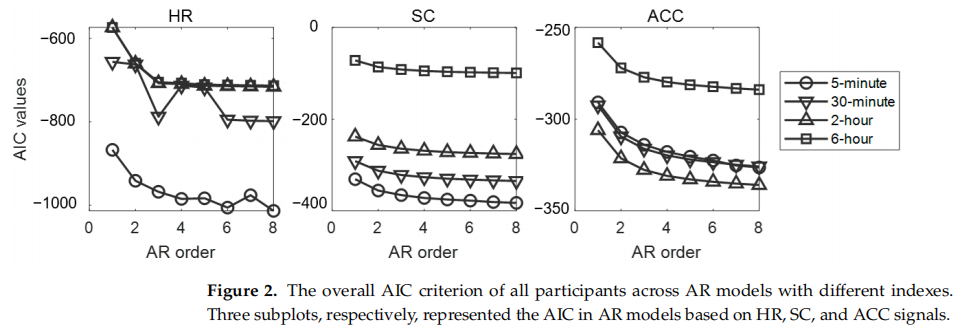

动态特征:通过自回归模型分析信号的时序变化,捕捉心率、皮肤电导等指标的短期波动规律(例如,当前心率受前几秒心率的影响程度)。

利用这些特征,研究人员构建了多个机器学习模型(如随机森林、支持向量机等),对抑郁症患者和健康个体进行分类。结果显示:

基于6小时数据的分类准确率达到了90.0%,这意味着可穿戴设备可以在日常生活中捕捉到抑郁症患者的生理特征。

即使数据缩短到5分钟,分类准确率仍然达到了76.0%,表明短时数据也具有较高的诊断潜力。

研究发现,动态特征(如自回归系数)在抑郁症识别中表现尤为突出。与静态特征相比,动态特征能够更好地反映抑郁症患者的生理变化。例如:

抑郁症患者的心率动态特征(如AR1和AR2)与健康个体有显著差异,表明他们的心率变化模式可能更为单调。

皮肤电的动态特征(如AR1)也显示出明显的组间差异,表明抑郁症患者的情绪反应可能较为迟钝。

这些发现表明,抑郁症不仅影响患者的情绪和行为,还会在生理信号的动态变化中留下“痕迹”。通过分析这些动态特征,我们可以更早地识别出抑郁症的迹象。

04

临床意义:抑郁症的多模态日常神经整理表征

在本研究中,通过多模态神经生理测量仪进行了对患者日常生活中的各类生理与行为数据进行长时程测量,以研究抑郁症的各类生理表征,实现客观、准确的抑郁症识别,研究统计分析得到了抑郁症与多个生理特征之间的显著相关性。通过从三类模态数据(ACC、SC和HR)中提取静态和动态特征,研究的分类结果报告了基于机器学习模型在预测个体是否为抑郁症患者或健康个体时的显著准确率,证明了基于可穿戴设备记录的长时程日常生理数据辅助临床抑郁症诊断的可行性。动态特征优于静态特征的发现扩展了在每日记录中进行时间特征提取的应用价值。虽然现有研究已经探索了心理健康与人类情绪状态时间动态之间的关联,但本研究的结果进一步证明了生理信号的动态特征在心理健康研究中也具有意义,这不仅得到了组间统计差异显著的支持,也得到了动态特征模型在分类分析中更高准确率的支持。此外,初步调查了年龄和性别等人口统计学因素的影响,老年人可能表现出与年轻人不同的抑郁症临床特征和生物学表现。然而,本研究的统计分析没有观察到生理特征在年龄和性别变量之间的显著变化,因此研究将整个组纳入分类模型。

基于不同可穿戴生理特征组合的分类结果进一步表明,使用多模态测量数据可以更好地反映抑郁症的日常表征。

首先,生理模态的子集也与抑郁症相关。虽然先前的研究报告了个体日常活动模式(通过加速度的波动表示)与抑郁症状之间的关联,但本研究发现这种关联不仅在加速度信号中有所表现,而且在非加速度信号(包括脉搏波和皮肤电)中也显著差异,这也与非加速度模型在二元分类中也能获得显著结果的事实相对应。这可能是由于抑郁症患者认知功能的有效控制较差,反映了从前额叶皮层到自主神经系统的自上而下的影响,同时也可能是由于抑郁状态与不同的情绪体验(如负面情绪和较低的情绪唤醒)以及心血管系统中相应的生理变化有关。

其次,正如本研究所证明的,使用长时程的多模态数据可以显著提高抑郁症识别的性能,这一结果可能启发进一步探索在抑郁症识别研究中使用更多维度生理数据的采集设备。

总而言之,本研究结果证明了使用可穿戴轻量级神经生理测量仪进行抑郁症识别的可行性,该设备代表了先进的轻量级设备的能力。在日常生活中持续记录生理数据可以更全面地了解抑郁症特定表征的个体差异,这可以进一步通过整合可穿戴技术(如个性化干预、实时监测等)为更合适的心理健康护理做出贡献。

05

科学意义:从实验室到真实生活

本研究的突破在于:

真实场景的数据:传统研究多在实验室进行,而可穿戴设备能捕捉患者在日常环境中的自然状态,避免实验环境的人为干扰。

多模态数据融合:结合心率、皮肤电导、运动等多维度信号,能更全面地反映抑郁症的复杂生理表现。

短时检测的潜力:5分钟的高效分类为门诊快速筛查提供了可能,减少患者等待时间。

06

科技赋能心理健康的新时代

可穿戴设备正在成为连接“生理信号”与“心理健康”的桥梁。这项研究不仅为抑郁症的客观诊断提供了新工具,也为个性化干预(如实时情绪预警、治疗反应监测)奠定了基础。未来,当你的腕表提示“今日心率异常波动,建议关注情绪状态”,或许就是科技守护心理健康的一个缩影。

通过科学的力量,我们离“早发现、早干预”的抑郁症管理目标又近了一步。

来源:汇心日常测量研究社