文|天空

一场变革正在改变中国制造版图。

本土制造、低成本、机器人、自动化,所有这些因素组合在一起,正在将中国塑造为“六边形战士”。

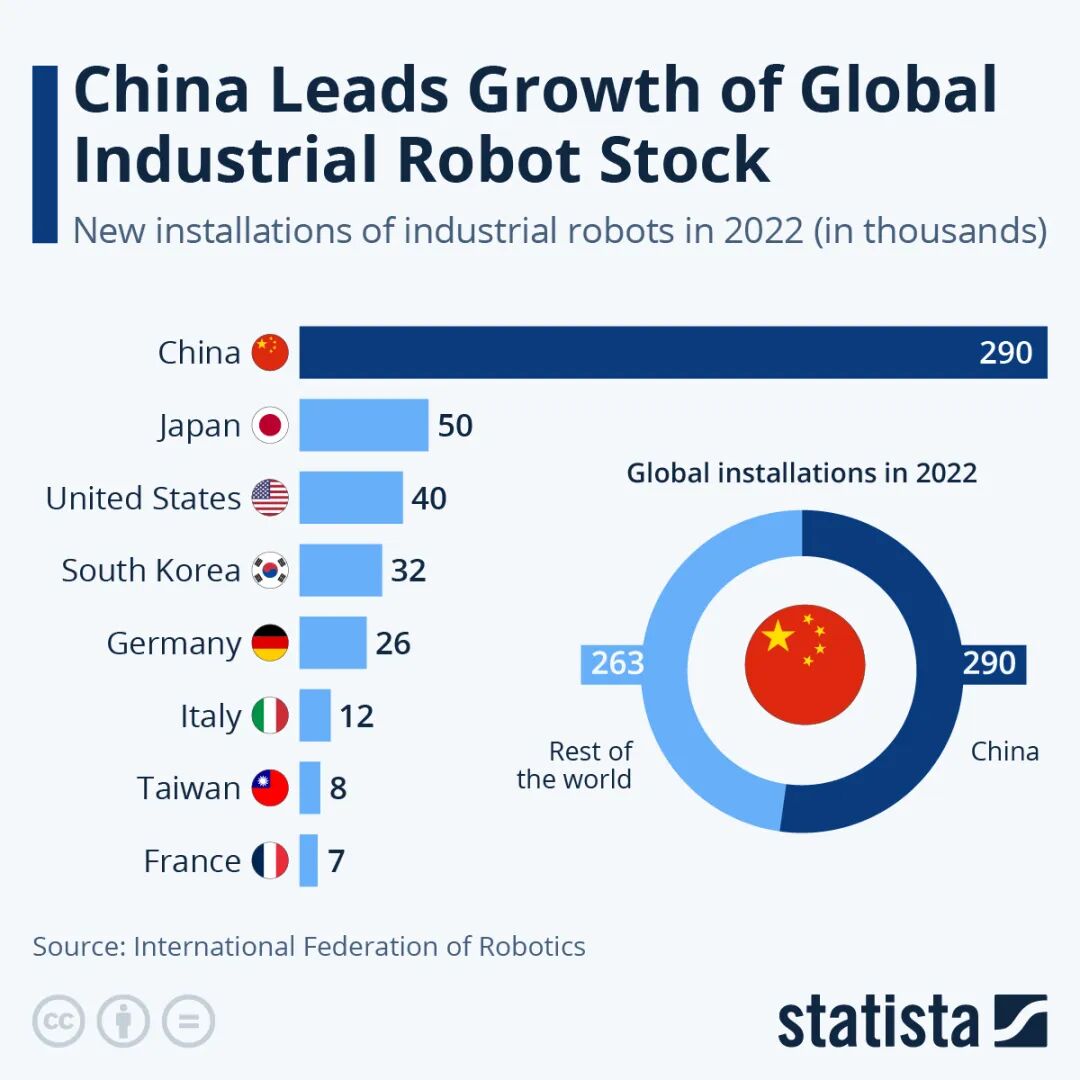

根据国际机器人联合会(International Federation of Robotics)的数据,每年中国工厂安装28万台工业机器人,相当于全球总量的一半,目前中国的机器人密度(每万名工人所对应的工业机器人数量)已经超过德国,接近韩国。

MIR Databank数据显示,中国安装的工业机器人约有一半是国产,比如成都卡诺普生产的工业机器人广受好评,因为其工业机器人物美价廉。与日本Yaskawa、Fanuc及欧美的ABB或者Kuka机器人相比,卡诺普工业机器人的价格便宜40%。

许多人认为,随着员工工资上涨,低端制造业会随之萎缩。

但哈佛大学统计数据显示,从2019年到2023年,中国在全球许多劳动密集型产业中份额不仅没有下降,还有所上升。

短短四年内,中国小型制造品(比如扫帚、拖把、钢笔)的全球份额上升9个百分点,达到惊人的52.3%。家具份额增加1.5个百分点,中国玩具的份额从54.3%上升到56.9%。

在东莞,普通工人月薪约为5200元(729美元),而印度同类工人为17100卢比(约194美元)。

前往四川双胜新能源汽车工厂的车间,你会看到工业机器人正在焊接三轮电动车底盘。公司高管Song Ling说:“每安装一台机器人,人工成本就能降低一半,效率也会相应提高。除了自动化,我们别无选择。”

在过去三年里,双胜一半的生产线已经实现自动化。当初采购工业机器人时,双胜曾测试过日本机器,但最后还是选择了国产。目前双胜主要向东南亚、非洲、美国出售载货推车和三轮车,售价只有6000元人民币。

双胜焊工的月薪约为15000元,用机器取代后成本低很多。从2011年到2023年,在12个劳动密集型产业中,大型企业的就业人数下降了16.5%。

绍兴隆凯纺织品有限公司的负责人Jay Ye说,他们的工厂也采购了几台印刷和刺绣设备,引入后工厂产能翻倍,利润率提升,目前印度还在使用手工,他们无法与中国竞争。

随着AI的扩散,中国制造再次迎来升级新机遇。

8月19日,上海三部门印发《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》,明确要求推动人工智能技术与制造业深度融合,加快赋能新型工业化,形成新质生产力。

据不完全统计,中国AI企业数量超过4300家,到2030年相关产业的价值将达1.4万亿美元。

上海方案瞄准新能源汽车、航空航天、生物医学等行业,希望在这些行业部署AI机器人。未来AI将会帮助企业优化生产、增强预测性维护能力、按需灵活生产。

也就是说,由人工智能驱动的工业生态系统将会带动产业升级,影响市场准入、竞争及合作等方方面面。

中国制造业的最终目标是将AI与国家工业体系融合,将传统工厂变成智能、灵活、高效的产品生产体系,推动中国制造向价值链上游爬升。

如果说以前中国制造追求的是“自动化”,这一次的目标是将AI技术融入整个工业生产流程,它主要包括如下部分:

——智能工业机器人:将AI驱动的工业机器人融入多个产业,比如汽车、航空航天、电子,代替工人执行重复、危险、高精度任务。

——预测性维护和分析:AI分析设备传感器数据,预测并优化生产计划,减少停机时间,减少资源浪费。

——质量控制与计算机视觉:智能检测系统自动检测缺陷,提高产品质量并减少人为错误。

——数字孪生与模拟:打造生产线的虚拟复制品,帮制造商优化工作流程,模拟新流程,训练AI模型。

——在设计研发中引入生成式AI:人工智能加速产品设计、测试和创新,加快原型制作速度,实现个性化定制。

按照8月26日国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年,在下一代智能终端和智能代理等领域,人工智能的整合应用比例应超过70%。到2030年比例超过90%,从而使智能经济成为主要的增长驱动力。

在中国产业升级过程中,“黑灯工厂”成为标志和代表,它可以不需要人工操纵,晚上也能照常生产,连灯光都不需要。工厂异常安静,机器臂24小时运转,不断焊接、切割、组装,不需要人监督。“黑灯工厂”展示的画面就是“AI+制造”描绘的未来。

“黑灯工厂”离不开人工智能(AI)、先进机器人技术、物联网(IoT)、密集传感器网络等技术的融合,它们形成一套可以自我调节的生产系统,机器与机器高度协同。

到2023年,中国每万名工人拥有机器人392台,远高于全球平均水平141台。在昆山富士康工厂,机器人正在替代工人,目前工厂的自动化程度已达到30%。比亚迪的电池、车身制造线也已经引入机器人。

在自动化工厂中,自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)同样扮演着关键角色,它们搬运物料、摆放工具、交付零部件,可以大幅提高生产力。例如,福州捷途工厂便引入了移动机器人,它可以节省40%生产时间,每100秒便能生产一辆汽车。

“黑灯工厂”之所以能完美运行,离不开幕后的AI大脑。小米在北京昌平建有智能工厂,工厂生产的方方面面由HyperIMP平台掌控。HyperIMP协调管理11条机器人生产线,它时刻监视设备运营状况,一旦出现问题,便可以在瞬间重新分配任务。正因如此,工厂每3秒就能生产一部智能手机,不需要人监督。

借助机器视觉技术,AI可以检测产品缺陷,发现肉眼都难发现的瑕疵。

当工业机器人运行时,即便现在正常,也能提前预测并安排维护。通过分析温度、振动、电机电流等传感器数据,比对磨损模式,在工业机器人发生故障前就可以安排维护。例如,捷途通过所谓的智能大脑,已经让工厂停机时间减少60%。

用不了多久,所有制造流程都将与AI结合,带来超乎想象的产业变革。

-END-

如果您有什么想说的,欢迎在评论区留言讨论! 投稿或寻求报道,欢迎私信“投稿”,添加编辑微信。 【2025免费新年礼】:了解最新科技趋势分析、行业内部的独家见解、定期的互动讨论和知识分享、与行业专家的直接面对面交流的机会,领取100份AI科技商业研报合集,加群共同探讨与成长—— 扫描下方二维码,添加头部科技晶总微信!