《人工智能简史:关于人工智能的过去、现在与未来》是发表于 2019 年《加州管理评论》(California Management Review)第 61 卷第 4 期的特刊引言文章,由 Michael Haenlein 和 Andreas Kaplan 撰写,围绕人工智能(AI)的定义、发展历程、当下影响及未来监管需求展开全面探讨,同时介绍了同期特刊中 7 篇相关文章的核心视角。

一、人工智能的定义与基本分类

(一)核心定义

AI 被定义为 “系统正确解读外部数据、从这些数据中学习,并通过灵活调整运用所学知识实现特定目标与任务的能力”,这一能力是其区别于传统技术的关键特征。

(二)主要分类

- 按智能类型划分

:可分为分析型 AI(侧重认知智能)、类人启发型 AI(侧重情感智能)和人性化 AI(侧重社交智能),分别对应不同维度的智能模拟方向。 - 按进化阶段划分

:分为弱人工智能(Artificial Narrow Intelligence,仅能处理特定领域任务)、通用人工智能(Artificial General Intelligence,具备与人类相当的全方位智能,能应对各类任务)和超级人工智能(Artificial Super Intelligence,智能水平远超人类)。

(三)关键现象 ——AI 效应

当 AI 技术进入主流应用后,人们常会因其普及而否定其 “智能” 属性,认为其运作并非真正的智能。正如英国科幻作家阿瑟・克拉克所言:“任何足够先进的技术,都与魔法无异。” 但当人们理解技术原理后,这种 “魔法感” 便会消失。

二、人工智能的发展历程 —— 四季隐喻

作者以 “四季” 为隐喻,梳理了 AI 从起源到当下的发展阶段,展现其起伏演进的过程。

(一)AI 之春:诞生与奠基(1940 年代 - 1956 年)

这一阶段是 AI 的萌芽期,为后续发展奠定理论与技术基础。

- 早期思想启发

:1942 年,美国科幻作家艾萨克・阿西莫夫在短篇小说《环舞》(Runaround)中提出 “机器人三定律”,即机器人不得伤害人类或因不作为导致人类受伤害、必须服从人类指令(除非与第一定律冲突)、需保护自身存在(除非与前两定律冲突),该定律启发了 generations of 科学家在机器人学、AI 和计算机科学领域的探索,包括美国认知科学家马文・明斯基(后联合创立麻省理工学院 AI 实验室)。 - 技术雏形出现

:同期,英国数学家艾伦・图灵为破解二战期间德国军队使用的恩尼格玛密码,研发出 “炸弹机”(The Bombe),这是公认的首台机电计算机。“炸弹机” 展现的强大数据处理能力,让图灵开始思考机器智能的可能性。1950 年,他发表开创性论文《计算机器与智能》,提出 “图灵测试”—— 若人类在与另一个人类和一台机器互动时,无法区分二者,則该机器可被认定为具备智能,这一测试至今仍是判断机器智能的重要基准。 - 学科正式确立

:1956 年,马文・明斯基与斯坦福大学计算机科学家约翰・麦卡锡在新罕布什尔州达特茅斯学院举办为期约 8 周的 “达特茅斯人工智能夏季研究项目”(DSRPAI),由洛克菲勒基金会资助。此次会议聚集了后来被视为 AI 奠基人的学者,如设计首台商用科学计算机 IBM 701 的内森尼尔・罗切斯特、信息论奠基人克劳德・香农等,正式提出 “人工智能” 一词,标志着 AI 作为一门独立学科的诞生,AI 之春由此开启。

(二)AI 之夏与冬:繁荣与低谷(1956 年后 - 1980 年代)

这一阶段 AI 经历了初期繁荣后陷入低谷,反映出技术发展与现实预期的差距。

- AI 之夏:初期繁荣与乐观预期(1956 年后 - 1973 年)

:达特茅斯会议后近 20 年,AI 领域取得多项重要成果,获得大量关注与资金支持。1964-1966 年,麻省理工学院的约瑟夫・魏泽鲍姆开发出自然语言处理程序 ELIZA,能模拟人类对话,是最早尝试通过图灵测试的程序之一;诺贝尔奖得主赫伯特・西蒙与兰德公司科学家克利夫・肖、艾伦・纽厄尔研发的 “通用问题求解器” 程序,可自动解决如 “汉诺塔” 等简单问题。这些成果让外界对 AI 充满期待,1970 年,马文・明斯基在接受《生活》杂志采访时预言,3-8 年内可研发出具备普通人类通用智能的机器,大量资金随之投入 AI 研究。 - AI 之冬:资金削减与发展停滞(1973 年后 - 1980 年代)

:然而,AI 技术发展未达预期。1973 年,美国国会严厉批评 AI 研究投入过高,同年,英国数学家詹姆斯・莱特希尔受英国科学研究委员会委托发布报告,质疑 AI 研究者的乐观展望,认为机器在国际象棋等领域最多只能达到 “经验丰富的业余爱好者” 水平,且无法实现常识推理。此后,英国政府仅保留对爱丁堡、萨塞克斯和埃塞克斯三所大学的 AI 研究支持,美国政府也效仿削减资金,AI 进入 “寒冬”。1980 年代,日本政府加大 AI 研究投入,美国国防高级研究计划局(DARPA)也随之增加资金,但后续数年 AI 领域仍未取得突破性进展。

(三)AI 之秋:收获与突破(1990 年代至今)

此阶段 AI 摆脱低谷,借助新技术实现突破,进入实际应用收获期,核心在于从 “专家系统” 向 “深度学习” 的转型。

- 专家系统的局限与突破案例

:早期 AI 系统多为 “专家系统”,基于 “自上而下” 的规则设计,将人类智能转化为一系列 “如果 - 那么”(if-then)语句。这类系统在可形式化的领域表现出色,例如 1997 年 IBM 的 “深蓝”(Deep Blue)国际象棋程序,通过每秒处理 2 亿种可能走法、提前预判 20 步棋的 “树搜索” 方法,击败世界冠军加里・卡斯帕罗夫,推翻了莱特希尔此前 “机器无法超越人类棋手” 的判断。但专家系统在非形式化领域存在明显缺陷,无法完成人脸识别、区分松饼与吉娃娃图片等需要灵活解读数据的任务,而这类任务恰恰需要 AI 定义中 “解读数据、学习并灵活适应” 的核心能力,因此专家系统并非真正意义上的 AI。 - 深度学习的崛起与应用

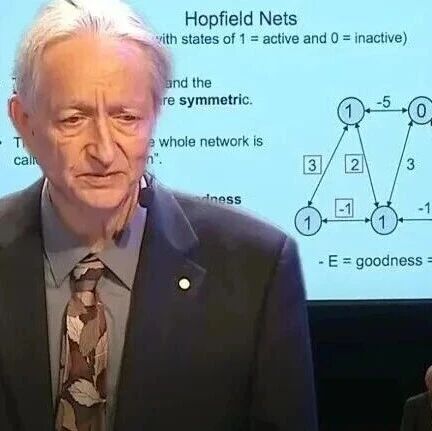

:早在 1940 年代,加拿大心理学家唐纳德・赫布提出 “赫布学习理论”,模拟人类大脑神经元的学习过程,为人工神经网络研究奠定基础。但 1969 年,马文・明斯基与西摩・佩珀特指出,当时计算机算力不足以支撑人工神经网络运作,相关研究陷入停滞。2015 年,谷歌研发的 “阿尔法围棋”(AlphaGo)采用 “深度学习” 这一人工神经网络技术,击败世界围棋冠军。围棋复杂度远超国际象棋(开局时国际象棋仅有 20 种可能走法,而围棋有 361 种),此前一直被认为是计算机难以突破的领域。AlphaGo 的成功标志着深度学习技术的成熟,如今,人工神经网络与深度学习已成为多数 AI 应用的基础,支撑着 Facebook 的图像识别、智能音箱的语音识别、自动驾驶汽车的感知决策等各类场景,AI 进入 “收获期”,即作者所说的 “AI 之秋”。

三、人工智能的当下影响 —— 特刊文章视角

文档指出,AI 正像过去的互联网和社交媒体一样,逐步融入日常生活,不仅影响个人生活,更从企业员工关系、内部运营、客户互动三大维度,深刻改变企业决策与 stakeholder 互动模式。同期特刊的 7 篇文章从不同角度探讨了这些影响,为企业应对 AI 挑战提供思路。

(一)AI 与企业 - 员工关系:就业市场变革

- HR 领域的 AI 应用挑战与路径

:Tambe、Cappelli 和 Yakubovich 在《人力资源管理中的人工智能:挑战与前进路径》中指出,人力资源管理具有复杂性(如员工绩效评估)和低频率关键事件(如招聘、解雇,对员工和企业影响重大)的特点,这给 AI 解决方案的数据生成、机器学习和决策阶段带来挑战。文章分析了这些挑战,提出 AI 与人类在 HR 决策中的分工建议,并探讨了员工对不同 AI 应用策略的可能反应。 - “情感经济” 下的岗位任务重构

:Huang、Rust 和 Maksimovic 在《情感经济:下一代 AI 时代的管理》中,从更广泛视角分析不同职业类别中机械任务(如设备维修保养)、思考任务(如信息处理分析解读)和情感任务(如人际沟通)的相对重要性。实证分析表明,未来 AI 将像机器取代机械任务一样接管思考任务,人类员工将更多专注于情感任务。

(二)AI 与企业内部运营:决策与团队动态优化

- AI 时代的组织决策结构框架

:Shrestha、Ben-Menahem 和 von Krogh 在《AI 时代的组织决策结构》中,构建了组织决策结构框架,探讨在何种条件下,组织决策应完全委托给 AI、采用人机混合模式(AI 为人类决策提供输入,或人类决策为 AI 系统提供输入),或采用人机并行决策模式(通过投票等方式确定最优决策)。选择哪种模式,取决于决策空间的特异性、备选方案的规模、决策速度要求,以及对决策可解释性和可复现性的需求。 - 人工群体智能提升决策质量

:Metcalf、Askay 和 Rosenberg 在《让人类参与其中:通过人工群体智能整合知识以改进商业决策》中,借鉴动物群体(如鸟群、蚁群)的决策模式,提出整合显性知识与隐性知识的框架,该框架可减少羊群效应等偏见的影响,克服调查、众包、预测市场等传统方法的局限,并通过销售预测和战略优先级制定案例,验证了该方法的实用性。 - 企业 AI 应用的成功指南

:Brock 和 Wangenheim 在《揭开 AI 的神秘面纱:数字转型领导者能教给你的事》中,通过大规模调研,探究企业 AI 应用现状及领先企业与落后企业的差异。研究发现,成功的 AI 应用需遵循多项准则,包括具备充足数据、拥有熟练员工与内部知识、聚焦用 AI 改进现有业务、将 AI 嵌入组织(同时与技术合作伙伴合作),以及保持敏捷性并获得高层管理支持。

(三)AI 与企业 - 客户互动:营销模式创新

- AI 驱动的个性化互动营销

:Kumar、Rajan、Venkatesan 和 Lecinski 在《理解人工智能在个性化互动营销中的作用》中,提出 AI 可助力企业自动筛选符合个体客户偏好的产品、价格、网站内容和广告信息。文章详细探讨了这种通过个性化实现的信息筛选,如何改变发达国家与发展中国家企业的品牌建设和客户关系管理策略。 - AI 支持营销决策的六步框架

:Overgoor、Chica、Rand 和 Weishampel 在《让计算机接手:利用 AI 解决营销问题》中,提出 AI 支持营销决策的六步框架,该框架涵盖业务与数据理解、数据准备与建模、解决方案评估与部署等环节。通过三个案例(口碑营销中的影响者策略设计、数字营销中的图片选择、社交媒体客户服务优先级排序),展示了框架在解决企业实际营销问题中的应用。

四、人工智能的未来挑战:多维度监管需求

随着 AI 在日常生活中的应用日益广泛,其引发的伦理、法律等问题凸显,监管成为保障 AI 健康发展的关键。作者从微观、中观、宏观三个视角,分析了 AI 未来的监管方向与挑战。

(一)微观视角:算法与企业层面的监管

- 算法偏见的应对

:AI 本质上客观无偏见,但训练数据中的偏见会被 AI 系统保留甚至放大。例如,自动驾驶汽车的传感器对浅肤色人群的识别效果优于深肤色人群(源于训练图片类型),法官使用的决策支持系统可能存在种族偏见(基于过往判决数据)。为避免此类问题,需制定 AI 算法训练与测试的通用标准,可参考实体产品的消费者安全测试协议,搭配相应质保机制,确保即使 AI 技术不断演进,监管仍能保持稳定性。 - 企业责任与工程师道德准则

:需明确企业对 AI 算法错误的责任,同时考虑为 AI 工程师制定类似律师、医生职业誓言的道德准则。但这些规则无法防范 AI 系统被蓄意黑客攻击、用于基于人格特征的精准定向营销,或生成虚假新闻等恶意行为。 - 深度学习的 “黑箱” 难题

:深度学习是多数 AI 系统的核心技术,但具有 “黑箱” 特性 —— 虽能评估系统输出质量(如图片分类准确率),但其决策过程高度不透明。这种不透明可能源于企业对算法的保密需求、技术认知不足,或多团队多方法参与导致的复杂性。在低风险场景(如 Facebook 图片标签推荐)中,“黑箱” 问题影响较小;但在高风险场景(如 AI 基于图片分析提出皮肤癌诊断建议)中,决策过程的可解释性至关重要,需通过监管推动技术改进或制定透明化标准。

(二)中观视角:就业层面的监管

- AI 对就业市场的冲击

:与制造业自动化导致蓝领岗位减少类似,AI 的普及将降低对白领甚至高技能专业岗位的需求。例如,图像识别技术在皮肤癌检测中的表现已超越医生,法律领域的电子取证技术减少了对大量律师和律师助理审查文档的需求。尽管历史上技术革命(如 1820-1840 年工业革命)曾引发就业市场变革,但此次 AI 带来的岗位替代规模更大,且新创造岗位数量可能少于消失岗位,同时新岗位对技能要求更高,就业市场面临严峻挑战。 - 就业监管的可能方向

:可通过监管引导企业将自动化节省的部分资金用于员工再培训,帮助其适应不可自动化的新岗位;政府可限制特定领域的自动化应用,如法国规定公共机构的自助服务系统仅在正常工作时间开放;企业也可通过缩短每日工作时长,实现剩余工作在员工间的均匀分配。这些短期措施相较于 “全民基本收入”(Universal Basic Income),更易落地实施。此外,美国作家尼尔・斯蒂芬森在科幻小说《雪崩》中描绘的 “元宇宙”(Metaverse)场景 —— 人们在物理世界的存储单元中生活,通过三维虚拟形象在虚拟世界活动 —— 虽看似虚构,但结合虚拟现实技术的发展与高失业率可能导致的可支配收入下降,也为未来就业与生活模式提供了一种想象,监管需提前关注此类新兴领域的潜在影响。

(三)宏观视角:民主与和平层面的监管

- 全球 AI 应用与监管的差异

:不同国家对 AI 的态度与监管策略存在显著差异。中国正构建融合监控、大数据与 AI 的社会信用体系,目标是 “让守信者走遍天下,让失信者寸步难行”;美国在一定程度上为企业 AI 研发与应用降低壁垒;欧盟则通过《通用数据保护条例》(GDPR)严格限制个人信息的存储与处理,这可能导致欧盟 AI 发展速度落后于中美。这种差异引发了经济增长与个人隐私保护的平衡难题。 - 国际协调监管的必要性

:AI 的跨地域、跨领域特性,决定了仅覆盖部分国家的本地化监管难以长期有效。未来需建立类似反洗钱、武器贸易监管的国际协调机制,推动全球范围内 AI 监管标准的统一,确保 AI 技术在促进人类发展的同时,不威胁民主制度与世界和平。

五、总结与展望

文档指出,无人能确定 AI 会如谷歌的雷蒙德・库兹韦尔所言提升人类智能,还是如埃隆・马斯克担忧的引发第三次世界大战,但各方一致认为,AI 将带来独特的伦理、法律与哲学挑战,需积极应对。例如,伦理学中的 “电车难题”(选择不作为导致多人死亡,或作为导致少数人死亡),在自动驾驶场景中,将成为机器及其程序员必须面对的实际决策问题,因此,包括马克・扎克伯格在内的众多人士呼吁加强 AI 监管。

然而,监管 AI 面临双重挑战:一方面,AI 技术持续自我演进,且多数专家甚至政客难以完全理解其原理;另一方面,监管需兼顾灵活性(适应技术快速发展)与精准性(避免将非 AI 技术纳入监管范围)。作者提出,可借鉴 1964 年美国最高法院大法官波特・斯图尔特定义 “淫秽” 时的思路 ——“我看到了就知道”,结合 “AI 效应” 的特点,动态调整监管边界。如今,手机下棋 APP 已十分普及,人类输给机器也变得稀松平常,但回溯 1997 年 “深蓝” 击败卡斯帕罗夫时,这一事件曾引发全球轰动。未来,随着 AI 技术的不断突破,监管需持续关注技术应用带来的新变化,在保障安全的前提下,为 AI 创新预留空间,推动 AI 与人类社会的和谐共生。

本书免费下载地址

关注微信公众号“人工智能产业链union”回复关键字“人工智能简史”获取下载地址。