欢迎关注具身智能大讲堂

9月24日,2025云栖大会在杭州云栖小镇盛大举行。本届大会以"云智一体·碳硅共生"为主题,聚焦于人工智能与物理世界交互的前沿议题,吸引了来自全球超50个国家的2000余位行业嘉宾参与。

在开幕式后的年度云与AI全栈技术发布环节,阿里云正式宣布与英伟达在Physical AI领域达成深度合作,明确阿里云人工智能平台PAI将集成NVIDIA IsaacSim、NVIDIAI saacLab、NVIDI ACosmos和Physical AI数据集在内的全套Physical AI软件栈,结合阿里云大数据AI平台能力,将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务,进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。

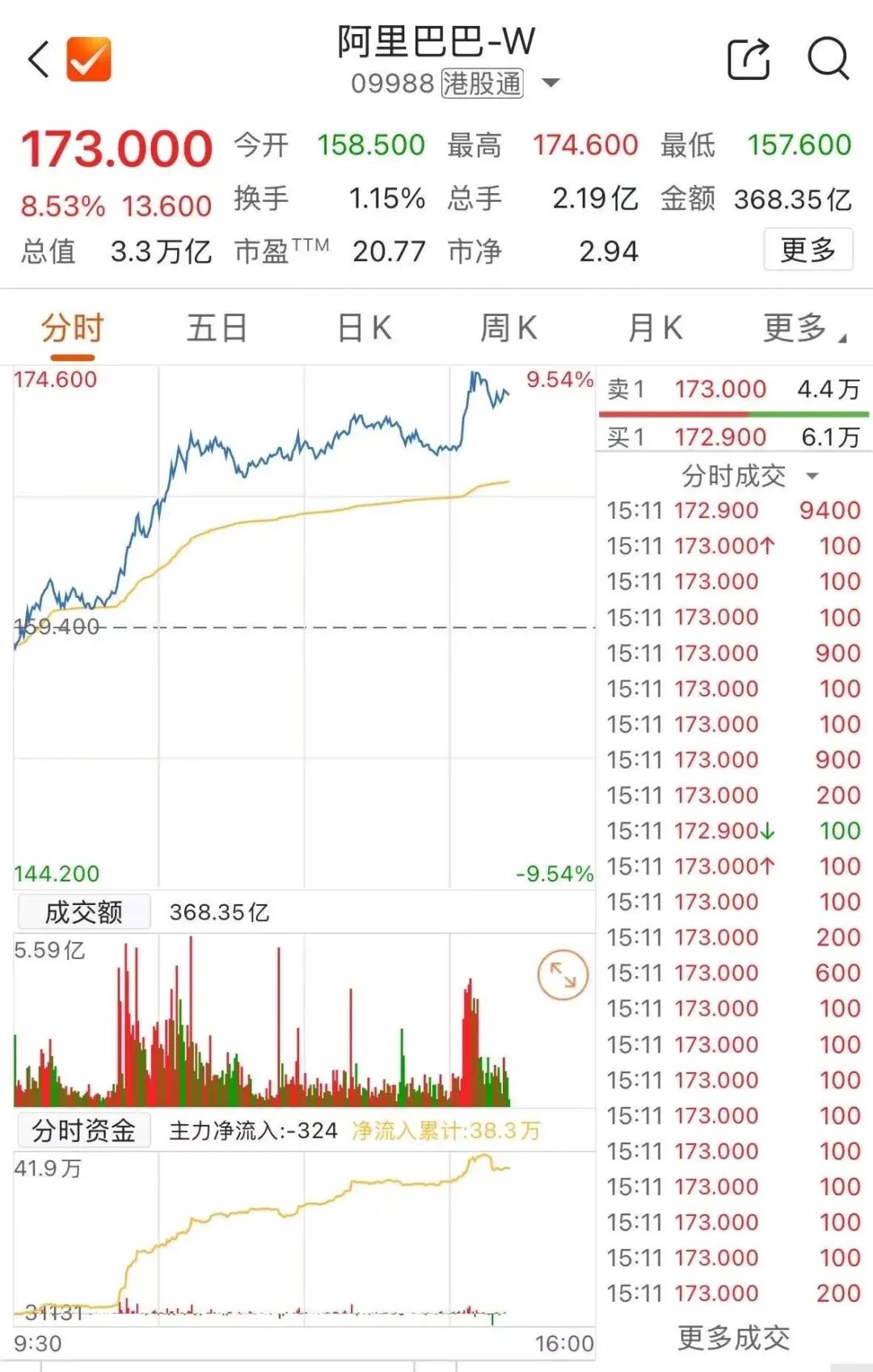

这一合作消息迅速引发了资本市场的关注。据上海证券报报道,消息发布后,市场反应积极,阿里巴巴港股股价出现显著上涨,截至当日15:20,涨幅超过8%。

►市场反应积极,原因何在?

此次阿里云与英伟达合作为何能引发市场如此强烈的积极反响?关键在于其精准地瞄准了当前物理模拟AI应用开发中的共性挑战。

当前行业在物理AI应用推进过程中仍面临明显痛点。在具身智能、辅助驾驶等应用的开发环节,研发过程面临多重挑战:

-

数据预处理环节需要高效处理海量非结构化的物理环境数据,传统方式往往效率低下且成本高昂;

-

仿真数据生成则难以构建与真实世界高度一致的虚拟环境,易导致“仿真到现实迁移”的效能衰减问题;

-

模型训练与机器人强化学习过程算力消耗巨大,周期漫长,推高了整体研发门槛,制约了技术,特别是中小企业的产业化应用步伐。

阿里云与英伟达在技术能力上呈现出高度的互补性。双方此次携手,正是为了系统性地应对这些挑战。

阿里云作为国内主要的云服务与AI平台提供商,其PAI平台的核心优势在于覆盖了人工智能研发的全生命周期,能够提供一站式服务,并在工业质检、金融风控等领域拥有成熟的解决方案积累。其强大的数据处理能力和可扩展的算力资源,为处理物理AI模型开发所需的海量数据提供了基础。

英伟达的强项则集中于物理模拟仿真技术与软件工具栈。其提供的相关软件栈整合了PhysX物理引擎、Isaac Sim仿真平台等关键工具,在模拟真实物理现象和大规模并行仿真训练方面具备显著优势。例如,在自动驾驶领域,该技术栈已能支持在虚拟环境中进行数百万公里的高效测试,有效缩短实车验证周期。这将有助于解决物理AI应用开发中的环境逼真度与训练效率问题。

通过合作,双方的技术将形成衔接紧密的闭环服务。企业用户可以首先利用阿里云PAI平台完成初始数据的采集与处理,继而调用集成的英伟达工具生成高保真仿真数据,随后在PAI平台上进行模型训练与评估,并借助英伟达的强化学习工具进行机器人虚拟训练,最后通过仿真测试验证性能。这种整合模式有望流畅衔接开发各环节,提升整体效率。

►双强携手合作,释放产业加速信号

业内观察认为,阿里云与英伟达此次合作不仅为当前物理AI应用开发提供了具体的技术解决方案,更向市场释放了以具身智能为代表的物理AI应用产业化进程加速的信号。从技术与产业两个层面为行业发展指明方向。

在技术层面,此次合作标志着物理AI从概念走向实用化的关键一步。此前,物理AI更多停留在技术探索阶段,由于数据处理、仿真训练等环节的技术瓶颈,实际应用案例较少;而双方通过技术整合,形成了可落地的全链路服务,将推动物理AI技术从实验室走向产业应用。同时,头部企业的合作将带动行业内的技术研发投入,吸引更多科研机构与企业参与到物理AI技术的创新中,加速解决当前存在的“仿真到现实鸿沟”、模型泛化能力不足等技术难题。例如,未来可能会有更多企业围绕物理AI的感知算法、仿真引擎等核心技术展开研发,推动技术不断迭代升级。

从产业层面来看,此次合作凸显了算力、模型与场景需求融合的趋势,这一趋势将对机器人产业的成本优化与规模化应用产生深远影响。随着物理AI技术的成熟,机器人将具备更强的物理环境适应能力与自主决策能力,而全链路服务模式的出现,将降低机器人企业的研发成本,推动机器人产品从“定制化”向“标准化”转变,进而实现规模化生产。以工业机器人为例,标准化的物理AI模型与训练工具,可使机器人企业快速适配不同行业的生产需求,减少定制化开发成本,提升产品竞争力。同时,算力与模型的融合,也将推动机器人产业与云计算、人工智能产业的深度协同,形成“算力支撑模型、模型赋能机器人、机器人落地场景”的产业生态闭环。

而展望从更长远的未来,物理AI技术的产业化加速还将带动相关产业链的发展。上游的传感器、芯片等硬件企业,将迎来新的市场需求——物理AI应用对传感器的精度、芯片的算力提出更高要求,将推动硬件技术升级;中游的软件与算法企业,可围绕物理AI的细分环节开发专业工具,形成新的产业增长点;下游的应用场景企业,如制造业、服务业企业,将通过物理AI技术提升生产效率与服务质量,实现数字化转型。这种全产业链的协同发展,必将为我国科技产业的高质量发展注入新的动力!

END