在人类难以进入的狭窄空间中进行操作,一直是机器人技术面临的一项标志性挑战。突破这一技术瓶颈,将有望在多个领域提升任务实施的可行性、安全性、效率与经济性,例如微创手术、地下管道(水/石油/天然气)维护,以及飞机机翼和发动机的航空航天检测等。

蛇形连续体机器人因具备良好的形状适应能力,被视为解决此类问题的潜在方案之一。然而,现有连续体机器人多采用“增加执行器以提升灵巧性”的驱动设计思路,这一范式虽然能增强可控性,却往往导致结构复杂、成本上升、控制难度增加,限制了其实用化进程。

另一方面,传统连续体机器人靠滑动插入进入狭窄空间。新兴的尖端外翻软生长机器人(SGR)通过“尖端外翻”的方式实现前进,在穿越复杂环境时几乎不产生摩擦,从而降低环境阻力,环境损伤风险,因而在狭窄空间探索领域有广阔前景。

尽管软生长机器人在环境探索中具备优势,但其实际应用仍受制于一项关键技术难题,即如何在保持柔性结构特性的同时,实现可逆、多次弯曲的形态控制。现有针对尖端生长机器人转向的的气动肌肉、多驱动器、肌腱驱动等方案虽能部分实现变形控制,但普遍存在难以解耦尖端与机体形变,形变不可逆,驱动系统复杂等等缺陷。

▍提出HasMorph新范式:以最小驱动数量实现多段可逆变形

据探索前沿科技边界,传递前沿科技成果的X-robot投稿——英国谢菲尔德大学曹林教授及合作机构的研究团队为了解决上述挑战,提出了一种名为“迟滞辅助的形状重构”的新范式(HasMorph)。该设计将一种倒置锯齿形腱鞘机构与尖端生长机制相结合,仅使用两个执行器即实现了多段弯曲、可逆形态重构以及可转向的无摩擦尖端生长能力。

迟滞是指系统在加载和卸载过程中表现出不同状态的现象。HasMorph通过主动利用摩擦引起的迟滞效应,仅调整两个肌腱执行器的加载顺序与幅度,即可获得多种不同的机器人形态,实现机器人可逆、多段弯曲的变型而无需增加驱动器数量。这一方法突破了传统上依赖更多执行器实现灵活变形的设计思路。

为实现HasMorph,研究团队还设计了一种倒置锯齿形腱鞘传动机构,并结合尖端生长机制,使机器人能够在探测环境中实现“领航跟随”式的灵活、无摩擦运动。实验结果显示,该机器人在非结构化环境中具有优异的适应性与操作灵活性。

该研究不仅解决了尖端生长软体机器人的转向及形状驱动难题,还提出了一种紧凑、高灵活性的软体机器人驱动方案。传统上,迟滞现象通常被视为系统误差或不稳定因素,而该研究则从正向角度利用迟滞特性拓展了其在软体机器人领域的应用边界。

近日,该研究成果的相关论文已以“Hysteresis-assisted shape morphing for soft continuum robots”发表在国际权威期刊《ScienceAdvances》上。

▍HasMorph工作原理:以最少驱动获得最高灵巧度

HasMorph的的核心思路在于对传统上被视为系统缺陷的“迟滞现象”进行利用,进而将其转化为可控的机器人形态调节机制,并通过一种名为“倒置锯齿形腱鞘机构(TSM)”的结构在软生长机器人上实现。

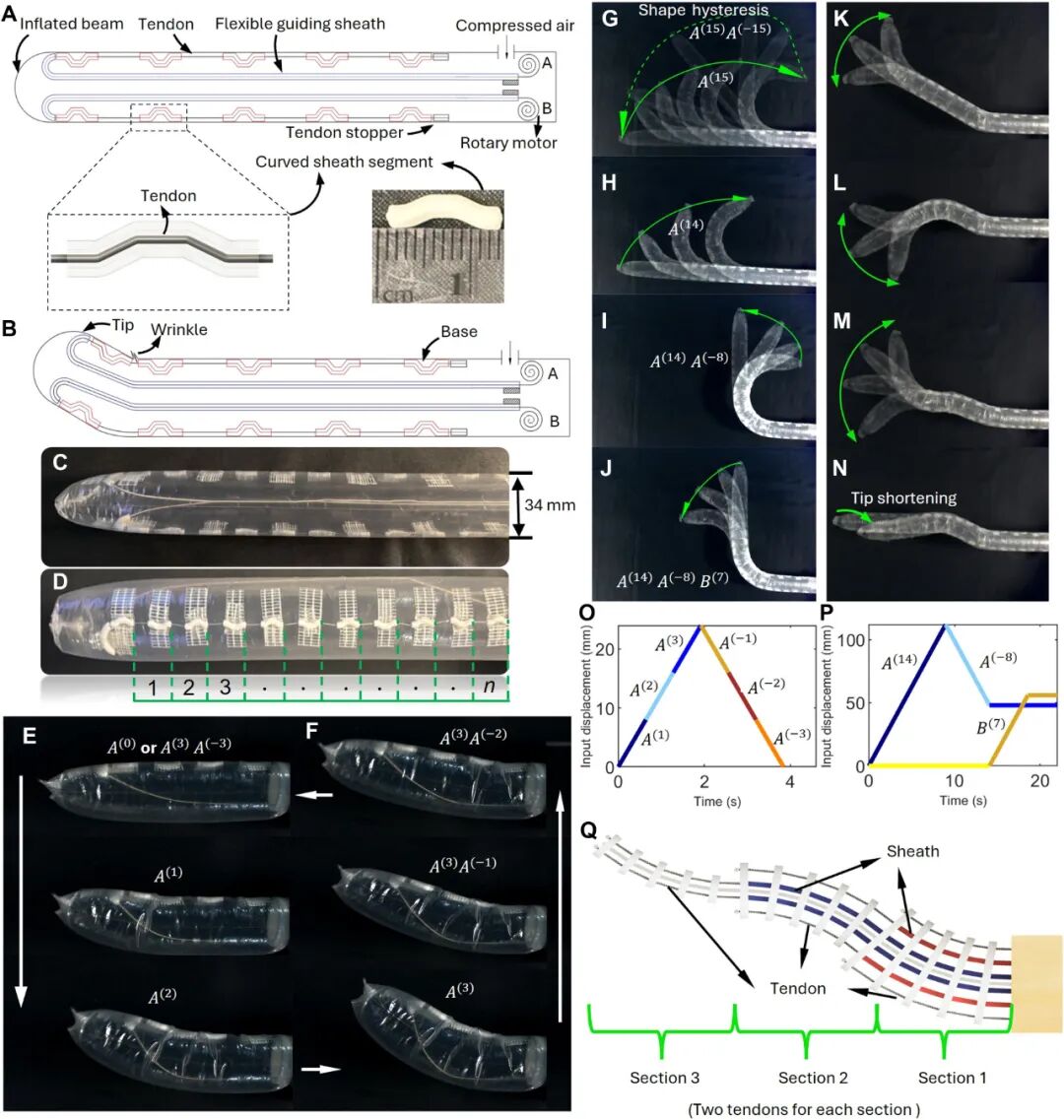

该机构在充气连续体梁内部布置两套对称的倒锯齿形腱鞘传动系统。每条肌腱从基座出发,经由一根柔性导向鞘延伸至机器人尖端,随后通过一系列固定在充气梁内壁的弯曲鞘段返回基座,形成“倒置锯齿形”布线结构。导向鞘为不可压缩的螺旋弹簧线圈,能确保电机端的位移精确传递至尖端;而弯曲鞘段则将机器人划分为多个独立的弯曲单元。

当肌腱被拉动时,充气梁会在相邻弯曲鞘段之间的间隙处产生局部屈曲并弯曲。由于鞘段的弯曲特性,肌腱在滑动过程中受到可预测的摩擦,导致张力从尖端到基部逐渐衰减。因此,在拉伸(加载)阶段,弯曲从最远端开始,逐段向基部传播;在释放(卸载)阶段,解弯过程同样从尖端依次返回基座。这就导致了当输入一个控制信号,机器人尖端始终最先受到最大的影响,使得机器人的弯曲与回直都始终从尖端开始,并造成了弯曲与回直的路径差异。

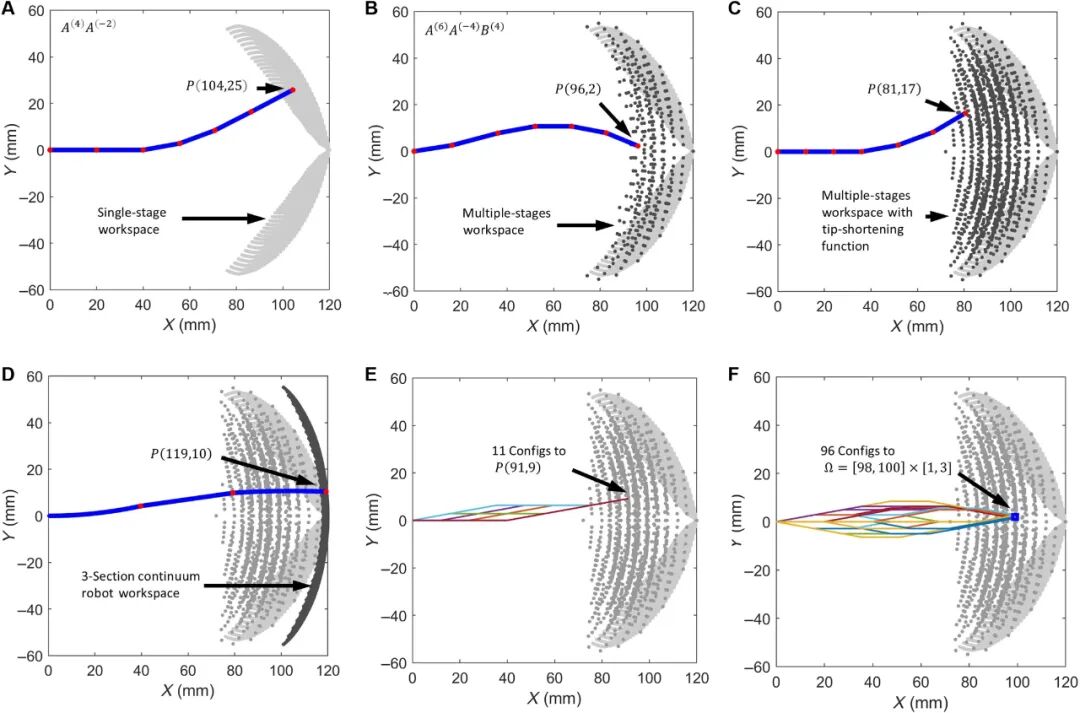

这种主动造成的差异(也就是形状滞后)正是实现对每一个关节精确控制的关键,简单来讲,当机器人的前5个关节弯曲,随后仅回直前4个关节,则只有第5关节将保持弯曲状态,而其他关节都处于默认状态。将这一逻辑扩展至整个机器人,经过一定顺序的操作,即可实现任意关节的独立控制,并且每个关节都具备正n向弯曲、负向弯曲和保持直线3种基本状态。对于一个具有n个关节的机器人,仅需两个马达即可实现理论上3^n种不同的形态配置。

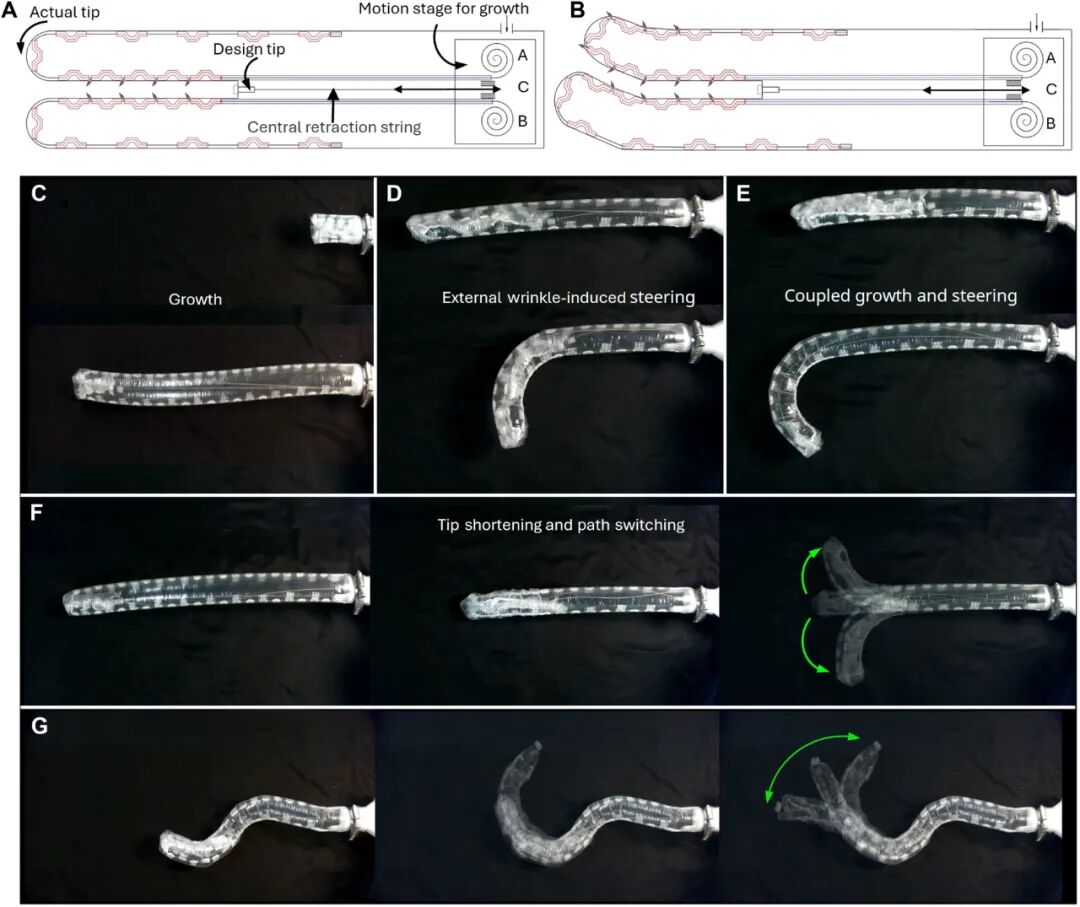

将上述充气连续体结构向内进行反转,即可构成尖端外翻软生长机器人(SGR)。研究团队在反转材料内部增设一条中央收缩肌腱,用于控制内层材料的释放与回收。中央收缩肌腱的附着点被定义为“设计尖端”,而机器人前端的实际工作端点称为“实际尖端”。反转后的弯曲鞘段相互串联,形成连续的传力路径,确保肌腱位移能够直接传递至实际尖端,实现高精度的转向控制。即使机器人基部已形成复杂构型,其尖端仍能独立进行生长与转向,而不影响整体稳定性。这种尖端与基部的运动解耦特性,使机器人在复杂场景中能够保持姿态精度并执行连续作业。

具体来说,SGR整体由三条肌腱(A、B、C)与气压系统协同驱动,系统通过合理调节输入参数以实现平稳运动,同时,系统具备实时肌腱张力监测功能,可自动施加适度预紧,从而降低操作复杂度、避免腱间耦合干扰,并提升整体控制精度与响应性能。

将倒置锯齿形腱鞘机构应用到软生长机器人上,就能够解决其转向驱动所面临的转向与形态维持挑战。由于其弯曲与回直均从尖端开始,因此机器人的生长能够实现跟随尖端的运动模式,并且靠近机器人根部的已经形成的姿态不需要额外机构辅助就能自行维持,此外进一步从输入也能主动解除这些已成型的部位,也就是保障了机器人运动的可逆性。

基于这些特性,使得软生长机器人具备了四种基本运动模式:

■直线生长

在约2 psi的气压驱动下,机器人通过内部材料外翻实现线性延伸。该模式构成SGR的基础运动方式,可对生长速度与延伸距离进行稳定控制。系统实时监测中央肌腱张力,以协同控制尖端生长过程。

■外部褶皱诱导转向

当单侧肌腱被拉动时,机器人外层材料自尖端向基部形成褶皱,造成两侧长度差异,从而实现转向。此模式独立于生长过程,可在不改变机器人长度的情况下调整方向。

■耦合生长与转向

当两侧肌腱释放量不一致时,机器人在延伸过程中同步实现方向变化。这种差分生长机制赋予机器人“领航-跟随”能力:尖端确定运动轨迹,后续部分沿同一路径动态跟随,使其能够在狭窄复杂环境中直接生长为目标形态。

■尖端缩短

当两侧肌腱同时收紧时,机器人长度缩短。若随后有选择地释放单侧或双侧肌腱,机器人可重新延伸并转向,实现姿态重置或路径再规划。

这一设计的突出优势在于,只需两台马达即可驱动整条机器人完成复杂而可逆的形态变化,实现了以最少驱动获得最高灵巧度的突破,为软体连续型机器人的紧凑化、高性能化提供了全新路径。

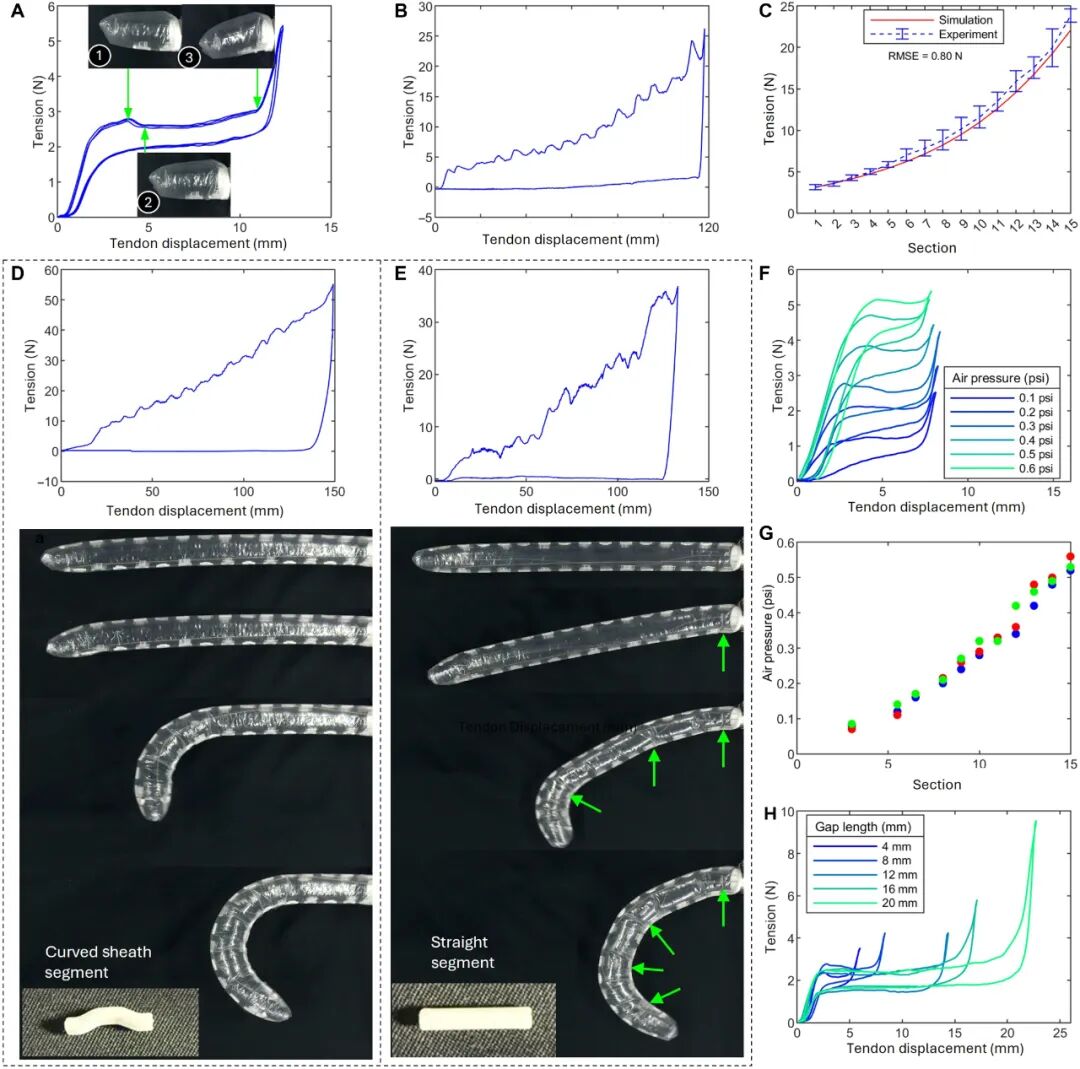

▍HasMorph设计制作:核心参数

倒置锯齿形TSM的实现所依靠的是弯曲关节所提供的稳定可预测的摩擦,当肌腱输入的张力每多影响一个关节,下一个关节想要闭合所需要的输入张力就有一个阶梯式的提升。这种摩擦制造了关节之间的差异性,让每一节都只在特定的输入张力下弯曲,这确保了从尖端到根部的驱动顺序,也为机器人的运作状态的预测与控制提供了便利。

由于倒置锯齿形TSM的关节尺寸与间隙在制作时就已经确定,因此可以基于肌腱长度的输入量来判断与预测机器人的实时姿态。每一个输入都对应一个确定的变形构型,而机器人的整体姿态、空间位置与运动轨迹又极大的取决与两条肌腱输入的顺序,因此基于运动学分析,系统就可以找到到达目标位置的所有可能的输入,并根据实际情况寻找最优的路径。

▍HasMorph性能验证:多构型与场景测试展现应用前景

在实验验证中,研究团队通过一系列实验,展示了HasMorph在复杂障碍环境中的多段弯曲、路径切换与形状锁定能力。

测试结果表明,该结构在搜索救援、医疗内镜导航等场景中具备良好的应用潜力。具体测试内容涵盖以下几个方面:

■指数增长的可配置姿态

系统基于肌腱驱动顺序的n组合变化,可实现多种稳定形态。对于n节机器人,基于输入顺序不同,能够实现3^n种潜在姿态配置,每多添加一个关节带来的配置增长是指数级的,对于一个仅有3个关节的机器人,就已经能够实现27种不同姿态。

■机器人回缩与避障

当同时拉动两根肌腱,机器人可以实现自尖端开始的缩短,这为实际应用中的障碍躲避带来了极大的灵活性提升,为机器人在实际工作环境中的应用带来更多的可能。

■复杂环境探索

在一个随即创建的复杂环境中,基于实时控制,机器人能够灵活的翻越障碍,并多次重新配置自身姿态来尝试对环境的每一个角落进行探索。

综合来看,HasMorph在构型多样性、环境交互与实时控制方面均表现出优越性能,为软体连续体机器人在真实场景中的部署提供了可靠的技术支持。

如需就该研究进行更多深入探讨,欢迎联系谢菲尔德大学曹林教授(微信号:lincaosheffield),另外曹林教授长期招收博士生,欢迎有志于软体机器人或医疗机器人的优秀同学申请加入团队。团队提倡”Work-lifebalance 但不放养”的博士培养方式。

▍关于X-robot

X-robot是中关村机器人产业创新中心与机器人大讲堂联手打造的权威性信息发布品牌专栏,集前沿探索、产业研究、知识普及于一体,致力于积极推动新质生产力的生成与发展,助力我国乃至全球机器人行业的蓬勃繁荣。X-robot立足国际化视野,通过全方位、多角度的挖掘与追踪,生动展现机器人前沿技术与尖端成果,为学术界、产业界及公众提供一个洞见未来、共享科技的重要窗口。

参考文章:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx3024

如有意向就该研究工作进行深入交流或探讨合作,欢迎与谢菲尔德大学曹林教授联系(微信号:lincaosheffield)。曹林教授团队长期招收博士生,诚邀在软体机器人或医疗机器人领域有浓厚研究兴趣的优秀学子申请加入。