一、开场3秒抓眼:一张“价格屠夫”截图炸圈

“2026年,2万美元买回家!”——上周特斯拉“We Robot”刷屏,马斯克再次把Optimus标价打在全球热搜。

可几乎同一时间,某国产头部厂商内部纪要流出:仅一根行星滚柱丝杠,进口价1.2万元,一台Optimus要用16根。

网友辣评:还没学会走路,先被“丝杠”绊倒。

是马斯克吹牛,还是国产供应链在“高端丝杠”上被卡了脖子?今天这篇万字硬核拆解,带你穿透PPT,摸到人形机器人真正的成本肋骨。

二、产业链“灵魂三问”:为什么一台机器人=一辆奔驰S?

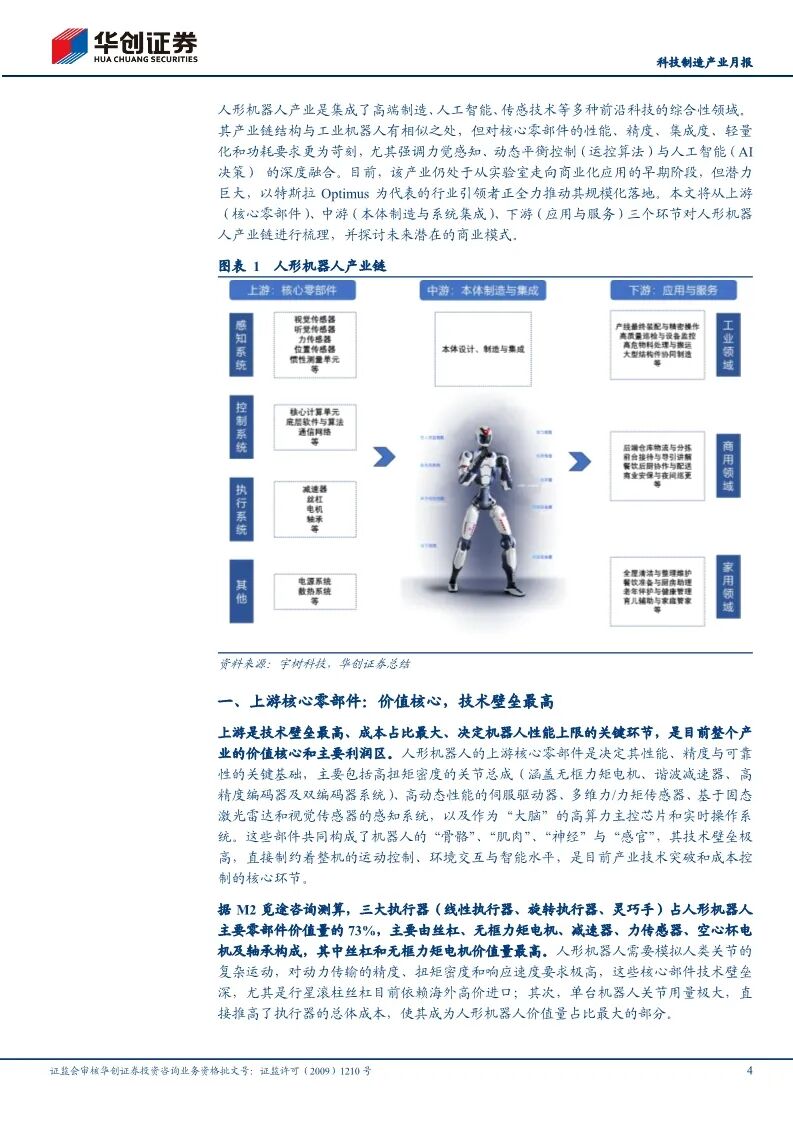

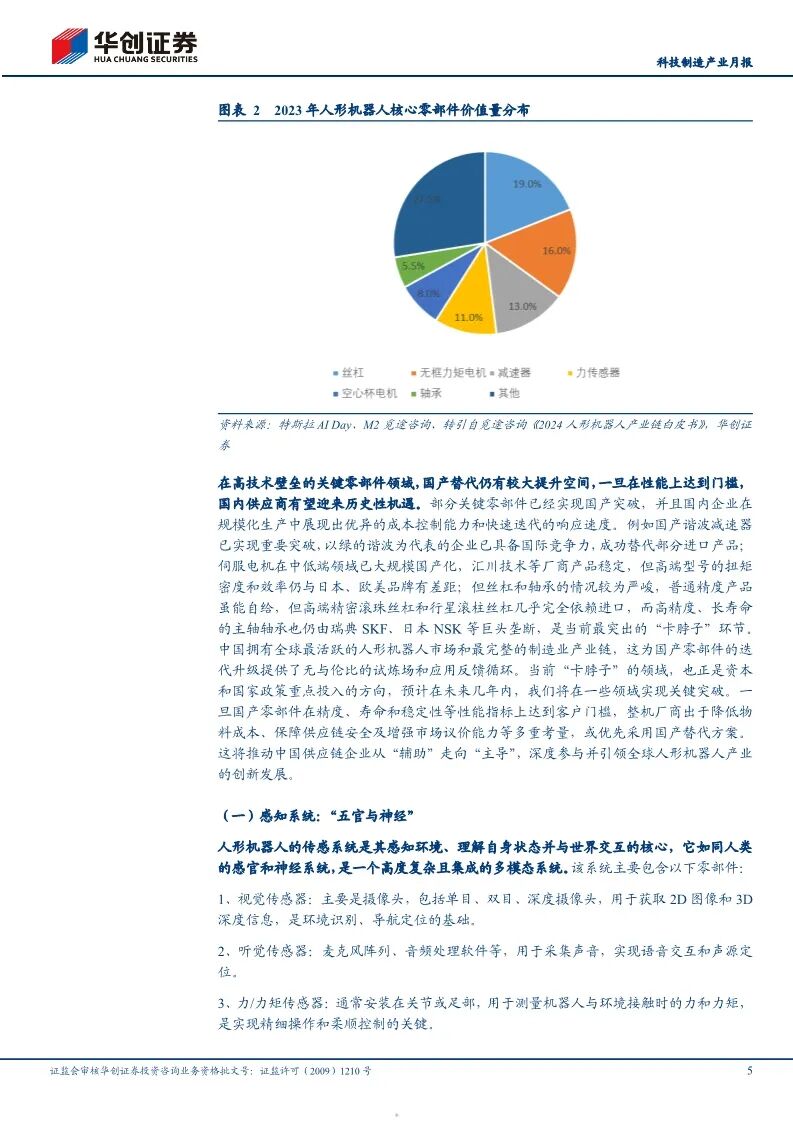

报告里白纸黑字:三大执行器占整机成本73%,其中丝杠+无框力矩电机占半壁江山。

丝杠:日本THK、瑞典SKF垄断精度C3级以上,国产精度普遍在C5-C7,中间差着“3个微米”,寿命差10倍。

无框力矩电机:美国Kollmorgen峰值扭矩密度7kNm/kg,国产头部5.8kNm/kg,看似只差20%,实则整机减重必须靠它。

谐波减速器:绿的谐波把价格打下来60%,但寿命仍只有HD的70%,在24小时不停工的产线,一年就要拆机更换。

结论:不是中国人不会做,而是“最后一微米”的精度=最后一公里的垄断。马斯克敢喊2万美元,赌的就是中国供应链能把这三样“奢侈品”打成“白菜价”。问题是——谁出血?

三、热点争议:特斯拉“宏图计划4.0”=逼中国供应商“二选一”?

9月2日,特斯拉发布Master Plan Part IV封面图:Optimus在开后备箱。

彭博社跟进爆料:特斯拉已邀请至少4家中国丝杠厂赴美建厂,提出“2026年产能100万套,价格≤120美元/根”,比现价砍90%。

A股某丝杠龙头次日闪崩12%,市场解读:要么降价接大单,要么丢单连“喝汤”机会都没有。

更深层的焦虑:报告提醒“硬件标准化、软件差异化”。特斯拉把关节做成“黑匣子”模块化,留给国产的只有“零件级”利润,操作系统、力控算法、数据回传全在FSD闭环里。

一句话:卖身可以,卖灵魂不行——但如果不卖,连身都卖不出去。中国供应链正在十字路口。

四、“降本”遮羞布下的四个真相

材料降本≈伪命题

行星滚柱丝杠核心材料是轴承钢+表面氮化,国产材料纯度氧含量≤7ppm,进口≤5ppm,差距0.002%就会导致微裂纹。报告实测:国产丝杠在1.2倍额定动载下,寿命只有进口42%。规模化降本≈资本游戏

特斯拉押注“100万台年销量”摊折旧,但报告测算:即使年产10万套,丝杠设备折旧只占成本8%,真正占大头的是进口高端磨床(单价2500万元/台)。工艺替代≈走钢丝

有国内厂商想用“旋风铣”替代“磨削”,效率提升3倍,但表面粗糙度只能到Ra0.4,而日本Ra0.1。粗糙度差4倍,噪音高6dB,直接被判“死刑”。国产替代≈时间换空间

绿的谐波减速器价格腰斩,但报告披露:其专利绕开HD“P齿形”,却牺牲10%扭转刚性。在双足机器人“跌倒冲击”场景,寿命比HD短30%。

结论:降本不是魔法,是“材料—装备—工艺—检测”系统级长征,任何单点突破都可能牺牲寿命、精度或安全性,而机器人“摔一次”的代价,远超“省1000块”。

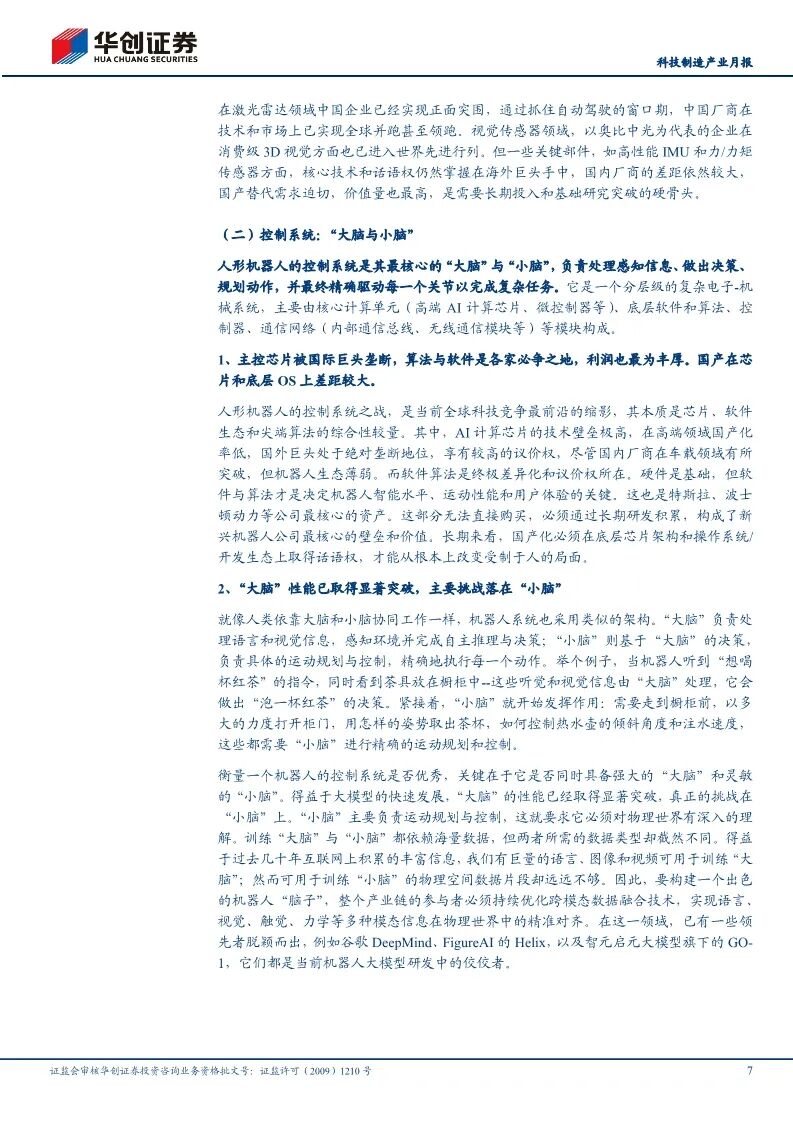

五、“增能”暗线:AI大模型救不了“小脑”失衡

报告犀利指出:大模型让机器人“会聊天”,却未必“会下楼梯”。

数据壁垒:ChatGPT用45TB文本,而机器人“小脑”训练缺少“物理 token”。特斯拉自动驾驶累积1000亿英里数据,Optimus只拿到1%真实场景。

实时性死结:人形平衡控制周期≤1ms,大模型推理一次50ms,中间差着50倍。

安全伦理:报告提醒“决策可解释性”,一旦机器人“误判”抓伤儿童,责任在算法还是整机?至今全球没有统一标准。

一句话:AI大模型是“大脑”的春药,却是“小脑”的紧箍咒。脱离物理数据谈“通用机器人”,都是耍流氓。

六、场景修罗场:谁先流血,谁先上岸?

报告把商业化五道关翻译成人话:

技术关:99%的Demo过不了“24小时无故障”测试。

成本关:工厂老板算盘珠一拨——10万元机器人 vs 6万元/年工人,回本期>18个月就“告辞”。

场景关:汽车线束插接,工人45秒,Optimus最新视频52秒,还只能做50%工位。

法规关:国内《人形机器人安全要求》草案今年刚立项,欧盟CE认证对“力控安全”空白,谁先撞线?

伦理关:日本养老机构已出现“机器人虐待”投诉——老人骂机器人“废物”,被AI语音回怼,家属索赔200万日元。

结论:B端工业场景最“流血”,但也最“造血”;C端家庭最性感,也最血腥。谁先熬过“18个月回本+24小时无故障”双杀,谁就能写下一张真正的商业模型,而不是PPT。

七、国产供应链“生死簿”:谁在牌桌上,谁已掉下?

报告点名:

丝杠:南京工艺、秦川机床、恒立液压已送样特斯拉,但寿命测试只过了60%。

谐波:绿的谐波、来福谐波拿到A样订单,价格被压30%。

电机:汇川技术、步科股份中低端替代90%,高端仍靠科尔摩根。

编码器:奥普光电多圈绝对值编码器打破日本多摩川垄断,但温漂±20角秒,离±5角秒还有4倍差距。

IMU:星网宇达、华测导航军工级产品可用,车规级刚起步,人形机器人需要“千元级”价格,目前成本3000元。

一句话:国产玩家都在“B样—C样”死亡谷里排队,谁先通过1000小时连续测试,谁就能拿到特斯拉“滴血认亲”门票,失败者直接踢出牌桌。

八、用户视角:买一台Optimus回家,你至少要准备多少钱?

报告帮你算笔细账:

整机2万美元(马斯克版)

关税+运费+保险≈15%

国内首次校准+软件激活≈2万元

3年全保养套餐≈1.5万元

备用电池+丝杠易损件≈1万元

合计:约18万元人民币。

别忘了,它目前只能叠衣服、浇花、冲咖啡——三件事加起来,钟点工50元/小时。

结论:除非你是科技UP主、直播网红、或者烧钱买素材的影视公司,否则别冲动。真正的“第一批用户”是B端工厂、高端酒店、政府展厅,他们买的是“流量”和“故事”,不是“劳动力”。

九、未来三年“吃瓜指南”:四个临界点必须盯

2025Q2:特斯拉Optimus C样下线,国产丝杠寿命能否突破1万次循环?

2025Q4:国内首份《人形机器人安全要求》强制标准落地,出口欧盟需满足PL=d安全等级,成本再增5%。

2026Q1:行星滚柱丝杠进口税率是否从8%降到4%,决定国产价格战空间。

2026Q4:Optimus量产10万台,供应链毛利率被压到15%以下,二级市场“泡沫”面临业绩证伪。

记住:任何一个临界点迟到6个月,马斯克吹的“2万美元”就得多加3000美元,国产替代窗口就会多给一次“续命”机会。

十、结尾30秒金句:

“最后一微米”的卡脖子,不是技术天花板,而是商业生死线。

特斯拉把价格屠刀举到头顶,国产供应链只有两条路:

要么用18个月啃下材料、装备、工艺三大硬骨头,把丝杠做到120美元还赚钱;

要么被踢到“低端制造”深渊,看着别人用我们的身体练出AI灵魂。

人形机器人的真正商业化,从来不是马斯克一个人的独角戏,而是中国制造必须接招的“高端突围战”。

下一次热搜,希望不再是“进口丝杠断供”,而是“国产精度+1微米”。

因为,我们不想只做特斯拉的“成本工程部”,而要成为下一代智能机器人的“标准定义者”。

.......

往期回顾

往期回顾

戳“阅读原文”下载报告。

戳“阅读原文”下载报告。